皮吉拉巴拉孜雪下的堆谐传人

撰文、摄影/索穷

皮吉拉巴拉孜雪下的堆谐传人

撰文、摄影/索穷

拉孜雪的拉孜堆谐排练场,这里已成立了由16位农牧民组成的堆谐演出队。

藏族民间歌舞种类很多,主要有“果谐”与“锅庄”,鼓舞与“热巴”,“堆谐”与“勒谐”、“羌谐”等。堆谐是西藏西部地区的一种民间歌伴圈舞。“堆”为上或高地之意,藏族人民把雅鲁藏布江上游的仲巴、昂仁、定日、拉孜、萨迦及阿里一带叫做“堆”;“谐”是歌曲的意思,“堆谐”歌曲往往与舞蹈结合在一起,因此,上述地区的农村歌舞就叫做“堆谐”。这种歌舞后来在整个西藏流传,经过艺人的加工提炼,舞步逐渐演变为脚下打点的踢踏舞形式,以拉萨地区最为盛行。

传统的堆谐中,歌词和音乐有的带着宗教色彩,还有歌颂爱情的,描绘山川景物的,记述历史事件的,反映了藏族人民日常生活的方方面面。堆谐的表演具有固定的程式,包括引子、歌曲、尾声。舞蹈气氛热烈、动作灵活。音乐节奏鲜明、开朗、活泼。舞蹈者必须踏点准确,既不拖,又不往前赶,以保持集体舞蹈的整齐、统一。

堆谐从音乐上可分降谐和觉谐两类,“降”是慢的意思,“觉”是快的意思。降谐以歌唱为主,舞蹈动作较简单;觉谐为快板歌舞,现在作为舞蹈形式在舞台上表演的都是觉谐。堆谐的伴奏乐器有札木聂、竖笛、胡琴等,有条件的地方可适当增加乐器,如扬琴、根卡、横笛、串铃等。堆谐的音乐已经程式化,它的歌头、尾声舞曲基本是固定的可以通用,目前已形成了表演性的歌舞。

2011年8月的一天,我们走进西藏日喀则地区拉孜县拉孜镇拉孜雪村寻找堆谐艺人的后代,首先映入眼帘的是拉孜雪村的地标——村南边雅鲁藏布江畔突兀而起的拉孜宗山——古时候拉孜地区的行政中心。

迎接我们的皮吉拉巴老人径直把我们带到村边雅鲁藏布江上的拉孜渡口。按照他的说法:不到拉孜渡口你不会明了拉孜堆谐的渊源和历史脉络。

拉巴老人站在河边的草甸上,告诉我们说:拉孜雪村,古称羌拉孜、堆南木加拉孜,西藏古歌记载“堆南木加拉孜,不是故乡常念及”。当地古谚云“拉雄玉衣芎巴,鲁当协以绑翠”,意思是拉孜盆地像金盆玉碗,它是西藏歌舞艺术取之不竭的丰富宝藏。

为什么这里会成为堆谐歌舞艺术之源?老人说,拉孜雪村自古就是拉萨通往后藏极西和阿里地区的必经之道、雅鲁藏布江西段的主要渡口,人马驿旅不断。有了桥梁和渡口,两岸人民才能往来,也为堆谐艺术培育出最适宜的生长土壤。

又由于拉孜雪这一带地方气温适中,人情浓厚,恰好处在拉萨到阿里一半的距离,过往的商人、游民、公职人员都喜欢在这里打尖、休整、安排渡船,闲暇时跟当地人饮酒对歌,起舞助兴。这是个人流物流信息流和多种文化的会聚之地,久而久之,拉孜堆谐博采众长、精益求精,不断取得进步和发展。

皮吉拉巴认为,西藏人在这种“上了发条一样”持续不断、跋山涉水的漫长旅行生活中创作出很多脍炙人口的堆谐歌曲,“因为沿途高原上连绵起伏,躲也躲不开的高山巨峰适合观察适宜比喻,比如:山顶上白雪皑皑,山腰上云雾缭绕,山底下绿草茵茵。”比如这首《聂拉木通拉》:

小马它频频回首,

要我说情有可原——

它最可心的饲草呀,

落在那通拉山下。

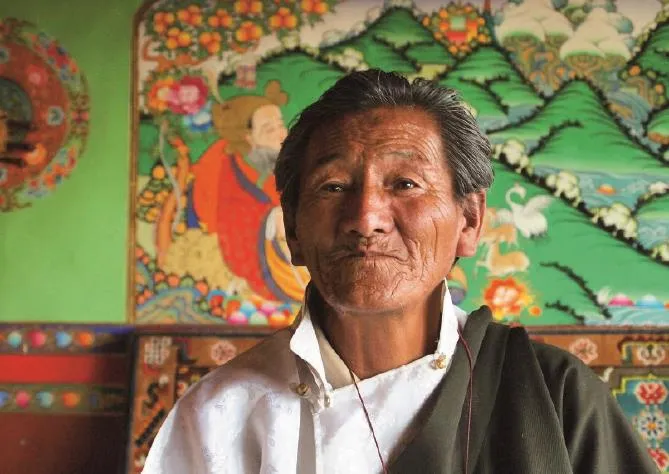

拉孜雪村堆谐传承人——皮吉拉巴老人的家。

拉巴老人点评:“这就是一种很美的隐喻,用词非常恰当。当时是有很多年轻小伙子参加到艰辛的马帮运输中,跟沿途照料他们的村姑产生感情。依我的理解,这就是一首旅途中的爱情歌曲,但很文雅、含蓄,这就是堆谐艺术的魅力所在。”

老人又饶有兴致地介绍了另一首也叫《聂拉木通拉》的歌曲——

聂拉木通拉山口,

被大雪锁上铁门;

和熙的阳光照射,

请打开通拉门锁。

这种堆谐歌词,完全来源于对生活的悉心观察和体验,《聂拉木通拉》、《常松拉》、《拉木工堂》都是西藏真实的地名,拉巴老人说:“它绝不是闭门造车,因此才会有长久的生命力。”

我们在渡口的谈话还在继续着,老人还是坚持认为没有拉孜古渡口就没有拉孜堆谐艺术。老人家边指点边告诉我们,过去这里不但有简易铁索桥,还有牛皮舟和大型的马头木船“诛仙大果”。马头木船的来源可以追溯到萨迦派的一位祖师在内地苏杭水乡长达十余年的寓居生活,是他把马头木船带到西藏的,主要用于摆渡牲口和大型货物。

聊得兴起,老人用沧桑悠远的嗓音吟唱起一段西藏古歌中关于马头木船的描述——

藏历正月十五,

文成公主入藏,

赶不到头的坝子你不必担心,

可派去骏马百匹迎接你;

田卓对马老说,我们“十大本土最具发展潜力房地产企业”评选活动的策划就是高先生做的,操作性很强,目前进展得很顺利,具体情况我会单独向您汇报的。

百余条拦路的大河你不必担心,

可派去百艘马头木船迎接你。

南来北往的旅客从古格王时期传下来的简易乐器“卓木垫”在堆南木加拉孜演化成具有本地特色的“扎年琴”,并生根开花,结出硕果……

拉孜堆谐的历史在皮吉拉巴老人这一代又一次奏出华彩乐章。

皮吉拉巴,是拉孜皮吉家族第十二代传人,皮吉瓦是这个家族的房名。老人说所谓“房名”几等于姓氏,名字可以换,房名会跟随一个人一辈子,至于其中的原委,有说是为了表明家族“骨系”和血缘传承关系,也有说是为避讳计,比如说当村里有人去世,邻人只须提到是某某家的,而不用直呼其名。

走近屋内,但见老人家的客厅里没太多的陈设,偌大的屋子显得有些空旷冷寂。拉巴老人说:“这是专门为了教学方便,冬天在院子里太冷了,就在这客厅里跳‘拉孜堆谐’。”

出生在拉孜雪村的皮吉拉巴,打小就跟着在村里的工会组织中当民间歌手的妈妈学跳堆谐。小拉巴学得很快,13岁时,村里的同龄人就都赶不上他了。从此,堆谐艺术成为他的终生之爱,“因为这是一门使人快乐的艺术;因为这是一个让人久看不厌的艺术,哪怕参加欢庆时有一百个小伙子会弹‘扎年琴’,我们也会盛情邀请我们中公认弹的最好的人领衔表演,他总是最受尊重的。”

1960年代,拉巴和村里的年轻人一起参加日喀则机场民工团,成为民工团宣传队里的骨干成员,并在那里和现在的老伴相识相爱成亲。318国道修到拉巴的家门口时,每到夜幕降临,工区帐篷里总能看到拉巴舞动的身影。后来,拉巴一直在拉孜乡小学当民办教师,他利用课余时间教乡里的娃娃们跳堆谐,弹六弦琴。

1997年,他们组织成立农民业余堆谐队,组成160人的团队参加了第一届日喀则地区“珠峰文化节”,崭露头角。

经过拉孜堆谐艺人一代代的不懈努力和共同付出,拉孜县拉孜镇获得“堆谐之乡”和西藏民间艺术之乡称号。

特别是2010年初,在日喀则地区烟草公司的大力扶持下,为演员支付误工补贴和演出津贴,“有了资金和人才,我们才能组织起一个像模像样的队伍。”

不知道是谁沾了谁的光,老人曾跟着堆谐队漫游杭州、成都、南京等内陆城市,参加了在杭州举办的

全国第十三届“群星奖”舞蹈比赛并获得“群星奖”。“虽然成绩很大,但现在最大的困难是经营状况还不是特别理想,我们还需要继续努力呀。”

2000年,退休后的拉巴开始研究堆谐,不仅收集整理已有内容,还凭记忆口述,请人记录传统堆谐的唱词、曲谱、舞蹈步法、舞蹈身段等,拉孜堆谐在皮吉拉巴老人这一代又一次奏出华彩乐章。

2000年,退休后的拉巴开始研究堆谐,不仅收集整理已有内容,还凭记忆口述,请人记录传统堆谐的唱词、曲谱、舞蹈步法、舞蹈身段等内容。2009年6月,皮吉拉巴被中华人民共和国文化部命名为“国家级非物质文化遗产项目堆谐(拉孜堆谐)代表性传承人”。

如今,除了教授堆谐,拉巴开始把更多的精力放在传统堆谐唱词的收集整理上。眼下,他已收集到《隆桑啦》、《聂拉桑伯》、《嘎博啦》、《格桑啦》、《欧玛良吉》等三四十个老曲目。

拉巴老人患有严重的气管炎,身体不是很好,但谈到拉孜堆谐的传承,老人很乐观。“以前我担心过,但现在不担心了。我反倒觉得现在对堆谐的传承和保护要比以前做的好!我已经收集整理了三十多首曲目,自己还编排了一些。以前学的人不多,现在越来越多的人喜欢堆谐,关心堆谐,这让我对堆谐的明天很有信心。我觉得一切的艰辛付出都值了。”

为何对拉孜堆谐的未来并不担心,老人说到,现在有些小学校用拉孜舞乐代替课间操和广播体操,这对下一辈人传承这门古老的乡土艺术必将产生不可估量的影响,他是由衷地佩服学校领导人和这些老师的胆识和远见,他说:“从某些方面讲他们做的比我还好。因为这是一种公共行为,跟我个人单枪匹马没法比!今年,我当上了拉孜县政协委员,县里年初成立了由16位农牧民组成的堆谐演出队,但经我了解,队员住宿条件还比较差,师资紧缺,我今年上交的第一个委员提案就是希望上级机构进一步加强业务指导和帮扶力度,使拉孜堆谐真正成为拉孜县的一张名片。”

现在学拉孜堆谐的人越来越多。关于学习拉孜堆谐应有的条件,老人提到了来自云南香格里拉的拉木措姑娘,她从云南千里迢迢到拉孜,吃住在老人家里学习堆谐,坚持了两个多月。老人希望学习堆谐艺术的人一是最好有简谱基础;二要有耐性和恒心,“一天学会一节歌词和音律,已经很不错了。60天才学会60节段落,没有那么容易呀。”

老人唯一担心的是拉孜堆谐不能保持它的“原汁原味”。老人举例说,村里有人参加了广播电台的堆谐歌曲接龙比赛,明明答对了人家说不对,答错的反而说对。“传统文化保持纯正很难,但很必要,因为这是一个民族的历史记忆。传承和创新一定要分得很清楚,传承要干净,创新要彻底,这就是我的基本观点!否则,国家投那么多钱,花那么大的力气保护我们这些传承人干什么呢!”

上图 2009年6月,皮吉拉巴被文化部命名为“国家级非物质文化遗产项目堆谐(拉孜堆谐)代表性传承人”。

下图“ 堆谐”歌曲往往与舞蹈结合在一起,这种歌舞后来在整个西藏流传,经过艺人的加工提炼,逐渐演变为脚下打点的踢踏舞形式,以拉萨地区最为盛行。(摄影/语焉)