刑事口供补强若干问题实证分析

文◎石狮市人民检察院课题组

刑事口供补强若干问题实证分析

文◎石狮市人民检察院课题组*

司法实践中,关于口供补强的做法不一,什么情况下需要补强?如何补强?补强到什么程度?都值得探讨。文章就某基层院2012年办理的强奸、毒品、贿赂、共同故意伤害四类共168个案件247名犯罪嫌疑人(被告人)的口供补强情况进行归纳、分析,结合具体案例就口供补强存在的一些问题进行探讨。

一、司法实践中口供需要补强的情形

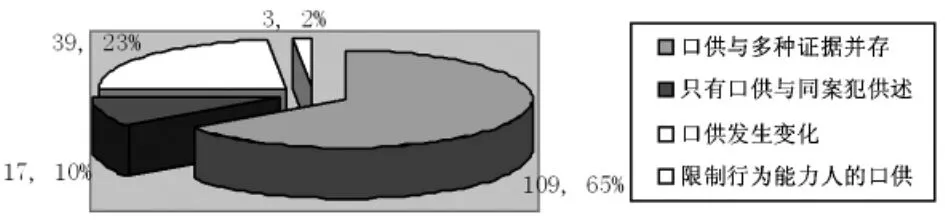

通过对168个案件进行分析、研判,我们总结出司法实践中口供需要补强的情形主要有以下几个方面:

(一)犯罪嫌疑人、被告人供述与其他形式的证据并存。犯罪嫌疑人、被告人的行为是否构罪,需要看其供述与其他形式的证据之间能否相互印证。168个案件中,属于该情形的案件有109个,占比64.9%。可见,实践中这种情形占绝大多数。

(二)只有犯罪嫌疑人、被告人及同案犯的供述。犯罪嫌疑人、被告人的行为是否构罪,需要看其供述与同案犯的供述之间是否能够吻合,且有其他证据予以补强。168个案件中,属于该情形的案件有17个,占比10.1%。实践中这类情形主要集中在贩卖毒品案件中。

(三)犯罪嫌疑人、被告人的供述在不同诉讼阶段出现变化。主要表现为:1.侦查环节对犯罪事实供认不讳,审查起诉或庭审环节翻供;2.侦查、审查起诉环节承认犯罪事实,庭审环节翻供。翻供后,能否认定犯罪嫌疑人、被告人有罪,需要进一步补强相关证据或对已有证据进行分析、辨别是否予以采信。在168个案件247名犯罪嫌疑人(被告人)中,有39个案件51名嫌疑人(被告人)口供在审查起诉或庭审环节翻供,占全部嫌疑人(被告人)的20.6%。

(四)未成年人、间歇性精神病人等在法律上属于限制行为能力的人,其口供不同于正常成年人,需要其他相关证据来补强。168个案件中,属于该情形的案件有3个,占比1.8%。

如图所示

二、实践中口供补强的基本做法

通过对168个案件的调查阅卷以及与一线办案人员的座谈交流,我们总结归纳出司法实践中口供补强的做法大致如下:

(一)实践中口供补强一般要求完善以下证据

1.被害人陈述。向被害人了解案件事实,包括其受侵害的具体经过以及犯罪嫌疑人、被告人的相关信息等。2.证人证言。向与案件无关的证人了解案件情况,包括通过各种途径知道案件情况的证人证言。3.书证。内容与案件事实有关的书面或其他形式的材料。4.物证。与案件事实有关的实物证据,包括公安机关出具的工作说明、被害人诊断证明书等。5.勘验检查笔录。包括辨认作案地点、辨认犯罪嫌疑人、现场照片等。6.鉴定意见、现场DNA检验鉴定书等。7.同案犯的供述与辩解等。

(二)审查起诉阶段口供发生变化的补强

1.承办人审查案件后,认为证据还有欠缺,通过一次或两次退补,进一步查明案件事实。2.承办人综合现有证据,将犯罪嫌疑人、被告人的辩解与其他证据进行对照,看是否能够相互印证,以确定其辩解是否合理、是否予以采信。

(三)庭审阶段口供可能发生变化的应对

1.公诉人在提起公诉时,提供讯问录音录像等证据来证实被告人所作的供述是在其自愿情况下作出、采用合法的程序取得的,并就被告人在庭审时所作的翻供提供证据予以反驳。2.审判人员结合被告人先前的有罪供述与其他证据进行印证,判断是否相互吻合,能否得出一致的结论并排除合理怀疑,从而判断翻供是否成立。

(四)未成年被告人的口供补强

关于未成年被告人的口供,除按上述第(一)方面的内容补强相关证据外,还根据刑诉法的要求,采取必要程序确保其口供的真实性。如讯问未成年被告人通知法定代理人或合适成年人到场,确保未成年人不被刑讯逼供,或避免未成年人在司法人员面前因恐惧或其他原因而作出不真实陈述。

三、实践中口供补强的困惑及处理

实践中关于口供的补强有以下几个方面的问题值得探讨:

第一,公安机关出具的“办案情况说明”能否作为被告人口供的补强证据?这种情形是司法实践的常态,对该问题能否妥善处理将会影响办案质量。

例如,在高某等故意伤害案中,公安机关出具的办案情况说明被作为嫌疑人口供的补强证据之一。内容大致如下:……我所民警陈某贤、尹某旭在制作笔录的过程中依法办事,态度和蔼,并没有存在刑讯逼供、诱供等行为……。我们认为,这种办案情况说明不能作为被告人口供的补强证据。首先,“办案情况说明”是公安机关侦查人员就案件侦破过程、犯罪嫌疑人如何归案以及是否存在刑讯逼供行为等情况所作的说明。它是公安机关单方面出具的、加盖公章的文字材料,是对办案经过的描述,而非对案件事实的描述,证据形式上不具有合法性,从内容上看不具有客观性,不符合证据的关联性要求,不能作为证据使用。其次,“办案情况说明”在法庭上的举证表现为公诉人宣读的方式,而司法实践中出具“说明”的公安机关侦查人员基本不出庭。在这种情况下,法官无法通过质证来查清“办案情况说明”所述内容是否属实。当然,在新刑诉法实施后,法庭可以通知侦查人员出庭进行质证,但如果每一起案件都如此办理,恐怕操作难度较大。

第二,传来证据具有信息代际传递、可信度渐次减弱等特点,这种证据在司法实践中很常见,能否作为被告人口供的补强证据?

例如,在杨某平强奸案中,被害人父亲的证言这样描述:……女儿说她昨天下午在公司门口玩遇到老龙……。其工友付某的证言为:大概一个月左右的一天早上7时许,我准备去上班,听工友邓某在说她的女儿被“老龙”强奸了。后来邓某还报了警,但是“老龙”已经不知道跑到哪里去了。

该案中,证人付某的证言能否作为补强证据?这里涉及传来证据的使用问题。传来证据有可能是经过多次转述的证据,是通过间接途径获取的证据材料。按照信息传递的一般规律,信息传递的次数越少,越不容易出错。应用到证据上,应尽量采用传抄、转述、复制次数最少的证据材料,才能确保真实性,确保证明力。本案中,被害人父亲的证言系从被害人处取得的,本身属于传来证据,而证人付某的证言又是从被害人父亲那里听说的。显然,付某的证言是依附于被害人父亲的证言的,是传来的“第三手”证据,其证明力如何可想而知。比较上述两个证据,证人付某的证言作为被告人供述的补强证据似乎没有必要。

第三,共犯的口供能否作为其他共犯的口供补强证据?

这里首先要厘清共犯口供的证据属性问题。共犯有“双重身份”,既是案件的参与实施者,又是案件经过的见证者。因此,共犯的口供究竟是属于“犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩解”,还是属于“证人证言”范畴,理论和实践中颇有争议。在我国,证人是指除案件当事人以外知道案件情况的人。因此,作为案件当事人的被害人和犯罪嫌疑人显然不是证人。而共犯是案件的当事人之一,因此共犯亦不是证人,其所作的口供不能当作证人证言,而属于刑诉法规定的“犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩解“范畴。

例如,在黄某护、黄某笃故意伤害案中,犯罪嫌疑人黄某洋(另案处理)与被害人因琐事产生纠纷并引发互殴。在打斗中,黄某洋纠集犯罪嫌疑人黄某笃、黄某护共同持棍打伤被害人。本案中,公诉人除向法庭提供证人证言、被害人陈述、书证、物证、鉴定意见等证据对犯罪嫌疑人黄某笃、黄某护的供述进行补强外,还将同案犯黄某洋的口供列为补强证据,是否可行?如前文所述,共犯口供属于刑事诉讼法规定的“犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩解”范畴,一般情况下不能当成“证人证言”使用,而且同案犯之间存在利害关系,无法排除他们为逃避法律制裁相互推卸责任而作虚假供述的可能,其真实性无法得到保障。因此,如果将共犯口供作为补强证据存在一定的风险。

第四,对于共同犯罪案件,仅有被告人与同案犯的口供,能否定案?对这个问题,根据刑事诉讼法的规定是明确不能的。但司法实践中对于特殊案件有特别处理。需要明确的是,对这种情形应该严格管控。

例如,在许某宽贩卖毒品案中,犯罪嫌疑人许某宽通过陈某花(许某宽儿媳)贩卖毒品海洛因,被公安机关查获。其中,能直接证明犯罪嫌疑人许某宽贩卖毒品的证据只有同案犯陈金花供述、犯罪嫌疑人许某宽本人的陈述,除去上述两个证据,证人证言、书证、鉴定结论均无法单独或相互印证上述事实。

最高人民法院 《全国法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》中指出:“在处理这类案件时,仅凭被告人的口供依法不能定案。只有当被告人的口供与同案其他被告人供述完全吻合,并且完全排斥诱供、逼供、串供等情形,被告人的口供与同案被告人的供述才可以作为定案的证据。对于仅有被告人的口供和同案被告人的供述,因能相互印证而作为定案依据,对被告人判处死刑立即执行要特别慎重。”可见,最高人民法院认为毒品犯罪的共犯口供能相互印证,且能排除诱供、逼供、串供情形下,是可以凭两个或两个以上共犯的口供定案的。但是,这也仅是针对毒品犯罪这一类特殊案件而言,不宜扩大适用到其他案件。

除毒品犯罪案件外的共同犯罪案件,在缺乏其他证据的情况下,以同案被告人的口供作为其他被告人口供的补强证据,以口供证实口供,实质上是两个不确定因素之间的相互证明,不符合证据法原理。此外,《刑事诉讼法》第五十三条规定,只有被告人供述而没有其他证据,不能认定被告人有罪和处以刑罚。我们认为,这里的“被告人”应当包括“同案的其他被告人”。因此,如果没有其他相应证据佐证,仅凭被告人供述与同案犯的口供,不能定罪。

第五,如何提高侦查阶段证据补强能力?实践中经常将口供补强寄望于侦查水平的提升,寄望于技侦手段等信息技术的应用,这固然没错,但仍有很长一段路要走。并且从司法实践看,侦查水平提升和技侦手段的应用并非证据补强的全部。实际上,现阶段更需要强调的是证据收集意识的强化和规范。

例如,在谢某荣等人故意伤害案中,犯罪嫌疑人谢某荣在某酒店同保安发生纠纷,遂伙同他人将保安打伤。在检察阶段,谢某荣翻供否认参与伤害。公诉人审查该案后作了退补决定,要求公安机关提取现场附近的监控录像以查清打架经过。公安机关补查后提交的现场附近的监控录像显示犯罪嫌疑人谢某荣确实参与了打架,得以查清事实。

从这一案例可以看出,公安机关侦查人员取证意识明显不足。主要有三个方面的原因:一是关于侦查取证没有统一的、具体的标准。一些侦查人员对如何取证比较茫然,缺乏比较系统的认识。二是新手比较多,经验相对不足。一些办案人员非法律专业出身,对法律理解能力相对较差,其所办理的案件退补率比较高。三是缺乏考评机制和相关法律手段制约。公安机关考评机制往往片面追求批捕率,对于捕后案件能否诉得出判得了则一概不管,因此对侦查人员不能形成有效制约。此外,《国家赔偿法》一定程度上也“纵容”了公安机关这种不负责任的态度。根据国家赔偿责任分配原则,案件捕后发现错案需要国家赔偿的,检法两家作为赔偿主体,而作为最主要的证据收集主体公安机关则免责,不合理是显而易见的。

针对第一种情况,许多地方的检察机关一般会定期与公安机关召开联席工作会议,就取证方面需要注意的问题进行指导,有的还形成专门的会议纪要,以文件的形式引导公安机关侦查取证。这些做法虽有一些效果,但因执行力不足,成效还不明显。对此,石狮检察院的做法是,利用每周五巡回检察工作时间,定期到各个公安派出所走访,与民警面对面就办案中存在的问题进行沟通、指导,帮助其进一步提高调查取证的能力和水平。针对第二种情形,建议公安机关加强对新进人员的培训,对其办理的案件加强审核把关和指导。同时,加强对老侦查员的法律知识更新培训,特别是要加强新刑诉法的培训,积极应对新刑诉法修改对侦查办案工作带来的挑战。针对第三种情形,需要在法律层面改进。如通过国家赔偿法修改、检察监督机制跟进以及“类案证据收集规则”出台等,最终促成公安机关考评机制改变,使侦查人员树立明确的侦查方向,提升取证的及时性和准确度。在当前侦查水平下,通过提高侦查取证能力来减少对口供的依赖具有特别重大的意义。

结语:2012年,修改后的刑诉法确立了“不得强迫自证其罪原则”、“非法证据排除规则”等,对司法文明提出了更高要求。对此,侦查人员应提高侦查意识,逐步转变侦查模式,提高口供之外的证据收集能力,减少对口供的过度依赖,以适应新刑诉法提出的要求。

*课题指导:张温龙,石狮市人民检察院检察长[362700];课题执笔:吴美满,石狮市检察院检委会专职委员;陈长沙,石狮市检察院检察员[362700]

——以被告人翻供为主要研究视角