腐败的物质主义根源

文/李辉 复旦大学国务学院廉政与反腐败研究中心主任

现实根源

腐败的物质主义根源

文/李辉 复旦大学国务学院廉政与反腐败研究中心主任

一直以来,在对腐败现象的解释中,存在着两大流派的争论:一是制度论者,二是文化论者。制度论者认为,人类大体上都是差不多的(不论来自哪里),可以在几乎所有文化区域内的人群中发现趋利避害(最大化个人利益)的现象。因此,腐败现象的产生和蔓延,当是在某种制度环境下人的理性选择而已,一定是制度设计的某种特征鼓励了人们(他们更喜欢用“行动者”这个术语)这么做。

文化论者的观点是针锋相对的,他们的理由也很简单,既然腐败完全是(其实制度论者也没这么说)制度设计的产物,那么为什么相同或者类似的制度,在美国和在中国产生的后果会不一样呢?制度移植为什么屡屡失败、步履维艰呢?一定是制度之外的某种因素在发生作用,那么除了制度以外,影响人们行为的最主要动因就是观念(idea),如果这种观念在一定的时期内成为大多数人所认可和接受,并且自觉不自觉地引导人们的行为方式和取向的话,那么就姑且可以称之为某种“文化”了。

其实,二者的争论一直没有什么结果,就腐败问题来说,在笔者看来,二者各有所长(当然不是绝对的),制度主义者主要的贡献在于解释腐败的“机会”,文化论者主要贡献在于对腐败“动机”的深刻揭示。

文化是不是腐败的根源这一问题一直存在争论,但是也没有人能够完全否认文化对腐败的作用。在以往对于中国腐败问题的文化根源的发掘中,主要集中在对中国传统文化的指责上。其中,最为诟病的就是“关系主义”,在英文中甚至直接使用中文拼音“guanxi”来指代这一特殊概念,而不用做英文翻译,可见“关系”的中国特色。

确实,在对腐败问题的研究中,用肉眼就可以看到中国人攀“关系”的行为与腐败行为的高度融合。但是,在用关系主义来解释腐败的时候有一个无法解决的致命伤,那就是中国人的关系主义文化由来已久,根深蒂固(否则也谈不上是文化),假定关系主义是稳定的,那么为什么腐败的严重程度会不断加重呢?一定是有另外的因素起了作用,笔者认为腐败在中国最近几十年的迅速蔓延,还有一个重要文化因素,就是由市场化带来的“副产品”——物质主义。

何为物质主义

物质主义不能简单地定义为对物质的追求,因为对物质的某种程度的追求恐怕是人类的共同特征。但是即便这一共同特征,在文化人类学家看来也不是从来就有的。

美国文化人类学家马歇尔·萨林斯曾经发现,某类“原始人”每天只要劳作四个小时左右,就可以完全满足自身和家人对热量(物质)的全部需求。因此,他们把大量的闲暇时间都用来睡觉和进行“艺术创作”(主要是烧制有用没用的陶制品),因此在文化人类学家看来,对于物质的追求似乎是“现代人”(西方的)的“甜蜜的悲哀”。

因此,如果一个社会上普遍存在着一种对于物质和享乐的狂热追求,那么这种文化毫无疑问是生病了。

那么,在什么意义上来说,对于物质的追求可以称之为一种文化上的物质主义呢?在笔者看来,物质主义应当是在一个社会的某个时期中,社会中的大多数成员对于物质的追求超过对于另外一些更为崇高的非物质追求(比如公平、正义、公共精神等),或者对许多非物质的追求也逐渐沦为物质追求的手段和策略。

物质主义指的并不是人们主要追求马斯洛需求层次理论中的第一层(衣食住行等物质需求),恰恰相反,在物质主义文化下这些需求不是主要的,人们的主要需求已经转向更高层次——包括性、安全、社交和自我价值实现等。然而关键问题是,这些所谓的“更高层次”的需求,在物质主义社会中,必须通过追求货币来实现。

例如,对于“安全”的需求,很显然,一辆价值过百万的豪车,与一辆10多万的普通家用车相比,在安全性能上的差距可不是驾驶技术可以弥补的。这一特征也体现在居住上,居住在黄金地段高档社区与居住在偏远地段低端社区相比,区别不在于房子的空间大小,而是安全,后者的犯罪率要远远高于前者。再往更高层次追溯,社会交往也与你的物质状况息息相关。

在物质主义文化下,富裕不单是一个经济现象,更重要的是社会现象,富裕与贫穷会导致文化资本上的区隔。富裕更容易赢得声望和尊重,带来社会交往的愉悦和自我价值实现的自我认知。因此,在社会学家看来,贫穷在物质主义时代带来的主要问题不是物质上的匮乏,而是社会的边缘化和尊严的丧失。

物质主义与拜金主义有相同的地方,但又不完全是一回事。在笔者看来,拜金主义比较纯粹,对金钱的追求高于一切。这种完全无脑的价值观念在现实中虽然有,但也不符合人之常情。物质主义则不然,在物质主义文化下,人们并不一定一味地只追求金钱,而是同时高度关注对物质之外的东西,如家庭、社会地位、声望、尊重等等,但是可悲的是,人们发现只有通过对物质和金钱的追求,才能得到这一切。

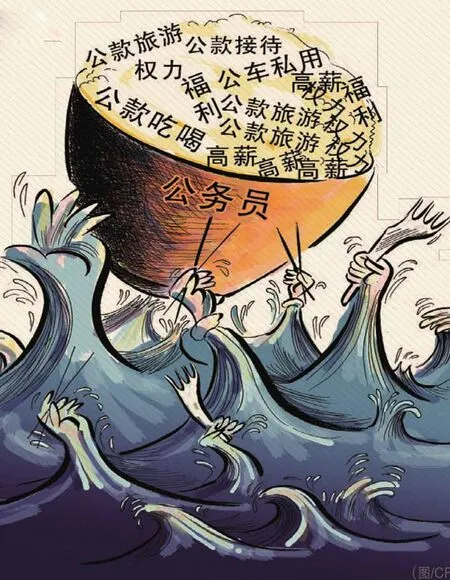

物质主义是腐败蔓延的助燃剂

(图/CFP)

那么接下来最重要的问题就是,物质主义与腐败是如何联系在一起的,这其中的传导机制是什么?以笔者粗陋的看法,物质主义在中国至少从三个方面充当了腐败蔓延的助燃剂。

首先,物质主义可以降低官员腐败的道德压力。很多人可能觉得这一观点可笑之极,那些恬不知耻的腐败官员哪里来的道德,受贿还有压力?但实际上,受贿与其他类型的犯罪一样,都属于“越轨”行为,即脱离一般社会道德规范的行为。

在贪官口述的受贿过程中,可以很明显地感觉到行贿和受贿双方在这一过程中所面临着的道德压力,尤其是“第一次”受贿。因此,行贿者为了把钱送出去,都会想尽办法降低受贿官员的道德压力,把整个行贿的过程伪装成简单的社交活动。换句话说就是把腐败过程变成“愉快”的。其中,物质主义的享乐就是把腐败过程变得愉悦的最佳手段,因此大家可以看到,豪华宴请、出国旅游、KTV异性陪侍以及性贿赂等等,频繁出现在高级官员的日常生活中。当然,这不仅仅只有中国才有,一位文化人类学家在对肯尼亚腐败的研究中,就认为腐败更为重要的动机就是“快乐”。

其次,物质主义为官员腐败提供了更多的动机。这主要体现在官员与商人的社会接触中,加重了官员的相对剥夺感。随着市场化改革的逐渐深入,私营企业在中国也大量兴起,许多私营企业主抓住商机,在这一过程中迅速聚敛了大量财富。但是在“官本位”文化的中国,官员群体一般认为自己才是社会的精英,但是其收入与生活方式与刚刚兴起的私营企业主已经不可同日而语了,这在官员心里产生了严重的相对剥夺感,这是许多官员利用权力从市场化过程中捞取好处的重要动机。

在许多落马的官员心里,这些私营企业主是利用自己手中的权力才积累了大量财富——“如果没有我的帮忙,他们不可能发财”,而自己则仅仅是从中拿到了非常小的份额。同时,私营企业主在经营过程中发现,如果不讨好政府,生意根本做不下去,而与通过讨好政府得到的利润相比,“行贿”这点交易成本根本不算什么,因此与其与市场合作,还不如与政府“合作”。这也是为什么在今天落马的高级官员关系网中,总有那么几个“铁杆”的商人。

最后,是物质主义还可以通过与其他中国的传统文化相互结合来产生作用,比如“家庭主义”。物质主义不仅影响了官员自身,还影响了他们的家庭成员。“家庭”对于中国腐败的影响是非常严重的,许多官员疯狂敛财的重要动机,不是个人,或者说,不主要是个人,而是为了整个家庭。我们可以在大量的腐败案件中发现夫妻档,父子(女)档,甚至七大姑八大姨的远方亲戚都加入其中。

复旦大学新教师科研启动基金“中国地方腐败治理体系与部门协调机制研究(1993~2010)”,国家社会科学基金青年项目:“东亚儒家文化圈预防腐败制度研究及对中国的启示研究”,教育部社会科学青年基金项目:“东亚儒家文化圈预防腐败制度的比较研究及启示”。