内标法测定甘油酯上的十一烷酸和13-甲基十四烷酸及其在非正常油脂掺伪识别中的应用

金静,陈吉平,田玉增,邹黎黎,王龙星,李芳

(中国科学院大连化学物理研究所,辽宁大连 116023)

中国菜系由于其味道鲜美、种类繁多而著称,其中川菜和湘菜最具代表性。这些菜系的制备不可或缺的食材即是植物油,这也促进了植物油在我国日常饮食业中的普及。因此,植物油的品质关系我们的日常饮食安全。近几年来,由于不法分子的投机行为,“地沟油”不断渗透到我国饮食业中,严重危害人们的身体健康。“地沟油”检测成为监督、监管植物油安全的重要途径。

“地沟油”(illegal cooking oils,简称ICO)是一个泛指概念,是对各类劣质油的统称,一般包括潲水油、煎炸废油、食品及相关企业产生的废弃油脂等。由于其来源复杂、种类各异,虽然不断有检测方法见诸报道[1,2],但方法的特异性稍显不足。例如通过固相萃取-气相色谱-质谱测定油脂样品中的胆固醇含量鉴定植物油中是否掺有“地沟油”的检测方法[3],虽然在一定程度上可以鉴别含有动物源性的“地沟油”,但却无法识别因反复煎炸所形成的植物源性“地沟油”。同样通过外源性添加物(如辣椒素)鉴定地沟油在很大程度上解决了地沟油检测难的问题[4,5],但该指示物却也无法准确识别植物源性“地沟油”。采用低场核磁共振技术检测多组分T2弛豫图谱以及峰面积比例S21和单组分弛豫时间T2w,可以有效反映煎炸油的品质变化[6-8],为低场核磁共振技术应用于煎炸废油检测提供基础数据;但该方法的局限性在于仅适用于植物源性“地沟油”。为此,吴惠勤等[9,10]分别从“地沟油”的内、外源性微量成分出发,通过对各种纯正植物油中的内源性微量成分与不同地区“地沟油”中的外源性杂质成分的对比分析,以及对“地沟油”中杂质成分来源的分析,确定了一系列特征指示物。其中内源性特征成分包括正戊醛、正己醛等醛类物质和香气类物质,如吡嗪类物质、蒎烯;而不同地区“地沟油”的外源性物质具有较大差异。这些种类繁多的指示物势必给分析检测和结果判定带来一定困难,限制了该方法的推广和使用。

我们课题组在综合分析“地沟油”来源的差异性后,通过非靶标/靶标筛查,分别确立了“地沟油”的内、外源性特征指示物[11],即十一烷酸、13-甲基十四烷酸和辣椒素类物质。其中,十一烷酸主要来源于深度煎炸植物油,13-甲基十四烷酸主要来源于动物油。通过二者和十五烷酸的比值,可以从内源性特异成分出发有效鉴定“地沟油”。然而,该方法也有少许局限性。例如,对于芝麻油来说,由于其本身含有的十五烷酸含量较低,导致十一烷酸、13-甲基十四烷酸和十五烷酸的比值均偏高,最终结果可能会将芝麻油或者含有芝麻油的植物油错判为“地沟油”。“错判”是在“地沟油”检测方法研制过程中必须要克服或避免的原则问题。因此,为了弥补此方法的不足之处,降低在“地沟油”判定过程中可能存在的错判问题,满足卫生部对“地沟油”检测方法的要求,本项研究通过筛查合适的内标,建立了甘油酯上十一烷酸和13-甲基十四烷酸内标分析法,以达到对“地沟油”更精准识别的目的。

1 实验部分

1.1 仪器、试剂与材料

MDGC-GCMS-QP2010多维气相色谱-质谱仪(日本Shimadzu 公司);Vortex Genie2涡旋混合器(德国IKA 公司);PCV-2400离心机(北京首选科技有限公司)。

十一烷酸甲酯(纯度≥99.0%)、13-甲基十四烷酸甲酯(纯度≥98%)购自Sigma-Aldrich 公司,内标物十八烷烃(分析纯)购自上海试剂总厂。甲醇和正己烷均为色谱纯(Fisher 公司);氢氧化钾和氯化钠为分析纯;壬烷(农残级);大豆油、花生油、玉米油、葵花油、菜籽油、调和油、芝麻油、橄榄油等均为购自地方大型超市的食用油;“地沟油”或掺杂“地沟油”的食用油由国家食品安全风险评估中心提供。

1.2 实验步骤

1.2.1 样品的制备

样品衍生化步骤参照食用植物油中特征奇数碳脂肪酸的多维气相色谱-质谱法[11],准确称取0.08 g 待测油样,加入500μL 含内标物十八烷烃的正己烷和500μL 2 mol/L 氢氧化钠的甲醇溶液,充分涡旋(约3 min)。离心,待溶液分层后,取上层溶液加入500μL 饱和食盐水,涡旋约1 min 后离心。上层正己烷溶液用于多维气相色谱-质谱测定。

1.2.2 标准溶液的配制

准确称取十一烷酸甲酯和13-甲基十四烷酸甲酯标准品各10 mg,用壬烷溶解并定容至1.00 mL,配制成10 g/L的标准混合储备溶液Ⅰ。置于-20℃冰箱中保存。

准确称取十八烷烃标准品10 mg,用壬烷溶解至1.00 mL,配制成质量浓度为10 g/L的标准储备溶液Ⅱ。

以正己烷为溶剂,将标准混合溶液Ⅰ和Ⅱ逐级稀释,二者配制成质量浓度比为1∶10,1∶5,1∶1的系列标准混合溶液,其中十八烷烃的质量浓度固定为15 mg/L,现用现配。

1.2.3 相对响应因子的测定

将标准系列混合溶液分别注入多维气相色谱-质谱仪,测定十一烷酸甲酯和13-甲基十四烷酸甲酯和十八烷烃的峰面积。结合内标物的已知含量,分别计算它们和十八烷烃的相对响应因子,求其平均值。

1.2.4 试样溶液的测定

将试样提取液注入多维气相色谱-质谱仪,分别测得十一烷酸甲酯(m/z 200)、13-甲基十四烷酸甲酯(m/z 256)和十八烷烃(m/z 254)的峰面积比,平行测定两次。

1.3 多维气相色谱-质谱条件

第一维色谱条件:色谱柱为UF-1MS 毛细管气相色谱柱(30 m×0.25 mm ×0.25μm,中谱科技锐分系列),进样口温度260℃,FID 温度280℃,不分流进样(不分流时间0.8 min),载气流速0.84 mL/min,进样量1μL。炉温升温程序:60℃保持1min,然后以30℃/min 升至180℃,保持1 min,再以3℃/min 升至280℃,保持20 min。切割时间段为11.40~14.67 min和18.75~21.00 min。

第二维色谱条件:色谱柱为UF-mFFAP 毛细管气相色谱柱(30 m ×0.25 mm ×0.25μm,中谱科技锐分系列);炉温升温程序:50℃保持21.5 min,然后以30℃/min 升至100℃,再以10℃/min 升至200℃,最后以30℃/min 升至220℃,保持20 min。载气流速:1.16 mL/min。

四极杆质谱参数:检测方式:选择离子监测(SIM);电离方式:电子轰击源(EI,70 eV);离子源温度:200℃;传输线温度:250℃;十一烷酸甲酯的定量离子为m/z 200,定性离子为m/z 169;13-甲基十四烷酸甲酯的定量离子为m/z 256,定性离子为m/z 225;十八烷烃的定量离子为m/z 254,定性离子为m/z 225。

1.4 定量方法

1.4.1 相对响应因子的计算

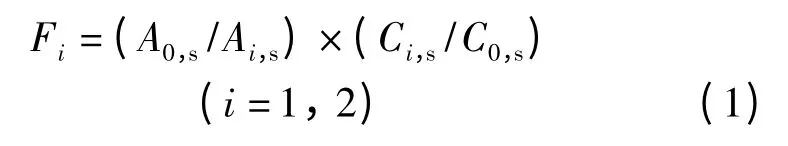

式中:F1、F2分别指标准溶液中十一烷酸甲酯、13-甲基十四烷酸甲酯和十八烷烃的相对响应因子;A0,s、A1,s、A2,s分别指标准溶液中十八烷烃特征离子(m/z 254)、十一烷酸甲酯特征离子(m/z 200)以及13-甲基十四烷酸甲酯特征离子(m/z 256)的峰面积;C0,s、C1,s、C2,s分别指标准溶液中十八烷烃、十一烷酸甲酯和13-甲基十四烷酸甲酯的含量,单位为mg/L。

1.4.2 油样中特征脂肪酸的含量计算

油样中十一烷酸和13-甲基十四烷酸含量的计算:

式中:C0为内标物十八烷烃的含量(mg/L);C1、C2分别指试样中十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量(mg/kg);A0、A1、A2分别指试样中十八烷烃特征离子(m/z 254)、十一烷酸甲酯特征离子(m/z 200)以及13-甲基十四烷酸甲酯特征离子(m/z 256)色谱峰面积;M 为油样的质量(kg);V 为正己烷的体积(L),数值为0.0005;Ci为重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值,结果保留小数点后2位。

2 结果与讨论

2.1 方法的检出限与重复性

以棕榈油为测定对象,按照本方法进行前处理、仪器分析、定性和定量操作,并按照一定比例稀释至目标分析物的信噪比为10,此时重复测定5次,计算测定值的标准偏差;取标准偏差的3倍,结果修约为1位有效数字作为方法检出限。该方法中,十一烷酸和13-甲基十四烷酸的方法检出限分别为0.070 mg/kg和0.006 mg/kg。

按照本方法由同一操作者对某个样品从取样称量开始,平行做5份,测定结果之间的相对标准偏差即为方法重复性。十一烷酸和13-甲基十四烷酸的方法重复性分别为9.1%、13.8%。

2.2 实际油样的检测

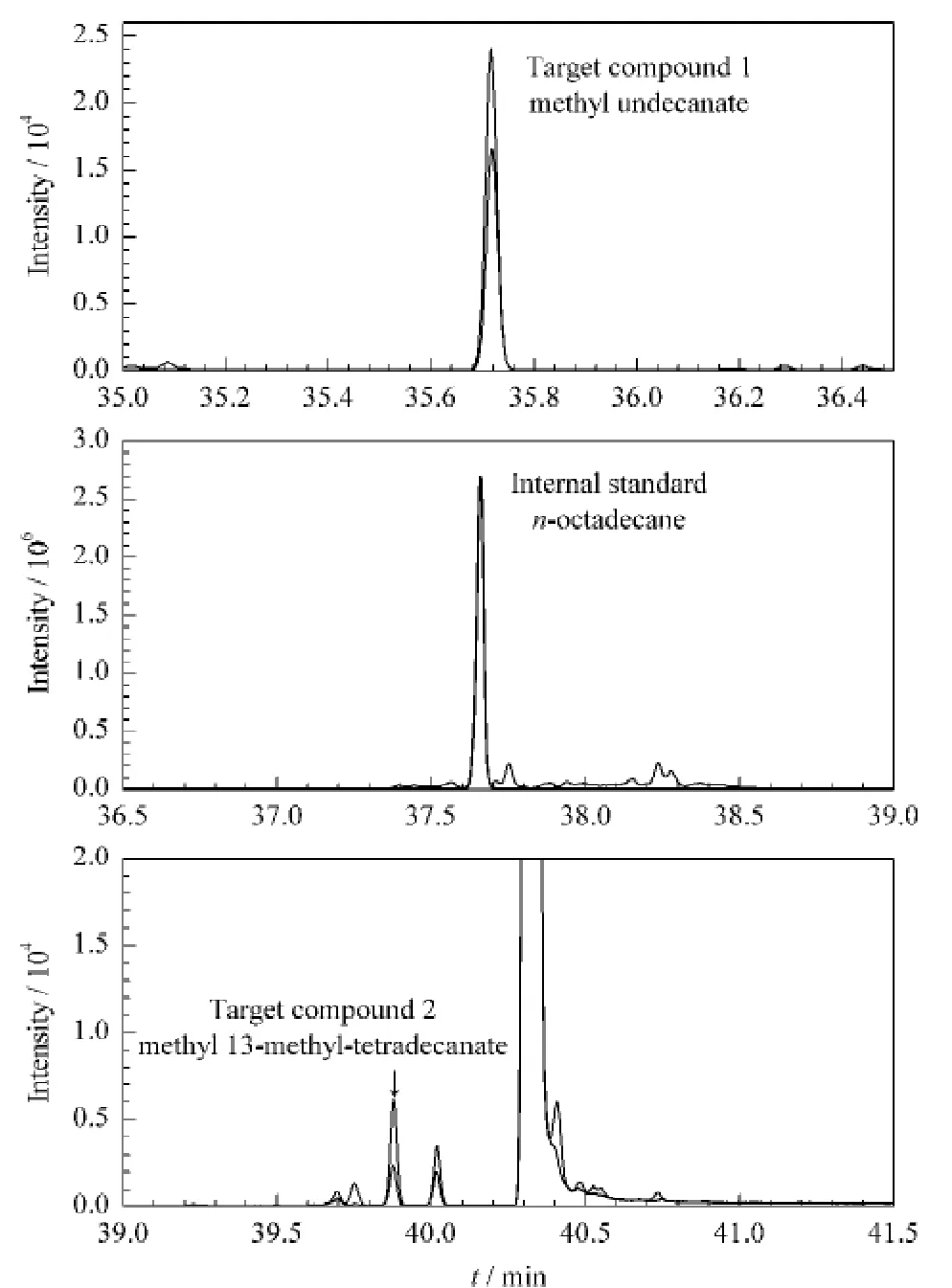

研究表明,“地沟油”的内源性特征指示物主要是连接在甘油酯上的十一烷酸或者13-甲基十四烷酸,其含量与正常植物油存在显著差异[11]。当反复煎炸的植物油掺杂到正常食用植物油中时,十一烷酸的含量相对正常食用植物油高;当泔水油、潲水油掺杂到正常食用植物油中时,13-甲基十四烷酸的含量相对正常食用植物油偏高。虽然通过两者与十五烷酸的含量比值可以定量地将“地沟油”与正常食用植物油进行有效区分,但仍然缺乏其绝对量的参考数值。因此,检测实际油样中连接在甘油酯上的十一烷酸和13-甲基十四烷酸的绝对量,可以为“地沟油”的鉴定提供数据支持。图1给出了内标法测定十一烷酸和13-甲基十四烷酸的甲酯化产物的提取离子流色谱图。从中可以看出以十八烷烃作为内标物,可以较好地校正目标分析物与内标物的响应差异,为准确定量奠定基础。

2.2.1 正常食用植物油的检测

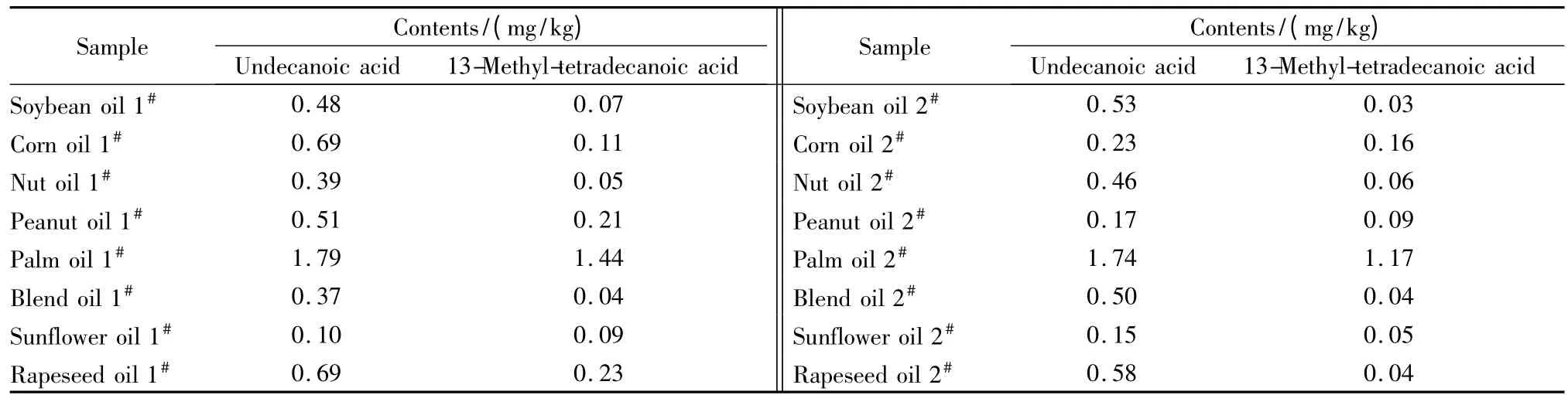

以日常生活中人们经常食用的植物油(主要包括大豆油、玉米油、坚果油、花生油、棕榈油、调和油、葵花籽油和菜籽油)为研究对象。通过内标法对其中含有的连接在甘油酯上的十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量进行了测定,所得结果见表1。从表1可以看出,不同种类植物油中所含有的十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量差异较大,葵花籽油中的含量较低,而棕榈油中的含量均较高;不同品牌的同种植物油中十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量差异较大,其中不同品牌的玉米油和花生油中十一烷酸的含量差异较大,而不同品牌的花生油和菜籽油中13-甲基十四烷酸的含量差异较大。上述研究结果表明:可能由于食用植物油本身性质的差异、精炼工艺的不同,甚至部分购置的正常植物油(尤其是花生油)已经受到非正常油脂的污染,导致十一烷酸和13-甲基十四烷酸在不同种类植物油或者不同品牌的同种植物油之间存在较大差异。

图1 多维气相色谱-质谱法检测待测油样中的十一烷酸和13-甲基十四烷酸Fig.1 Determination of undecanoic acid and 13-methyltetradecanoic acid with multidimensional gas chromatography-mass spectrometry(MDGCMS)

2.2.2 非正常食用植物油的检测

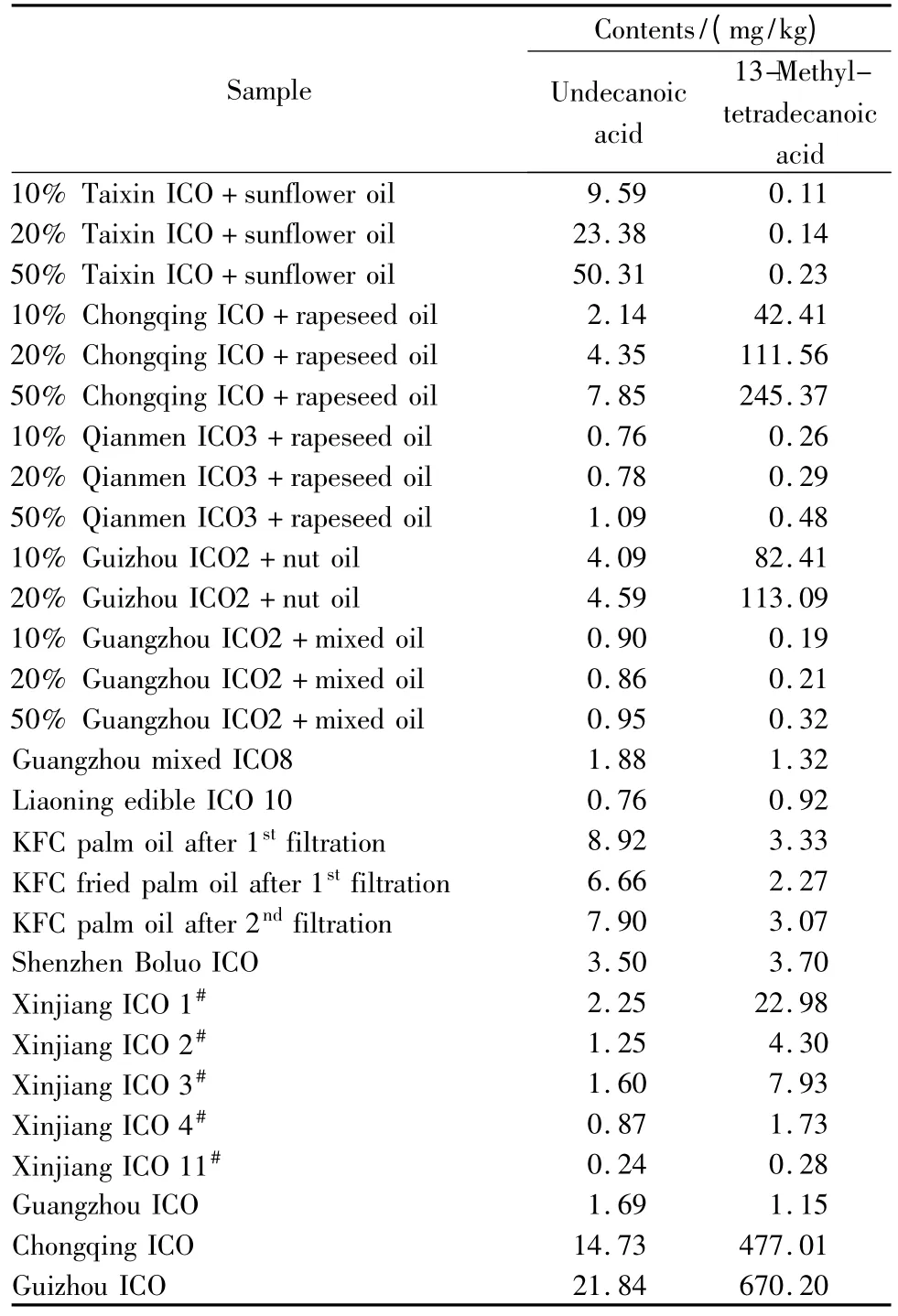

与正常食用植物油不同,非正常食用植物油中可能掺杂了深度煎炸的植物老油或者泔水油、潲水油等。根据我们的研究,这些非正常植物油中十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量由于掺杂种类以及程度的不同表现出一定的差异。为此,针对国家食品安全风险评估中心发放的油脂样本,我们通过内标法对其中含有的十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量进行了测定。从表2中可以看出,(1)肯德基滤油(棕榈油)中十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量均增大,这是因为采用棕榈油反复煎炸食物(如鸡肉、牛肉、猪油)时,伴随着动物油油脂的掺入,该油同时具有了植物源性和动物源性“地沟油”的特征——十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量增大。(2)对于不同地区的“地沟油”而言,由于其来源差异,因此十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量具有显著的差别。如新疆、重庆、贵州的“地沟油”可能由于羊肉的大量使用以及火锅的盛行,导致动物源性特征指示物13-甲基十四烷酸的含量较高;而掺杂了泰鑫“地沟油”的植物油中十一烷酸的含量明显增大,推测该类“地沟油”可能主要由深度煎炸老油组成。这些结果均表明“地沟油”中两种特征指示物的含量受我国地方菜系、饮食方式等的影响。(3)掺杂不同比例“地沟油”的植物油中十一烷酸或者13-甲基十四烷酸的含量呈现梯度变化,表明所建立的“地沟油”鉴定方法可以在一定程度上反映“地沟油”的掺杂情况。(4)某些“地沟油”样品,如广州“地沟油”2号、辽宁食用“地沟油”和新疆“地沟油”11号中十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量较低,和正常食用植物油中二者的含量相差不大,在定性是否掺杂“地沟油”时存在不确定性,影响“地沟油”鉴定的准确性。综上所述,根据检测待测油脂中十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量,开展其与正常食用植物油中含量的比对,可以推断待测植物油的品质,为开展市场在售植物油的品质普查和监督提供技术支持。

表1 正常食用植物油中十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量Table 1 Contents of undecanoic acid and 13-methyl-tetradecanoic acid in normal vegetable oils

表2 地沟油以及掺杂地沟油的食用油中十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量Table 2 Contents of undecanoic acid and 13-methyltetradecanoic acid in illegal cooking oils(ICO)and edible oils containing ICO

2.2.3 干扰来源分析

以十八烷烃作为内标,可以准确测定油脂中连接在甘油酯上的十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量。结合正常食用植物油中十一烷酸和13-甲基十四烷酸的测定值,可以约束非正常植物油中二者的含量范围,从而对非正常植物油或者掺杂非正常植物油的植物油进行有效甄别。研究结果表明,不同地区来源的非正常植物油中十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量有明显区别。有些地区的“地沟油”中十一烷酸的含量较高,表明其深度煎炸的可能性较高,即植物源性“地沟油”的成分较高;有些地区的“地沟油”中13-甲基十四烷酸的含量较高,表明动物油特异成分高,即动物源性“地沟油”的成分较高。但是,对于某些“地沟油”或掺杂“地沟油”的植物油而言,可能由于“地沟油”的其他复杂来源或者掺杂比例较小,十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量均较低,甚至和植物油中二者的含量相差不大。此时,单纯依靠十一烷酸和13-甲基十四烷酸的绝对含量进行判定,有可能会使部分非正常植物油漏检。这是因为一些正常植物油(如椰子油、棕榈油)中本身含有相当量的十一烷酸和13-甲基十四烷酸,在制定非正常植物油中二者的含量范围时,为了尽可能避免错判的可能性,不得已将限定值拔高。这样势必将某些含有低水平目标物的油脂漏检,降低了判定的准确性。因此,在地沟油判定过程中,需要分别结合椰子油、棕榈油中十一烷酸和13-甲基十四烷酸的含量,将待测油样中可能因为其存在而引入的干扰消除。

3 结论

本项研究以十八烷烃为内标,建立了十一烷酸和13-甲基十四烷酸的多维气相色谱-质量分析方法。该方法具有在线富集、净化的目的,不仅提高了分析灵敏度、降低了检出限,而且定量准确度较高。基于非正常植物油中连接在甘油酯上的十一烷酸和13-甲基十四烷酸具有较高的含量,本研究通过建立的分析方法实现对待测油样(包括正常食用植物油)中甘油酯上十一烷酸和13-甲基十四烷酸的定量分析。结合数据统计,可以制定十一烷酸和13-甲基十四烷酸这两种内源性特征指示物的限值,从而达到甄别非正常植物油掺伪的目的。

[1]Shen X,Zheng X,He D P.Science and Technology of Cereals,Oils and Foods(沈雄,郑晓,何东平.粮油食品科技),2011,19(4):33

[2]Xu X L,Li N,Ren H L,et al.Journal of Inspection and Quarantine(许秀丽,李娜,任荷玲,等.检验检疫学刊),2012,22(4):32

[3]Zhou Y S,Luo S P,Kong Y.Chinese Journal of Chromatography(周永生,罗士平,孔泳.色谱),2012,30(2):207

[4]Wang L X,Jin J,Wang S Q,et al.Chinese Journal of Chromatography(王龙星,金静,王淑秋,等.色谱),2012,30(11):1094

[5]Zhang Z,Ren F,Zhang P.Chinese Journal of Chromatography(张忠,任飞,张盼.色谱),2012,30(11):1108

[6]Wang L,Li Y,Hu J H.China Oils and Fats(王乐,黎勇,胡健华.中国油脂),2008,33(10):75

[7]Zhou N,Liu B L,Wang X,et al.Food and Fermentation Industries(周凝,刘宝林,王欣,等.食品与发酵工业),2011,37(3):177

[8]Wang Y W,Wang X,Liu B L,et al.Food Science(王永巍,王欣,刘宝林,等.食品科学),2012,33(6):171

[9]Wu H Q,Huang X L,Chen J H,et al.Journal of Instrumental Analysis(吴惠勤,黄晓兰,陈江韩,等.分析测试学报),2012,31(1):1

[10]Wu H Q,Huang X L,Lin X S,et al.Journal of Instrumental Analysis(吴惠勤,黄晓兰,林晓珊,等.分析测试学报),2012,31(4):365

[11]Jin J,Wang L X,Chen J P,et al.Chinese Journal of Chromatography(金静,王龙星,陈吉平,等.色谱),2012,30(11):1100