生态指标研究的若干问题

周杨明, 于秀波, 鄢帮有

1. 江西省山江湖开发治理委员会办公室,江西 南昌330046;

2. 中国科学院地理科学与资源研究所生态系统网络观测与模拟重点实验室,北京100101

随着全球生态与环境问题的日益严峻[1-2],各国政府和公众对生态系统状况的关注程度日益增加。生态系统是由植物、动物和微生物及其无机环境相互作用构成的一个动态、复杂的功能单元[3]。生态系统结构复杂、类型多样,我们无法度量、也没有必要度量生态系统的所有特征。为了了解生态系统当前的状态或预测其未来的状态,人们经常求助于一些简单的、容易理解的“替身”,这些“替身”就称为生态指标。生态指标是生态系统的组成、结构和功能方面的可度量的特征[4-5],它能够帮助人们从庞杂的数据中分离出重要的信息[6],并以一种易于理解和交流的方式传递给公众和决策者。

生态指标作为生态信息的一种重要载体,不仅能直接服务于生态科学研究,还能够为生态政策的制定提供科学参考。通过合适的生态指标,可以将生态科学知识以一种易懂易用的方式传递给政府和公众,帮助人们管理好地球生态系统,以便持续地获取人类所需的各种生态服务。但是,当前日益严峻的生态与环境问题表明,生态科学对实现可持续发展的相关决策的影响还很有限,这些决策包括个人的消费选择和废弃物的处理方式,以及政府对自然资源管理和环境保护的政策等等[7-8]。因此,加强生态指标研究不仅有助于促进生态科学与管理决策的结合,而且对实现地球生态系统的可持续性具有重要的现实意义。

1 生态指标研究进展

长久以来,指标就用于监测自然界的变化,比如人们使用动物的季节性迁移或春天开花的植物等指标来观察环境的季节变化。在指标使用的初期,指标主要反映环境状况,并且环境指标(Environmental Indicator)与生态指标(Ecological Indicator)这两个术语并不严格区分,经常互换使用[5]。环境指标反映了人类活动对环境的影响,以及环境影响与社会反应之间的因果联系[9]。生态指标是反映生态系统状态的环境指标,是环境指标的一个子集[5-6]。

生态指标应用的历史可以追溯到柏拉图(英文名Plato,古希腊哲学家,约公元前427年至前347年),他在文章中引述了人类活动对果树产量的影响这一现象[10]。17世纪,开始出现了关于植物和动物群落的指标概念[11]。20世纪初期,Kolkwitz和Marsson就开始采用指示物种来描述水生生态系统的状况[12]。20世纪20年代,Clements开创了使用植物来表征土壤物理过程和变化的科学时代[5]。随后,生态指标的应用范围越来越广,包括空气质量监测、水质监测、气候变化监测等。随着对生物多样性、资源可持续利用、全球变化、环境污染等生态与环境问题的关注日益增加,涌现出了许多关于生态指标的研究论文,并于2001年创办了专门的学术期刊——《生态指标》(Ecological Indicator)。

近年来,由于评估生态系统状况和改善生态系统管理的需求,人们对生态指标的开发和应用的兴趣急剧增长。一方面,公众日益要求对生态和环境状况进行报道,以确定生态和环境是在不断改善还是在不断恶化;另一方面,为了保护生态与环境,实现可持续发展的目标,政府需要能服务于决策的生态与环境信息[5,12-14]。实际上,一些国家都已经或正在实施相关项目对生态指标进行常规报道。比如,1980年美国国家科学基金会启动长期生态研究计划(Long-Term Ecological Research Program, LTER)开始长期监测大空间尺度上不同的生态过程、格局和现象,20世纪90年代初期美国环境保护局又设立了一个长期环境监测和评估项目采用指标来评估美国区域尺度上的生态状况和变化趋势[15],2002年海因茨中心(The Heinz Center)发布了美国第1份《国家生态系统状况报告》采用了103个指标从生态系统规模、理化状况、生物组成和人类利用4个方面对农田、森林等生态系统状况进行报道,2008年该报告发布了第2版[16-17]。此外,一部分国际公约也提出了报道关键生态状态指标的要求。响应各国政府履行4大国际公约(《生物多样性公约》、《联合国防治荒漠化公约》、《国际湿地公约》和《迁移物种公约》)的需求,2001—2005年联合国实施了千年生态系统评估项目以生态系统服务及其对人类福祉的影响为核心对全球生态系统进行了多尺度评估,为决策者提供了可靠的地球生态系统状况信息,并阐明了政策干预的可能性[1]。2012年6月联合国环境规划署在全球范围发布“全球环境展望”第5版(GEO5),它基于驱动力、压力、现状、影响和应对(DPSIR)的分析框架,采用代表性指标阐明了全球大气、土地、水、生物多样性的现状和发展趋势。GEO5指出如果人类不尽快改变其生产生活方式,可能导致人类活动超过地球生态系统中的几种承受极限,生命赖以生存的地球机能可能会发生突然且不可逆转的改变[18]。

2 生态指标的应用

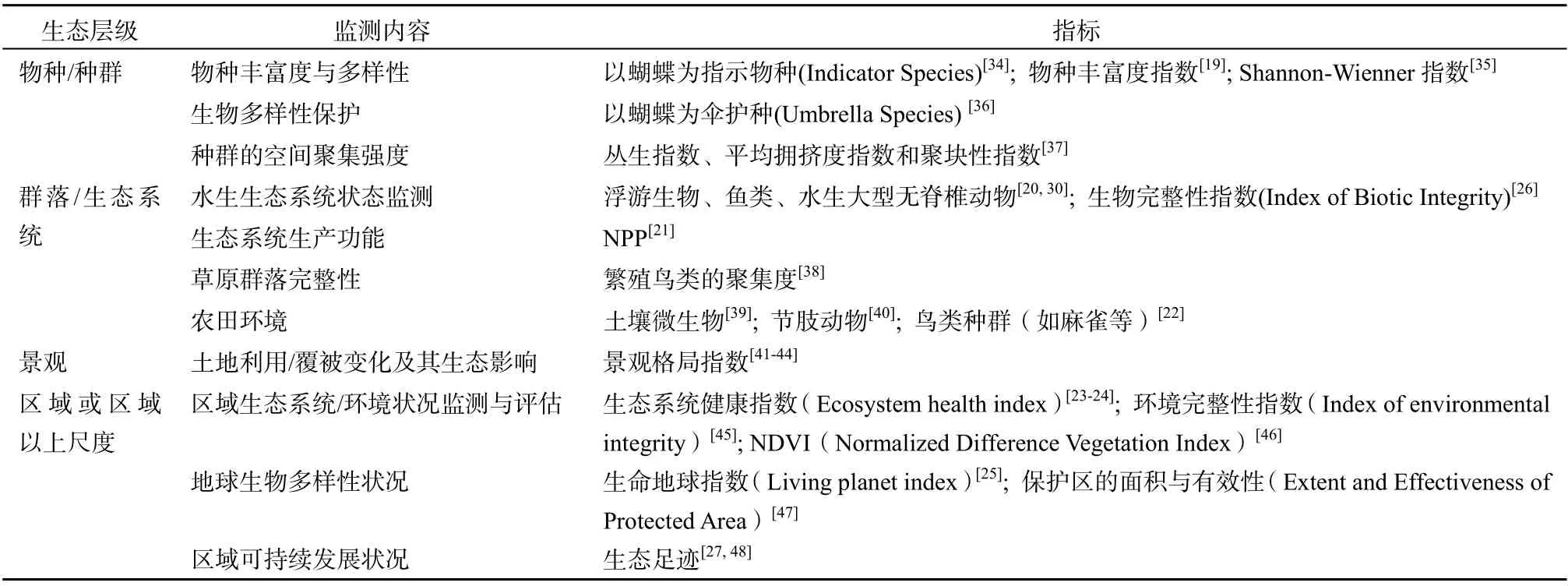

在实际应用中所采用的生态指标多种多样,大致可以分为2大类:第1类是反映生态系统某一方面特征或属性的简单指标或指数,比如生物量、物种丰富度指数、NPP、指示物种、浮游生物密度、出生率和死亡率等[19-23];第2类是为了反映生态系统的整体状态,将多个生态系统特征或属性集成为整体性指标(Holistic indicator),比如生物多样性指数、生物完整性指数、生命地球指数、生态系统健康指数等[24-28]。与简单指标相比,整体性指标具有更丰富的信息量、可以度量出生态系统整体状态随时间的变化趋势。生态指标的使用基于这样一个假设:指标能够反映发生在各级生态层级(从基因到物种、群落、区域)上的变化[29]。生态指标可以服务于多种目的,可以用于评估生态与环境状态、提供环境变化的早期预警信号、诊断环境问题的原因、指导自然资源利用和生态系统管理,此外还可以服务于生态与环境政策的制定和评价[20,30]。实际上,同一个生态指标可以服务于不同的目的,比如NPP既可以直接用于反映生态系统的生产功能[21],还可以用于评价区域生态可持续性[31]。表1展示了生态指标在不同生态层级上的应用。此外,生态指标还与其他指标相结合应用于可持续发展评价、区域生态安全评价和生态系统综合评估[1,16,32-33]。

3 生态指标研究中的热点问题

在理想的状态下,生态指标应当能够反映生态系统结构、功能和组成的关键信息。但是有些因素会严重妨碍生态指标成为生态系统管理或资源管理的工具,比如[30]:①监测项目通常依赖于一小部分指标,没有全面考虑生态系统的复杂性;②监测项目的长期目标含糊不清,导致生态指标的选择非常混乱;③由于没有一个既定的规则来筛选生态指标,使得监测项目缺乏科学的严密性。

事实上,很多使用生态指标的努力都遭到了批评,而且不少批评是正确的。大多数批评集中在[5,49]:指标服务的目标不明确;没有确定指标适用的时空尺度;缺乏一个说明指标含义的概念性框架;忽视了指标的误差来源;没有验证指标的有效性等等。因此,在具体应用中,为了避免生态指标所传达的信息被误用,下列几个方面的问题已经成为了生态指标研究的热点。

3.1 指标的监测目标与选择标准

在具体应用中,研究者必须了解生态指标与监测目标之间的关系,必须针对特定的监测目标进行优化。如果目标含糊不清,指标的科学基础和客观性就成了中心问题。因此,应用生态指标的首要问题就是明确监测的目标。同时还应该注意到,指标是对复杂的现象的概要反映,因此,天生就具有很大的片面性。生态指标发展的最大挑战之一在于:指标要既能尽量全面反映生态系统的复杂性,又能保持足够的简单以便进行日常监测[30]。

表1 生态指标在不同生态层级上的应用举例 Table 1 Examples of Ecological indicators that have been applied within different ecological levels

为此,明确了监测目标后,还必须选择能够正确且能全面反映监测对象的适当指标,以降低指标的片面性。生态指标的选择取决于监测的对象和目标[5,50]。指标选择需要在众多的因素中达成妥协,必须针对特定的目的进行优化。如果指标选择不当,即使目标明确、监测结果无误,也不能获取到所需的正确信息,从而导致决策的失误。比如,许多国家对化肥进行补贴,鼓励农民施用化肥,使得粮食产量大幅增长。如果采取粮食产量作为评价化肥补贴政策的成功与否的指标,结果当然是肯定的。但是,化肥的过量使用,使得N、P等营养元素在水体富集,造成水体富营养化,给下游地区的渔业带来巨大的损失。如果采取下游渔业产量为评价化肥补贴政策的成功与否的指标,结果却是否定的[51]。再比如,人们通常采用气温和降水作为监测气候变化的首选指标,但是越来越多的证据表明气候变化对生物造成了显著的影响[52],如果要全面反映气候变化,还需要生物方面的指标(如物候变化、物种分布、群落组成和动态等)。

生态指标是监测、评估和制定决策的重要依据,目的是快速方便地向公众和决策者传递生态信息。目前,还没有一个普适的指标选择标准,根据不同的监测目标,指标的选择标准也有所不同。综合目前的研究结果来看,大多数学者倾向于认为有效的生态指标都应符合如下要求[6,53]:①能够提供重要生态过程的变化信息;②足够敏感能够检测到重要的变化,但也不要太敏感以至被自然的变异性现象掩盖;③能监测适度时空范围内的变化;④基于易理解且普遍接受的概念模型;⑤数据可靠且足以用于评估变化趋势,数据的收集过程相对简单;⑥从已有的监测系统中可以获得用于计算指标的重要数据;⑦容易被决策者理解。

3.2 指标的参考状态

为了反映生态系统的变化或评价生态系统变化趋势的好坏往往要对监测的生态指标进行比较研究,这就需要一个比较的基准。在没有一个绝对的比较基准时,往往把初始的测量值作为与将来的测量值进行比较的基准。这种比较只能说明生态指标的相对变化是增还是减,而不能说明生态指标所反映的状态处于一个什么样的地位。因而,大部分监测机构、公众和决策者希望每个生态指标能有一个更明确的最佳基准或参考状态。一般地,人们倾向于将受到人类干扰最少的生态系统状态作为最佳基准或参考状态[54-55]。但是,这些状态通常无法通常直接测量得到,因此,模型和历史数据就成为了最好的近似估计了。目前,对生态指标的最佳参考状态的研究还很薄弱,争议也非常大。

3.3 指标适用的时空尺度

在理想状态下,生态指标应当能够反映生态系统结构、组成和功能方面的关键信息。但是,实际上生态指标并没有考虑生态系统全部的复杂性,而是关于生态系统状态的概要信息。生态指标的监测通常只在一个或几个具体地点进行,而公共政策决策却需要大范围区域上的生态信息[56]。由于生态系统具有较强的空间异质性,根据某个或某几个样区的生态数据来推断大范围区域上的生态系统状况,这样不可避免地带来不确定性。虽然目前常见的尺度转换方法有图示法、回归分析、变异函数、自相关分析、谱分析、分形和小波变换,同时遥感和地理信息系统技术在尺度研究中也发挥着重要作用,但是如何在异质景观中进行尺度推绎仍然是一个没有解决的科学难题[57-58]。因此,在基于生态指标进行区域尺度上的决策时,必须充分考虑到生态指标的适用的时间和空间尺度。

3.4 指标的敏感性和稳定性问题

指标的敏感性和稳定性是一对难以调和的矛盾。为了使监测结果能够指导人类活动,一方面人们希望指标敏感到能够监测人为因素导致的生态系统的细微变化;另一方面人们希望指标对自然因素导致的变化不敏感。Forst等(1992)建议生态指标应当既能敏感到足以检测到人类活动对生态系统的影响,同时在未受干扰的生态系统中又能保持合理的稳定性[59]。换言之,就是在自然变化的背景下,生态指标要能够监测到人为因素导致的变化。这样,生态指标的监测结果就可以直接为人类活动提供指导。但是,在实际应用中,这样理想的生态指标几乎不存在,因此,在依据生态指标做出决策时要注意区分导致生态指标变化的主导因素。

3.5 生态指标与社会、经济指标结合的问题

一般地,单纯由科学家开发的生态指标,关注的是科学家们所认为的生态系统评估的重要方面[15]。但是,环境管理者、政策制订者或决策者要求指标能够被公众所理解。在理想状态下,与政策相关的生态指标应该符合下述要求[5]:①能够评估已有的和即将出现的问题;②能够诊断出导致损害的人为因素;③能够建立变化趋势来度量环境政策和环境项目的效果;④易于与公众交流。要达到上述目标,生态指标的开发和使用需要科学和政策的共同参与,这样开发出来的指标不仅可以反映生态系统的变化,而且还可以评估生态与环境政策的效果。当前,由经济力量驱动的人类活动影响了地球上所有的生态系统,为了使决策者更深刻地认识到生态变化所导致的社会和经济后果,让生态指标能直接服务于决策,生态指标还应该与众所周知的社会和经济指标相结合。2001—2005年实施的联合国千年生态系统评估项目为生态指标与社会经济指标的结合开创一个成功范例,它从生态系统服务的角度把生态系统与人类福祉联系起来,使得其评估结果能够直接服务于管理决策。但是,如何实现生态指标与社会、经济指标更有效的结合,让生态指标能够直接服务与决策,还需进一步探索。

4 结语及展望

在实践中,我们必须认识到使用生态指标的复杂性和局限性。有效的指标只是问题的一个方面,要想成功地实施生态系统监测和评估项目还必须有正确的项目设计,有效的数据管理、分析、综合和解释[60]。有效地使用生态指标要求:监测目标清楚;时空尺度明确;参考状态清晰;了解指标定量化过程中的精度和准确性;与具体的胁迫因子相联系;与社会经济指标相结合[5]。随着科技的进步和发展,以及分子生物学、空间信息技术(如GIS、RS)、数据管理和分析技术的应用,应用生态指标监测生态与环境变化的能力将不断得到加强。

从生态科学到政策制定,生态指标都具有广阔的发展空间和应用前景。由生态学家和决策者共同参与开发出来的生态指标能够以一种易于公众和决策者的理解和交流的方式来提供生态信息,不仅可以用于监测生态系统状态变化,而且可以用于评估相关政策的得失。当前,经济指标在监测经济系统表现中发挥了重要作用,可以预见,生态指标将像经济指标一样,在维持生态系统可持续发展方面发挥越来越重要的作用。

[1] MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis[M]. Washington, DC: Island Press, 2005.

[2] FOLEY J A, DEFRIES R, ASNER G P, et al. Global Consequences of Land Use[J]. Science, 2005, 309(5734): 570-574.

[3] MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment[M]. Washington, DC: Island Press, 2003.

[4] US EPA. A framework for assessing and reporting on ecological condition: a Science Advisory Board Report[R]. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency, 2002. http://www.epa.gov/sab/pdf/epec02009.pdf.

[5] NIEMI G J, MCDONALD M E. Application of ecological indicators[J]. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 2004, 35: 89-111.

[6] NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Ecological indicators for the nation[M]. Washington, DC: National Academies Press, 2000.

[7] PALMER M A, BERNHARDT E S, CHORNESKY E A, et al. Ecological Science and Sustainability for a Crowded Planet: 21st Century Vision and Action Plan for the Ecological Society of America[R]. The Ecological Society of America, 2004. http://esa.org/ecovisions/.

[8] 于秀波. 我国生态退化、生态恢复及政策保障研究[J]. 资源科学, 2002, 24(1): 72-76.

[9] SMEETS E, WETERINGS R. Environmental indicators: typology and overview[R]. Copenhagen, Danmark: European Environment Agency, 1999. http://reports.eea.eu.int:80/TEC25/en/tech_25_text.pdf.

[10] RAPPORT D J. Evolution of indicators of ecosystem health[C]//MCKENZIE D H, HYATT D E, MCDONALD V J. Ecol Indicators. London/New York; Elsevier Applied Science, 1992.

[11] MORRISON M L. Bird populations as indicators of environmental change[C]//JOHNSTON R F. Current Ornithology. Westport, CT; Praeger, 1986: 214.

[12] TURNHOUT E, HISSCHEMOLLER M, EIJSACKERS H. Ecological indicators: Between the two fires of science and policy[J]. Ecol Indicators, 2007, 7(2): 215-228.

[13] VAN GERVEN T, BLOCK C, GEENS J, et al. Environmental response indicators for the industrial and energy sector in Flanders[J]. Journal of Cleaner Production, 2007, 15(10): 886-894.

[14] LOVETT G M, BURNS D A, DRISCOLL C T, et al. Who needs environmental monitoring?[J]. Front Ecol Environ, 2007, 5(5): 253-260.

[15] SCHILLER A, HUNSAKER C T, KANE M A, et al. Communicating ecological indicators to decision makers and the public[J/OL]. Conservation Ecology, 2001, 5(1): 19 [online]. http://www.consecol.org/vol5/iss1/art19/.

[16] THE HEINZ CENTER. The state of the nation's ecosystems: measuring the lands, waters, and living resources of the United States[M]. New York: Cambridge University Press, 2002.

[17] THE HEINZ CENTER. The state of the nation's ecosystems 2008: measuring the lands, waters, and living resources of the United States[M]. Washington D.C.: Island Press, 2008.

[18] UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME. Global Environment Outlook 5: Environment for the future we want[M]. Malta: Progress Press Ltd, 2012.

[19] 马克平. 生物群落多样性的测度方法Ⅰ:α多样性的测度方法(上)[J]. 生物多样性, 1994, 2(3): 162-168.

[20] CAIRNS J J R, MCCORMICK P V, NIEDERLEHNER B R. A proposed framework for developing indicators of ecosystem health[J]. Hydrobiologia, 1993, 263(1):1-44.

[21] 周广胜, 郑元润, 陈四清, 等. 自然植被净第一性生产力模型及其应用[J]. 林业科学, 1998, 34(5): 2-11.

[22] HOLE D G, WHITTINGHAM M J, BRADBURY R B, et al. Widespread local house-sparrow extinctions—Agricultural intensification is blamed for the plummeting populations of these birds[J]. Nature, 2002, 418(6901): 931-932.

[23] JØRGENSEN S E, XU F L, SALAS F, et al. Application of indicators for the assessment of ecosystem health[C]//S. E. J RGENSEN R C X F-L. Handbook of ecological indicators for assessment of ecosystem health. CRC Press, 2005: 5-66.

[24] COSTANZA R. Toward an operational definition of ecosystem health[C]//COSTANZA R, NORTON B G, HASKELL B D. Ecosystem Health: New Goals for Environmental Management. Washington, D.C.; Island Press, 1992: 239-256.

[25] WORLD WILDLIFE FUND, ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON, GLOBAL FOOTPRINT NETWORK. Living Planet Report 2006[R]. 2006. http://www.footprintnetwork.org/download.php?id=303.

[26] 王备新, 杨莲芳, 刘正文. 生物完整性指数与水生态系统健康评价[J]. 生态学杂志, 2006, 25(6): 707-710.

[27] 谢高地, 鲁春霞, 成升魁, 等. 中国的生态空间占用研究[J]. 资源科学, 2001, 23(6): 20-23.

[28] J RGENSEN S E, BASTIANONI S, M LLER F, et al. Ecosystem principles have applications[M]. A New Ecology. Amsterdam: Elsevier Science B.V., 2007: 199-241.

[29] NOON B R, SPIES T A, RAPHAEL M G. Conceptual basis for designing an effectiveness monitoring program[C]//MULDER B S, et al. The Strategy and Design of the Effectiveness Monitoring Program for the Northwest Forest Plan. Portland, OR; US Department of Agriculture, Forest Service, Gen. Tech. Rep, 1999: 21-48.

[30] DALE V H, BEYELER S C. Challenges in the development and use of ecological indicators[J]. Ecological Indicators, 2001, 1(1): 3-10.

[31] CARDOCH L, DAY J W, IBANEZ C. Net primary productivity as an indicator of sustainability in the Ebro and Mississippi deltas[J]. Ecological Applications, 2002, 12(4): 1044-1055.

[32] 傅伯杰, 刘世梁, 马克明. 生态系统综合评价的内容与方法[J]. 生态学报, 2001, 21(11): 1185-1892.

[33] 王宏昌, 魏晶, 姜萍, 等. 辽西大凌河流域生态安全评价[J]. 应用生态学报, 2006, 17(12): 2426-2430.

[34] MAC NALLY R, FLEISHMAN E. Using "Indicator" Species to model species richness: Model development and predictions[J]. Ecological Applications, 2002, 12(1): 79-92.

[35] 马克平, 刘玉明. 生物群落多样性的测度方法Ⅰ:α多样性的测度方法(下)[J]. 生物多样性, 1994, 2(4): 231-239.

[36] FLEISHMAN E, MURPHY D D, BRUSSARD P F. A new method for selection of umbrella species for conservation planning[J]. Ecological Applications, 2000, 10(2): 569-579.

[37] 赵峰侠, 尹林克. 荒漠内陆河岸胡杨和多枝柽柳幼苗种群空间分布格局及种间关联性[J]. 生态学杂志, 2007, 26(7): 972-977.

[38] BROWDER S F, JOHNSON D H, BALL I J. Assemblages of breeding birds as indicators of grassland condition[J]. Ecological Indicators, 2002, 2(3): 257-270.

[39] BENINTENDE S M, BENINTENDE M C, STERREN M A, et al. Soil microbiological indicators of soil quality in four rice rotations systems[J]. Ecological Indicators, 2008, 8(5): 704-708.

[40] 胡敦孝, 吴文良, 韩纯儒, 等. 利用地面活动的节肢动物进行农田生态环境监测的研究[J]. 中国农业科技导报, 1999(1): 52-56.

[41] 张保华, 谷艳芳, 丁圣彦, 等. 农业景观格局演变及其生态效应研究进展[J]. 地理科学进展, 2007, 26(1): 114-122.

[42] OLSEN L M, DALE V H, FOSTER T. Landscape patterns as indicators of ecological change at Fort Benning, Georgia, USA[J]. Landscape and Urban Planning, 2007, 79(2): 137-149.

[43] LAUSCH A, HERZOG F. Applicability of landscape metrics for the monitoring of landscape change: issues of scale, resolution and interpretability[J]. Ecological Indicators, 2002, 2(1/2): 3-15.

[44] 张俊斌. 景观与水文变迁之生态指标及典型相关性研究[J]. 资源科学, 2006, 28(3): 151-157.

[45] PAUL J F. Developing and applying an index of environmental integrity for the US Mid-Atlantic region[J]. Journal of Environmental Management, 2003, 67(2): 175-185.

[46] PETTORELLI N, VIK J O, MYSTERUD A, et al. Using the satellite-derived NDVI to assess ecological responses to environmental change[J]. Trends in Ecology & Evolution, 2005, 20(9): 503-510.

[47] CHAPE S, HARRISON J, SPALDING M, et al. Measuring the extent and effectiveness of protected areas as an indicator for meeting global biodiversity targets[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society (Series B - Biological Sciences), 2005, 360(1454): 443-455.

[48] 曹宝, 秦其明, 王秀波, 等. 生态足迹改进模型在可持续发展评价中的应用研究[J]. 生态环境, 2007, 16(3): 968-972.

[49] YOCCOZ N G, NICHOLS J D, BOULINIER T. Monitoring of biological diversity in space and time[J]. Trends in Ecology & Evolution, 2001, 16(8): 446-453.

[50] DIXON P M, OLSEN A R, KAHN B M. Measuring trends in ecological resources[J]. Ecological Applications, 1998, 8(2): 225-227.

[51] HASSAN R, SCHOLES R, ASH N. Ecosystems and human well-being: current states and trends, Volume1[M]. Washtington·Covelo·London: Island Press, 2005.

[52] WALTHER G-R, POST E, CONVEY P, et al. Ecological responses to recent climate change[J]. Nature, 2002, 416(6879): 389-395.

[53] MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. Ecosystems and Human Well-being: Current States and Trends, Volume1[M]. Washtington·Covelo·London: Island Press, 2005.

[54] MCDONALD M, BLAIR R, BOLGRIEN D, et al. The Environmental Protection Agency's Environmental Monitoring and Assessment Program[C]//WIERSMA G B. Environmental Monitoring. New York; CRC, 2004: 649-668.

[55] 孔红梅. 森林生态系统健康理论与评价指标体系研究[D]. 北京: 中国科学院生态环境研究中心, 2002.

[56] OLSEN A R, SEDRANSK J, EDWARDS D, et al. Statistical Issues for Monitoring Ecological and Natural Resources in the United States[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 1999, 54(1): 1-45.

[57] 张娜. 生态学中的尺度问题:尺度上推[J]. 生态学报, 2007, 27(10): 4252-4266.

[58] 吕一河, 傅伯杰. 生态学中的尺度及尺度转换方法[J]. 生态学报, 2001, 21(12): 2096-2105.

[59] FROST T M, CARPENTER S R, KRATZ T K. Choosing ecological indicators: effects of taxonomic aggregation on sensitivity to stress and natural variability[C]//MCKENZIE D H, HYATT D E, MCDONALD V J. Ecological Indicators(Vol 1). London/New York: Elsevier Applied Science, 1992: 215-227.

[60] NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Managing Troubled Waters[M]. Washington, DC: National Academies Press, 1990.