工业绿色发展评价指标体系及应用于广东省区域评价的分析

卢强 ,吴清华 ,周永章 ,周慧杰

1. 中山大学地理与规划学院,广东 广州 510275;2. 中山大学地球环境与地球资源研究中心,广东 广州 510275;

3. 广西师范学院北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室,广西 南宁 530001

随着工业化进程的加快,我国经济发展面临着越来越大的资源环境约束和压力。工业不仅是经济社会发展的重要组成部分,而且是资源消耗和污染排放的“主力军”。工业加快绿色转型升级、实现绿色发展既是缓解当前工业发展与能源资源环境的冲突矛盾的必然选择,也是提高自身竞争力、在国际新一轮发展中抢占先机的必然要求。2012年,国务院印发了《工业转型升级规划(2011—2015年)》,明确提出我国将坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型绿色工业化道路,并将主要从加快工业化进程、坚持工业绿色发展和大力推进节能减排3方面做出努力[1]。目前,国内关于工业绿色发展的研究比较少。本文拟借鉴脱钩理论的核心理念,建立工业绿色发展指数,并应用于广东省21个地级以上城市的评价分析。

1 相关研究回顾

目前,国外学者关于绿色发展指标体系的研究尚未多见,但在构建评价经济与资源环境协调发展、可持续发展指标体系方面进行了许多研究,可以对构建工业绿色发展指标提供参考借鉴。其中比较有名的研究成果主要有:以系统理论和方法指导构建的指标体系(如OECD的压力-状态-响应指标框架模式)[2]、环境承载力评价指标体系[3]、基于效益费用思想建立的评价指标(如世界银行“国家财富”、“真实储蓄”;联合国统计局“综合环境经济核算体系”)[4]、具体的生物物理衡量指标(如Wackernagel[5]提出的“生态足迹”)等。

国内学者们也进行了有益的研究。在绿色发展指标体系研究方面,北京师范大学、西南财经大学和国家统计局联合研究提出了国内第一套绿色发展的监测指标体系和指数测算体系,包括经济增长绿化度、资源环境承载潜力和政府政策支持度3大类一级指标,具体分为9个二级指标和50多个三级指标,并对全国30个省区进行了测算[6];黄羿等从宏观城市建设、中观产业发展和微观技术创新3个层次出发,全面系统构建了城市绿色发展评价指标体系,并评价了广州市绿色发展的现状[7]。在资源节约、环境友好型社会指标体系研究方面,刘晓洁等建立了包括4个层次和39个指标的资源节约型社会综合评价指标体系,并对全国1990—2004年的资源节约状况进行了综合评价[8];周永章等[9]贯彻循环经济的思想,研究提出包括减量化、再使用再循环、节约支撑能力、资源禀赋变化与弹性系数等4领域共51个指标的节约型社会指标体系框架,并分析了广东节约水平;王丽等[10]建立了包括5种资源类别、4个资源循环环节、3个层次,共70个指标的资源节约型社会评价指标体系;肖思思等[11]构建了包括资源减量节约、污染减排节约、社会进步、经济发展和技术支撑5个子系统的资源节约型社会发展能力综合评价指标体系,并以江苏省及省辖13市为例进行了分析;张良强等[12]根据平衡计分卡(BSC)的基本原理,建立了多层次的资源节约型社会综合评价指标体系;温宗国等[13]则专门针对环境友好城市的建设研究提出了指标体系;其它许多学者[14-17]也对资源节约、环境友好型社会指标体系进行了研究。在资源节约、环境友好型工业指标体系研究方面,钱锡红等提出了由3个层次和28个指标构成的资源节约与环境友好型工业结构评价指标体系,并以广东等5省市为例进行了分析[18];宋敏等[19]研究提出了煤炭工业的可持续发展评估指标体系;魏文侠等[20]研究建立了造纸工业资源环境承载力评价指标体系。杨国华、周永章等[21]建立了一套包括“满足需要”、“资源有限”、“环境有价”和“未来更好”4个评价领域区域的可持续发展指标体系(NREF),体现了循环经济的要求,把自然资源的消耗速率作为发展动态指标纳入考虑范围。

总的来看,已有研究提出的诸多评价指标体系中,研究区域经济和资源环境的指标体系居多,研究工业发展与资源环境关系的指标体系比较少,其中又以具体行业为研究对象的居多,专门把区域工业作为一个整体研究其绿色发展状态的尚未有见,而且评价体系中选取的静态指标居多,动态指标比较少见,忽视了对可持续发展的动态趋势评价。此外,大多数指标体系为追求指标的完备性不断提出新指标,即指标种类增多,但也相应增大了数据获取的难度。

2 工业绿色发展指数的设计

“绿色发展”就是既要发展,又要绿色,是兼顾发展质量和发展效益的又好又快发展,是对资源高效利用、对环境全面保护的发展,即经济增长与水资源消耗、化石能源消耗、污染物排放的全面脱钩[22]。根据绿色发展的内涵,笔者认为工业绿色发展指数要突出既要绿色、也要发展和既要资源节约、也要环境友好的两大主题。此外,工业绿色发展指数既要包括评估地区工业资源环境消耗现状的静态指标,也应包括对工业绿色转型升级进度进行评估的动态指标。

本文用资源环境压力值(即单位工业产值的资源消耗量或污染物排放量)作为考察工业资源环境消耗现状的静态指标,借鉴脱钩理论的核心理念[23-24]探讨考察工业绿色转型升级的动态指标。

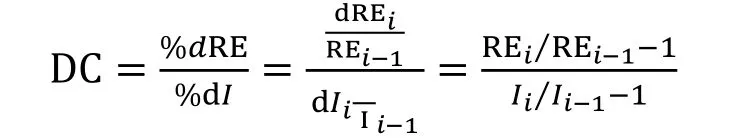

脱钩(Decoupling)理论是近年来学术界研究经济发展与资源环境协调状况的热点[24]。OECD将脱钩定义为打破资源环境压力与经济增长之间的联系。研究中一般用资源(环境)的弹性脱钩值来衡量经济发展与资源(环境)的脱钩状态,计算公式如下[24]:

其中:DC表示资源(环境)的弹性脱钩值,%dRE表示资源(环境)消耗弹性,%dI表示考察期始末经济增长弹性值;dRE、dI分别代表考察期间资源消耗量(污染物排放量)和经济发展的增长量,REi、REi-1和Ii、Ii-1分别代表考察期最后一年和第一年的资源消耗量(污染物排放量)和经济产值。

本文用工业的资源消耗量和污染物排放量分别与工业增加值计算工业资源弹性脱钩值和环境弹性脱钩值,衡量工业绿色转型升级进展情况。若DC≤0,说明经济增长而资源消耗量(污染物排放量)下降,意味着经济增长与资源(环境)实现了强脱钩,表示工业绿色转型升级良好;若0<DC<1,说明经济增长、资源消耗量(污染物排放量)也增长,但资源消耗(污染物排放)增长的速率低于经济增长速率,意味着经济增长与资源(环境)实现了弱脱钩,表示工业绿色转型升级较好;若DC≥0,说明资源消耗(污染物排放)增长的速率高于经济增长速率,意味着经济增长与资源(环境)仍未脱钩,表示工业发展仍然粗放,没有实现绿色转型升级。

在参考吸纳已有研究成果的基础上,本文将工业绿色发展指数设计为3个层次,一级指标主要包括工业发展绿化度(GI)、工业资源环境压力值(PI)和工业资源环境弹性脱钩值(DCI) 3个方面,分别体现工业绿色发展的进展、工业生产对资源消耗以及对环境的影响程度,以及工业绿色转型升级的动态趋势和速度。

根据这3个一级指标分别细化考虑二级指标。对于工业发展绿化度指标,既要重视绿色发展速度,又要重视绿色发展质量,因此二级指标分别选择工业绿色发展总量(GTI)和工业绿色发展效率指标(GEI)。对于工业资源环境压力指标和工业资源环境弹性脱钩指标两个一级指标分别从资源和环境两个方面设定二级指标。

三级指标的选取主要考虑代表性、可得性和简洁性。一是要能反映工业的绿色发展、对资源环境压力及变化趋势的代表性指标,不宜多而杂,二是要数据要有权威性,并能每年连续得到,不须经专门普查或抽查,三是要正指标或逆指标要明确,即要明确是指标值与工业绿色发展是正相关还是负相关。根据以上原则,本文选取工业的新鲜用水量和燃料消耗量作为资源的代表性指标,选取工业的二氧化硫和化学需氧量的排放量作为环境的代表性指标。各指标权重按照发展与绿色并重、总量与质量并重、资源与环境并重的原则予以确定。具体见表1。

其中,资源型、重污染行业占比是资源消耗、污染物排放量前10名的行业工业产值占地区工业总产值的比例。数据的同趋化处理,资源型、重污染行业占比采用求补法,工业新鲜用水、燃料消耗、化学需氧量、二氧化硫排放量的压力值采用倒数法,弹性脱钩值采用相反数处理。数据无量纲化处理采用标准差标准化方法,以保留原始数据之间的关系,判断广东省各地级以上市工业绿色发展的相对水平。数据标准化后0代表工业绿色发展的平均水平,分值高于0说明工业绿色发展水平高于平均水平,反之则低于平均水平。

3 工业绿色发展指标体系应用实例

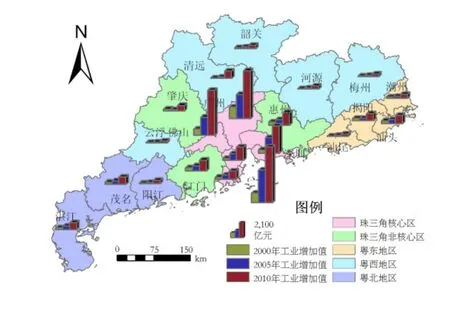

广东自改革开放以来,工业总体发展很快。但是由于自然地理和历史发展的差异,省内各地工业发展极不平衡。图1显示了广东各地级以上市2000年、2005年、2010年的工业增长情况,可以看出珠三角核心区的工业总量明显高出其他地区。就2010年来说,占全省土地面积11%的珠三角核心区创造了全省69.6%的工业增加值,占全省土地面积20%的珠三角非核心区创造了全省10.2%的工业增加值,而分别占全省土地面积9%、18%、43%的粤东、粤西和粤北地区的工业增加值仅为全省的7.6%、6.1%、6.5%,广东省工业发展不平衡程度可见一斑。与此同时,各市的资源环境问题也日益显现,特别是珠三角地区的资源环境问题已成为制约工业持续发展的重要因素。

表1 工业绿色发展指数指标 Table 1 the green industrial development index

2000年以来,广东制定实施了加快山区发展、双转移、加快转型升级等一系列推动珠三角一体化、粤东西北地区跨越发展的政策措施,促进了各地工业的快速发展。同时,广东按照分区规划、分类指导的原则,对省内各区域设置了不同的资源环境管理政策。特别是“十一五”以来,资源环境管理目标被列为约束性指标,要求到2010年,单位生产总值能耗比“十五”期末下降16%,其中珠三角要下降18%;单位工业增加值用水量降低20%;化学需氧量和二氧化硫排放量均要减少15%,其中珠三角核心区、珠三角非核心区、粤东、粤西、粤北地区的化学需氧量和二氧化硫减排目标分别是-26.5%和-40.3%、-19.1%和18.0%、-14.2%和20.5%、-10.9%和7.8%、-6.0%和-18.0%。研究不同的资源环境管理政策,特别是有区别的资源环境管理约束型目标下,广东各地工业绿色发展进程对广东乃至对全国新时期的绿色发展具有重要意义。本文用2000、2005、2010年相关数据考察广东各市工业绿色发展状况。有关数据来自于广东相应年份的统计年鉴和环境统计。计算结果见表2

图1 广东省各地级以上市工业增加值 Fig. 1 the industrial added-value of 21cities in Guangdong province

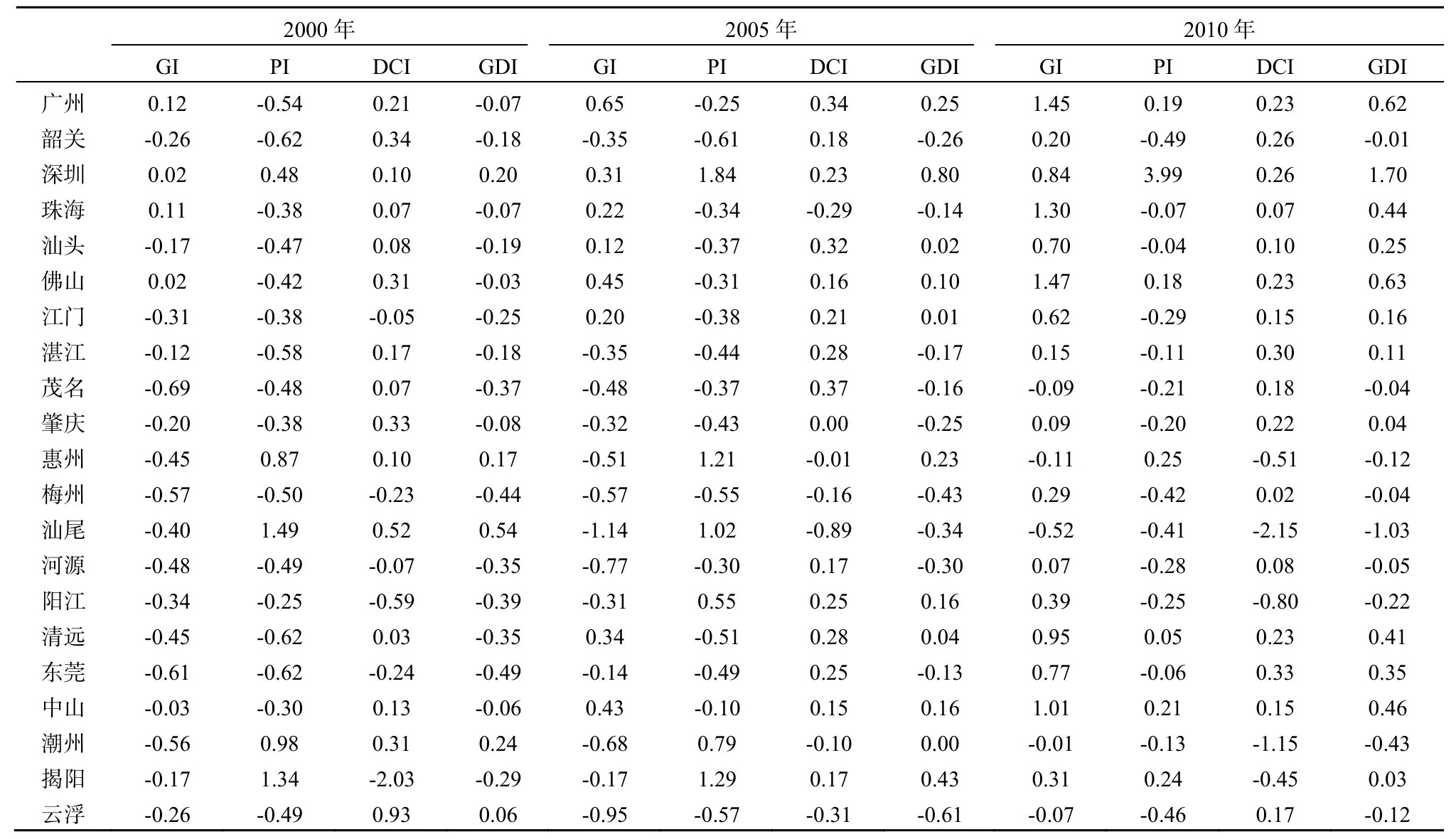

综合表2和图2,可以看出各市工业绿色发展区域差异明显。

(1)广东省各区域中,珠江三角洲核心区工业绿色发展最好,珠三角非核心区和粤北山区次之,粤西地区偏弱,粤东地区最弱。

2010年,工业绿色发展指数排名前7位中,6市属珠三角核心区,且珠三角核心区指标值均大于0。粤北山区的清远绿色发展较好,排在第6位,其他市分别排在12、13、14和17位。粤北山区和珠三角非核心区指标均值大于0。粤西地区3个市分别排第10、15、19位,仅湛江指标值大于0。粤东地区除汕尾、揭阳值排在第8和12名,其他2市分排最后2名,且区域指标均值小于0。这表明粤东地区绿色发展滞后于全省平均水平。

表2 广东省各地级以上市工业绿色发展指标值 Table 2 the industry green development index value of 21cities in Guangdong province

图2 广东省21个地级以上市工业绿色发展指数分布 Fig.2 the geographical distribution of the industry green development index

(2)总的来看,全省工业绿色发展指数略有上升,但呈区域差距加大的趋势,珠三角核心区绿色发展加快趋势明显,粤西地区也呈上升趋势,珠三角非核心区和粤北山区先降后升,而粤东地区呈明显下降趋势。

2000年,全省各市资源环境承载力指标值介于-0.49和0.54之间,2005年在-0.61和0.80之间,均值比2000年略有提高,2010年在-1.03和1.70之间,均值比2005年上升了0.23,但城市间差距由2000年的1.03扩大到2.73,增大了1倍以上。

对比各市2000年、2005年、2010年工业绿色发展指数,可以发现,珠三角核心区6个市中5市“十五”、“十一五”持续升高,珠海市“十五”略降,“十一五”提升较快,珠三角6市升增幅位于全省前7名。粤西地区3市中,茂名、湛江持续上升、阳江先升后降,总体都略有上升,增幅分居全省11、14、15位。粤北地区清远、梅州、河源持续上升,增幅分居全省第3、10、13位,韶关、云浮先降后升,韶关总体上升,云浮总体下降,增幅分别排16、18位。珠三角非核心区3市中,江门持续上升,增幅居第9位,肇庆先降后升,总体略有上升,惠州先升后降,总体下降,分居第17、19位。粤东4市中,汕头持续上升,揭阳先升后降,总体上升,增幅居第8、12位,潮州、汕尾持续下降,位于全省最后。

(3)工业绿色发展指数变化中,工业发展绿化度指标影响相对较大。

从全省指标值来看,工业发展绿化度指标影响最显著,对全省绿色发展指标值的上升贡献率达到91%,资源环境指标也贡献了24%,而脱钩弹性指标拉低了15%,这说明全省工业绿色发展规模增长较好,资源环境压力降低,但绿色转型升级变缓。

珠三角核心区3项2级指标对总指数的增长都有不同程度的贡献,贡献率较大的是绿化度和资源环境压力两项指标,分别贡献了51%和44%,脱钩弹性指标也贡献了5%。这表明了珠三角核心区工业总体绿色发展较好,而且略有加快趋势。

珠三角非核心区工业绿化度指标大幅上升,对总指数增长贡献率达到218%,但资源环境压力、脱钩弹性2项2级指标均明显下降,分别拉低了49%和71%。这说明珠三角非核心区工业规模在扩大、绿化度在提升,但工业绿色转型升级滞后。

粤东地区绿化度指标虽然有较大幅度上升,但其他2项1级指标均有较大幅度下降,致使总指标明显下降。从绝对值来看,对总指标影响最大的是资源环境压力、脱钩弹性,分别下降了0.92、0.63,而绿化度指标仅升高了0.45。这说明珠三角非核心区工业规模虽然扩大,绿化度有所提高,但工业发展仍然粗放,资源环境压力大幅增加。

粤西地区3项1级指标中,绿化度指标贡献率最大,达到了68%,其次是资源环境压力指标贡献了31%,弹性脱钩指标仅略有贡献1%。这表明了粤西地区工业总体绿色转型升级进展较慢。

粤北山区也是工业绿化度指标影响最显著,对绿色发展指标值的上升贡献率达到80%,资源环境压力指标也贡献了26%,而脱钩弹性指标拉低了5%,这说明粤北山区工业发展规模增长较好,绿化度有明显提升,资源环境压力降低,但绿色转型升级有变缓的趋势。

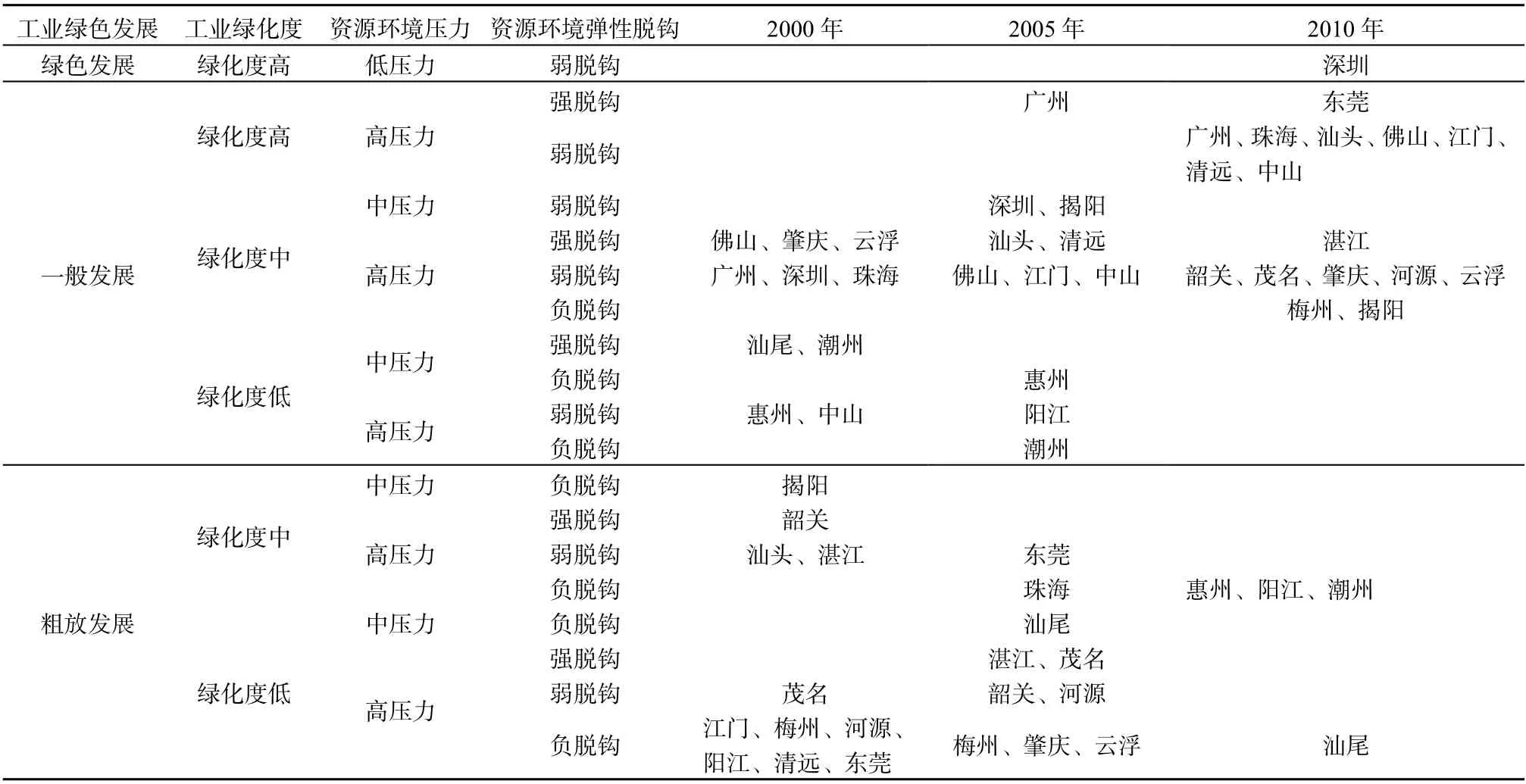

4 工业绿色发展分类

前文的分析讨论中,可以发现广东工业绿色发展区域差异明显,相同的绿色发展指数下,3个1级指标存在较大差异,这说明不同城市具有不同的工业绿色发展特征。为分析广东工业绿色发展模式,现将绿色发展指数和3个1级指标根据指标值大小进行分类。

绿色发展指数和工业发展绿化度、工业资源环境压力值2个1级指标分别以各自最高值和最低值为最好、最低水平,均分3部分,分别作为高、中、低3个层次。考虑到工业资源环境弹性脱钩值是由4个资源环境指标的弹性脱钩值计算而得,而弹性脱钩值小于0为强脱钩,在0和1之间为弱脱钩,大于1为负脱钩,故以0和1分别进行同趋化、标准差标准化后,对应计算得到资源环境弹性脱钩指标值作为分类标准,高、中、低3个层次分别对应强脱钩、弱脱钩和负脱钩。分类结果如表3所示。

表3显示,广东省工业总体绿色发展取得较大进展,工业绿色发展的市从无到有,工业一般发展的市从2000年的10个增加到2005年的11个,再增加到2010年的16个,工业仍属粗放发展的市从2000年的11个减少到4个,但21个市仅深圳是中压力,其他全为高压力,这说明广东省工业总体绿色发展水平不断提升,在高压力水平下,逐步向资源节约型、环境友好型的新型工业化道路转型。由于各地工业发展水平不同,工业绿色发展的进程也存在较大区域差异。主要表现在以下方面:

(1)资源环境约束严格的珠三角核心区工业绿色发展情况相对其他地区较好,属高绿化度高资源环境压力的绿色发展模式。

珠三角核心区6市,从2000年的5市一般发展、1市粗放发展,6市4个市工业绿化度中,2个市工业绿化度低,到2010年,深圳是全省唯一一个进入绿色发展水平的城市,其他5市均为绿化度高的一般发展水平,脱钩状态也脱离了负脱钩,这表明珠三角核心区工业绿色转型升级成效明显,但珠三角核心区资源环境压力值仍然处于高水平,除深圳已达到低压力外,其他5市均为资源环境压力仍处于高水平,即单位工业增加值的资源环境消耗量仍然较高。

表3 广东省各市工业绿色发展情况 Table 3 the green industrial development in Guangdong province

(2)资源环境约束较严格的粤北山区工业转型升级也有明显进展。

粤北山区虽然资源环境自然条件好,但作为广东省的生态屏障,一直受到比较严格的资源环境管理,特别是“十一五”期间,粤北山区是除珠三角核心区外,唯一要求二氧化硫减排的地区。在严格的资源环境目标管理约束下,粤北山区工业转型升级进展明显。2000年,粤北山区中仅云浮市属中绿化度的一般发展,其他4市均属粗放发展,梅州、河源和清远甚至是绿化度低、高压力、负脱钩的粗放型发展。2005年,清远和云浮排列位置进行了交换,清远成为粤北山区中唯一的一般发展市,仍属中绿化度,其他4市均属粗放发展,云浮下降到与梅州是绿化度低、高压力、负脱钩的粗放型发展,河源则提升到与韶关是弱脱钩的粗放型发展。到2010年,粤北山区5市全部发展成为一般发展,除梅州属负脱钩外,其他全部是弱脱钩,其中清远还进入高绿化度行列,其他4市全部上升到中绿化度行列,但资源环境脱钩压力值仍然较高。

(3)资源环境管理目标约束不大的粤东地区除汕头外,工业粗放发展趋势明显。

2000年,粤东地区汕尾、潮州均为绿化度低、脱钩压力低、强脱钩的一般发展,到2010年,已下降至压力高、负脱钩的粗放发展。揭阳虽然仍属绿化度低、负脱钩的粗放发展,但脱钩压力水平由中上升到高。汕头仍为高压力值、弱脱钩的一般发展,但绿化度由中提升到高。

(2)资源环境管理目标约束不明显的珠三角非核心区与粤西地区中,江门和湛江工业绿色发展相对较好,肇庆和茂名一般,惠州和阳江工业呈粗放发展。

5 结论

依据工业绿色发展的内涵,借鉴脱钩理论,可以建立较合理的包括工业发展绿化度、工业资源环境压力和工业资源环境弹性脱钩3个方面共14个单一指标的工业绿色发展指标体系。该体系目标明确,实用性强,且指标数据容易获得,便于在全国各省市间横向对照比较。

对广东各地的实证结果显示,广东省工业总体绿色发展水平不断提升,在高压力水平下,逐步向资源节约型、环境友好型的新型工业化道路转型。但由于各地工业发展水平不同、资源环境约束目标不同,工业绿色发展的进程也存在较大区域差异。资源环境约束严格的珠三角核心区工业绿色发展情况相对其他地区较好,属高绿化度高资源环境压力的绿色发展模式。资源环境约束较严格的粤北山区工业转型升级也有明显进展。而在资源环境约束管理不大的珠三角非核心区与粤西地区中,江门和湛江工业绿色发展相对较好,肇庆和茂名一般,惠州和阳江工业呈粗放发展,粤东地区除汕头外,工业粗放发展趋势明显。

针对表现不佳的指标,各地应该加快工业绿色转型升级步伐。第一,加快工业结构调整,坚持适度重型化、轻型高级化的新型重工业化道路。第二,限制高消耗、重污染型工业行业发展,提高新建高消耗、重污染型项目准入门槛,实施“以大带小”、“以新带老”加快淘汰落后产能。第三,加快高消耗、重污染型行业的生态化转型,推行清洁生产、循环经济,构建生态型工业体系。第四,加快推动科技创新,不断提升生产效率。第五,加大工业污染防治力度。第六,完善资源环境法律法规,创新经济激励机制。

[1] 苗圩. 中国坚持工业绿色发展道路三方面做努力[EB/OL]. http://www.gov.cn/jrzg/2011-06/22/content_1889840.htm

[2] 中国21世纪议程管理中心, 中国科学院地理科学与资源研究所.可持续发展指标体系的理论与实践[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2004: 26-27.

[3] 李芝, 周兴, 阎广慧. 生态环境与经济协调发展研究综述[J]. 广西社会学刊, 2008,02: 190-193.

[4] 张志强, 程国栋, 徐中民. 可持续发展评估指标、方法及应用研究[J]. 冰川冻土, 2002(4): 344-360.

[5] 徐中民等. 当代生态经济的综合研究综述[J]. 地球科学进展, 2000, 6: 688-694.

[6] 北京师范大学科学发展观与经济可持续发展研究基地, 西南财经大学绿色经济与经济可持续发展研究基地, 国家统计局中国经济景气监测中心. 2011中国绿色发展指数报告—区域比较[M]. 北京:北京师范大学出版社, 2011: 7-20.

[7] 黄羿, 杨蕾, 王小兴, 等. 城市绿色发展评价指标体系研究—以广州市为例[J]. 科技管理研究, 2012, 17: 55-59.

[8] 刘晓洁, 沈镭. 资源节约型社会综合评价指标体系研究[J]. 自然资源学报,2006,03: 382-391.

[9] 周永章, 陈杰, 李飏, 等. 节约型社会指标体系框架设计与广东节约水平现状评价[J]. 中国人口·资源与环境,2006,04: 112-116.

[10] 王丽, 左其亭, 高军省. 资源节约型社会的内涵及评价指标体系研究[J]. 地理科学进展,2007,04: 86-92.

[11] 肖思思, 黄贤金, 濮励杰, 等. 资源节约型社会发展综合评价指标体系及其应用—以江苏省为例[J]. 经济地理,2008: 118-123.

[12] 张良强,刘香旭. 基于BSC的资源节约型社会评价指标体系研究[J]. 科学学研究,2008: 149-156.

[13] 温宗国, 李蕾. 环境友好城市指标体系及其标杆管理[J]. 环境保护,2007: 26-28.

[14] 李桂香, 赵明华, 牟文龙等. 资源节约型社会评价指标体系构建初探[J]. 济南大学学报: 自然科学版,2006,04: 350-353.

[15] 张淑琴, 张东光. 山东省资源节约型社会评价指标体系构建及综合评价研究[J]. 科学与管理,2007: 53-55.

[16] 张新端, 郑泽根. 环境友好型城市环境指标体系研究[J]. 环境科学与管理,2007:53-56.

[17] 刘洪, 卢青. 我国资源节约型社会综合评价指标体系的构建及实证[J]. 统计与决策,2010: 22-25.

[18] 钱锡红, 杨永福. 资源节约与环境友好型工业指标体系构建—以东部“五省市”为例[J]. 中国管理科学,2008: 622-627.

[19] 宋敏, 李世平, 王韶辉. 煤炭工业可持续发展评估指标体系构建[J]. 合作经济与科技,2009: 32-33.

[20] 魏文侠,程言君,王洁,祝秀莲,江雅丽,黄斌,刘春红. 造纸工业资源环境承载力评价指标体系探析[J]. 中国人口·资源与环境,2010, 20(115): 338-340.

[21] 杨国华. 可持续发展指标体系及广东可持续发展实验区建设研究[D]. 广州: 中山大学博士学位论文,136.

[22] 胡鞍钢. 中国创新绿色发展[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012: 44-45.

[23] OECD. Indicators to measure decoupling of environmental pressure from economic growth[R]. Paris OECD,2002, 11.

[24] 钟太洋,黄贤金,韩立 , 等.资源环境领域脱钩分析研究进展[J].自然资源学报,2010,08: 1400-1412.