笨鸟难飞(十五)——直上直下的磨难(下) ——

文/风伊万

利用转动着的水平旋翼来实现垂直升降,这一概念可以追溯到中国古代的竹蜻蜓,但直到上个世纪初直升机才具备技术上的可行性。此后围绕着这个看似简单的基本原理,既发展出不少堪称经典的机型,也派生出一些让人无语的“二货”。

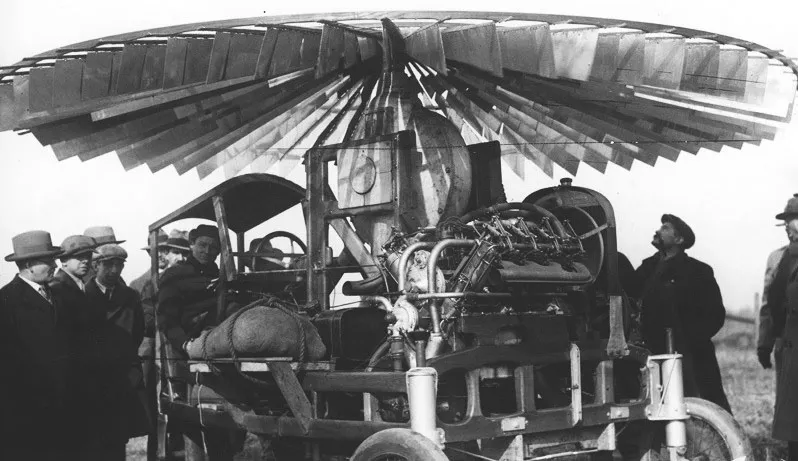

“飞车”打伞 无法上天

在喜剧片中,我们会看到有人打着伞被一阵风吹离地面的情节。也许是真有过这样的亲身经历,并且从中得到启发,美国密歇根州底特律的约翰·W·皮特斯在1924年就考虑要发明一种靠“打伞”来升空的飞行器。他设想的原理是让一把大伞持续旋转起来,同时作上下扑扇的动作(伞形旋翼扑翼机),这样就可以产生足够强大的气流让整个机身垂直地腾空而起了。

经过两年多的精心设计和准备,皮特斯如愿申请到了相应的专利,开始进行实际的研制。这种“伞形螺旋桨”的“伞面”由60根细长的支架组成,类似于普通雨伞的伞骨。支架上装有等长的活动叶片,静止时与地面垂直。“伞骨”的一端用铰链固定在主轴(也就是伞柄)的顶部滑套上,另一端固定在一个轮毂似的大圆环上,而叶片之间以网线相连,形成一个硕大的“华盖”。发动机启动后,不仅带动支架及叶片高速旋转,同时还通过主轴上的活动机构让这个“华盖”在一定幅度内不停地上下运动,一开一合地制造升力。

皮特斯最初计划把他的发明应用在现有的固定翼飞机上,对于小型飞机只需在机头部位安装一把“大伞”,如果是较大的机型则除了机身中部的一把“大伞”外,在机头和机尾再各安装一把“小伞”。可惜他就是跑断了腿、磨破了嘴,也没有说动哪个飞机制造商或是飞行员对给飞机打伞这么二的创意感兴趣。不过那时候的底特律可是正在兴起的“汽车城”,没有飞机,何不自己搞个“飞车”(Sky Car)出来呢?皮特斯还真的去弄了个四轮底盘,安装一台当时最常见的功率为67千瓦的寇蒂斯OX-5航空发动机,加上传动系统和“皮氏伞”等部件后总重1200多千克。

打着伞的皮特斯“飞车”颇为引人注目

只能在地面扑腾的“飞车”结果沦为笑柄

HZ-1的旋翼位置过低是一大安全隐患

到1928年,这架“飞车”总算可以开出车库了,然而试飞或者应该说“试车”却成了一场滑稽的表演。皮特斯的“大伞”确实能够旋转起来并且灵活地连续开合,但它也只能带着底盘在地面上活蹦乱跳。按照现场旁观者的话来说,活像一台发了狂的洗衣机在上蹿下跳。皮特斯觉得没能飞起来的原因是车体太重了,于是又做了一番精简,但结果也不过是把扑腾的幅度变大一些罢了。显然,这架直升机+扑翼机+汽车的“混血儿”在原理上就“挂错了挡”,结果仅仅是给航空史书多添了一个反面案例。

难以驾驭的“自行车”

与固定翼飞机相比,直升机操纵起来比较复杂,对驾驶者的要求更高。能不能有所简化呢?20世纪50年代初,美国国家航空咨询委员会的专家查尔斯·齐默尔曼发明了一种适用于旋翼飞行器的动态感知控制技术,操作者只需自然地倾斜身体,通过调整身体重心就可以改变飞行方向,有点像现在的自平衡电动代步车。美国陆军对这种技术颇感兴趣,希望以此开发出一种单兵飞行载具,用于在战场上进行快速侦察。

在承接这一项目的几个航空厂商中,德·拉科纳直升机公司有意无意地走起了复古路线。他们设计的DH-4垂直飞行器结构相当简单,以X形的金属支架搭起底座,中心下方连着一个南瓜状的橡皮气囊,4个支架尖端下也各有一个小气囊,形成缓冲着陆垫,还可浮在水面上起降。支架中轴上安装一对直径4.6米的同轴反转水平旋翼,再往上就是乘员站立平台,还装有一台功率为30千瓦的快艇用发动机,配上类似摩托车的控制手把。这看起来与前面介绍过的德国PKZ-1/2侦察直升机可谓一脉相承,不过与一战时期傻大黑粗的前辈相比,轻巧的DH-4算得上是“小清新”了。

单兵驾驶的“空中自行车”其实并不实用

美国陆军将这个新玩意定型为HZ-1“空中自行车”(Aerocycle),第一批订购了12架,打算让它像过去的骑兵那样充当地面部队的耳目。HZ-1在1954年11月先进行了系留试飞,两个月后进入到自由试飞阶段。按照设计要求,普通士兵只需接受20分钟的训练就能“骑车”升空。可惜事与愿违,测试人员发现这种“自行车”是真心不好玩,实际操纵起来很不灵便,就算是富有经验的试飞员也给弄得手忙脚乱。另一大问题就是安全性,HZ-1的旋翼位置偏低,很容易碰到地面上的各种障碍物,在试飞中就发生过多起打坏桨叶的事故。而乘员简直就是在半空中裸奔,虽然配有固定安全带,还专门研制了可快速打开的低空降落伞,但能否发挥作用可没人敢打包票。

后来经过美国国家航空航天局兰利研究中心的全尺寸风洞测试,HZ-1气动特性上的缺陷显露无疑,操控机构也不能有效地通过桨叶偏转来控制方向变化,大大影响了它的机动能力。限于当时的技术条件,只做简单的改进是远远不够的,耗不起的美国陆军只得放弃这批“废柴”,最终留下一架送入了博物馆。当时同样利用了动态感知控制技术的还有希勒飞机公司研制的VZ-1单人垂直飞行器,与HZ-1不同的是将较小的旋翼装入桶形机身中,但也由于性能有限缺乏实用性而被淘汰。

?

XFY-1的垂直起降操作对飞行员是个很大的挑战。

转入水平飞行状态的“弹簧高跷”

踩高跷的“直升飞机”

直升机靠水平旋翼进行垂直起降,那么把常规螺旋桨飞机竖立起来不也能达到同样效果吗?这一设想在冷战早期颇有吸引力,因为一旦爆发战争机场势必成为首要攻击目标,跑道受损后再多的固定翼飞机也无用武之地。如果让战斗机具备垂直起降能力,只需一小块平地就可迅速投入作战。美国海军虽然拥有强大的航空母舰及舰载机力量,但也觉得有必要为甲板较小的舰船配备轻型“点防御”战斗机,而采用成熟的螺旋桨动力应该是最容易见效的途径。

1951年,康维尔飞机公司着手为美国海军研制XFY-1单座战斗机,就在机头安装一对同轴反转的螺旋桨来实现垂直起降,以一台功率达4100千瓦的艾利森XT-40涡轮发动机驱动。与普通固定翼飞机相比,其机身较为粗短,采用大三角翼布局。机尾还对称设置了一对大垂尾,与主翼构成十字形,每个翼尖后部都装有弹性支撑轮作为垂直起落架,XFY-1也因此被戏称为“弹簧高跷”(Pogo)。生产型还计划安装截击雷达、4门20毫米航炮或挂载48枚70毫米空空火箭弹等武器装备。

到1954年4月,第一架也是唯一一架XFY-1组装完成准备试飞。为安全起见,一开始也是先采用系留方式,即在机身和机翼上系有与地面相连的保险索进行短暂的升空试验。万一试飞员操纵失控,地面人员还可通过控制绳索稳定机身避免侧翻。经过4个月的初步测试后,XFY-1在加州的海军辅助航空站转入自由起降试验,并在11月5日进行了第一次从垂直状态转向水平姿态的飞行。

然而随着试飞次数的增加,“弹簧高跷”的固有毛病也愈发明显。当它竖立在地面上时,飞行员需要很高的梯子才能上下,地勤人员也不方便开展维护工作。在起飞和降落阶段,飞行员在座舱里只能半躺着操作,尤其是着陆时必须费劲地转头看着地面才好控制机身完成平稳触地,如果下降速率超过3米/秒就有可能失控。由于要兼顾垂直和水平飞行,XFY-1牺牲了一些机动性能,跟逐渐成熟的喷气式战斗机相比其作战效能更是瞠乎其后。除了这些不足,安全问题也很让人挠头。没有可靠的弹射系统,前面的螺旋桨和后面的尾翼都会成为飞行员逃生时的致命障碍。

把这种“直升飞机”搬上水面舰船的希望越来越渺茫了,1956年底XFY-1完成最后一次试飞后就被打入冷宫。当时另一位竞争者是洛克希德公司的XFV-1,差别在于采用的是梯形主翼和较小的X形尾翼,并加装了用于水平起降的固定式机轮,但还没等进行真正的垂直起降试验,就同样因为操作困难和性能缺陷也被弃之如敝履了。