那些年曾经追逐过的时尚抗战时期的“摩登”航空文化

文/爱夏

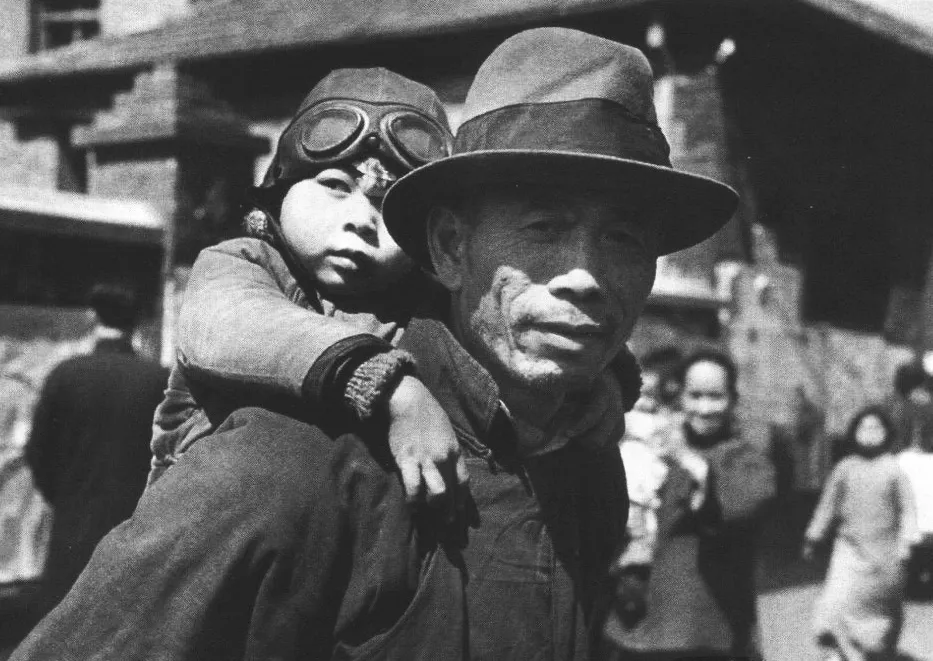

1938年,因报道西班牙内战而出名的战地记者罗伯特·卡帕,徘徊于熙攘的西安街头,为战时中国留下了一批珍贵的图片记录。其中的一张照片,是一位中年男子冲着镜头微笑,他背上的儿童望向远方,头戴的配有航空风镜的皮质飞行帽格外引人注目。

卡帕还不知道,这个孩子的“行头”,正是1938年的中国最流行的打扮。进入抗战的第二年,中国空军英勇抗敌的故事,还时刻撩拨着人们记忆的弦,激励着战争中的国人。潜移默化地,中国的民间兴起一阵“战时摩登”: 淑女间流行戴起飞行员手套,在机场留影则成为最时髦的场景,婚恋市场的偏好稳稳锁向中国空军飞行员。一首歌,一场电影,一副月份牌,一张航空公路彩票,航空文化和中国人如此亲近。这是一阵从战前就开始吹动的航空旋风,因为战争的催化,如今闯入了每个普通人的生活之中。

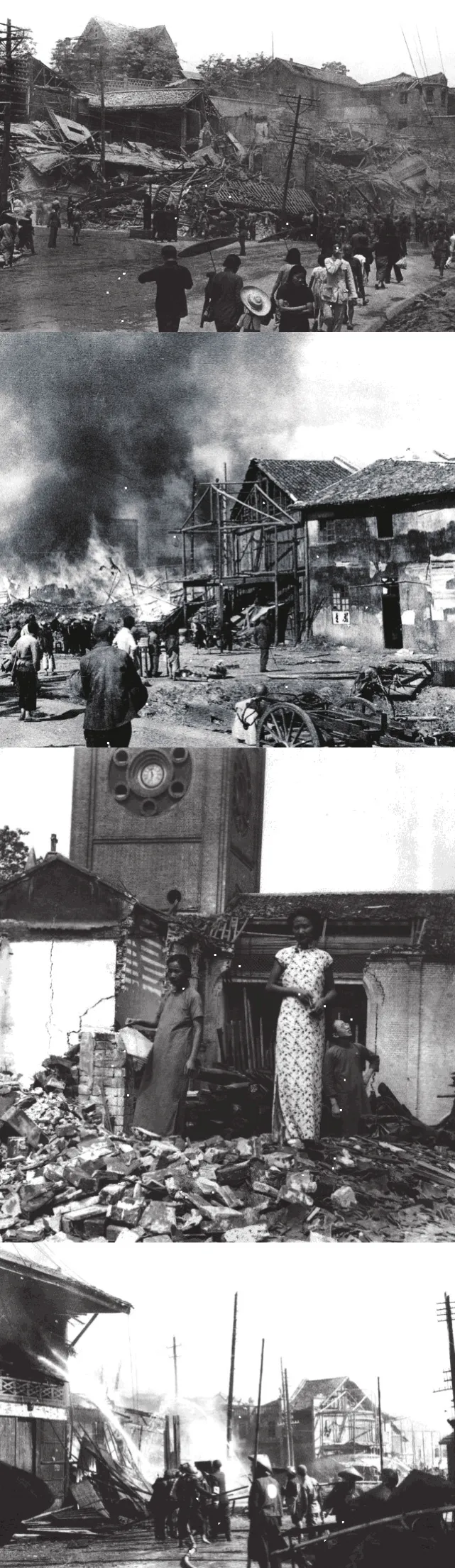

1932年的夏天,人们还能清晰地忆起早春那场灾难性的大轰炸,1月29日的上海天空,于是在记忆里变成一片阴郁。在这日清晨,日军飞机轰炸了商务印书馆,馆中珍藏的几十万册善本与孤本图书全部付之一烬,纸灰飞越数里。“国人又添一惨痛史,记忆里是永远的敌人炮火之凶残、飞机之毒悍。”

卡帕拍摄的中国父子

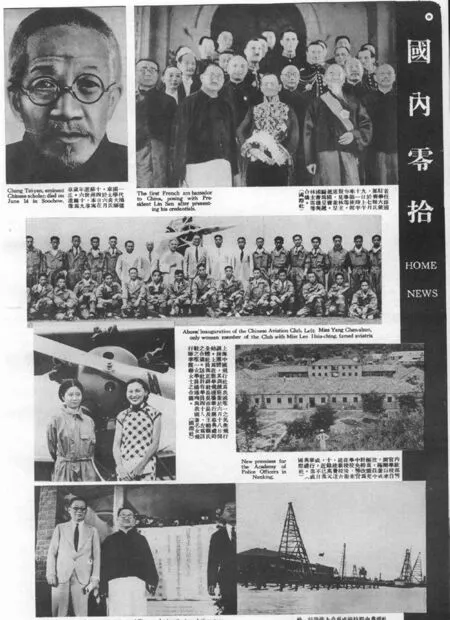

同样是当年夏天,同样是在上海,一众名人齐力组建了一个叫“中国航空协会”的组织,揭开了中国航空发展史的新一页。

中国航空协会,是“一·二八”战后,民国航空署鉴于普及防空及航空知识的急迫性,而策划的一个航空组织。当时的航空署长黄秉衡派法制部专员林我将往返京沪两地,不出月余,中国航空协会建立。

当时参与这个协会组织工作的人有:上海特别市市长吴铁城、航空署署长黄秉衡、航空署法制部专员林我将、航空元老刘沛泉、大外交家王正廷、第一任民选总理熊希龄、《申报》总经理史量才、全国商会联合会理事长王晓籁、知名银行家陈光甫、李馥荪、林康侯,还有一众上海闻人如虞洽卿、杜月笙、张啸林等。

卡帕在中国拍摄的著名抗战照片,曾刊载于《生活》杂志的封面。

航空协会在上海成立了“中国飞行社”

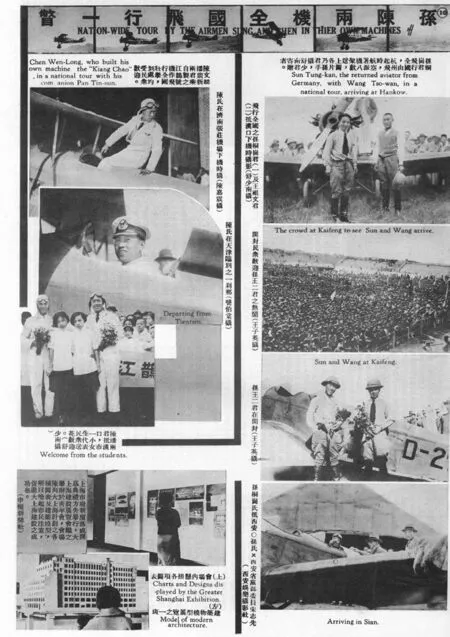

陈文麟与孙桐岗的环中国飞行

日机轰炸长沙、重庆等地后的惨状。

航空协会甫一建成,借其名人效应,在各地引起广泛关注。当时的天津、河南、山东、广东等省市,纷起响应。天津市民忆及“九·一八”之后,日军在中国一南一北的多次野蛮轰炸,纷纷捐款到《大公报》社,让其代购飞机,以效爱国之情。河南和山东,则早有民间航空协会的力量,这次只不过是“东山再起”,基础好,反响快。河南省甚至出洋十万购好飞机,直接送到当时的民国首都南京。

中国航空协会计划每周举行露天演讲,并在上海广播电台轮番播放演说稿。航空署为表示对航空协会的支持,更要求全体署员集体加入航空协会。这在交战阴霾笼罩、 “妥协、谨慎”对日政策流行的空气下,实在是见少的“壮举”。

吸引民众,绝不是几场演讲就能搞定。于是,在远东时尚之都上海,航空的宣传也变得摩登起来。当时的宣传活动包括飞行游览、环中国飞行、名人乘机、航空彩票销售、游园舞会、民众捐机等。

搭乘飞机空中游览,因为需要亲身参与,最易引起兴趣。早在1925年北伐前夕,为了募集航空捐款,广东航空学校就在民众来校参观时,开放飞行游览活动。到了这时,航空协会联合上海同济大学成立了一个中国飞行社,开办飞行课程的同时,又免费开放飞行游览上海城。

环中国飞行,是另一项吸引众人的活动。陈文麟与孙桐岗二君在1933年的环中国飞行,掀起了飞行浪潮。陈、孙二君在环中国飞行之前就已有环球飞行经验。1929年,陈文麟自英国出发,途经8国飞抵厦门;1933年,孙桐岗则从德国启程,经13国飞回祖国。1933年,中日在长城一带的激战,使得“救国”呼声愈高,于是陈文麟与孙桐岗分别架机环中国飞行,以宣传航空救国。陈文麟架自制“江鹊”号飞机,与潘鼎新合力飞行(应于厦门起飞);孙桐岗与王祖文在杭州起飞之时,航空署更是派了八架飞机送行,可谓风光一时。这之后,飞行热潮卷及摩登女性,当时在上海滩热卖的《玲珑》、《妇女生活》等女性时尚杂志,就曾多次大辟篇幅报道女飞行家的踪迹。保守的中国人还在感慨女子都会开汽车之时,听到天空之上,已有芳影,不禁大为惊讶呢。

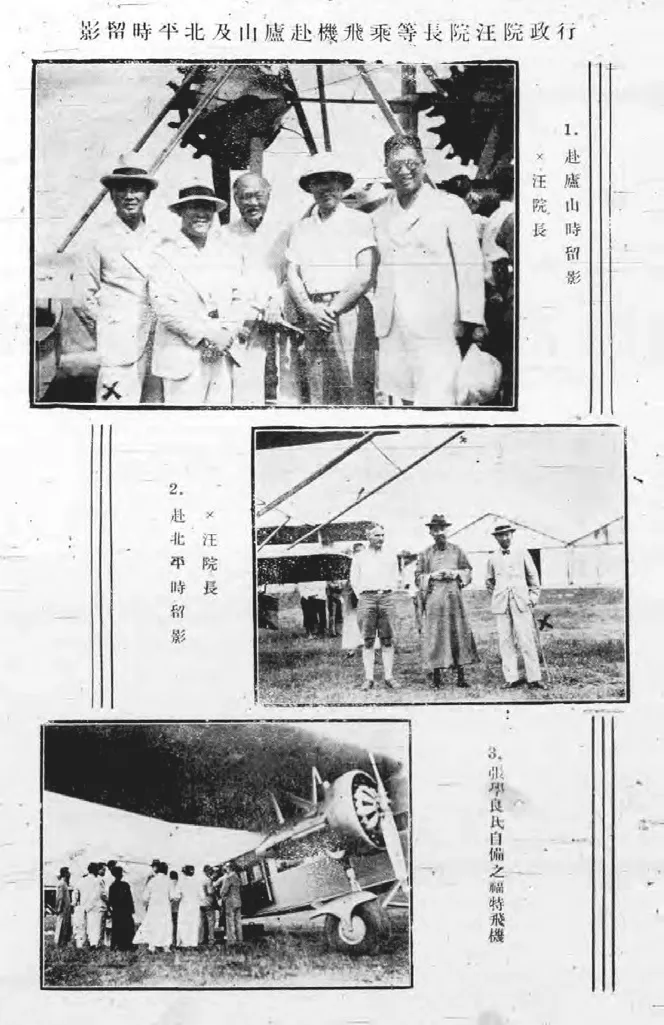

不会飞行,却因身为名人,引发记者追逐,名人乘机无形中为中国航空做足广告。这个现象在淞沪抗战之后,特别明显。当时的民国财长宋子文,和“暂时下野”的汪精卫,一度活跃于机场的身影频频现身杂志插页中。其中身着一身“布衣”的汪精卫站在机场的照片令人印象深刻。

受日本“启发”,财长宋子文倡议的航空公路救国券以每期高额奖金成功成为当时的彩票冠军。一家电影公司因此投拍电影《航空救国》,借由一系列小市民的悲喜剧引出结局:意外获奖的两名学生,捐出全部奖金用于购置飞机。这个结尾虽多少有些太过说教,然而航空救国却已慢慢融入普通人的生活中了。

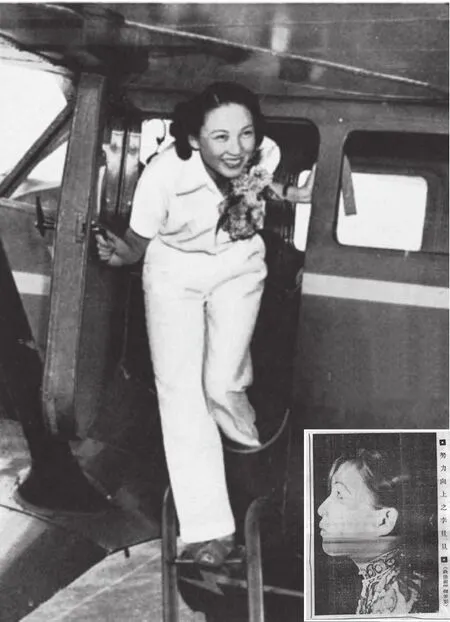

1928年,《上海画报》以李霞卿的侧影刊登在头版,一脸青涩的她当时还叫李旦旦。之后,她远赴欧洲学习飞行,1936年重返中国之际,已然化身飞行家。

1930年,少帅张学良购买了一架福特5-AT-D“三发动机”作为私人飞机。

当时媒体刊登的有关名人与航空的新闻。最下方照片中的机型为福特5-AT的“三发动机”飞机。

上海的《明星日报》曾经举办过一场“航空救国游艺茶舞大会”。这个活动,是为了庆祝胡蝶一路过关斩将,获得“中国电影皇后”的桂冠而设。本来,只想请胡蝶参加一场庆典了事,但此时的胡蝶仍旧被东北沦陷的流言蜚语笼罩,不肯接受邀请。无奈之下,报社改影后颁奖礼为“航空救国游艺茶舞大会”,这样,胡蝶便可来到现场。而现场门票的收入则用来购买抗日军机,一举两得。

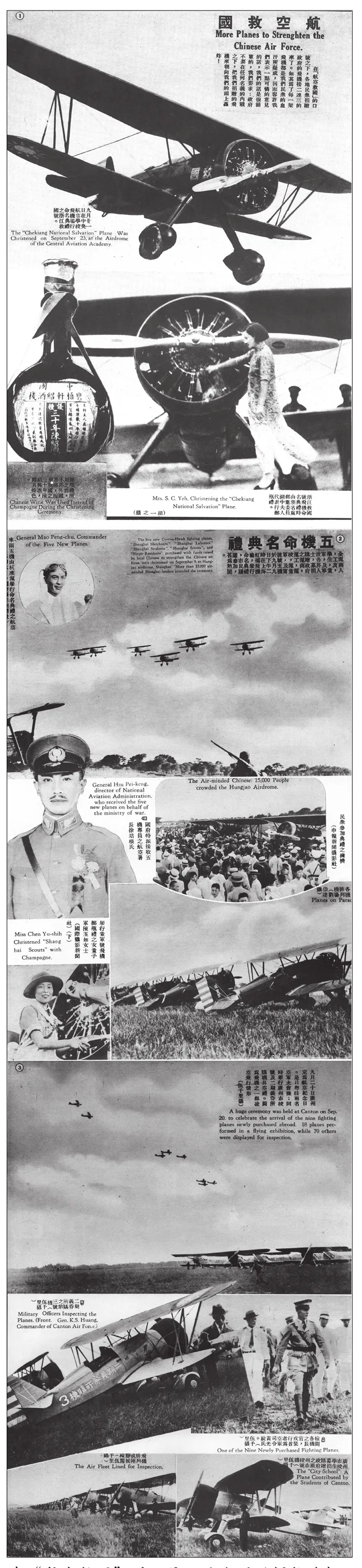

捐款购机,是国民政府计划发展航空的重头戏。面对东北沦陷、华北猖狂的走私,国民政府的财政危机感强烈,再拨出巨款购置飞机,恐怕力不从心。于是便有了募捐飞机一说。第一次热潮是在上海大轰炸之后,另外一次,则是1936年以向蒋介石贺寿为名的捐机。有学者认为,“贺寿捐机”构成了中国空军对日作战的首批力量。

战前中国航空界推广航空运动,动因复杂。原本1925年就应该形成全国之势的运动,因为宁粤汉的政治纠葛而止步不前。是日本肆虐的战机让中国分散于各地的航空组织,瞬时凝聚。还是那句话,如果全民航空运动有个最重要的动因,那么一定是日本侵略中国,而这个,恰是中国人最不想要的动因。

1937年8月14日,中国空军在杭州上空奋击日机,首战告捷,击落敌机6架。同日,中国空军向上海日军阵地发动空袭76架次,分9批集中轰炸敌方军事目标。这是国民政府“忍辱”六载建设空军,在第二次上海抗战时迎来的首个空中胜利。

消息传来,举国沸腾。压抑许久的民族情绪,得到彻底地释放。而中国空军奋勇抗敌的故事,则被作家们写入小说与剧本,广为流传。开战之初相继推出的《血洒晴空》、《空军魂》和《飞将军》三本话剧,皆以真人真事加以提炼。

《血洒晴空》,以阎海文为主角。这位年仅21岁、在开战第四日奋勇杀敌,将最后一颗子弹留给自己的空军战士,成为淞沪抗战的代表人物之一。他的壮举,甚至让包围他的日本军人都深表敬佩,阎海文的遗物被日本人运回日本国内公开展览。在中国国内,他的牺牲精神和许多为国而殉的战士一样,鼓舞着中国人继续奋战。

《飞将军》这本戏,则是作者在一斤多重的素材中反复提炼而写成。谈论会当日,一位读过《飞将军》剧本的作家说,看完剧本,他想到在洛阳遇见的那些年轻的空军战士,想到他们的牺牲精神,忍不住流下泪来。

这些剧本在抗战初期广为发行,影响甚大。另外一些小说类作品,也以空军故事为创作主体,如《空军英雄史话》、《空军忠勇故事集》等书。航空委员会旗下的“铁风出版社”,在艰难的1940年,还坚持出版至少五种航空读物。在这些杂志上,人们也常常会看到热爱文学的青年(说不定他们同时也是航空界人士)刊登在这些杂志上的短诗。在充满民国语境的白话诗里,人们缅怀着逝去的英雄 。

这就是1938年那个可爱的孩子为什么要戴上一顶飞行帽的原因——人们越来越渴望于天际看到中国“战鹰”;抬着侵略者的坠机“游行”成为当时一个隆重的节目。航空在日常生活中的影响也愈加明显。

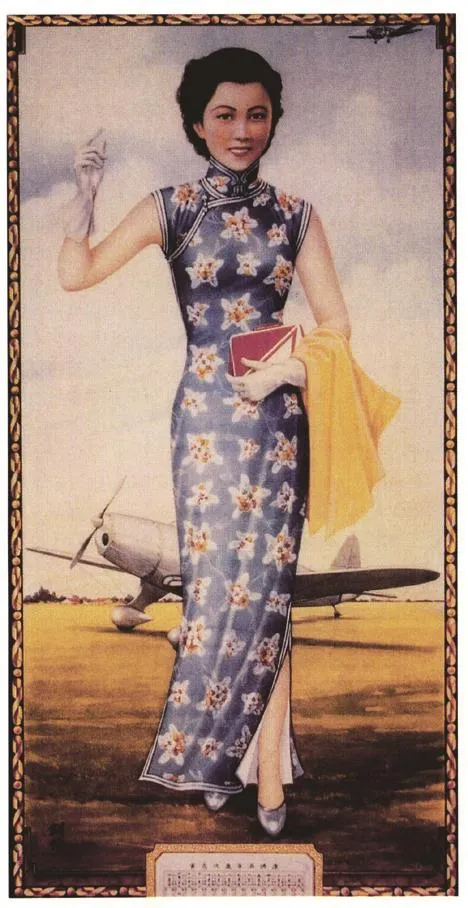

1938年,知名烟草企业启东公司发布了一张月份牌。照片中,身着印花旗袍的女郎,竟然戴着一副飞行手套,女郎手中的手袋图案也有航空元素,在她的背后,则是一架蓄势待发的飞机。

这是当时淑女时髦装扮的一个缩影。

值得一提的是,着装方面的航空元素,也许还受当时的蒋夫人宋美龄的影响。宋美龄甫自中日交战,便奔波于后方,领导妇女运动,为抗战献力。当时,她亦为航空委员会秘书长。她一袭深色外套上总爱别着一枚醒目的中国空军徽章。这样的打扮可谓深入人心,无形中影响了当时一批女性的打扮。

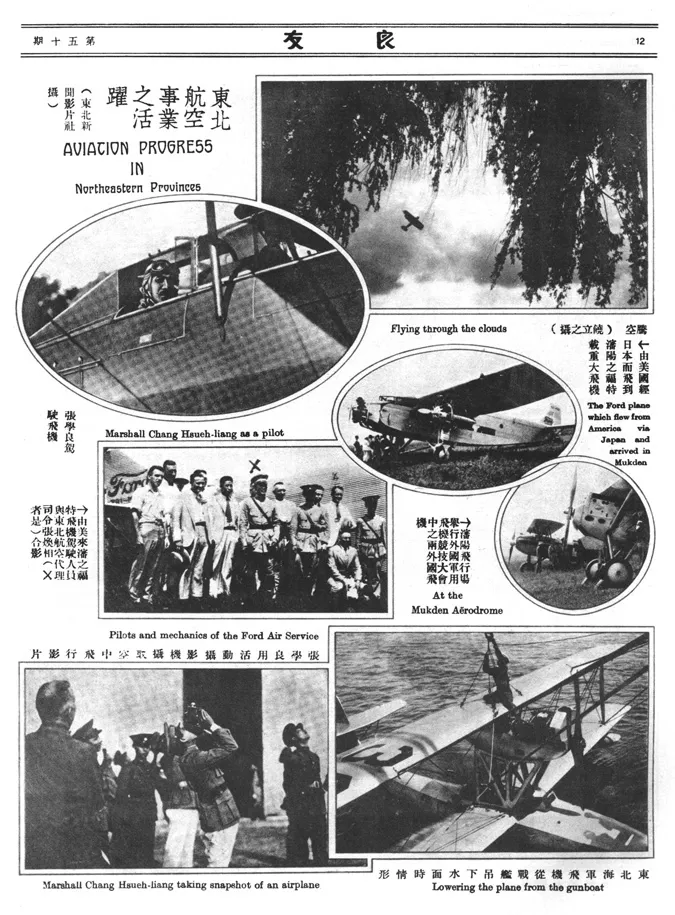

《良友》对东北航空活动的报道

当时媒体有关女飞行家、航空彩票、祝寿献机的新闻报道。

战后,中国人的航空热情并未消减。1948年,第六届中国音乐节在南京开幕,当时为宣传航空,航空出版社出版了一本《空军歌曲集》的歌谱。其中,有一首早在前年就唱红大江南北的流行歌曲:《西子姑娘》。

这首歌,是刘雪庵谱曲,傅清石作词。刘雪庵的名字,乍听之下很是陌生,其实他就是《何日君再来》、《红豆词》、历史剧《屈原》的音乐作者。之前,刘雪庵就已经创作过《中国空军军歌》、《中国海军军歌》等歌曲。傅清石时任国民党空军总司令部政治部少将主任,对文学的热爱,使他写下了《西子姑娘》的淡淡情愫。

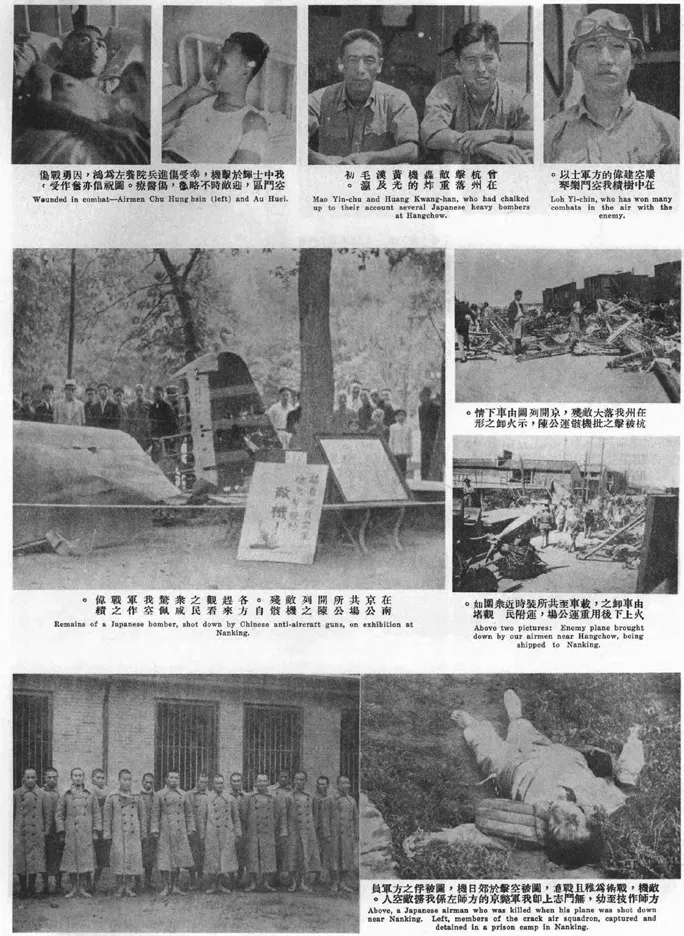

宣传中国空军战绩的新闻

1938年的月份牌,模特身着当时流行的海派旗袍,带有航空元素的手袋和飞行手套,与美女身后的飞机相映成趣。

宋氏三姐妹的照片。可清楚看到宋美龄佩戴的中国空军徽章。

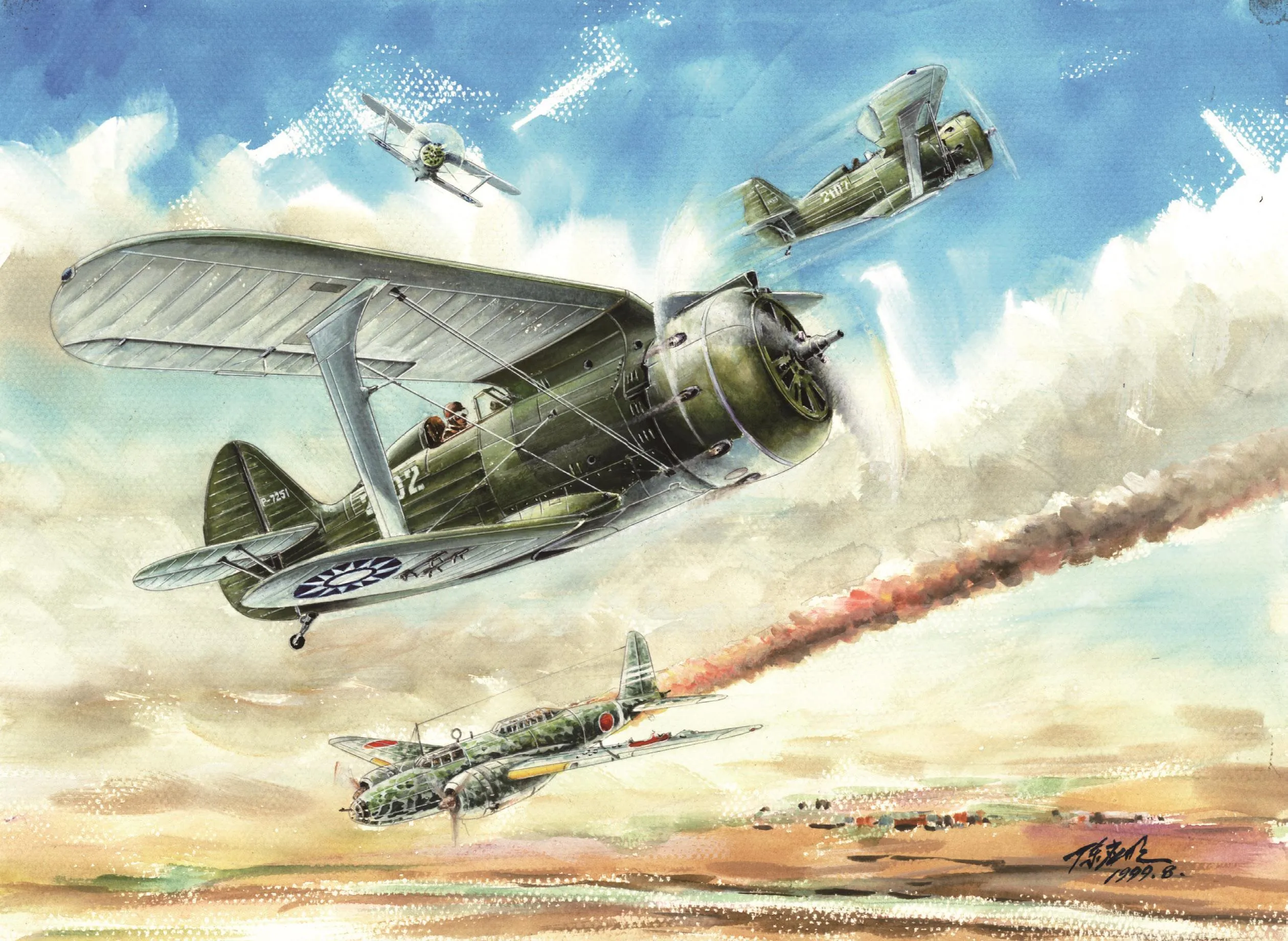

陈应明先生绘制的反映中国空军抗击日寇的画作

时髦女郎与飞行勇士,是当时非常流行的时尚搭配。

这首歌,曾由三位知名歌手先后演唱。一位,是演唱过《长城谣》的花腔女高音周小燕,她是这支歌的首唱。之后,流行乐坛的大明星姚莉与周璇都录制过不同版本的《西子姑娘》。《玫瑰玫瑰我爱你》的原唱姚莉女士演唱的《西子姑娘》,带有一种异域情调。而周璇版本的《西子姑娘》,则是典型的周氏情歌,以情动人,极富韵味。1947年8月14日,“八·一四”空军节当日,周璇录制的《西子姑娘》唱片面世,1500张立刻被抢购一空。

民间航空热情并未消散,在国民政府官方层面,更是恢复了每年3月29日为空军烈士公祭公葬典礼的传统。

1946年,民国政府派2000名日军战俘修复航空烈士公墓,当年3月29日,举行了战后第一次大规模公祭公葬典礼。“葬下了乐以琴、任云阁、黄文模等28位烈士” 。蒋介石题挽联“英名万古传飞将,正气千秋壮国魂”。何应钦题挽联“捍国骋长空,伟绩光照青史册;凯旋埋烈骨,丰碑美媲黄花岗”。

1947年3月29日举行了第二次公祭公葬典礼。入葬“郑少愚、金雯、汤威廉等49人,并有4位苏联飞行员”。

1948年3月29日第三次公祭公葬典礼。入葬“李桂丹、巴清正、骆春霆等人”。

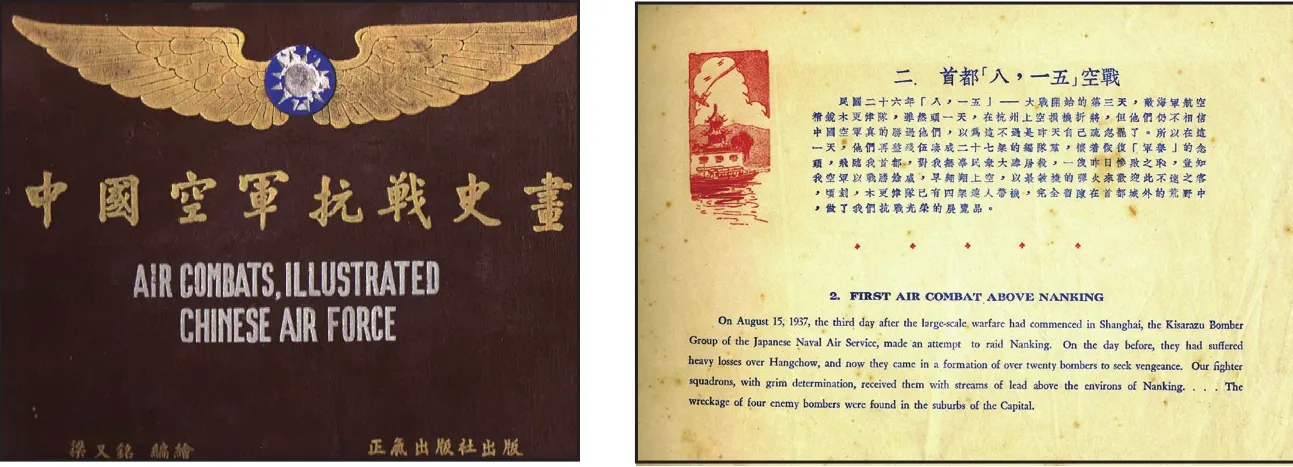

同时,在1947年元月,又推出由名画家梁又铭先生绘制的《中国空军抗战史画》,书中刊载了二十四幅空军画,是二十四场中国空军著名战役,如“八·一四”笕桥之战、“八·一五”首都之战、武汉“四·二九”空战、东京人道远征、桂南战役等等(详目见附录)。这本画册,甚至比同年由联合画报社推出,名记者舒宗侨、曹聚仁编著的《中国抗战画史》还要早四个月出版。

民国的航空文化,是一种极具时代性的文化现象。人们可以从一次讲演,一场电影,一首歌,一件行头,一张彩票,甚至一盒火柴或者香烟的包装上看到航空的影子,它深入到都市生活的各个角落,潜多默化地影响着人们的生活。在民国文化史中,它闪耀“摩登光泽”,它更是那个痛苦灰暗的时代激越人心的强音。

等待遣返期间的日军战俘参加劳动

1932年淞沪抗战后,航空署选紫金山北麓为航空烈士公墓址,并定每年3月29日为公祭日。

女飞行家李霞卿的形象当年曾风靡一时

附录1

《西子姑娘》词选:

词:傅清石 曲:刘雪庵

柳线摇,风晓气清,频频吹送机声,春光旖旎不胜情。

我如小燕君似飞鹰,轻渡关山千万里,一朝际会风云。

至高无上是飞行,殷勤寄盼,莫负好青春。

春水粼粼春意浓,浣纱溪映花红,相思不断笕桥东。

几番期待,凝碧望天空,一瞥飞鸿去阵动。

归程争乘长风,万花业里接英雄。

六桥三竺,笼罩凯歌中。

梁又铭先生绘制的《中国空军抗战史画》

附录2

《中国空军抗战史画》载二十四场空战名目:

笕桥“八·一四”胜利第一幕

首都“八·一五”空战

阎海文殉国(“八·一七”阎海文跳伞误入敌阵后自尽)

同归于尽(“八·一九”沈崇海架机撞向敌舰)

崇明上空歼敌

只翼荣归(袁葆康撞向敌机后,座机撞断左下翼及左升降舵全只,还有三分之一左上翼,最后安全归队)

夜袭上海(轰炸杨树浦日军三井三菱工厂)

击落三轮宽(1940年9月21日在太原击毙)

决斗雁门关(1937)

东海炸龙骧(1937年11月11日,徐卓元率铁雨大队轰炸日航母龙骧号)

武汉“二·一八”——十二分钟十二架

鲁南扫敌(1938年3月配合台儿庄战役)

归德上空——敌人无耻兽行(1938年3月25日,鲁南会战铁鸟大队消灭六架敌机)

武汉“四·二九”

南海鹰扬(1938年5月10日轰炸日军泊于南海的船舰)

人道的远征(1938年5月20日远征日本,散发反战传单)

南雄之战

奋战在长江

武汉八三空战

衡阳“八·一八”空战:一对九

兰州“二·二零”空战

重庆“五·三”迎头痛击

成都“一一·四”奥田之死

奋战桂南