腰椎后外侧融合术和腰椎后路椎体间融合术治疗腰椎间盘突出症的比较研究

马晓勇 胡向明

1.河北大学附属医院骨科,河北保定 071000;2.河北省涞水县第二人民医院骨科,河北涞水 074100

腰椎间盘突出症是临床常见的骨科疾病之一,是引起腰腿痛最主要的原因,常给患者的生活和工作带来诸多痛苦,甚至造成残疾,丧失劳动能力,需要积极治疗[1-2]。目前手术治疗是主要的治疗方案之一,临床工作者一直积极探求最佳的手术方式,笔者借助本研究比较两种不同手术方案治疗腰椎间盘突出症的临床效果,现将病例资料进行总结分析:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择河北大学附属医院2009年9月~2011年8月收治的腰椎间盘突出症患者106例作为研究对象,患者入选标准为单节段腰椎间盘突出(MRI 正中矢状位图像显示椎间盘明显脱出且椎管受压>3/4;腰椎节段不稳定义为屈曲位X 线片上椎间相对位移>3 mm 或不稳椎节间成角与相邻正常椎体间成角之差>22°),椎间盘突出物较大或伴有节段不稳。按照不同手术方案分为两组,采用腰椎后外侧融合术治疗的52例作为A组,采用腰椎后路椎体间融合术治疗的54例作为B组。A组中男30例,女22例;年龄35~72 岁,平均(49.2±4.3)岁 ;病程 6 个 月~12 年 ,平均(16.2±3.7)个月。B组中男 31 例,女 23 例;年龄 34~70岁,平均(49.0±4.5)岁;病程 6 个月~11 年,平均(15.9±4.0)个月。两组患者的一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

A组采用腰椎后外侧融合术治疗,患者采用全麻,取俯卧位,依靠C 臂X 线透视确定腰椎病变节段,于后正中做皮肤切口,直达棘突,分离筋膜牵向两侧,常规拍摄X 线侧位影像确认解剖节段,分离外侧沟槽软组织,并将融合节段小关节的关节囊切除,注意保护头侧邻近节段小关节的关节囊,需要进行融合的节段小关节内的所有软骨都必须去除。准备钉道准,之后应用高速磨钻去除横突、椎弓峡部以及小关节外侧面的皮质,选择合适大小的椎弓根螺钉旋入,接下来根据其具体的受压部位进行个体化的减压,减压过程中尽量保留关节突关节,对于减压融合节段置入椎弓根钉,安装预弯生理弯曲的钛棒,恢复腰椎生理性前凸,清理术野,可吸收线通过先间断再连续的缝合方式封闭筋膜层,然后再在浅层软组织下放置引流管,可吸收线先进行间断缝合,再行连续缝合皮下层的缝合。B组采用腰椎后路椎体间融合术治疗,矩形或者环形切开椎间盘的后部,髓核钳夹除部分髓核组织,椎间隙撑开,确保硬模囊及神经根都不在受损伤的情况下,将椎间盘组织及相邻椎体终板的软骨板完全去除、椎间盘切除、终板软骨的绞除及植骨Cage的植入依次完成,当椎体间隙的高度因撑开、植骨或者Cage 置放而达到预定要求时可将固定棒松动后再轻轻压缩,保证植骨面与椎体终板的密切接触,安装椎间融合器,作后路椎弓根固定,闭合手术操作切口情况同A组。两组术后均常规抗感染治疗,并进行腰背肌训练。

1.3 观察指标

记录两组的手术时间、术中出血量以及住院时间,对患者均进行随访12个月,根据患者影像学资料(X 线、MRI检查结果)测量椎间高度(相对高度,椎间隙前缘与后缘高度平均值)、椎间孔面积(描点法描出椎间孔边界后使用软件直接测量)、节段角度(软件描点绘线测量)判定融合情况,评定治疗效果并统计并发症发生情况。疗效标准:显效为临床症状及体征消失,腰部活动正常,能正常工作和生活;有效为临床症状及体征减轻,腰部活动明显改善,能从事较轻的工作;无效为腰腿痛症状及体征无变化甚至加重,不能坚持工作;将显效、有效视为总有效。

1.4 统计学方法

本研究采用SPSS 13.0 统计软件包进行数据分析,计数资料采用 χ2检验,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,行t检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组的治疗效果比较

A组的总有效率为84.6%,明显低于B组的98.1%,组间差异有统计学意义(χ2=4.623 7,P<0.05)。具体数据见表1。

表1 两组疗效比较[n(%)]

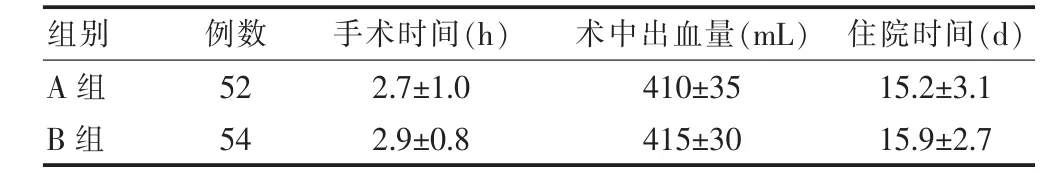

2.2 两组的手术时间、术中出血量以及住院时间比较

两组平均手术时间、术中出血量以及平均住院时间比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具体数据见表2。

2.3 两组椎间高度、椎间孔面积、节段角度比较

术前两组椎间高度、椎间孔面积、节段角度比较,差异均无统计学意义(P>0.05);术后出院前B组的椎间高度、节段角度均明显优于A组,组间差异均有统计学意义(P<0.05);两组患者均获得成功随访,随访12个月后 B组的椎间高度、节段角度均明显优于A组,组间差异均有统计学意义(P<0.05)。具体数据见表3。

表2 两组的手术时间、术中出血量以及住院时间比较(±s)

表2 两组的手术时间、术中出血量以及住院时间比较(±s)

组别 例数 手术时间(h)术中出血量(mL)住院时间(d)A组B组52 54 2.7±1.0 2.9±0.8 410 ±35 415 ±30 15.2±3.1 15.9±2.7

表3 两组椎间高度、椎间孔面积、节段角度比较(±s)

表3 两组椎间高度、椎间孔面积、节段角度比较(±s)

注:与本组术前比较,★P<0.05;与A组比较,▲P<0.05

组别时间 椎间高度(cm)椎间孔面积(cm2)节段角度(°)A组(n=52)B组(n=54)术前术后术后12个月术前术后术后12个月0.22±0.10 0.28 ±0.12★0.27±0.13★0.21±0.10 0.34±0.16★▲0.35±0.15★▲0.16±0.03 0.16±0.05 0.15±0.07 0.15±0.06 0.16±0.04 0.15±0.05-2.70 ±0.57 6.14 ±1.20★6.53 ±1.29★-2.74 ±0.52 8.94 ±1.36★▲8.72 ±1.24★▲

2.4 两组并发症发生情况比较

A组的并发症发生率为3.8%,B组为3.7%,组间差异无统计学意义(χ2=0.222 1,P>0.05)。具体数据见表4。

表4 两组患者的并发症发生情况比较[n(%)]

3 讨论

临床上腰痛患者占外科门诊量的1/3,并且年轻化趋势越来越明显,长期操作电脑和伏案工作是导致椎间盘提前退化的重要原因,如今许多年轻人工作时在电脑前一坐就是几个小时,这样长时间坐着、尤其是坐姿不良时腰椎间盘承受的负荷即压力最大,腰椎间盘突出症易发[3-4]。该疾病严重影响患者的正常生活和工作,应该积极治疗。

近年来随着外科手术设备的提高和手术方法的改进,手术治疗腰椎间盘突出症效果明显提高,手术的目的是开刀直接切除病变椎间盘髓核,解除神经根的刺激或压迫,消除神经、脊髓周围的炎症和水肿,促进神经修复等,手术治疗腰椎间盘突出的方法包括减压术、融合术、后路手术等[5-8]。程波等[9]回顾性分析采用腰椎后外侧融合、椎弓根钉系统内固定手术治疗退行性腰椎狭窄症临床资料,结果显示以上手术方法是一种安全、有效的手术方式,手术时间短,出血量少,骨融合率高,并发症少。赵志明等[10]有研究显示腰椎后路椎体间融合术应用双Cage 结合自体局部附件骨植入、椎弓根内固定治疗下腰椎疾病椎体融合率高,术后1年、术后5年ODI 评价临床疗效好。笔者在本研究中比较以上研究中提到的腰椎后外侧融合术和腰椎后路椎体间融合术两种术式,结果显示后一种术式的治疗总有效率更高,能够明显改善患者的椎体间融合情况,与前一种术式的治疗结果有差异。考虑因腰椎后外侧融合术存在创伤大、椎旁肌肉损伤严重、不能有效恢复椎间隙高度和腰椎生理曲度等劣势,而腰椎后路椎体间融合术可以有效地恢复腰椎的前柱支撑功能和重建腰椎生理曲度,所以更加符合腰椎的生理功能,与腰椎后外侧融合术比较,融合率明显增高,融合强度也显著提高,同时消除了间盘病变所造成的间盘源性疼痛,因此能够取得更好的临床效果[11-12]。综合以上分析,腰椎后路椎体间融合术治疗腰椎间盘突出症能够获得更佳的临床效果且安全性可靠,更有效地改善椎体间融合情况,利于患者的康复。

[1]刘延青.腰间盘突出症诊断和治疗现状[J].疼痛科学,2005,20(2):21-22.

[2]吴志民,叶艳军.中西医结合治疗腰椎间盘突出症89例[J].现代中西医结合杂志,2010,19(8),981.

[3]胡传亮,胡玉华,殷磊,等.老年退变性腰椎间盘病的临床特征和手术治疗[J].中国骨伤,2004,17(4):245.

[4]胥少汀,葛宝丰,徐印坎.实用骨科学[M].北京:人民军医出版社,2005:809-881.

[5]王波,刘海鹰,王会民,等.腰椎间融合结合椎弓根内固定治疗老年重度腰椎管狭窄症的临床体会[J].中华外科杂志,2006,44(16):1125-1126.

[6]孙锋.小切口椎板间开窗髓核切除术治疗腰椎间盘突出症的疗效观察[J].中国当代医药,2012,19(11):37-38.

[7]Das G,Ray S,lshwarari S,et al.Ozone nucleolysis for management of pain and disability in prolapsed lumber intervertebral disc.A prospective cohort study [J].Interv Neuroradiol,2009,15(3):330-334.

[8]曾胜.微创手术治疗腰椎间盘突出症的中远期疗效分析[J].中国医药导报,2012,9(10):71-72.

[9]程波,吴德升,林研.腰椎后外侧融合术治疗退行性腰椎管狭窄症的近期疗效观察[J].同济大学学报:医学版,2011,32(3):55-58.

[10]赵志明,张永刚,王岩,等.腰椎后路椎体间融合术后5年临床疗效观察[J].中国矫形外科杂志,2010,18(5):366-369.

[11]李涛,张永刚.腰椎后路椎体间融合研究进展[J].国际骨科学杂志,2008,29(2):117-119.

[12]赵栋,邱贵兴,仉建国.腰椎融合技术及其临床研究进展[J].中华骨科杂志,2007,27(4):298.