枝江市2012年稻飞虱发生特点及综合治理对策

韩玉江 陈祥敏 王前涛

(枝江市植保站 443200)

2012年又是稻飞虱大发生的一年,为了进一步摸清稻飞虱发生为害特点及规律,为下一步防治稻飞虱害虫探讨最佳防治方案,特总结如下:

1 发生特点

1.1 迁入早

今年灯下见虫为5月6日,比一般年份早15d~20d,比去年早32d,属偏早年份。迁入偏早稻飞虱可多繁殖一代,危害多一代,大大增加主害代虫源基数。

1.2 迁入量大

5月7日全市普查,均见白背飞虱、百蔸虫量平均30头,往年田间零星见虫,百蔸虫量不足5头。

1.3 迁入范围广

5月21日全市普查,全市主产水稻乡镇均见白背飞虱,往年5月份仅在我市西部顾家店、白洋等镇见虫。

1.4 田间虫量上升迅速

5月21日全市普查早稻,平均百蔸虫量为154头,最高为500头。6月25日为1708.9头,最高为23000头,28.2%田块达标。7月11日平均为1471.2头,最高9250头,达标田块上升占37.3%。晚稻8月30日调查,平均百蔸虫量628.8头,最高8600头,百蔸卵量2100粒,达标田块占6.3%。9月10日调查,田间虫量迅猛上升,平均百蔸虫量6992.5头,最高18200头,50%田块达标。9月25日普查,平均百蔸虫量3246.9头,最高12400头,达标田块占56.3%。

1.5 发生面积大,早、中、晚稻全面发生

早、中、晚稻稻飞虱全面发生,经过努力防治共挽回损失1.21万t,折合经济效益3638.52万元。

1.6 田间稻飞虱种群演变明显

5月7日~7月20日田间普查,白背飞虱种群占优势(95%以上),7月20日以后褐飞虱种群占据优势(96%以上)。

2 发生原因

2.1 气候因子是主导因素

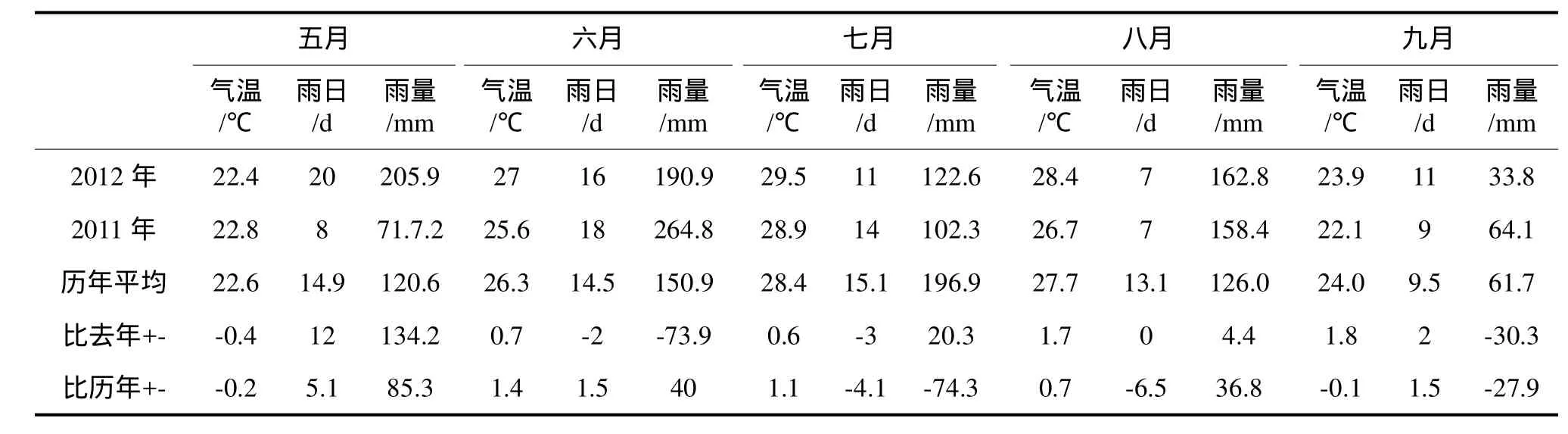

5月份降雨多,雨日20d,比去年、历年平均分别多12d、5.1d,有利于南方稻飞虱迁入产卵繁殖。6月份适温多雨,也有利于稻飞虱迁入。本地虫源和迁入虫源在适宜气候条件下进一步产卵繁殖,主害代基数急剧增加,导致早稻为害加重。7月份高温少雨,抑制了白背飞虱发生,褐飞虱上升为优势种群,褐飞虱短翅成虫量大,致使后期中稻、一季晚、晚稻为害加重(见表1)。

2.2 食料因素

近几年来,杂交水稻大面积推广种植,为稻飞虱提供了丰富的食料和适宜的繁殖环境。杂交稻茎杆粗壮、叶片肥厚,有利于稻飞虱取食和繁殖。

2.3 种植模式复杂

表1 2011年和2012年与历年(1997-2012年)的气候比较

我市水稻种植模式复杂多样化,单季、双季稻混栽,插秧时间跨度大,从4月中旬至7月中旬持续120d左右,插秧方式多样化,有人工、机械插秧、直播、抛秧等方式,极利于稻飞虱的前期积累基数及后期稻飞辗转迁移为害。同时加大了调查难度、强度,更增加了防治难度。

2.4 农村劳动力不足,防治水平差

近10年来,农村青壮年弃农外出打工,留守中老年农民,其接受认知、新技术能力低,造成防治水平差。据7月~8月我站田间普查,使用吡虫啉及其复配制剂以及低含量噻嗪酮及复配剂防治稻飞虱的所占比例较大,且均为留守中老年农户。

3 防治对策

3.1 防控技术策略

稻飞虱实行“治早治小,早防早控”的防控技术策略,实行“压前控后”的原则,并实施四大防控战役:一是早稻第二代稻飞虱防控战役(6月下旬至7月上旬);二是中稻第三代稻飞虱防控战役(7月下旬至8月上旬);三是中、晚稻第四代稻飞虱防控战役(8月下旬至9月上旬);四是晚稻第五代稻飞虱防控战役(9月下旬至10月上旬)。

3.2 科学开展化学防治,大力推动统防统治

目前农村依旧是分散型家庭承包责任制,留守种田者又以中老年人居多,劳动力不足,而且其接受认知新技术能力低,不利于防治。专业化的统防统治合作社在我市逐年发展不断壮大。今年枝江市绿景鑫水稻专业合作社等社会机构在我站支持下,适时防治,药剂高效对路,不仅有效控制了稻飞虱危害,还减少了农药使用量,同时保护了生态环境。大力推动统防统治可更有效、更大范围、更及时地把植保新的防控措施实施到户到田。