沈从文:“行将超越一切”

○李 辉

25年,过得真快,沈从文先生去世竟有这么多年了。

最后一次见到沈从文先生,是在他逝世前的两个星期。那是1988年4月下旬,在前往贵州参加一个笔会之前,我去看望他。

他依旧坐在他的藤椅上,同几年前相比,显得更加苍老。或许因为没有戴假牙的缘故,脸庞也更为消瘦。右手已经完全失去知觉。萎缩无力,搁在靠背上。左手也极少动弹,置放在左腿上。他说话虽然有些含混不清,但思路很清晰。和其他一些我所熟悉的老人一样,谈到往事时,他的记忆好得让人吃惊。有时说到高兴处,说着说着,他便抿嘴想笑,又笑不出来,得憋上好久,才呵呵地笑出声来。那神情,真是一个可爱的老人。

在交谈中,沈夫人张兆和告诉我,沈从文差不多快有一年没有到外面走走了,更别说去公园转转,她劝说过许多次,都不起作用。于是,我们一同做他的工作。最后,他同意在我从贵州回来之后,趁五月北京的春色正浓之际,带他到天坛公园去看看。

眼前的这位老人,直到生命的最后几年才得到公正对待。可惜,1982年中风半身不遂后,他已不再有可能写作,也无法与人长时间交谈了。他所擅长的写信,他60岁左右最喜欢的书法挥洒,也不能如愿进行了。有一次,我带去一本《沈从文小说选》请他签名,他只写下“沈从文”三个字,却不能多写什么了。后来,我喜欢作者专门在我的藏书上题跋,却没有他的,一直引以为憾。面对这样状态的老人,我怎能有奢求呢?

我猜想,最后几年的沈从文,难以交流,想必内心寂寞而焦虑。但是,他毕竟看到了自己的作品重新大量出版,看到研究他并对他予以高度评价的人越来越多,曾经被冷落的他,终于等到了这一时刻的到来。

不少人都认为沈从文甘于寂寞和低调,其实,在我看来,并非如此。曾经看到一篇文章,说沈从文在“文革”结束后出版小说选集时,说自己的作品已经过时了,他认为自己的文学作品没有多少价值,反倒更看重自己的文物研究。这恐怕不是沈从文的真心话。相反,自从创作《边城》之后,他对自己的文学成就一直充满自信。读他的家书,读他过去谈论自己的文章,不难看到,他一直认为自己的文学创作才是最重要的,他的文学成就是无人替代的。

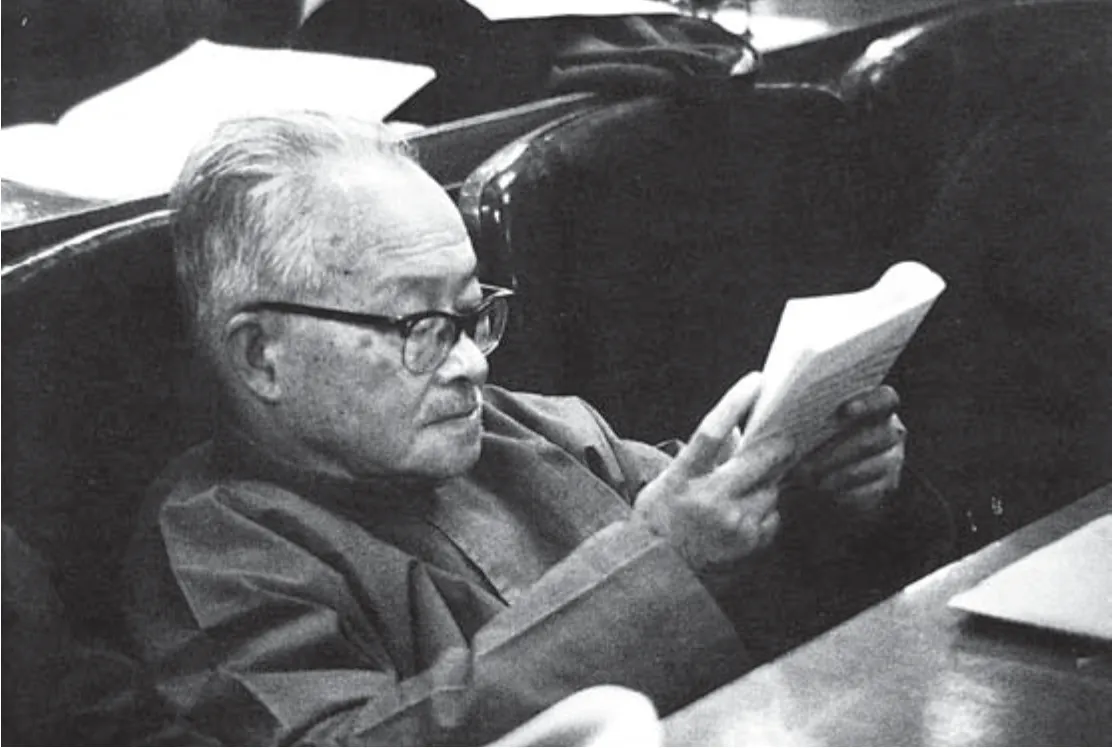

沈从文出席中国文学艺术工作者第四次代表大会 北京 1979张祖道/摄

1934年,在回故乡湘西的路上,沈从文在给张兆和的信里说:“我的工作行将超越一切而上。”

二十多年之后,1956年,尽管时代变迁,沈从文先生已经疏远文坛,不再从事文学写作,但他在又一次回湘西的路上给张兆和的信里还是这样说:

我每晚除看《三里湾》也看看《湘行散记》,觉得《湘行散记》作者究竟还是一个会写文章的作者。这么一只好手笔,听他隐姓埋名,真不是一个办法。但是用什么办法就会让他再来舞动手中一支笔?简直是一种谜,不大好猜。可惜可惜!这正犹如我们对曹子建一样,怀疑“怎么不多写几首好诗”一样,不大明白他当时思想情况,生活情况,更重要还是社会情况。看看曹子建集传,还可以知道当时有许多人望风承旨,把他攻击得不成个样子,他就带着几个老弱残丁,迁来徙去,终于死去。曹雪芹则干脆穷死。都只四十多岁!《湘行散记》作者真是幸运,年逾半百,犹精神健壮,家有一乌金墨玉之宝,遐迩知名(这里犹有人大大道及)!或者文必穷而后工,因不穷而埋没无闻?又或有他故。

这是一个天才的自信。这时的沈从文和曹雪芹一样,也是四十多岁。沈从文创作的黄金时代是在1934年前后,《边城》《湘行散记》《从文自传》,包括《记丁玲》《记胡也频》,都是30年代创作的。后来40年代又创作了《长河》。在长达20年的创作旺盛期,他一直是充满自信的。这一天才的自信,是他精神的支柱,灵魂的色彩,因此,哪怕到了50年代,在家书里他仍然直抒胸怀,把自己和曹雪芹、曹子建进行比较,发出历史的感慨。我相信,这是真诚而令人可信的精神流露。像他这样的作家,不可能在离开文坛之后,真的去贬低文学这一他看得非常神圣的东西,如果那样,就不是沈从文。

沈从文的文学自信是连续的。到了70年代,他在干校时给萧乾写的两封信里也谈到对文学的一种理解。他说在工艺美术研究结束之后他要转而写诗。当时,他已经写了不少诗,认为对旧体诗的有一种新的探索,有些自己的想法,他要打通这个“文白”——文言文和白话文之间的关系,把它打通,然后做自己的探索。他很自信。他说:“我自认为我在十几岁的时候,已经有过这方面的训练,而且可以做的。”不过,我却觉得,他的这些旧体诗,无论主题或词句,远没有他所期待的那样出色,不过是在寂寞冷落的日子里,一种文学的尝试,或者说,一种试图突破和超越却未能如愿以偿的试验。即便如此,这也表明,无论在何种时候,沈从文都不曾放弃文学理想,更不曾心甘情愿地扔掉热情拥抱过的写作,哪怕在埋头古代服饰研究的日子里。

最后一次见到沈从文时,我们谈到最多的是他的老朋友巴金和萧乾。

在此之前,我曾将新出版的《浪迹天涯——萧乾传》寄给他请教。交谈中,他同我谈到这本传记,谈到我在书中对30年代林徽因家中“京派文人”沙龙的描写。他还又一次谈到了他和巴金的交往,他和巴金关于作品中热情与平和的争论(他总是爱谈到巴金,每一次都少不了这个话题)。

当谈到《萧乾传》时,我的脑子里,突然冒出一个念头,劝说他和萧乾和好。

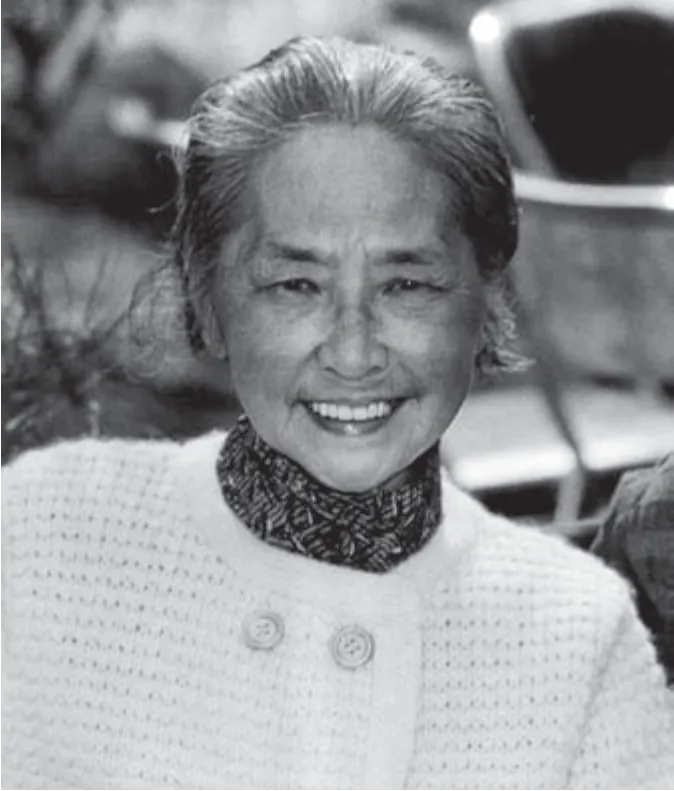

沈从文夫人张兆和在香山 北京 1987张祖道/摄

几年来,同沈从文和萧乾先生我都有较多的来往,很为这两位曾经有过二十多年深厚友谊的朋友,在晚年友谊破裂而遗憾。30年代,他们之间,其师生和朋友之情多么令人羡慕!残缺,毕竟令人惋惜。我曾经分别询问过他们后来关系破裂的原因,他们各持己见。我历来觉得,文人间的恩怨,有时的确是难以判断是非的,每一个人都会有理由认定自己正确。我无意搅进任何一件文人纠纷之中,特别是我这样的年轻人,更没有资格来评说、化解像他们这样的老人之间的矛盾。可是,面对两位我所熟悉和尊敬的老人,我从内心多么希望他们能够在晚年抛弃前嫌,重归于好。真能如此,该是极好的事情。

我终于提出了这个问题。我对他说,你们年纪都这么大了,何必还斤斤计较一些往事,何必都要任性呢?过去关系那么好,现在连见都不见,多么遗憾!

他没有吭声,但也没有不让我说下去。我接着说:“你们也老了,和好不行吗?要是他来看你,你赶不赶他走?”我并没有同萧乾先生商量过,但我想他是会同意我这么说的。

他没有立即回答,稍稍思忖了片刻,说:“他来看我,我赶他干什么?”

我当即与他商定,也是等我回北京后,陪萧乾先生来看他。现在回想起来,当时他那种表情和语调,真是可爱极了。

离开他家,我马上打电话告诉了萧乾先生。他并没有责怪我的多管闲事和自作主张,而是答应了我的建议。我为他们即将相见于春天而高兴。那该是多么有意思的瞬间!我想到应该把这个消息告诉他们共同的好朋友巴金先生,我知道他曾关心过他们的关系,也为他们闹矛盾而遗憾。在出差之前,我给巴老写了信。

在贵州的十多天旅行中,我心中挂念着我所答应沈从文的两件事,盼望着早点儿实现我的承诺。然而,万万没有想到,就在我乘坐飞机返回北京的那一天,他永远地离我们远去了。

萧乾先生也为未能在沈从文去世之前见上一面而懊丧。他颇为遗憾地将自己心情写信告诉巴金。巴老回信时说:

得到三姐电报知道从文逝世很难过,他的死使我想起好多事情,可以说我的生活的一部分也给埋葬了。你在信中提起李辉帮忙消除你和从文间的误会,李辉也来信讲到这件事情。详情我不清楚,但总是好事,不知你到从文家去过没有。要是来不及了,那多遗憾!但即使是这样,也不要紧,从文已经知道,而且表了态,这说明你们已经和解了。

张兆和先生在给我的信中,也对他们实际上已经和好而感到安慰:

你在从文逝世之前,确实如巴金所说,做了件好事,可惜从文去得太快,计划未能实现。不管怎样,这个结总算解开了。这个来自湘西的山里人倔得很,但一向宽厚待人,在离开这个世界之前,我相信,他谅解并且原谅一切,他是带着微笑离开这个世界的。

张兆和还这样说到沈从文留给家人的最后一瞥:“火化前他像熟睡一般,非常平静,看样子他明白自己一生在大风大浪中已尽了自己的责任,清清白白,无愧于心。”

沈从文去世25年,萧乾去世也有13年。两位曾经关系密切的前辈,如今在天堂,我想可以摒弃前嫌,相对一笑了。文化前辈之间,如同我们芸芸众生一生,难免都有纠葛、误会,往往可能是彼此之间的某一偶然因素,就导致分歧甚至决裂,后人其实不必做过分的政治解读、人性解读。我们自身,乃至身边诸多人际往来,许多事情不是同样在发生吗?面对前辈,我还是倾向于把关注点放在他们的文学努力和成就上。

沈从文自己说得好:“我的工作行将超越一切而上!”每年诺贝尔文学奖颁奖之际,人们总是会热衷于谈论沈从文的失之交臂的遗憾。

又有什么遗憾呢?历史已证明并将继续证明他的这句话:“我的工作行将超越一切而上。”

25年过去,离我们远去的沈从文,一直与文学同在,他仍在“超越一切而上”!