移动学习的典型范式

文/余胜泉

移动性已成为这个世界越来越突出的特点。手机、掌上电脑和平板电脑等手持式移动设备可以让我们在任何时间或地点获取、处理和发送信息,使交流无处不在、信息无处不在,也为我们依托移动智能终端设备和无线网络开展教育活动、传递教育信息,实现人类终身学习提供了可能。如何利用移动网络与设备更好地开展教育、教学交互活动便成为本世纪国内外教育界研究的前沿和探讨的热点。移动学习(Mobile Learning)概念就是在这种大背景下兴起的。

移动技术的发展与渗透推动了教学系统中各要素的作用及其相互作用关系的转变,也推动了教育思想观念的转变,技术在教育中的不同定位,衍生出不同形态的移动学习范式,从知识传递、知识建构到情境认知。

这一点可以从不同的移动学习定义看出:

有学者认为移动学习是指学习者在自己需要学习的任何时间、任何地点通过无线与移动设备如手机、具有无线通信模块的终端和无线通信网络获取学习资源,与他人进行交流的学习;

也有人认为移动学习是利用移动智能设备进行探究与协作,实现问题解决的过程。

此外,还有一些专家认为,移动学习是高度情境化(Highly Situated)、个性化的,是一种跨情境边界的连续学习。

上述关于移动学习的定义与内涵,实际反应了从不同技术视角的观察,对移动技术应用有不同的定位,体现出不同的移动学习范式。

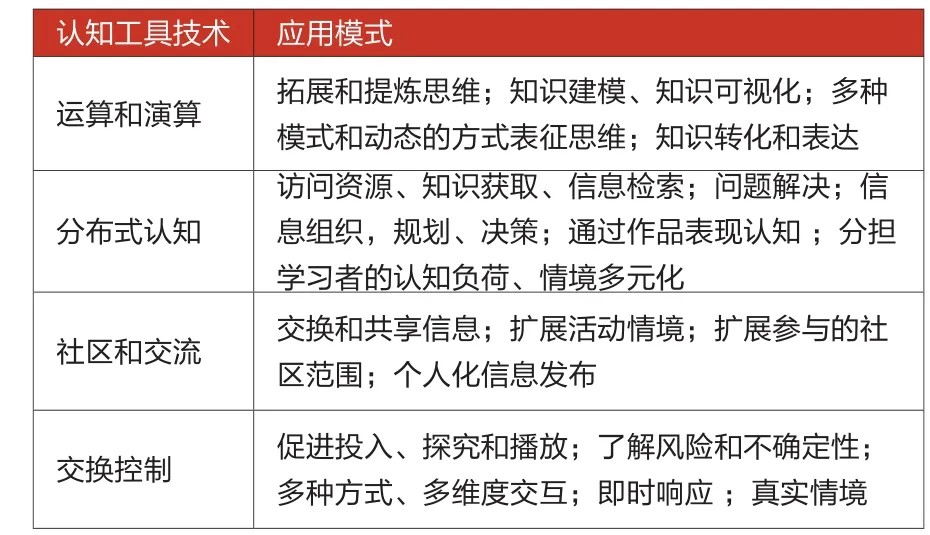

表1 以知识传递为中心的移动技术运用

作为媒体促进知识传递

在移动学习兴起的阶段,人们通常想到利用移动设备的便携性、移动性和无处不在的通信能力,将原来在电脑上运行的课件迁移到手持式设备中,因此这一阶段移动学习主要考虑的是内容设计、内容传递和无线交互,仍是以知识为中心,基本上是E-learning早期发展的模仿。

将移动技术作为媒体基本上是基于行为主义教学观点的,核心是利用移动设备来呈现学习材料,使学习者作答,并提供适当的反馈。在这种范式中,促进学习的最好方法是强化某一特定刺激与反应的关系。典型的基于行为主义的移动学习模式有:课堂即时信息反馈系统、基于短消息的移动学习服务、“播客”(Podcasting)服务、WAP学习等。

移动设备作为学习活动本身的一部分,可以有效吸引学习者的注意力,由于学习者对环境的不同部分是有选择地注意,因而问题呈现的方式与知觉特征就显得非常重要,移动设备能够有效地突出材料的特征,帮助学习者进行精细加工,安排广泛的、在实际情境中可变的练习,为学习者提供应用概念的各种情境。因此,移动技术经过精心设计后,能够有效地促进学习认知效果。

为了更好地利用移动技术来促进学生认知,开发新形式、适应移动设备的学习材料就显得尤为重要。知识生产者需要根据移动学习的特点,将整个学习内容分解成各个部分,并将学习材料设计成为学习对象(Learning Object);使学习对象可以很好地支持小规模的学习;学习对象可以重复使用、自由组合。设计学习对象时,要注意:(1)将信息进行分解,以防止信息量超负荷;(2)利用先行组织者来促进局部细节信息的加工处理;(3)双重编码:要利用视觉和听觉的双通道,用图形、动画、视频配合文字内容来呈现知识内容;(4)利用概念图和信息图来传递信息。

表2 以知识建构为中心的移动技术运用

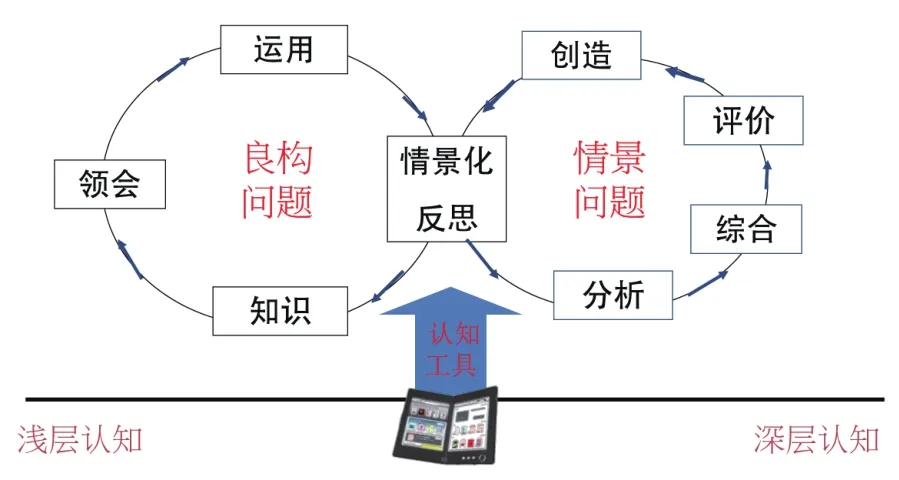

图1 移动技术作为认知工具,促进深度学习

作为认知工具促进知识建构

当第一波移动学习实践展开以后,人们慢慢认识到只通过无线技术发布学习内容,仅是将现有书本转化为移动学习内容,还远远不能发挥移动技术的优势。移动技术与计算机+互联网络的技术路线相比,虽然有移动、便携的特点,但手持式设备的计算能力、存储能力、无线网络传递内容的速率都有相当大的限制,原有e-Learning模式的复制并不能最大限度发挥移动技术的优势,没有体现出移动学习的本质特点。

西方教学思想强调以学习者为中心,如何发挥移动技术“便携、廉价、通信、交互”的本质属性,营造学习者体验探究、社会交流和互动的学习环境与学习活动,促进以学习者为中心的知识建构,也就自然成为人们研究和关注的热点。

移动设备给我们提供了独特的机遇,让学习者进入真实的情境,使得具体情境下的信息传递成为可能;同时移动设备的计算与信息管理功能,可以作为认知工具来支持、指引和扩充学习者思维过程或心智模式,促进知识内化与问题解决。所以在移动学习中如何利用移动技术促进学习和知识构建是十分重要的。

基于建构理念的移动学习核心就是要发挥移动技术促进认知、情境化、自主学习、协作学习等认知深化的工具,促进高层次思维品质的形成。在教学过程中,需要设置一系列综合性的情境问题激发学生进行深层次的认知加工,对学生进行较高难度或者较为综合的思维训练。

在此过程中,移动终端技术恰恰可以发挥其他方式无法实现的优势,为学生提供认知加工的工具、丰富的学习资源、不同层次的个性化学习情境,激发其广泛的认知投入和深层次的认知加工。主要发挥的作用有:

促进学科学习。利用技术所提供的针对学科特点的专用功能,可以有效促进学科知识的学习,如物理、化学仿真实验以及生物微世界仿真、单词记忆与词典功能、练习测试功能和形数转换(图形计算)功能等。比如Chemist应用APP,在软件中虚拟了一个化学实验室,内置了很多实验仪器,基于化学的算法,仿真化学反应实验,可以进行化学探究学习。

解决问题。利用技术营造真实的学习情境,让学生探究思考,找出问题,并针对问题,借助移动技术工具,尝试创造性实践与问题解决,培养学生信息加工处理、问题解决和表达交流能力。利用技术进行探索和发现,有利于学习者理解和思考现实世界,促进抽象知识与现实世界的联系,发展创新和实践能力。

探索和发现。利用技术的多媒体仿真功能,结合学科教学的要点,模拟真实的自然现象,建立虚拟学习环境,并提供人机交互和参数控制,学习者通过与虚拟学习环境互动,了解日常生活中不易接触到的自然与科学现象,培养学生积极参与、不断探索精神和科学的研究方法。

小组协作。使用者可以将电脑用于学习社区中的小组协作,组织协商活动,支持意义的社会性建构,能够促进项目计划的制定和信息的分享,有利于取得好的小组协作效果,培养合作学习精神。

设计与分析。革新学习者作为接受者的角色,使学习者成为生产者、创造者和发送者。可以更好地组织观点,体验过程,用来更好地理解信息和解释信息,通过表征学习者的所知,技术为学习者提供深入理解内容的学习手段,从而促进更丰富的理解。

知识表征。技术可以变化知识表征形式、表达不同思考观点,有利于表征观念的深层复杂性,拓展看问题的视角,为同一观念提供多种理解视角,技术可用于对知识进行加工和变换,延伸学习者思维的深度和广度,促进学习者思维模式的发展,从而培养深层次的批判性思维能力。

学习反思。有助于学习者反思所知及其过程、建构知识和促进高阶思维。有利于学习者认知技能的培育、发展和习得。

质性评估。结合新课程的发展性评估理念,建立电子档案袋,记录学习者成长轨迹与代表作品,促进学习者的反思和成就感的获得,实现促进学习者全面发展的发展性评估。

图2 泛在学习的核心特征

作为信息生态促进情境认知

移动设备的情境感知(Context Sensitivity)能力将越来越强大,它将集成更多的传感器、探测器、采集器,通过这些电子化的微型感知设备,捕获用户、设备、场所、问题、应对策略方法等真实世界的信息,并将人们所处生活环境中各种人类感官不能直接感受到的信息,采集到移动设备中,进入到数字化的虚拟世界,经过计算、处理,变成人类学习、决策的参考,在一定程度上连通虚拟世界和现实世界,通过虚拟世界的知识学习来增强人对现实的理解和驾驭能力。

无处不在的通信网络将无处不在的通信设备,通过云计算会聚,产生巨大的社会计算能力,使得每一个设备都拥有以前不可想象的智能。我们生存的环境,已经不再是单纯的物理环境,而是被技术所改造的环境,越来越多地成为一个智能空间,技术可以按照需要进行主动响应,网络以及计算的发展,使得生存环境越来越具有生态化的特点,越来越具有生态化的融入特征。人们无意识地使用技术,人的空间、信息的空间和物的空间交织在一起,技术正消失在我们的生活中,却又在生活中无处不在。

随着普适计算技术的应用和发展,计算技术的形态越来越以生活中的物品形态出现,技术将融入到学习和生活的各种空间中,在教育教学过程中信息技术将不再是一个鹤立鸡群的孤立存在,而是像黑板和粉笔一样融入日常教学中,形成一个良好的信息生态。

当技术无处不在的时候,学习也就无处不在。这是泛在学习最初的来由,泛在学习是时时,处处,人人,无处不在的学习。最好的技术是消失在我们生活中的技术,同样最好的学习是消失在生活中的学习,跟生活融为一体的学习,但是泛在学习除了具有泛在性的特点以外,还有连续性、泛在性、社会性、情境性、连接性、适应性等更为重要的特征。

智能终端、泛在网络、云计算等技术的融合发展,将对学习产生重大影响,我们正朝着一个情境感知智能学习空间SLS(Smart Learning Space)的生态环境迈进,学校、图书馆、教室、会议室、博物馆,乃至于流通的商品,都有唯一的智能标签,都能主动发射自身的知识和信息,通过情境感知的移动设备,学习者可以轻松地感知并获取学习对象的详细信息和学习内容,进入到一个新的、虚拟与现实交织的学习空间,使得学习者产生一种身临其境、全心投入和沉浸其中的感觉。每一个学习者通过智能终端沉浸到现实世界和数字世界交织的信息生态环境之中,并透过无所不在的智能网络,利用对话、实践社区、协作学习、社交过程的内化、参与共同活动来实现于社会学习。从这个意义上来理解,泛在学习就是在无所不在的学习情境空间中,在自然的生活场景中,学习者透过情境感知设备与情境相关群体或智能知识主体以自然的方式交互,共享和构建个体认知网络和社会认知网络的过程,其基本特征是:

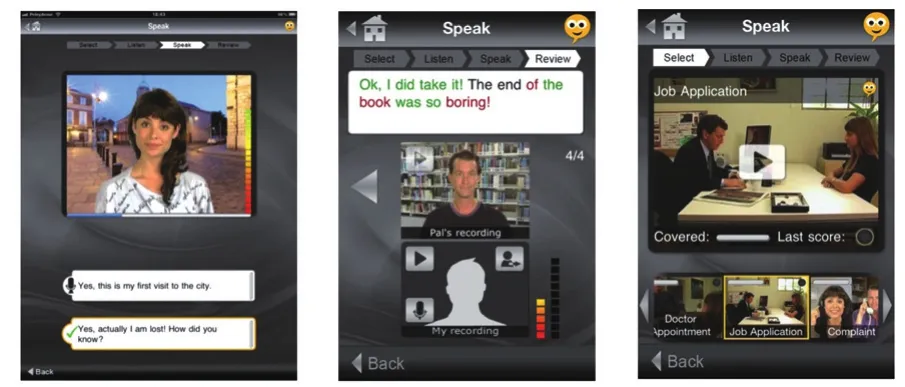

图3 SpeakingPal 英语家教

图4 Layar Player:用手机对着建筑物拍照,建筑物及周边信息就会显示出来,实现真实情境的学习

连续性:泛在学习是嵌入性的学习(Embed Learning),学习融合于工作、学习、生活和网络之中,成为一体,学习无处、无时不在,我们已无法觉察到学习的存在。是一种能够将正式学习与非正式学习相联结、个人学习与社群学习相融合、课堂学习与网络学习优势互补的融合学习形态。泛在学习是正式学习和非正式学习的连续统一体,是跨情境边界的,既具有正式学习的特征,能够很好支持学校的学历教育和参加工作后的继续教育;又具有非正式的特性,是在工作、生活或社交等非正式学习时间和地点联接或内化知识的学习形式。泛在学习是基于学习者自身的需求的,使人们能获得很多能立即应用到实践当中去的知识和技能,它是因时、因地、随需而发生的,是一种自我导向的过程,是一个适量学习(just in enough)的过程,在学习者最需要的时候为他们提供知识信息,而不论他们处在什么样的场所。

社会性:学习是学习者基于一定的社会文化情境,在与学习环境的互动中自我建构意义、共享和参与社会认知网络的过程,学习的本质是个体参与实践,与他人、环境等相互作用的过程;是与群体之间的合作与互动的过程;是形成参与实践活动的能力、提高社会化水平的过程。学习不仅是在个体大脑中发生的,学习者个体与学习内容互动的同时,社会、社区和其他学习者对学习有重大作用。移动技术作为媒体和认知工具是针对个体来优化认知过程,但移动技术无处不在、相互连通形成信息生态后,能促进人与人之间关系的变化,优化群体关系,提升群体互动的深度与广度。学习是个体参与实践共同体的过程,学习是与群体相互合作与互动的过程,个体参与实践活动、与环境相互作用是学习得以发生的根本机制,社会性成为学习的一种内在和本质属性,构建社会认知网络不止是一种辅助学习的手段或工具,而成为学习的重要目的之一。

情境性:情境是整个学习中的重要而有意义的组成部分,学习受到具体的情境特征的影响,情境不同,所产生的学习也不同。只有当学习被镶嵌在运用该知识的情境中时,有意义学习才有可能发生。高级的学习要获得将知识进行情境化应用的能力,同时能够理解和辨识不同情境的知识表现,也就是能够根据知识所处背景信息联系上下文辨识问题本质并灵活解决问题。与建构主义对学习者个体知识建构的强调不同,泛在学习将关注的焦点由学习者本身转至整个学习情境,认为学习者所处的情境网络以及其中的学习活动,是协助并支持学习者达成学习目标的关键所在。因此要通过移动技术以自然的方式模拟真实与逼真的情境与活动,以反应知识在真实生活中的应用方式,为理解和经验的互动创造机会;泛在学习深置于智能学习空间的情境网络之中,学习空间中的知识都是通过问题情境为核心来组织的。知识的获得主要受到学习的交互活动、情境和文化的影响,通过深度的情境交互和体验提高学习者的学习效果。

适应性:学习将是我需要什么,就能获得什么,而且是以最合适的组织方式、表现方式、服务方式来获得,是一种按需学习(just in case)。学习者可以在任何地方、任何时间、得到他们所需要的学习内容与学习服务,而且是以最合适的方式呈现出来的。这些信息的获取是基于学习者自身的需求的,因此学习是一种自我导向的过程,是一个适量学习(just in enough)的过程。泛在学习面向社会的全体公民,每个学习者的生活背景、知识技能、兴趣偏好、认知风格等都各不相同,智能学习环境能依据学习者的学习记录信息准确分析出学习者的个性化学习模型,然后根据这些模型适应性的推送学习内容及服务,能够向不同的学习者提供个性化的学习服务。

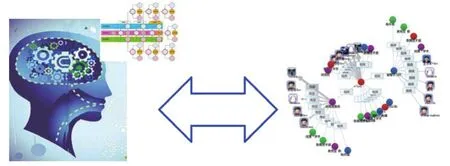

连接性:学习是共享和构建个体认知网络和社会认知网络的过程。个人的知识组成了内部的认知网络,学习空间中的情境问题与其他学习者构成社会认知网络,学习者在情境交互过程中,完善和改进自己个人认知网络,同时也构成社会认知网络的一部分,分享和构建了社会认知网络。通过联通实践共同体网络,学习者能共享专业主题中的人际智慧网络,通过将自己的认知分布于智能信息设备与社会网络中,提升自己理解与驾驭世界的认知,能够快速提升学习者能力。

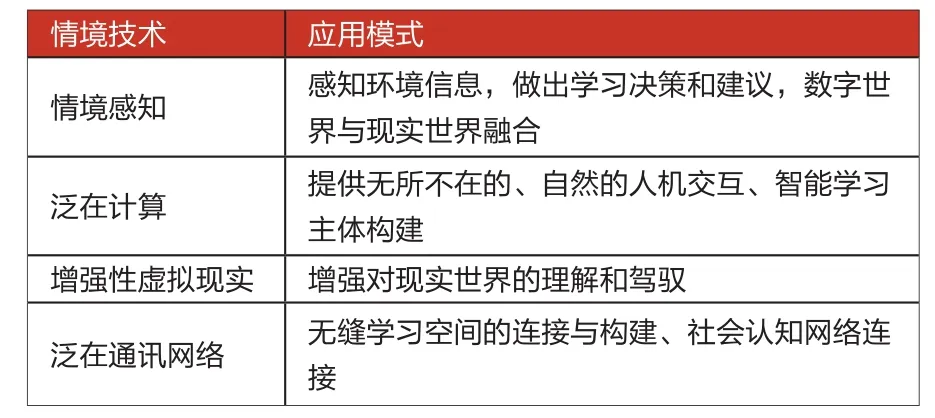

泛在学习核心的特点就是泛在性和情境感知(Context Sensitivity),泛在指的是表面上学习无形,它们交织在日常生活中,无所不在,人们很难察觉出它们的存在;情境感知意味着能够从学习者的周围收集环境信息以及工具设备信息,并为学习者提供与情境相关的学习活动和内容。泛在学习是跨越各种情境或地点发生的学习,是在不同学习情境中学习体验的连续。“情境”包括几个层面:用户的需求与个性特征情境、技术使用的现实情境和应用技术创设的学习交互情境,“用户需求感知”、“技术应用的环境信息”和“学习设计”成为支撑泛在学习的核心要素,支持学习的移动技术应该能够感知和适应这些要素信息,其主要应用特点如表3所示:

图5 感知学习者需求情境,适应性呈现学习内容

图6 学习的连接性

表3 以情境感知为中心的移动技术运用

移动学习的深层发展越来越鲜明地体现了泛在学习的情境认知的特点:一是智能技术与学习者融为一体后,越来越多的用户个性与需求信息可被感知,学习越来越体现个性化和适应性的特征;二是移动技术向可用性、联结性、嵌入性、情境感知等方向深入发展,形成无缝的信息生态,保证各种以技术为媒介的交互能够联结和贯通,拥有了最优的人与技术的共生关系;三是学习活动设计应向持续性、群体性和个性化发展,保证学习者在不同学习情境中学习体验的连续性,促进学习者的深层认知和综合能力的持续发展,这既是移动学习的终极目标,更是移动学习发展的核心价值所在。