中国经济发展与社会发展结构分析

——基于中国287个地级以上市的实证研究

张传平, 赵亚楠, 曹 肖, 张 静, 余 磊, 曹斌斌

(中国石油大学 经济管理学院,山东 青岛 266580)

中国经济发展与社会发展结构分析

——基于中国287个地级以上市的实证研究

张传平, 赵亚楠, 曹 肖, 张 静, 余 磊, 曹斌斌

(中国石油大学 经济管理学院,山东 青岛 266580)

基于2010年中国287个地级以上市的经济社会统计数据建立结构方程模型,揭示中国经济社会发展结构可由7个主要方程来反映。依对中国经济社会发展结构影响力大小,经济效益、产业结构、社会结构是原因度最大的三个因子。经济效益(由财政收入与社会劳动生产率量度)因子对中国经济社会发展结构的影响,解释了政府投资是过去推动中国经济社会发展的主要动力;效率低下的第一产业是中国社会结构(第三产业就业比例、非农业人口就业比例、医疗占财政支出比例)提升的最大制约;社会结构关系社会稳定与人口素质提高。

经济发展;社会发展;因子;结构方程模型

改革开放30年余,中国经济、社会发展取得了巨大进步。据国际货币基金组织统计,2010年中国GDP为58 783亿美元,超出日本4 194亿美元,跃升为全球第二大经济体。在健康、教育和收入三个方面编制人类发展指数(HDI)评价各国发展状况的联合国2010年《人类发展报告》中,中国的HDI在全球169个受调查国家和地区中排名89位(比5年前提升了8位),属于中等发展组国家[1];该报告指出,在过去40年间,中国的人均收入以惊人的速度增长了21倍,使亿万人脱离了贫穷,创造了“发展的奇迹”。

但是,随着中国经济社会发展,传统发展方式的弊端日益显露。博鳌亚洲论坛研究院首次发布的《亚洲竞争力2011年度报告》显示,中国社会发展已经严重滞后于经济发展。在参与评估的35个经济体中,中国在亚洲经济体竞争力排行第11位,而社会发展水平则排名第31位[2],远远落后于经济发展。

中国经济的持续发展,使得物质财富不断增加,然而,财富是否契合中国和谐社会发展,经济发展成果是否为社会所共享,经济发展方式和趋势是否符合和谐社会发展的要求,对此,仁者见仁,智者见智。但不争的事实是必须处理好经济发展与社会发展之间的关系,厘清它们之间的相互作用,才能使经济发展更好地服务社会发展。基于中国经济社会发展面临的问题,《国民经济和社会发展十二五规划纲要》指出,在接下来的5年内,要推动经济社会协调发展,着力保障和改善民生,经济发展方式转变要取得实质性进展[3]。

本文基于287个地级以上市的统计资料,建立中国经济社会发展的“结构方程模型”,求取经济与社会发展内在结构间的关系方程,明确经济与社会发展内部结构间存在的相互联系、相互影响、相互依赖与相互制约。基于制约社会发展的关键内部结构因素,提出促进未来中国经济社会发展的建议。

一、文献综述

(一)经济发展相关概念

对经济发展的概念性界定,国内外学者从不同的角度给予了阐述。Bahar认为经济发展就是通过加工生产资源,来达到个人社会收入大量增长(潜在)的目的[4]。Amartyasen把经济发展看作是国家能力增加和责任的提升(该观点更侧重于经济发展的社会责任和义务)。Jerald M. Meier提出经济发展就是一个国家收入不断增长的长期过程。Oliver E. Williamson补充说明这个过程还是制度和革新为市场经济运行和工业快速发展提供所需背景的过程。不论是出于增加收入,抑或增加能力和提升责任,或者其他目的,经济发展不仅意味着产出的增加,还意味着随着产出增加而出现的投入与产出在结构上的变化及一般经济条件的变化,随着结构变化和调整,进一步推动收入增加,促进财富积累。鉴于此,熊彼特(J.A.Schumpeter)在其经济发展理论中认为,经济发展是一个动态的过程,可以定义为执行新的组合。国内学者车维汉认为,经济发展是指经济的总量和人均产出增长以及由此带来的产出与收入结构、生活质量、环境与生态变化、社会政治体制、文化法律、观念和习俗的变革[5]。

综上所述可以看到,经济发展是一个既包含数量又包含质量、既表征静态结果又体现动态过程的多维综合概念。经济发展是一个包括经济增长、缩小不平等和根除贫困,包括社会结构、国家制度和收入分配等主要变化的多元过程。

(二)社会发展相关概念

国内外学者对于社会发展的基本概念/内涵界定也有不同的表述。Jacobi在其社会发展理论中指出,社会发展的原理和功能不仅是寻求更高的生活标准,而且是为了更好的生活方式,社会发展是为了服务我们的生活。Mack Graham和Guy Hopkins将社会发展指数分为三部分:第一部分包括生活条件,比如社会安全和健康。第二部分主要是文化和信息方面,包括正规教育和识字率。第三部分关注一些社会现象(比如合作关系和失业率等)。Mousaaei认为评价社会发展应该包括卫生保健、医疗、住房、教育、就业、人口增长、收入分配和社会安全等部分。Nanacy认为社会发展应遵循社会规则,包括从经济增长中获得健康环境和均等份额。Estes从学科属性和研究对象出发,认为社会发展是一个跨学科的领域,其寻求财政和社会福利,这些目标仅可以通过人与人之间最大限度的合作才能够实现。之前的Johnston提出社会发展就是公民社会的增强(组织能力和多样性的增加,社会团体相互作用等);Stiglitz把社会发展看作是社会和平解决冲突的能力,以防发生利益冲突。对于社会发展涵义的广义理解,国内学者韩明漠归纳出它的三个层次:第一种社会发展涵义主要指人们的健康、卫生特别是社会福利的增长。第二种涵义是指经济以外的其他社会生活发展,如教育、科学、文化的发展。第三种见解是从社会整体进行考虑的,指的是包括经济发展在内的整个社会的发展[6]。

综上所述也可看出,社会发展既包括社会发展与自然关系的一面(健康环境),也寓示经济发展与社会发展的关系,规定着经济发展的目的,社会发展直接体现在社会成员分享经济发展成果、社会成员以及社会成员间关系的全面发展等方面。社会发展是从社会进步的视域来描述国家行为体的发展,具有规划、战略等方面的涵义。

(三)经济发展与社会发展关系

国外学者对经济发展和社会发展之间关系的研究极其重视,对两者之间关系的研究主要有:(1)经济发展和社会发展之间的关系是相互作用的:大多数经济学家持此观点,Hagen在其著作中说“经济发展提高了财政福利”。Mazmadar认为经济增长和发展的滴流效应(Trickle Down Effects)自上而下地发生,从而实现社会发展[7-8]。Jabbarei更强调经济发展和社会发展有着相互关系。他认为一个国家的居民如果拥有高社会福利,其人均产出也比较高;过分强调基本需求,短期内会拖累经济发展[9]。但也有部分学者直接强调经济增长带来了负面的环境和社会效应。(2)社会发展决定经济增长,典型代表有Hicks,他认为社会发展是第一要务,至少说,人力资源应该是经济发展加速的先决条件。

与国外相比,国内有关经济发展与社会发展的研究起步比较晚,近些年来,中国经济发展与社会发展的不同步问题日益显现,国内学者也开始了对经济发展和社会发展关系的研究,尤其是关于中国经济社会协调发展的研究。王思斌发现,随着新的发展观的出现和日盛,强调经济发展与社会发展的统一已是毋庸置疑。许多经济学家已不单关注经济过程本身,而且关注经济过程、经济效果的社会影响[10]。朱华构建了中国经济社会协调发展的评价指标体系[11],并从横向和纵向两个维度对中国经济社会发展的协调度进行了实际测度,为测度中国经济与社会发展的协调度提供了有效的测度工具。中国社会科学院社会发展与社会指标课题组用综合评分法对中国各地的社会发展水平进行科学评估,得出各地区的可比得分并进行排序比较,认为社会发展与经济发展是高度相关的,并且用回归方程测量两者的协调度[12]。

国外学者关于经济发展与社会发展关系的研究中,大多聚焦于定性分析的层面,定量分析的研究比较少;同时在仅有的定量分析中,大多数学者都采用经济发展或者社会发展中的一个方面(比如福利、经济增长和收入分配等)来研究,忽视了经济发展和社会发展其实覆盖了很多方面的内容,只采用某一方面来进行定量分析,分析的结果是不能全面而准确地阐述经济社会发展关系的各个方面的,因此得出的结论具有很大的局限性和片面性。国内对于经济发展与社会发展之间关系的定量研究甚少,更多的研究是定性分析,同时定性分析也浮于社会现象表层,缺乏对经济社会发展内部之间关系的探讨。

(四)经济发展与社会发展关系的考量

Mervyn A King假设社会发展依赖于经济增长速度,并且在此基础上建立了一个简单的回归模型,分析结果显示它们之间存在着正的相关关系,但是相关系数相当的小;同时他发现经济和社会绩效之间的关系在低国民收入水平上非常显著;另外,社会得分和人均GNP之间有很强的正相关关系[13]。对经济结构和经济增长的考量,Michael Peneder基于28个OECD国家的数据,经过分析,结果证明产业结构是20世纪90年代OECD国家宏观经济发展和增长的一个显著的决定性因素[14]。Dwight H. Perkins研究中国问题时,指出至少在总需求方面,中国有着与众不同的经济结构,其对中国造成了一些特别的挑战[15]。

在经济结构和社会结构研究上,Mark Granovetter也认为社会结构,特别是以社会网络的形式,影响着经济产出[16-17]。经济增长的一些直接社会效应可能会影响到未来增长的速度和结构,而此又通过各种渠道反馈到它们。Francois Bourguignon认为经济发展对社会结构的影响比较复杂,远不是近几年的文献中所提到的简化的回归模型。它们之间的关系可能是非线性的(比如,库兹涅茨收入不均衡理论),依赖于一些国家特征,包括政策和体系变量[18]。对于经济增长和生活质量之间的关系,Mar-Neef提出“门槛假说”(Threshold Hypothesis),即在每个国家,经济增长都会带来生活质量的提高,直到一个“门槛点”,该点之后经济增长会导致生活质量的下降。换句话说,即对于每一个社会,在某一个时期,随着经济增长,生活质量会随之提高,但是当到了一个点——门槛点,超过这个门槛点,如果经济持续增长,生活质量可能会下降[19]。

本文不拘泥于经济发展和社会发展之间关系的争执,旨在分析经济发展的内部结构和社会发展的内部结构之间的影响效应,对它们各自的内部结构,选取相应的测量指标,采用结构方程模型(SEM, structural equation model),建立经济发展与社会发展间的结构关系模型,求出经济发展与社会发展间的结构关系方程,提出中国经济社会协调发展的建议。

二、中国经济发展与社会发展关系结构

(一)经济发展与社会发展表征指标选取

在研究经济发展和社会发展关系之前,必须确定用什么指标来测度经济发展和社会发展,当然,在不同国家和社会及其不同的发展阶段、不同的发展状态,用于测度其发展的指标也不一样。不少人是从Juster 提出的幸福指数①开始了解社会指标的,有一点是共同的:“不同的指标很难客观地结合起来,形成一个指数”。Raymond Bauer是最早对社会指标、社会报告、社会系数方面研究做出贡献的学者,其在《Social Indicators》中提出了一个综合性的框架,选择了健康、教育、运输、住房、劳动、城市发展和其他公共部门发展等指标用以进行社会发展分析②。同时在国际范围内,不同的国家、国际组织或机构,根据自身研究主体和对象的不同,所界定的经济发展和社会发展指标体系不尽相同,但是他们在指标体系设置时,尤其在社会发展指标中都会提到福利、生活质量、教育和就业等③④[20]。如欧洲议会将社会发展指标分为以下几个方面:卫生健康和民主、自然资源和收入分布、公民权利和参与度、就业和教育、文化、住房、福利、犯罪等。

一个被大多数人接受,并且也被联合国和世界银行等国际性组织所采纳的,具有广泛代表性的衡量社会发展的指标是人类发展指数,其是巴基斯坦经济学家Mahbub ul Haq在1990年提出的,旨在将经济学家关注的焦点从国民收入核算转向人类实际幸福感[21]。人类发展指数包括三方面的内容,分别为寿命、识字率和生活水平(个人GDP或购买力平价)。但是自其被提出以来,受到很多的质疑,因为在其中,教育和收入的比重过大,而忽略了生态环境和道德⑤,但它仍是应用最广泛的指数之一。

本文在经济发展和社会发展指标的选取中基于以下原则:指标必须合法且具有可靠性、代表性、及时性,指标要容易解读、具有分析的作用、反映随着时间而发生的变化,同时指标的选择必须具有政策关联性。也就是说,经济发展指标必须反映“产业演进、产出增长、效率表征”,社会发展指标则应恪守“经济发展惠及社会发展,社会发展支撑经济发展”原则。

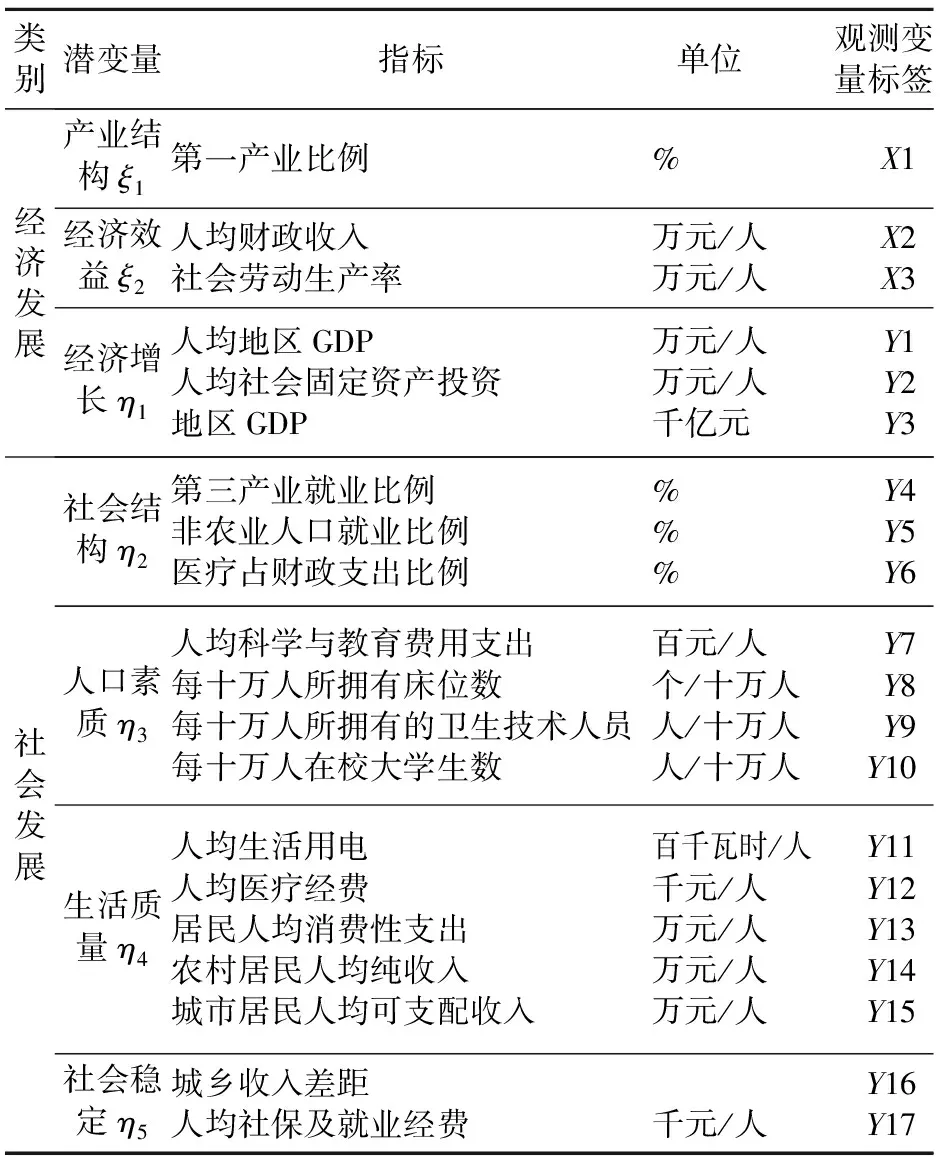

综合文献,基于中国的实际国情及相关统计数据,本文选择的经济发展和社会发展测度指标体系如表1所示。

表1 经济发展和社会发展指标体系

注:城乡差距以农村居民人均纯收入为1。

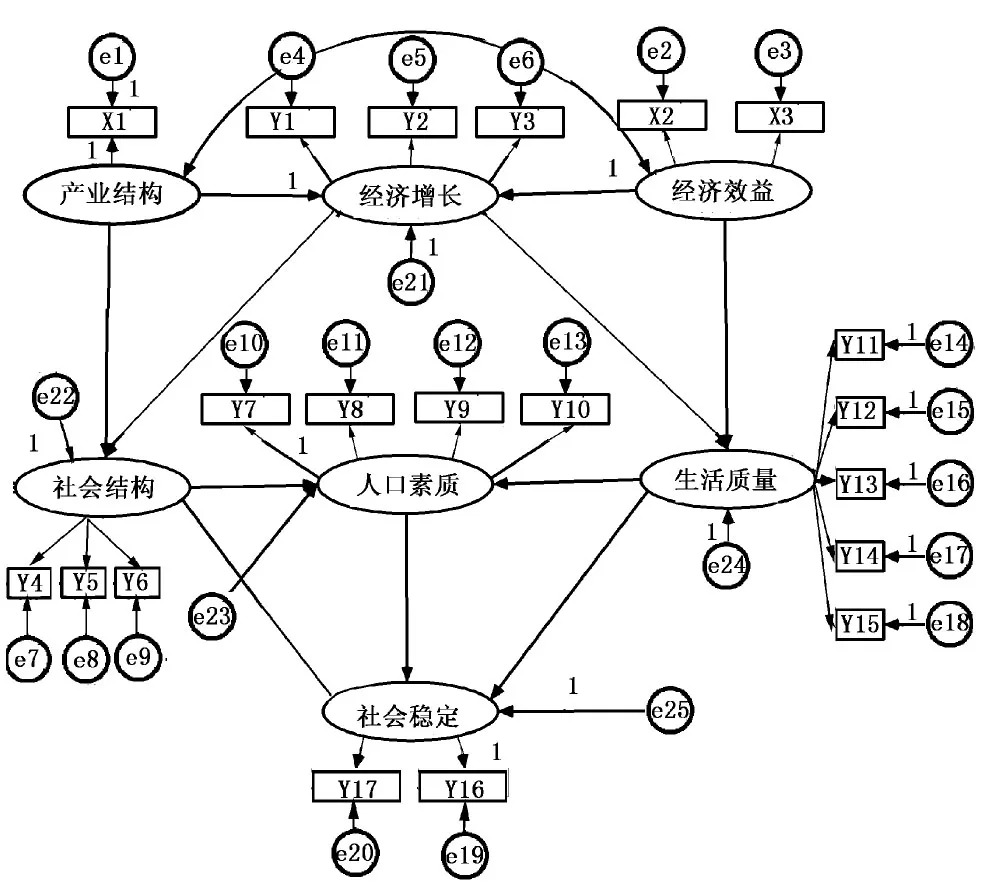

(二)经济发展与社会发展关系假设

Francois指出,区分经济社会之间的关系需要用结构模型处理隐含的或者是显性的关系,而不是利用简化形式的模型进行相关性分析,以及诸如此类的其他复杂的分析。为探究经济发展内在结构和社会发展内在结构之间的关系,本文研究遵从提出假设→验证假设→解释问题范式。经济发展内在结构和社会发展内在结构之间的关系假设如图1所示。

图1 经济发展和社会发展结构方程模型路径

假设:H1:经济效益和生活质量间有正相关关系;H2:产业结构与社会结构存在负相关关系;H3:社会结构和人口素质存在正相关关系;H4:生活质量和人口素质存在正相关关系;H5:社会结构和社会稳定存在正相关关系;H6:人口素质和社会稳定存在正相关关系;H7:生活质量和社会稳定存在正相关关系。

(三)经济发展与社会发展关系模型

1.经济发展与社会发展的结构方程模型

基于本文提出的经济发展与社会发展关系假设,结合图1,可得到本文研究“经济发展与社会发展”的结构方程:

η1=γ11ξ1+γ12ξ2+ζ1

η2=β21η1+γ21ξ1+ζ2

η3=β32η2+β34η4+ζ3

η4=β41η1+γ42ξ2+ζ4

η5=β52η2+β53η3+β54η4+ζ5

(1)

用矩阵表示式(1),则有:

(2)

简记为:

η=Bη+Γξ+ζ

式(2)中,ξ为模型中的外生潜变量;η为模型中的内生潜变量;Γ和B为结构系数矩阵,分别表示模型中外生潜变量ξ对内生潜变量η的影响以及内生潜变量η之间的互相影响;ζ为该模型的残差。

由图1还可知,对经济效益而言,其测量方程为:

x2=λ22ξ2+δ2

x3=λ32ξ2+δ3

(3)

式(3)中,δi是测量误差。通常有,E(δi)=0,且误差项δi与潜变量ξi不相关。同理可得其他测量方程。全部测量方程用矩阵表示则有:

Y=Λyη+ε

X=Λxξ+δ

(4)

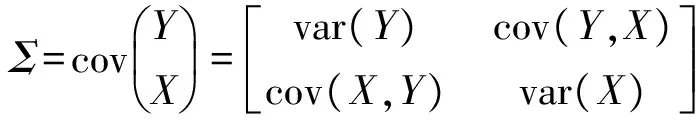

当把结构方程(2)与测量方程(4)联立时,得到“经济发展与社会发展”全结构方程模型:

η=Bη+Γξ+ζ

Y=Λyη+ε

X=Λxξ+δ

(5)

其中,E(η)=0,E(ξ)=0,E(ζ)=0,ζ与ξ无关;E(ε)=0,E(δ)=0,ε与η无关,δ与ξ无关。

当式(5)中var(ξ)=Φ, var(ζ)=Ψ, var(ε)=Θε, var(δ)=Θδ,则式(5)中有:B、Γ、Λx、Λy、Φ、Ψ、Θε、Θδ8个待估计参数矩阵。对经济发展与社会发展析构结构方程模型而言,用样本表示的总体方差/协方差矩阵如式(6)所示,记为Σ:

(6)

含有带估计参数的方差/协方差矩阵记为Σ(ϑ),按照Σ=Σ(ϑ)的逻辑,其中:

(7)

按照式(5)中的条件,式(7)中:

(8)

(9)

(10)

(11)

求解非线性方程组Σ=Σ(ϑ),实现经济发展与社会发展析构结构方程模型完整模型参数辨识。当然,为保证验证假设的可靠性,测量指标具有良好信度和效度是至关重要的。

2.经济发展与社会发展关系的实证

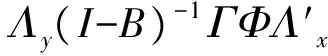

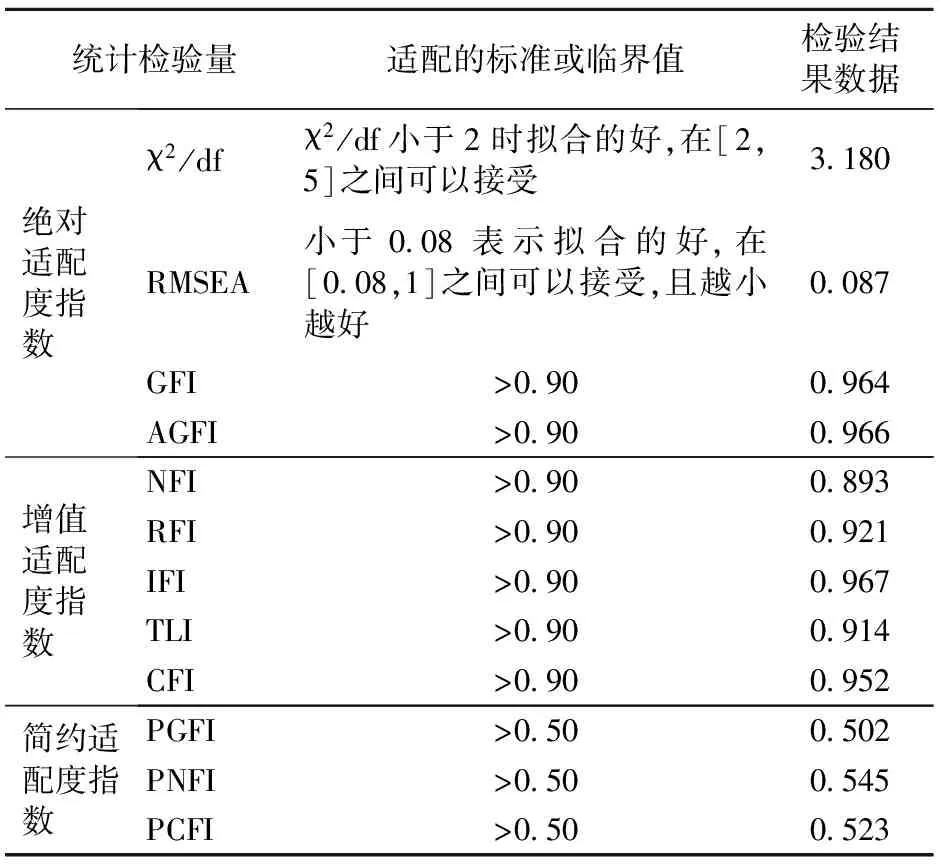

利用2010年中国283个地级市和4个直辖市的数据资料⑥,样本总数为287,符合做SEM分析的要求⑦。利用AMOS17.0,得结构方程模型中标准化路径系数,如表2所示,本模型的适配度情况如表3所示。

从数据处理的结果来看,各因子载荷均在给定的显著性水平上显著,没有负的误差方差存在;模型的适配度超过最低标准值,可以接受。故此,中国经济发展与社会发展结构关系如方程(12)~(16)所示:

经济增长=0.048×产业结构+0.992×

经济效益+ζ1

(12)

生活质量=0.746×经济效益+0.004×产业结构+0.081×经济增长+ζ2

(13)

社会结构=-0.633×产业结构+0.247×经济效益+0.249×经济增长+ζ3

(14)

人口素质=0.491×经济效益-0.352×产业结构+0.177×经济增长+0.473×生活质量+0.559×

社会结构+ζ4

(15)

社会稳定=0.383×经济效益-0.578×产业结构+0.245×经济增长+0.211×生活质量+0.917×社会结构+0.003×人口素质+ζ5

(16)

其中,ζi(i=1,2,3,4,5)表示残差。

表2 结构模型标准化因子载荷

注:***,**,*表示显著性水平分别为0.001,0.01和0.05。

表3 结构模型适配度

三、基于实证结果的中国经济发展与社会发展关系分析

(一)中国经济发展与社会发展结构及其主要影响因子

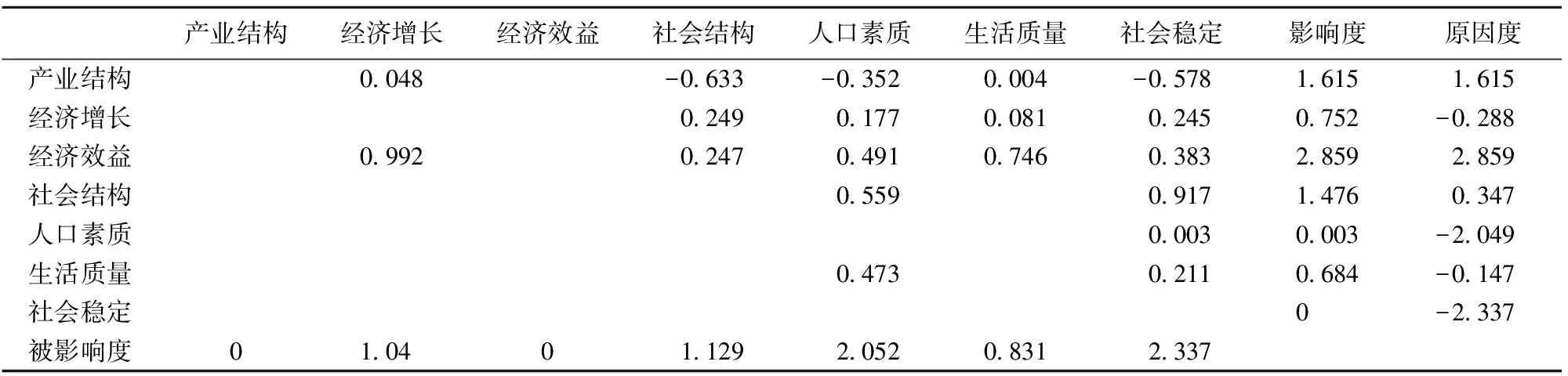

中国经济发展与社会发展结构关系如方程(12)~(16)所示。变量间的相互影响不仅包括直接效应还包括间接效应,二者之和为总效应。根据Bollen的研究,影响因素对结果变量的影响强度可通过估计潜变量之间的直接影响系数和总影响系数来获得。在结构方程模型中,直接效应是原因变量对结果变量的直接影响,用路径系数来衡量(表2中的因子载荷值);间接效应是原因变量通过一个或几个中介变量对结果变量的间接影响,当只有一个中介变量时,间接效应大小是两个路径系数的乘积。本文潜变量之间影响效应,如图1和表2所示,其结果如表4所示。

表4 中国经济社会原因结果分析

表4中数字,从每行前7列来说,分别表示第i个潜变量/因子对其余潜变量/因子的总效应;从每列前7行来说,分别表示第j个潜变量/因子所受其他潜变量/因子影响的总效应。借鉴DEMATEL(Decision Making Trial and Evaluation Laboratory)法,把每行前7列(绝对值)相加,得到第i个潜变量/因子的影响度(第8列数字);把每列前7行(绝对值)相加,得到第j个潜变量/因子的被影响度(第8行数字)。每个因子的影响度与被影响度之差,表示该因子在“结构关系”中的“活力”,称为原因度。依原因度大小,对中国经济社会发展结构影响的诸因子顺序分别是经济效益、产业结构与社会结构。

(二)中国经济发展与社会发展主要原因度分析

1.经济效益之于其他

经济效益因子在本文中是用人均财政收入与社会劳动生产率量度,它对经济增长(0.992)、生活质量(0.746)、人口素质(0.491)、社会稳定(0.383)以及社会结构(0.247)皆有正向的拉动关系。中国财政收入的增长远远高于同期GDP的增长,屡屡引发民众对税负的指责和有关专家对中国宏观税负与世界平均水平的解释。财政部新近发布的数据显示,2011年全国税收总收入高达8.9万亿元,同比增长22.6%,税收占GDP的比重超过19%。其中,企业所得税收入占税收总收入的比重为18.7%,且在2010年9月上调个税免征额之后,个税整体税负不但没有降低,反而有所上升。本文无意解释中国税负高低,只是从经济与社会结构关系看,经济效益因子/财政收入是中国经济社会活动中最有影响力的因素。无需赘述,推动中国经济发展的是“投资、消费、出口拉动”三驾马车,而内需一直未能在GDP的增长过程中扮演主要角色,且消费占GDP比重在近10年呈现连续下滑的态势;当前中国的家庭消费只占GDP的三分之一,不到发达国家的一半,也远低于发展中国家平均55%的水平。中国经济过度依赖政府投资,财政收入则是政府最大的弹药库。纵观历年数据,中国30多年的经济以两位数高速增长,但政府的财政收入远远大于国内经济增长,大于国民收入的增长。由此可见,本文的“经济发展与社会发展结构关系”解释了中国经济社会(中国模式、北京共识、强势政府)的过去发展。但是,财政收入是经济社会发展结构中最具影响力的“因子”,也寓示着中国经济社会发展偏离了中国经济体制改革的顶层设计——1992年中国共产党第十四次全国代表大会设定的建立社会主义市场经济、市场在资源配置中起基础性作用,建立一个有限的、公共服务型的政府的改革目标。

2.产业结构之于其他

本文用第一产业比例测度产业结构,其对经济社会结构影响大小依次是社会结构(-0.633)、社会稳定(-0.578)、人口素质(-0.352)、经济增长(0.048)和生活质量(0.004)。据国家统计局2012年2月22日发布的《中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报》,2011年全年国内生产总值为471 564亿元,其中,第一产业增加值47 712亿元,比重为10.1%;第二产业增加值220 592亿元,比重为46.8%;第三产业增加值203 260亿元,比重为43.1%。2011年年末全国就业人员76 420万人,就业结构如表5所示。另据国家统计局2012年5月29日发布的报告,2011年全国城镇非私营单位在岗职工年平均工资42 452元,城镇私营单位就业人员年平均工资24 556元,为城镇非私营单位在岗职工平均工资水平的57.8%;外出农民工月均收入首次突破2 000元,达到2 049元。数字直接体现了农业、农村、农民在中国经济社会结构中的尴尬地位,整个第一产业对经济增长和生活质量提高贡献甚微,而降低第一产业比例却有助于改善社会结构、提高人口素质、增加社会稳定。

表5 2011年中国劳动力就业结构

3.社会结构之于其他

本文用第三产业就业比例、非农业人口就业比例、医疗占财政支出比例测度社会结构,其对社会稳定总效应为0.917,对人口素质总效应为0.559。据国家统计局2012年2月22日发布的《中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报》,2011年全年农村居民人均纯收入6 977元,城镇居民人均可支配收入21 810元,农村居民人均纯收入只是城镇居民人均可支配收入的32%;农村居民人均纯收入中位数为6 194元,城镇居民人均可支配收入中位数为19 118元,前者只是后者的32.4%;农村居民食品消费支出占消费总支出的比重为40.4%,城镇为36.3%。二元经济、社会结构中,潜在的社会不稳定因素无需赘述。

五、结论

基于2010年中国287个地级以上市的经济社会统计数据所建立的结构方程模型,揭示了中国经济社会发展结构由7个主要方程所反映;依对中国经济社会发展结构影响力大小,经济效益、产业结构、社会结构是原因度最大的3个因子。

经济效益(由财政收入与社会劳动生产率量度)因子对中国经济社会发展结构的影响,解释了政府投资是过去推动中国经济社会发展的主要动力;但时过境迁,中国发展还应回到1992年中国共产党第十四次全国代表大会设定的建立社会主义市场经济、市场在资源配置中起基础性作用,建立一个有限的、公共服务型的政府的轨道上来。

效率低下的第一产业(主要是农业、农村、农民)是中国社会结构(第三产业就业比例、非农业人口就业比例、医疗占财政支出比例)提升的最大制约,出路在于通过城镇化建设,合理引导人口流向,让更多农村富余劳动力转移就业。

社会结构关系社会稳定与人口素质提高,中国现在的“金字塔”式的社会结构还只是一个现代社会结构的雏型。通过产业结构调整及农村剩余劳动力的转移,能达到就业结构合理目的;增强政府社会服务功能,能促使中国“社会中间人群”壮大和社会结构向“橄榄型”发展。

注释:

① 参见JUSTER F. T. A framework for the measurement of economic and social performance. New York:National Bureau of Economic Research,1973,P34-38。

② 参见RICHARD J. ESTES. Global change and indicators of social development. Pennsylvania:University of Pennsylvania,2005,P25。

③ 参见Economic Commission for Africa Socio-Economic Indicators, 2005。

④ 参见LESLIE D. WILCOX,WM. ALEX MCNOUSH, JOHN CALLAGHAN. A Methodology for Indicator of Social Development. Iowa State:Department of Sociology and Anthropology Iowa State University of Science and Technology,1974,P15-16。

⑤ 参见IAN MORRIS. Social Development.California:Stanford University,2010,P24。

⑥ 本文所用的283个地级市和4个直辖市的数据资料,均来自《中国区域经济统计年鉴2011》、《中国城市统计年鉴2011》以及31个省、自治区及直辖市各自2011年的统计年鉴。

⑦ Mueller认为单纯的结构方程模型分析,其样本大小至少在100以上,200以上更佳;如果从模型观测变量数来分析样本数目,则样本数与观测变量数的比例至少为10∶1~15∶1。

[1] 《2010年人类发展报告》编写小组.2010年人类发展报告[R].纽约:联合国开发计划署,2010.

[2] 博鳌亚洲论坛研究院.博鳌亚洲论坛亚洲竞争力2011年度报告[M].北京:对外经济贸易大学出版社,2011:19.

[3] 我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 [EB/OL].(2011-03-17).http://news.sina.com.cn/c//2011-03-17/055622129864.shtml.

[4] BAAHER,H.Planning and economic development basics[R].Tehran:association of Islamic services,1979.

[5] 车维汉.发展经济学[M].北京:清华大学出版社,2006:108-109.

[6] 冯年华.中国社会可持续发展的内涵与战略框架[J].中国人口资源与环境,2001, 11(52):30.

[7] MUSAI,M. Economic growth and income distribution[J].Social Welfare Periodical,2008,7(28):51-52.

[8] MAYSAM MUSAI. Social development and economic development[J].International Research Journal of Finance and Economics,2011(73):89-98.

[9] JABBAARIE,H. Social and economic development:two sides of coin[J].Social Welfare Periodical,2003,3(10):75-78.

[10] 王思斌.社会发展与经济发展的关系[J].中国人口资源与环境,1995,5(1):16.

[11] 朱华.我国经济社会协调发展评价体系构建与实际测度研究[D].上海:同济大学经济与管理学院,2009.

[12] 中国社会科学院社会发展与社会指标课题组.1989年我国各地区社会发展水平的比较与评价[J].管理世界,1990(6):181-184.

[13] MERVYN A King.Economic growth and social development:a statistical investigation [R].England,Cambridge:St. Johns College,1974:251-268.

[14] MICHAEL PENEDER. Industrial structure and aggregate growth[J].Structural Change and Economic Dynamics,2003(14):427-448.

[15] DWIGHT H. PERKINS.Rapid growth and changing economic structure:The expenditure side story and its implications for China[J].China Economic Review,2010(9):1.

[16] SHENGGEN FAN, XIAOBO ZHANG, SHERMEN ROBINSON. Structure change and economic growth in china[J].Review of Development Economics,2003,7(3):360-377.

[17] MARK GRANOVETTER.The impact of social structure on economic outcomes [J].Journal of Economic Perspectives,2005,19 (1):33-50.

[18] FRANÇOIS BOURGUIGNON. The effect of economic growth on social structures [R].Washington D.C:World Bank,2004:2-8.

[19] MANFRED MAS-NEEF. Economic growth and quality of life a threshold hypothesis [J].Ecological Economics,1995(15):115-118.

[20] The Ministry of Economic Development,the Treasury,and Statistics New Zealand.2011 economic development indicators[R].New Zealand:New Zealand Government,2011:25.

[21] MAHBUB UL HAQ. Reflections on Human Development[M].New York:Oxford University Press,1995:134-135.

[责任编辑:张岩林]

AStudyoftheRelationshipbetweenChinasEconomicDevelopmentandSocialDevelopment:BasedonEmpiricalStudyof287PrefectureLevelCitiesinChina

ZHANG Chuanping, ZHAO Yanan, CAO Xiao, ZHANG Jing, YU Lei, CAO Binbin

(CollegeofEconomicsandManagement,ChinaUniversityofPetroleum,Qingdao,Shandong266580,China)

Based on economic and social statistical data of Chinas 287 prefecture-level cities in 2010, the structural equation model is established, revealing that the structure of Chinas economic and social development is reflected by the seven main equations. According to the size of their influences on Chinas economic and social development, economic benefits, industrial structure and social structure are the largest three factors. The influence of economic benefits (measured by financial income and social labor productivity) indicates that the government investment was the main driving force of Chinas economic and social development in the past; inefficient primary industry (agriculture, rural areas and farmers) is the greatest constraint of enhancing Chinas social structure (tertiary industry employment proportion, non-agricultural population employment proportion and medical expenditure ratio in financial expenditure); social structure concerns social stability and population quality improvement.

economic development; social development; factors; structural equation model

F270-05

A

1673-5595(2013)02-0014-08

2012-09-27

张传平(1957-),男,山东淄博人,中国石油大学(华东)经济管理学院教授,博士,从事运筹学与计量经济学教学与研究。