复发性鼻窦炎鼻息肉病因分析与防治措施

李厚恩,袁 伟,钱 进,郭红光,李雪盛

慢性鼻窦炎鼻息肉是五官科常见病,手术治疗后病变常易复发或疗效欠佳,往往需再次或多次手术。复发病例的鼻腔鼻窦正常解剖结构多被破坏,常用手术标志变形或不易辨认,造成术中解剖定位困难、手术风险增大。为提高该病疗效,探讨鼻窦炎鼻息肉术后复发的原因,防止或减少复发,笔者总结分析了我院2005年1月至2010年12月收治的资料完整的215例复发性鼻窦炎鼻息肉患者的临床表现、手术情况及治疗效果。现报道如下。

1 资料与方法

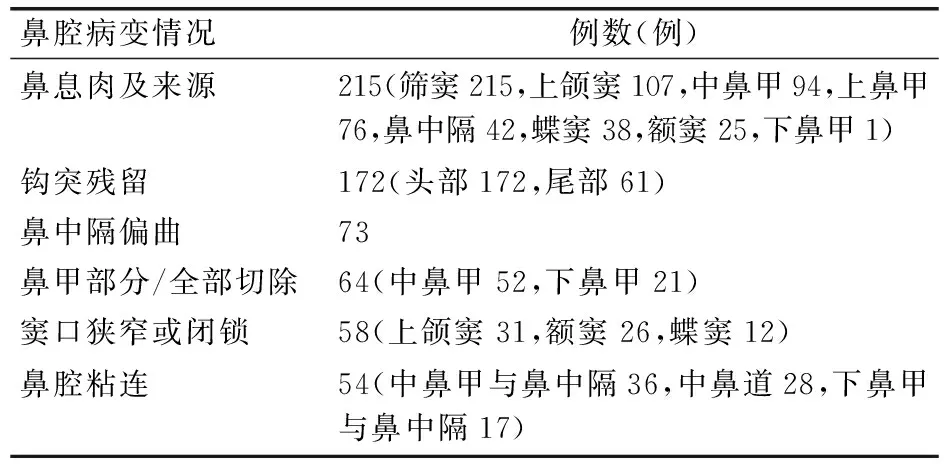

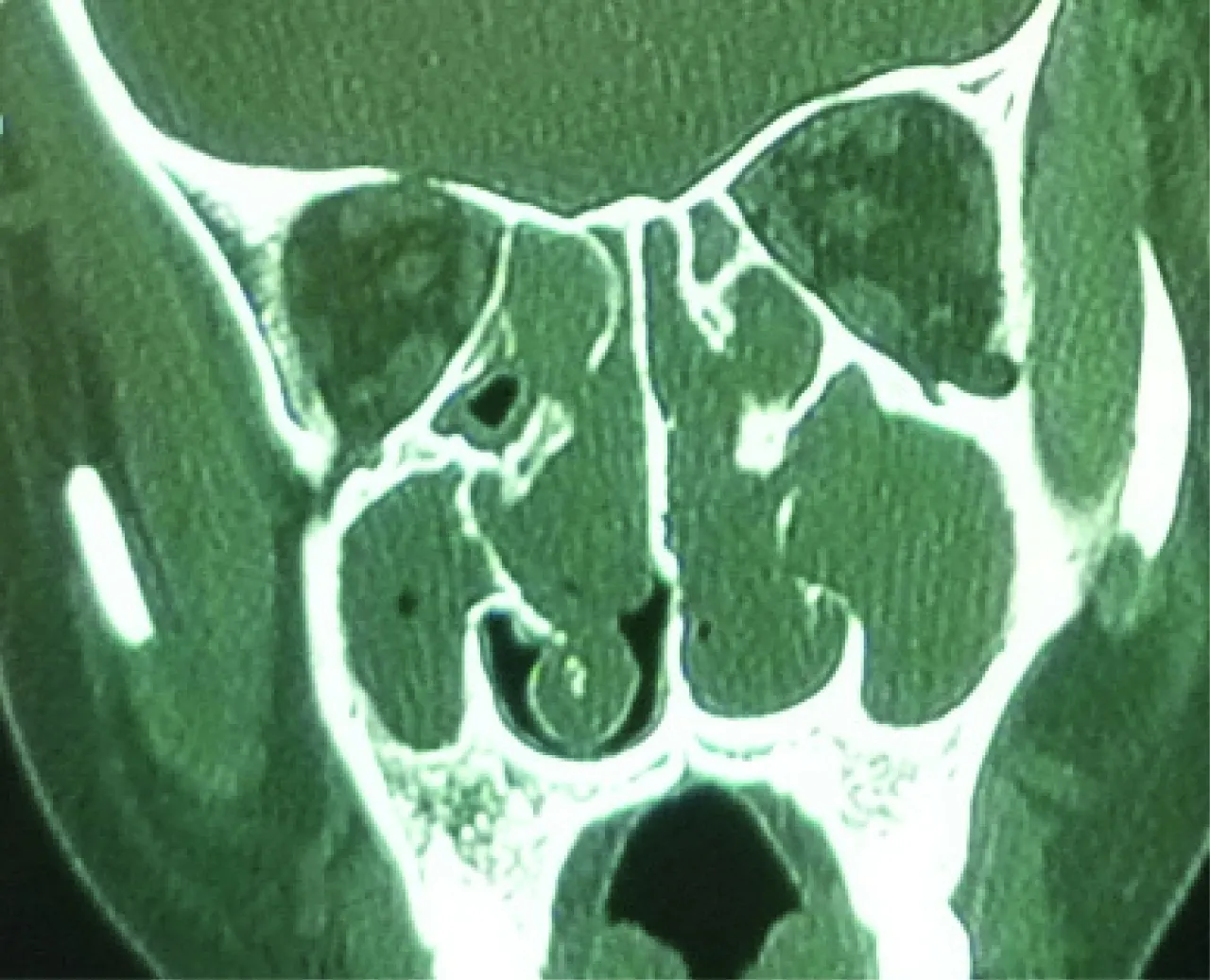

1.1 临床资料 复发再手术的215例患者中,男126例,女89例;年龄16~74岁。所有患者均因慢性鼻窦炎鼻息肉在外院(186例)或我院(29例)实施过1~6次鼻腔鼻窦手术,其中1次手术81例,2次63例,3次54例,4次13例,5次3例,6次1例,平均手术2.1次/例。均为双侧鼻窦,且前期手术的最后1次手术均为鼻内窥镜鼻窦手术。前期手术包括鼻息肉摘除、鼻窦开放、中鼻甲及下鼻甲部分或全部切除、鼻中隔矫正等手术。其中28例伴有哮喘。因患者依从性不同等因素,前期手术后随访3~12个月。患者鼻塞、流黏/脓涕、头痛、嗅觉障碍等症状改善不明显或复发。内镜检查见鼻息肉形成、鼻腔粘连、窦口狭窄或闭锁、鼻腔有黏/脓性分泌物、鼻中隔偏曲等(见表1)。鼻窦CT扫描显示,病变均为双侧多组鼻窦(见图1)。按1997年中华耳鼻咽喉科学会慢性鼻窦炎鼻息肉分型分期标准[1]进行分型,均为Ⅲ型,按2008年中华耳鼻咽喉科学会慢性鼻-鼻窦炎诊断和治疗指南[2]分类,均为慢性鼻窦炎(伴有鼻息肉型)。

表1 术前鼻内镜检查及鼻窦CT扫描情况(n=215)

注:CT显示鼻窦已开放,右侧中鼻甲和左侧下鼻甲已切除,鼻腔、鼻窦被软组织影占居,钩突尾部残留

1.2 手术方法 本组病例均在全麻下手术。术前仔细阅读鼻窦CT片,明晰病变范围和解剖结构。手术均采用Messerklinger术式。术中用内窥镜手术器械和动力吸切系统,在鼻内镜下针对性地实施松解粘连、切除息肉组织、矫正异常解剖结构、切除残留的钩突、开放病变鼻窦、扩大或再开放窦口等。(1)当有鼻腔粘连时,首先松解开粘连部位,如中、下鼻甲与鼻中隔的粘连、中鼻道的粘连等。(2)若息肉较多较大时,先切除息肉组织,显露钩突、中鼻甲、中鼻道、筛泡、嗅裂等解剖标志。本组全部患者均有来自中鼻道(或筛窦、上颌窦等术腔)或中鼻甲的息肉组织(见图2),部分患者(143例,占66.5%)同时有来自嗅裂(上鼻甲、鼻中隔或蝶筛隐窝)的息肉组织,极少有来自下鼻甲的息肉组织(1例,占0.47%)。(3)存在解剖结构异常时予以纠正。如矫正偏曲的鼻中隔;切除肥大的钩突、筛泡;切除中、下鼻甲的肥大部分,并将其骨折外移。中鼻甲过度气化影响鼻腔鼻窦通气引流时,切除其外侧部分,拓宽中鼻道。(4)对于中鼻甲已切除者,开放修整筛窦时,以中鼻甲根部、中鼻道前弯窿为手术标志。切除残留的钩突,开放前组筛窦,由前向后逐个切除筛房,尽可能完全切除息肉样组织。(5)开放额窦时,以钩突附着部位和鼻丘为标志,切除钩突头端附着部分及鼻丘顶后壁,开放扩大额隐窝。(6)上颌窦自然口狭窄或闭锁时予以开放扩大。当上颌窦内形成息肉且范围较大、位置靠前,不能从扩大的上颌窦自然口彻底清除时,可在下鼻道开窗,行中、下鼻道联合清除术。(7)蝶筛隐窝病变造成蝶窦口阻塞,或蝶窦开放术后再次狭窄或闭锁时,先清除息肉组织和水肿黏膜,探查道蝶窦自然口,予以开放,并向内向下扩大,清除窦内息肉或脓液。

注:复发性鼻息肉,多发,几乎占满鼻腔

1.3 术后处理 患者出院后4~6周,每周复查1次,尤其是第1周及时复查对防止出现鼻腔粘连很重要。第2~3个月,每2周复查1次;第4~6个月,可每月复查1次;半年后,可每2~3个月复查1次。复查时,于鼻内镜下仔细清理鼻腔鼻窦,及时去除病变组织,为鼻腔鼻窦黏膜生长恢复提供良好的环境。术后口服14环大环内酯类抗生素及黏液促排剂1~2个月, 鼻喷皮质类固醇激素2~3个月。术后2个月以上鼻腔鼻窦黏膜水肿较重时,可在水肿部位放置明胶海绵,再将0.5 ml吸入用布地奈德混悬液滴在明胶海绵上,每周1次,连续3~5次,使水肿的息肉样变黏膜恢复正常或水肿减轻。

2 结果

术后随访1年以上,术后1年以后按1997年中华耳鼻咽喉科学会内镜鼻窦手术疗效评定标准[1]进行疗效评定:治愈139例(64.7%),症状消失,窦口开放好,窦腔黏膜光滑,腔内无脓性分泌物等(图3);好转57例(26.5%),症状明显改善,鼻内镜检查见鼻窦黏膜部分水肿,囊泡组织形成,有少量脓性分泌物;无效19例(8.8%),术后症状基本消失,6个月到1年后,鼻塞、流涕等症状逐渐再现。鼻内镜检查见中鼻甲、窦腔黏膜水肿明显,有息肉形成和较多脓性分泌物,视为无效,尽管鼻塞、流涕、哮喘等症状较术前减轻。19例无效者中,11例伴有哮喘,占本组伴哮喘者的39.3%(11/28)。本组总有效率为91.2%,术中、术后均无脑脊液漏、纸样板损伤、大出血等严重并发症发生。

3 讨论

鼻息肉的形成原因是多方面的,是变态反应、慢性炎症、细胞因子、遗传素质及理化刺激等因素作用于鼻腔鼻窦黏膜的结果[3-5]。对任何疾病的治疗,只有针对病因才能取得理想的疗效。但受各种条件的限制,有时针对病因进行治疗是难以实现的,对鼻息肉的治疗亦是如此。目前比较有效的治疗手段仍以手术为主,同时给予抗感染、抗过敏等综合治疗,以防复发。对于复发的鼻窦炎鼻息肉,更要进行综合治疗,才能防止或减少复发。

3.1 复发原因 与传统手术方法相比,鼻内镜手术治疗慢性鼻窦炎鼻息肉具有良好的疗效。另一方面,虽然鼻内镜鼻窦外科技术日益普及,但由于术者技术水平的差异,鼻窦炎鼻息肉术后仍有较高的复发率,国外文献报道为15%~40%[6-7]。术后复发的原因比较复杂,与病情较重、手术操作不当、术后处理不规范、炎症未予控制以及变态反应、全身因素持续存在等有关[3,8]。复发原因主要包括几个方面:(1)患者病情轻重不同,手术简繁各异,疗效也就不一。病变范围局限、息肉基底细小、息肉个数较少时,术后疗效较好,一般不易复发。反之,则疗效差,易复发。(2)手术因素。由于术者对鼻内镜外科技术概念的理解和手术技巧的原因,没有把钩突、鼻丘处理好,额隐窝开放不够或未开放,或额隐窝黏膜受损,术后发生额窦引流口狭窄或粘连,造成额窦引流不畅或阻塞等。上颌窦自然口处理不当,术后窦口狭窄或闭锁。后组筛窦未开放,或开放不够,上鼻甲、蝶筛隐窝病变未处理或处理不当,蝶窦未开放或术后粘连闭锁,以至于有病变的鼻窦没能完全开放或开放不彻底,鼻腔及窦内仍有残余病变。鼻中隔偏曲、中鼻甲肥大气化或反张等未予有效矫正。肥大、反张的中鼻甲未予纠正或纠正不当,导致术后中鼻道引流不畅或粘连阻塞。未行鼻中隔偏曲矫正术或高位偏曲纠正不理想时,可造成鼻中隔与中、下鼻甲的粘连,影响中鼻道引流。(3)术后因素。慢性鼻窦炎鼻息肉的治疗不是仅仅做好手术就能一劳永逸的,需综合处理并坚持一段时间。术后复查是为了处理鼻腔鼻窦内的结痂及分泌物,清除鼻腔鼻窦内增生的囊泡、肉芽组织等,保持各窦口通畅,并防止鼻腔粘连。同时鼻腔局部应用糖皮质激素3个月左右,口服抗生素及黏液促排剂等。由于医患双方的因素,术后未能坚持随访及综合治疗,或随访治疗不规范,导致术后粘连、引流不畅,以至炎症、息肉复发。(4)术后鼻腔鼻窦炎症没有得到有效控制,或虽然已得以控制但因上感等再次出现炎性病变而使息肉复发。(5)患者体质因素。如鼻息肉伴有哮喘、变态反应因素持续存在、纤毛功能障碍等。伴有变态反应疾病特别是哮喘的患者,虽然手术精细彻底,且术后给予了规范化的综合处理,弥漫性鼻息肉仍会再次复发。本组19例无效的患者中,伴有哮喘者11例。说明伴哮喘者容易再复发,复发再手术率高达39.3%(11/28)。

3.2 防治措施 为防止或减少再复发,对于复发性鼻窦炎鼻息肉的处理要慎重,不可简单粗糙,需综合处理[8-12]。(1)要做好术前、术后处理,包括清理鼻腔,口服抗生素、黏液促排剂,局部应用糖皮质激素等。局部使用激素包括通常使用的的鼻喷激素和笔者在本文中使用的方法——把浸蘸布地奈德混悬液的明胶海绵放置于水肿较重的鼻腔窦腔局部,以加强对水肿黏膜的治疗效果。(2)要选择恰当的手术方式,实施精细的操作,纠正或改善异常的解剖结构,彻底开放病变鼻窦,清除病变组织。(3)微创理念要贯彻手术全过程,注意保护好鼻腔鼻窦的黏膜。在实施开放鼻窦、清除病变组织等操作时,不用或少用咬钳撕扯,以防把黏膜撕脱而使骨质裸露。多用咬切钳或动力吸切系统,尽可能做到线性切除,争取把切缘做成线状创面而不要做成片状创面,以缩小创面。使创面尽快愈合,缩短愈合时间,并尽可能保留正常黏膜。(4)要警惕并发症的发生。由于前期手术或病变本身使中鼻甲、钩突等正常解剖标志发生变异或丧失,再次手术时不易判别解剖部位,容易损伤纸样板、筛板等。为避免误伤,防止发生并发症,术前应仔细阅读CT片,了解解剖结构,细心检查鼻内镜,辨识解剖标志。术中要辨明中鼻甲根、中鼻道前穹隆、上颌窦自然口、眶底嵴、纸样板、后鼻孔上缘、蝶窦顶等恒定解剖标志[13],以此作为安全实施鼻内镜手术的指导标识。

本研究发现,2次或多次鼻内镜手术,对于复发性鼻窦炎鼻息肉仍可获得满意的疗效,但有一定难度和风险,容易出现并发症。如果术前仔细阅读CT片,分析复发原因,做好术前准备,术中认清解剖标志,精细操作,术后加强综合处理,再次手术的疗效还是相当满意的。本组有效率为91.2%,介于国内报道的71.4%~95.8%之间[14-18]。但是,伴有哮喘的鼻息肉患者,即便实施了规范的手术和综合的药物治疗,仍然有39.3%的复发率,提醒需慎重处理。

[参考文献]

[1] 中华医学会耳鼻咽喉科学分会,中华耳鼻咽喉科杂志编辑委员会.慢性鼻窦炎鼻息肉临床分型分期及内窥镜手术疗效评定标准(1997年,海口)[J].中华耳鼻咽喉科杂志,1998,33(3):134-135.

[2] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编委会,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组. 慢性鼻-鼻窦炎诊断和治疗指南(2008年,南昌)[J]. 中华耳鼻咽喉科杂志,2009,44(1):6-7.

[3] 郭剑锋,王向东,陶呼,等. 鼻息肉的复发与控制[J]. 中国眼耳鼻咽喉科杂志,2001,6(1):43-46.

[4] 张桂敏,杨洁. 鼻息肉发病机制的研究进展[J]. 医学综述,2010,16(23):3606-3608.

[5] 邱前辉,黄宏明,龚穗清,等. 鼻息肉鼻窦炎患者家族性发病的临床调查[J]. 临床耳鼻咽喉科杂志,2006,20(20):944-945.

[6] Wynn R,Har-El G.Recurrence rates after endoscopic sinus surgery for massive sinus polyposis [J].Laryngoscope,2004,114(5):81l-813.

[7] Farrel,杨蓓蓓.内窥镜鼻窦外科:鼻-鼻窦息肉病与变态反应[J].国外医学:耳鼻咽喉科学分册,1995,19(2):75.

[8] 李小敏,樊韵平,江广理,等. 复发性鼻息肉的复发原因和治疗方式探讨[J]. 临床耳鼻咽喉科杂志,2006,20(11):517-518.

[9] 袁海,韩爱国,白晓明,等. 慢性鼻-鼻窦炎鼻息肉药物治疗进展概述[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2011,25(8):382-384.

[10] 王克雄,余英航,欧永明.复发性鼻息肉的综合治疗[J]. 中国医药导刊,2012,14(4):624-625.

[11] 张耀利,王大全,傅伟,等. 综合治疗复发性鼻窦炎鼻息肉[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报,2012,26(4): 44-45.

[12] 冯亚瑾,钟诚,蔡鑫章,等. 雷诺考特防治鼻内镜术后鼻息肉复发的疗效观察[J]. 检验医学与临床,2010, 7(11):1045-1046.

[13] May M, Schaitkin B, Kay S L. Revision endoscopic sinus surgery: Six friendly surgical landmarks[J]. Laryngosope,1994,104(6):766-767.

[14] 朱黎伟,张汉清,胡炯炯,等. 复发性鼻窦炎鼻息肉的修正性手术及综合治疗探讨[J].临床耳鼻咽喉科杂志,2009,23(11):488-490.

[15] 李春艳,舒畅,陈建超,等. 修正性鼻内镜术治疗复发性鼻窦炎鼻息肉81 例分析[J]. 中国内镜杂志,2010,16(3):323-325.

[16] 刘学兵,陈磊. 复发鼻窦炎鼻息肉内镜手术疗效的探讨[J]. 天津医药,2009,37(10):895-896.

[17] 盛丽莉,岳涛,魏景旺. Ⅲ型鼻窦炎综合治疗的疗效分析[J]. 解剖与临床,2010,15(6):442-443.

[18] 陈尔东,王洁. 107例复发性鼻息肉鼻窦炎行鼻内镜手术疗效分析[J]. 黑龙江医学,2011,35(10):747-749.