大学生自杀意念的应激—评价模型

朱 坚, 杨雪龙

(浙江师范大学 学生处,浙江 金华 321004)*

一、问题的提出

世界卫生组织的调查结果显示:全球每年约有100万人死于自杀,中国每年约有28.7万人自杀死亡,至少有200万人自杀未遂,在15岁至34岁人群中,自杀是第一位死因,青少年自杀已成为当前我国重要的公共卫生问题。[1]自杀意念是指头脑中想结束自己生命的想法,是自杀的前临床阶段,能较高地预测自杀行为。有自杀意念的青少年,其自杀企图的比率远远高于一般人,且自杀意念出现越频繁,越有可能出现自杀行为。[2]因此,探索大学生自杀意念的主要影响因素及其作用机制,对于预防大学生自杀、构建和谐校园具有重要的现实意义。

自杀的素质—应激理论认为,自杀是个体素质和应激因素共同作用的结果,当高易感素质的个体遭遇应激事件时,更容易出现自杀意念或行为。[3]自杀的系统评价模型(the Schematic Appraisals Model of Suicide)认为,自杀与两类评价有关,即情景评价和自我评价,当应激事件被评价为令人挫败且无法逃避时,自杀的可能性就会增加,而积极的自我评价是韧性的重要来源,对阻止个体自杀具有重要作用。[4]本文以自杀的素质—应激理论和系统评价模型为理论基础,同时考察应激生活事件、核心自我评价、抑郁情绪与大学生自杀意念之间的关系,并尝试运用结构方程模型技术构建一个预测大学生自杀意念的应激—评价模型。

二、对象与方法

(一)研究对象

在浙江省6所本科高校和4所高职院校中随机抽取2400名大学生进行调查,回收有效问卷2326份,有效回收率为96.9%。其中男生769人,占33.1%,女生1557人,占66.9%;专科生453人,占19.5%,本科生1379 人,占59.3%,研究生494 人,占21.2%;农村生源1568 人,占67.4%,城市生源758人,占32.6%。考虑到结构方程模型分析的需要,将数据随机劈成两半,前一半数据用于相关和回归分析,后一半数据用于结构方程模型分析。

(二)研究工具

1.大学生自杀风险评估问卷—自杀意念分量表(CSSRI-SI)

大学生自杀风险评估问卷由杨雪龙和童辉杰编制,[5]包括绝望感、自杀意念、自杀准备、生命认同和自杀认同五个分量表,由25个条目组成。验证性因素分析结果表明五因素模型拟合良好,整个问卷的a系数、分半信度和重测信度分别为0.90、0.88和0.76。本文选用其中的自杀意念分量表对大学生自杀意念进行测量,量表的a系数和分半信度分别为0.80和0.78。

2.核心自我评价量表

该量表由杜建政等[6]对Judge等人编制的英文版核心自我评价量表修订而成,量表只包含一个维度,由10个题目构成,采用Likert五点计分。量表的a系数和分半信度分别为0.83和0.84,间隔3周的重测信度为0.82,与生活满意度的相关为0.48。

3.青少年生活事件量表(ASLEC)

该量表由27项可能给青少年带来心理反应的负性生活事件构成,每项按事件在过去12个月内的发生与否和事件对青少年的影响分为0~5级6个等级。事件未发生按无影响统计,累计各事件评分为总应激量。[7]量表由人际关系、学习压力、受惩罚、丧失、健康适应和其他6个因子构成,量表的a系数、分半信度和重测信度分别为 0.85、0.88 和0.69。

4.症状自评量表—抑郁分量表(SCL90-D)

症状自评量表共包含90个自我评定项目,由躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁等10个因子构成。[7]为了减少因题量过多引起被试者的疲劳和抵触情绪,本文选择SCL-90抑郁分量表中7个比较有代表性的项目加以分析,主要包括情绪忧虑、悲观失望、低自我价值感、兴趣缺失等内容。探索性因素分析抽取出一个因子,解释48.13%的总变异。问卷的a系数和分半信度分别为0.82和0.76。

(三)数据处理

使用SPSS 13.0和Amos 4.0统计软件对调查数据进行统计分析。

三、结果分析

(一)应激生活事件、抑郁情绪与大学生自杀意念的关系

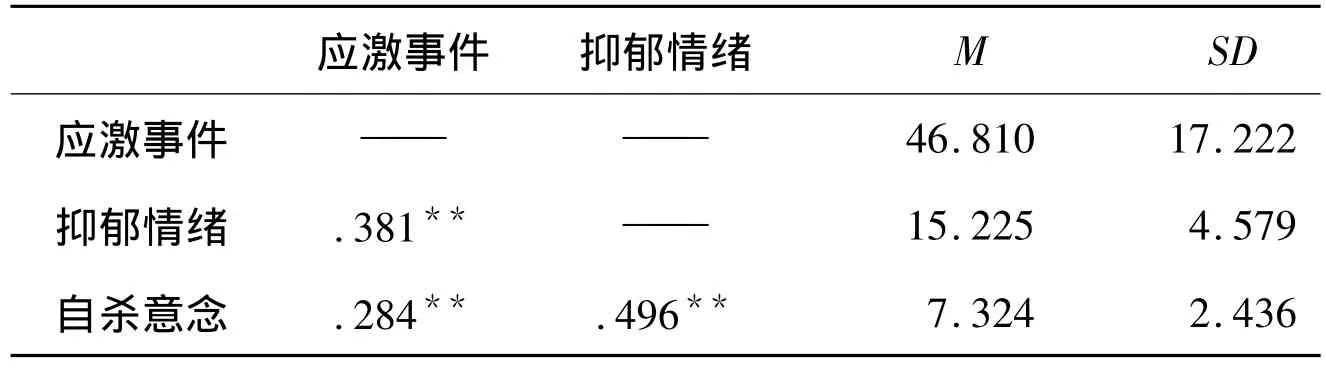

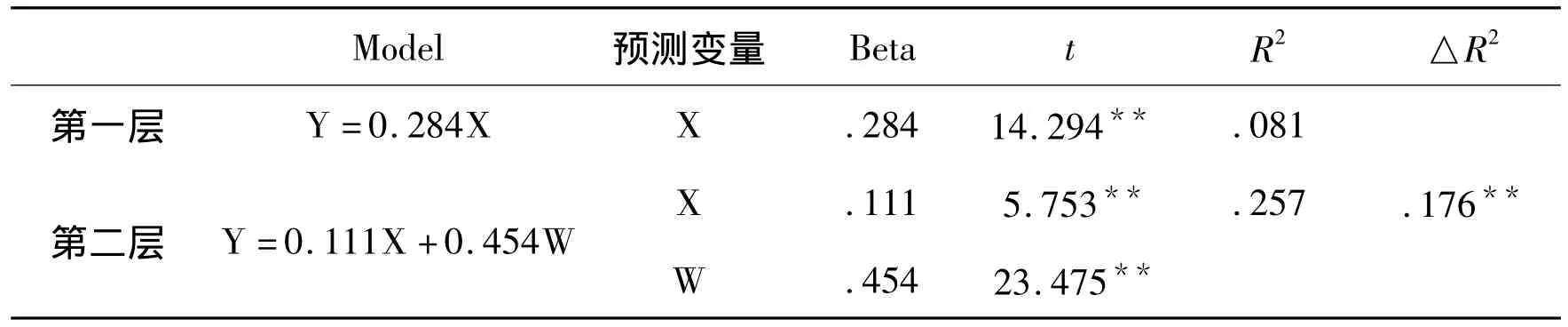

将应激生活事件、抑郁情绪和自杀意念三个变量进行皮尔逊积差相关分析,结果显示三个变量之间都呈显著正相关(详见表1)。进一步的分层回归分析发现,在加入抑郁情绪之后,应激生活事件对大学生自杀意念的预测作用显著减弱(详见表2)。

作为人们生活中最常见和最主要的应激源,应激生活事件在青少年自杀意念和行为中的作用已得到诸多研究和临床实际的证实。笔者通过对大一新生心理普查中有自杀意念的学生进行访谈后发现,这些学生产生自杀意念之前,几乎都经历了较多或较强的应激事件,而应激的内容主要与学习压力、家庭关系和感情受挫有关。作为一种典型的负性情绪,抑郁是个体遭遇应激事件后的一个常见不良反应,而抑郁产生以后又会对个体的自杀意念和自杀行为产生重要影响。有研究发现:有自杀意念的青少年,其抑郁的发生率和抑郁程度都显著高于无自杀意念的青少年,抑郁症状越严重,自杀意念的频率和强度越高。[8]

表1 应激生活事件与抑郁情绪、自杀意念的相关分析

表2 应激生活事件和抑郁情绪对大学生自杀意念的分层回归分析

(二)核心自我评价与抑郁情绪、自杀意念的关系

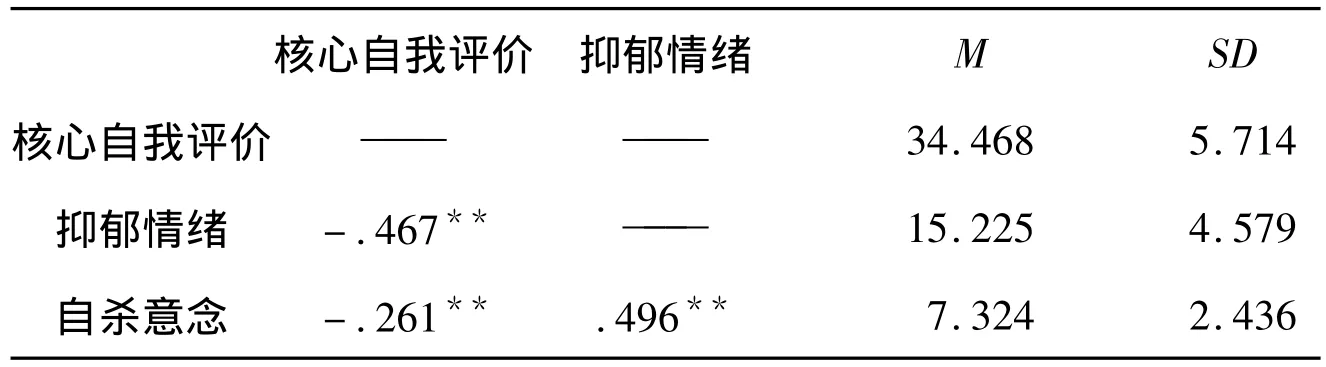

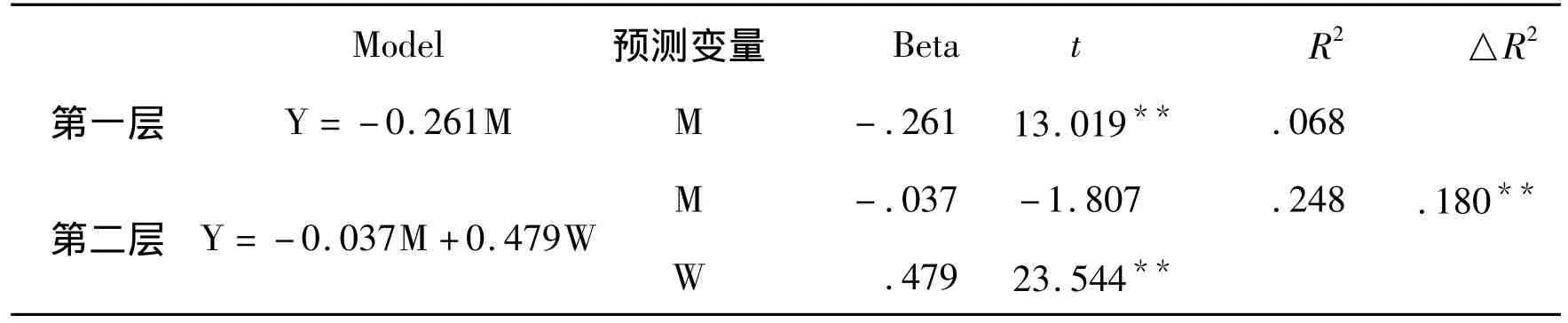

相关分析结果表明,核心自我评价与抑郁情绪、自杀意念之间都呈显著负相关(详见表3)。进一步的分层回归分析结果显示,在预测变量中加入抑郁情绪之后,核心自我评价对自杀意念的预测作用由显著变得不显著(详见表4)。

核心自我评价是个体对自身能力和价值所持有的最基准评价,会影响其他所有的次级评价,主要包括自尊、神经质、一般自我效能感和控制点四种成分。[9]已有研究表明,核心自我评价的四种成分都与青少年自杀意念存在密切关系。那么为什么在加入抑郁情绪之后,核心自我评价对大学生自杀意念的预测作用反而变得不显著了呢?作为个体对自己的最基准评价,核心自我评价直接影响的是个体对自己情绪、价值感和能力等方面的次级评价,而不直接影响个体的选择和行为。自杀意念是个体在面对不良处境时的认知选择,通常是在个体体验到无助、无望和无路可退的“三无”状态时做出的选择。处于抑郁状态的个体,最容易体验到这种“三无”状态。因此,核心自我评价主要通过减缓个体的抑郁情绪,从而阻止自杀意念的产生。

表3 核心自我评价与抑郁情绪、自杀意念的相关分析

表4 核心自我评价和抑郁情绪对大学生自杀意念的分层回归分析

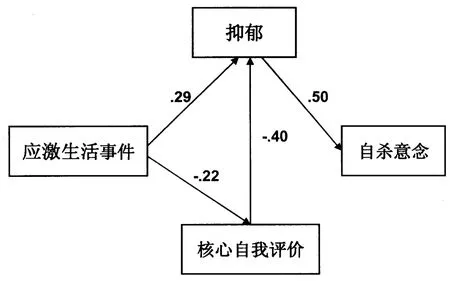

(三)大学生自杀意念的应激—评价模型的构建

为了进一步探明应激生活事件、核心自我评价和抑郁之间的具体关系,更好地分析它们如何对大学生自杀意念产生影响的,我们根据回归分析的结果,利用结构方程模型技术构建了两个大学生自杀意念的应激—评价模型,即完全中介模型和部分中介模型(详见图1和图2)。

图1 完全中介模型

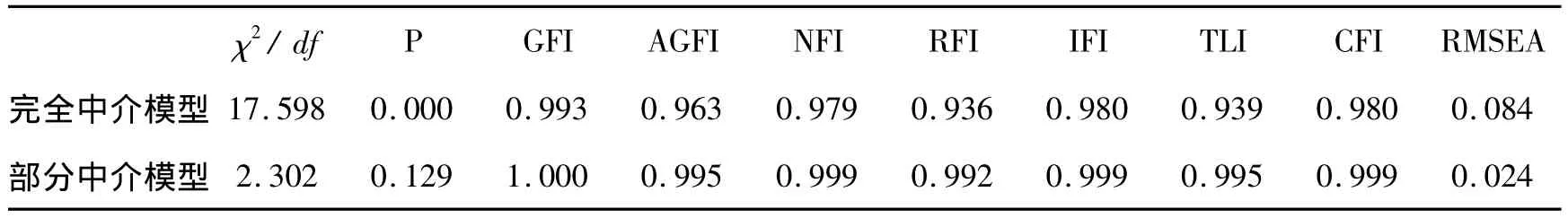

对两个模型分别进行数据拟合检验(N=1163),结果显示:完全中介模型拟合不理想,而部分中介模型拟合较好(见表5)。一般认为,χ2/df越接近于1,模型拟合越好,当χ2/df大于5时,模型拟合不理想;RMSEA 越接近于 0,模型拟合越好,RMSEA 大于 0.08 时,模型拟合不理想;GFI、AGFI、IFI、TLI、CFI等拟合指数在0.90以上表示模型拟合较好,越接近于1,模型拟合越好。[10]尽管完全中介模型的GFI、NFI、RFI、IFI和CFI等拟合指数都在0.90以上,但其χ2/df和RMSEA两个指标不符合模型拟合的要求,而部分中介模型各项拟合指标都比较理想。因此,本文选择部分中介模型作为这几个变量之间的关系模型。该模型是基于对自杀的素质—应激理论和系统评价模型两个理论的分析、并对调查数据进行实际拟合检验的基础上建立起来的,对预测非精神疾病所致的自杀意念具有一定的指导意义。

表5 模型的拟合检验

四、研究结论与对策建议

(一)研究结论

1.应激生活事件既可以直接诱发大学生的自杀意念,又可以通过核心自我评价和抑郁情绪两个中介变量对大学生自杀意念产生间接影响。

2.核心自我评价并不直接作用于大学生的自杀意念,而是作为中介变量缓解应激生活事件对抑郁情绪的影响,从而阻止大学生自杀意念的产生。

3.抑郁情绪在应激生活事件和核心自我评价对大学生自杀意念的影响中起着重要的中介作用,是大学生自杀意念的直接且重要的诱发因素。

(二)对策建议

1.建立大学生心理动态监测机制,关注遭遇重大应激事件学生的心理状态

对于非精神疾病所致的自杀意念和行为,应激生活事件是重要的诱发因素,其中那些突发的重大丧失和挫折最容易引发个体的自杀意念和行为。对于大学生来说,由于他们正处于自我同一性发展的关键时期,没有形成稳定的人生观和价值观。同时,由于成长过程中受到较多的保护,导致挫折承受能力较弱。在遭遇重大应激事件时,他们往往手足无措,情绪容易失控。因此,有必要在学校、学院、班级和寝室四个层面建立学生心理动态监测机制,关注遭遇重大应激事件的学生的心理状态,如出现明显的抑郁、焦虑、自责、内疚、自我孤立、回避社交等情绪和行为反应时,应及时给予关心帮助,并进行心理危机评估和采取相应措施,帮助学生恢复心理平衡,维护心理健康。

2.加强抑郁症知识的宣传与普及,增强学生的情绪自我觉察与调节能力

研究表明:抑郁情绪是引发个体自杀意念和行为的一个直接且重要的因素。因此,高校在平时的心理健康教育中,应通过各种方式宣传普及抑郁症的相关知识,使学生学会如何预防抑郁,出现抑郁之后能够积极求助和自我调节。

同样经历了应激事件,为什么有些人事后会出现长期的抑郁、焦虑等情绪障碍,乃至出现自杀意念和行为,而有些人则可以很快摆脱这些应激事件的影响呢?美国丹佛大学情绪调节实验室研究人员认为,个体的情绪调节能力可能是导致这一问题出现的主要原因。[11]因此,有必要通过课堂教学、专题讲座或团体训练等方式指导大学生进行情绪自我觉察与调节,具体可以针对引起情绪的原因进行加工和调整,包括对情境的选择、修改,注意的调整,认识的改变等策略,也可以对已经发生的情绪在生理反应、主观体验和表情行为等方面,通过增强、减少、延长、缩短等策略进行调整。

3.培养积极心理品质,提升学生的核心自我评价水平和主观幸福感

近年来,在积极心理学思潮的引领下,世界各国掀起了一场积极心理学运动,在心理健康教育领域主要体现为培养学生的积极心理品质。培养学生的乐观、自信、内控感和感恩等积极心理品质不仅可以有效预防心理疾病的发生,也可以有效促进学生心理疾病的好转,更能提升学生的幸福感。而乐观、自信、内控感等积极心理品质正是核心自我评价的重要内容,因此,对学生积极心理品质的培养,可以有效地提高学生的核心自我评价水平。一个心理健康、核心自我评价高和感到幸福的人,能更好地应对生活中的各种应激挫折,不容易出现自杀意念和行为。

[1]费立鹏.中国的自杀现状及未来的工作方向[J].中华流行病学杂志,2004,25(4):277-279.

[2]Liu X,Tein J Y,Zhao Z,et al.Suicidality and Correlates among Rural Adolescents of China[J].Journal of Adolescent Health,2005,37(6):443-451.

[3]Mann J J,Waternaux C,Gretchen H L,et al.Toward A Clinical Model of Suicidal Behavior in Psychiatric Patients[J].Am J Psychiatry,1999,156(2):181-189.

[4]Johnson J,Gooding P A,Wood A M,et al.Resilience as Positive Coping Appraisals:Testing the Schematic Appraisals Model of Suicide(SAMS)[J].Behaviour Research and Therapy,2010,48(3):179-186.

[5]杨雪龙,童辉杰.大学生自杀风险评估及相关社会心理因素研究[J].中国临床心理学杂志,2010,18(6):695-697.

[6]杜建政,张翔,赵燕.核心自我评价的结构验证及其量表修订[J].心理研究,2012,5(3):54-60.

[7]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:106-107.

[8]Cukrowicz K C,Schlegel E F,Smith P N,et al.Suicide Ideation among College Students Evidencing Subclinical Depression[J].Journal of A-merican College Health,2011,59(7):575-581.

[9]Judge T A,Bono J E.Relationship of Core Self-evaluations Traits-self-esteem,Generalized Self-efficacy,Locus of Control,and Emotional Stability-with Job Satisfaction and Job Performance:A Meta-analysis[J].Journal of Applied Psychology,2001,86(1):80-92.

[10]史雅翼.线性结构方程模型评价指标的应用[J].中国医院统计,2001(8):46-47.

[11]赵鑫,周仁来.扫描国际主要情绪调节研究中心(上)[N].中国社会科学报,2010-08-05.