基于维基的微格教学实验的设计研究

王 吉,王 珣

(1.渤海大学 教育与体育学院,辽宁 锦州 121000;2.天津师范大学 教育学院,天津 300074)

微格教学是运用现代视听技术对师范生进行教学技能训练的一种综合性设计性实验,而综合性设计性实验是实验教学内容、方法和手段改革的重要内容[1]。自斯坦福大学艾伦(D.Allen)提出这种可控制的实习系统以来,微格教学法已在世界各国教师教育中得到广泛采用,其有效性也经受了许多实验的检验。这种有效性很大程度上源于微格教学独特的反馈设计,通过录制回看并集体分析教学片段的过程录像,微格教学可以将他人间接的主观评价变为客观的全方位的反馈与评价,因此反馈信息真实、准确、可靠[2],更容易被受评者接受并内化,因此许多关于微格教学实验的改进都把重心放到了反馈评价环节的改进上[3-5]。微格教学的反馈,除了教师点评外,小组讨论也是重要的组成部分[6]。通过学生自评、小组成员间的互评,参评者和受评者能在真实的情境中对自己的试讲活动,以及试讲过程中涉及的环境设计、教学设计、教学实施等各相关因素进行持续不断的审视、反思、探究和改进。然而在实践中我们发现,小组成员间的互评普遍存在功能上的缺失。为了更好地解决问题,并上升为一定理论,我们采用了设计研究的思路,对实验中学生互评的问题进行了一定探索[7]。

1 微格教学中学生互评问题的分析与评估

1.1 学生互评的片段性

从学生的角度看,微格教学包括如下几个阶段[6]:学习研究阶段(学习微格教学理论、教学技能分类、评价理论等)、前期准备阶段(包括选授课主题、查阅资料、进行教学设计、形成教案等)、教学实施阶段(学生模拟试讲)、评价反馈阶段(学生自评、互评、教师点评)、修改教案重新试教阶段。

理论上,小组成员间的互动与评价应该在各个阶段都有所体现,学生相互评价的内容应该包括前期的对微格教学的理解、教学方案的设计、教学实施过程中的表现等,但在实践中,对微格教学相关的学习研究、教学前的准备、教学设计等环节往往是学生独立进行的,并没有同伴的互动,学生互评往往仅限于对参与微格教学的学生教学实施这一个片段的表现进行分析,评价是片段性的。

1.2 学生互评的浅表性

一般的微格教学中,学生互评是在某个学生教学实施后,小组成员在指导教师带领下观看教学录像,结合录像,小组成员即时使用口头语言或书面文字进行点评。这种观摩与评价是顺序即时进行的,虽然观摩时可能会反复观看录像,但一般要求小组成员观看之后就对授课者的表现给予评价。由于集体观摩的时间限制以及迅速组织语言表达观点的要求,往往使小组成员无法给出深刻的评价,学生之间的评价往往如蜻蜓点水,只是粗略地给出个“优”、“良”等等级评定,最多不过寥寥几个字的简单的描述,无法形成有深度的审视与反思,因此,评价是浅层次的。

1.3 学生互评的对抗性

由于上述的片段性和浅表性,小组互评的其他学生往往只是匆匆浏览了试讲学生授课环节的表现,小组学生互评时可能无法很好地点评试讲者的表现,加上互评学生缺乏权威性,为数不多的反思性评价意见往往不被认同,从而形成对抗。这种对抗有2种表现,一是沉默消极的对抗,点评的学生不发言或随便说点儿好听的,被评的学生也不重视其他学生的点评,不能引发思考,随便听听就算了;二是激烈的对抗,点评学生的发言不为试讲者认同,彼此就教学实施中的一些情况进行缺乏理解的争执。虽然二者表现不同,但本质上都表现出了反思的缺乏,是一种缺乏理解的对抗。

2 基于维基的协作式微格教学实验的设计

针对微格教学实验中表现出的小组成员交流的障碍,我们构思了一种基于维基的协作式微格教学模式,从理论上进行了整理,并进行了相应的原型设计。

2.1 基于维基的协作式微格教学的理论基础

基于维基的协作式微格教学,本质上是一种计算机支持的体验式协作学习活动,体验教学理论和活动以及学习理论是它的教育理论基础,维基是它的技术实现环境。

体验教学是在教学中教师通过创设各种情境,引导学生由被动到主动,自主地对教育情境进行体验,并在体验中形成正确的认识,形成积极的情感[8]。在微格教学活动中,教师通过设计一个模拟的教学情境,要求学生在活动中充分参与,获得个人的经验,通过交流、分享和反思总结,并提升为能指导个人实践的活化的教育理论,因此“体验”是这种协作式微格教学的核心。另一方面,这种模拟教学现场的体验并非隔离、孤立的个人感受,而是在集体协作活动中的学生共同参与的活动。在基于维基的协作式微格教学中,学习者要通过维基工具将学习活动中的思维过程外显化,并在其他人帮助下对行为进行修正及内化,完成意义的建构[9],因此,我们依据活动理论的要求,将微格教学中学生的活动作为基本分析单元,关注影响学生活动的诸多因素间的作用。

2.2 同伴协作互评微格教学的设计与实现

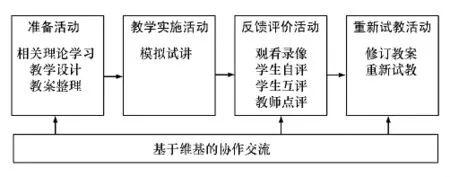

根据微格教学体验的要求,结合教学训练经验,我们以微格教学中学生的活动为分析单元,设计出如图1所示的基于维基协作的微格教学训练模式图,并在实践中运用设计的方案。为了更客观地分析设计方案的效果,实践中我们采取了对照实验的研究方法。

图1 基于wiki的协作式微格教学训练模式图

在准备活动中,教师首先将相关的理论知识以及典型的微格教学教案样本等学习资源放到网上供学生阅读学习,并对实验组学生进行wiki使用培训,让学生熟悉wiki协作的理论和一般操作,同时要求实验组学生借助维基平台对相关内容进行补充、修改,提供更多相关学习资源。经过学习后,学生确定自己微格教学试讲的课题,并进行教学设计,每个学生要将自己的教学设计方案放到维基平台上供同组学生观摩,并要求各个学生对同组学生的设计方案进行分析及修改,最后在协作中,小组各成员分别完成教学方案的制定,并按照教学设计进行微格教学的模拟试讲。

在评价反馈活动中,各小组学生首先完成观看录像的工作。观看录像可以小组集体进行,也可以分别观摩放到网上的录像视频。观摩后学生首先要在维基平台上进行书面形式的自评与互评,这种文本化的评论是深思熟虑后的表达,被评者也能更客观地审视评论者的意见,进而更好地对自己的设计方案和教学实施情况进行反思。

在重新试教活动中,学生在充分考虑小组同学的修改意见后,对自己的教学设计进行必要的修改,重新编写教案,再次试教,完成一个微格教学的循环。

在这个设计中,虽然学生的活动主要流程没有改变,但活动的平台迁移到了维基平台上,这样既解决了传统模式受时间限制导致的欠交流、少反思的问题,同时,修改后的微格教学材料又可以为后续学习者借鉴,更好地促进知识的积累。

3 基于维基的协作式微格教学的行动与总结

按照设计研究的一般流程,我们在行动中应用了设计的理论模型,并通过对比实验检验了基于维基的协作式微格教学的效果。

3.1 研究对象

本研究选取了我校教育技术学专业2009级参与微格教学的2个班的49名学生作为被试,其中1班人数为25人,2班为24人。2个班级以前的课程大都在一起学习,平均学习成绩相似,参与微格教学的指导教师也都是本专业的同一名教师,这样就尽可能地排除了可能对结果产生影响的无关变量。其中1班作为实验班,采用了基于维基的协作式微格教学的训练,2班则按传统做法,采用固定时间的口头反馈。

3.2 研究平台与工具

本研究最初试图用Moodle系统集成的wiki作为微格教学中学生互评的平台。因为在以往教学中,我们曾用该平台搭建过多门网络课程,学生对Moodle下的操作相对比较熟悉,但分析后我们发现,Moodle下的wiki稍显简单,对视频、图片等支持不佳,因此研究最终使用了国内流行的开源软件HDWiki。HDWiki是一个免费的开源软件系统,它是专为中文用户设计开发的,采用了PHP和MySQL架构,具有操作简单、功能全面的特点,近年来在许多领域得到了比较广泛的应用。我们利用HDWiki在局域网内搭建了微格教学wiki服务器,作为学生协作的平台。

在数据搜集上,我们主要取了微格教学教师评分、学生感受等2个观测点,从主观、客观2个方面考察研究设计的效果,并使用中文版的SPSS17.0对结果进行了分析。

3.3 研究过程和结论

按照微格教学的一般流程,指导教师对2个班共4组学生介绍了微格教学的基本知识,并将相关内容放到所有学生都可以访问的网络平台上,要求所有学生课后学习,并通过小组合作完成教学设计,同时,对实验班的学生,特别要求要通过维基平台参与到同组其他学生的教学设计和教案编写中,协作完成自己的教学设计。一周准备时间后,2个班同时在微格教室进行初次试讲。试讲结束后,课题组2个教师分别根据学生的教学设计、试讲表现为其打分,最后以2个教师的平均分作为每个学生的初次微格教学成绩,并以这个成绩检验在准备阶段进行维基协作准备微格教学的效果。为尽量避免该次评测成绩对于学生后续学习的影响,初次评测的结果并没有反馈给学生。为检验均值差异的显著性,我们对2组数据进行了独立样本t检验,整理后的结果如表1中“初次微格教学成绩”所示。

初次试讲结束后,对照班的学生按传统方式集中观看教学视频,并在教师组织下集中进行传统的自评与互评。实验班的教学视频集中存放在服务器上,供小组学生随时观摩分析,同时要求实验班学生使用wiki系统进行自评,并结合模拟教学过程对教学方案进行修改。小组其他学生也要利用wiki平台阅读并修改发布的教学方案,并共同改善教学视频中的问题。

第一轮试讲并点评后,进行重新试教。这次的教案和试讲表现作为第2次考核的依据,在这次试教后,教师按照前次相同标准对学生表现给分,作为本次微格教学的最终成绩,结果同时也用于检验基于维基微格协作互评的效果。最终结果如表1中“第2次微格教学成绩”所示。同样我们对成绩差异的显著度进行了独立样本t检验。

表1 两次微格教学成绩统计表

由表1可见,实验班的学生在使用维基协作准备微格教学后,初测平均成绩为83.22分,高于对照班的80.88分,经过独立样本t检验,可以看到差异显著度为0.018<0.050,二者成绩存在明显差异,说明通过基于维基的协作备课的学生,表现优于传统独立准备微格教学的学生。

实验班的学生在使用维基协作进行互评后,最终平均成绩为86.16分,高于对照班的80.04分,经过独立样本t检验,可以看到差异显著度为0.000<0.05,二者成绩存在明显差异,说明通过维基平台的相互点评后学生表现同样优于传统微格教学互评的学生。另外值得注意的是,对照班的学生的第2次微格教学成绩反而低于初次的成绩,虽然经配对样本t检验看到p=0.46>0.05,不能肯定2次测验有显著差异,但也反映出,如果没有系统的评价反馈,微格教学中试讲本身不能提高学生的实践能力。

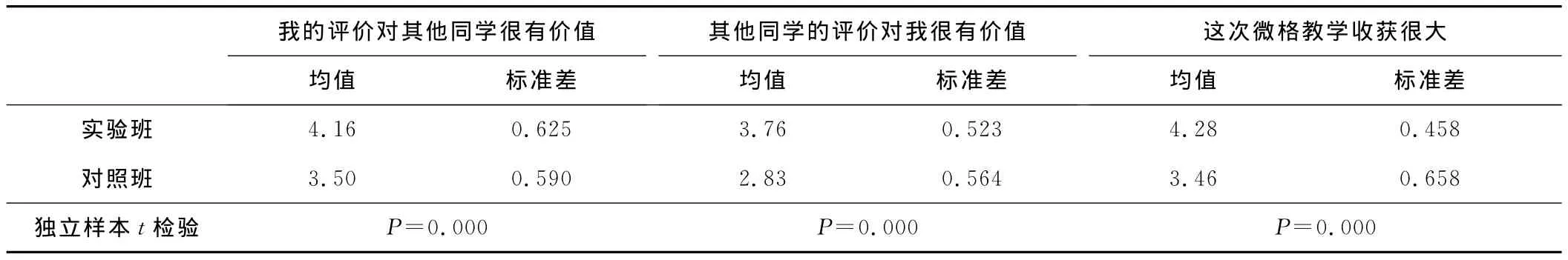

除了对学生微格教学的成绩进行分析外,我们还通过自编的量表调查了不同方法参与微格教学后对相关因素的态度,量表由3个问题组成,分别考察了学生对自己评价行为和同学评定的认同程度,以及对微格教学效果的认同,整理后的结果如表2所示。

表2 对微格教学互评效果及整体效果的认识统计表

由表2可见,2个班的学生在对互评的认识上差异明显。通过wiki进行协作互评的学生对自己评价他人时的表现,对他人评价自己的内容2方面的认同程度均高于对照班,这说明,使用wiki平台进行协作互评能够促进互评的质量,提高互评效率。此外,实验班学生对微格教学的整体评价也显著高于对照班,说明使用wiki平台促进了学生互评的质量,也因此提高了学生对微格教学的满意度。

4 基于维基的协作式微格教学的行动反思

本研究旨在通过维基平台,促进学生协作解决微格教学的问题,提高微格教学中学生互动的质量。通过设计、应用教育干预方案,我们一定程度上解决了微格教学中学生互评不畅的问题,并在理论上验证了利用维基实施同伴协作,能够促进微格教学中的学生互评,从而提高微格教学的效果和学生的积极性。同时,在应用中我们还发现,基于维基的协作式微格教学模式,能够克服过去统一部署带来的教学时间固定、工作流程紧张的问题,学生可以在相对宽松的时间里认真思考,在思考后有针对性地听取教师意见,进而改进自己的教学实践。但另一方面,通过设计研究中对实验者的访谈,我们也发现一些新的问题需要进一步思考。

首先,基于维基的协作式微格教学增加了教师的负担。方案设计之初,我们认为当学生的自评和学生间的协作式评价真正起作用后,教师的评价可以相对减少,因此,微格教学指导教师的负担能够减少。但实践中教师却反映工作更多了。在维基模式下,教师要经常关注维基平台的运行,而在传统模式下,教师只需要关注每个学生的教案和课堂表现,并依此给分就可以了,并且在维基模式下,教师除了继续看每个学生的教案和课堂表现外,还要花时间去看其他学生对其教案的修改和评价,增加了关注的内容。所以参与的教师反映维基模式教学比传统微格教学要麻烦。

其次,基于维基的协作式微格教学要求学生也投入更多的精力。虽然实验是在教育技术学专业的学生间进行的,学生计算机操作水平相对较高,但仍有许多学生表示熟悉界面花费了较多时间,而且部分学生表示,虽然认真看了其他学生的教案,但实在不知道该如何点评,在评价结果上也存在个别参与互评的学生无法很好评价其他学生表现的问题。按照布鲁姆的认知目标分类说,“评价”是高级学习阶段的学习目标,因此,刚走上模拟讲台的学生可能会较难达到该目标要求。

基于以上问题,我们考虑借鉴其他学者的研究[10],在今后微格教学实践中,要重点选拔培训一些表现较好、乐于服务的学生作为“导生”,通过“导生”帮助教师管理维基平台,指导其他学生参与讨论,并有针对性地根据其他学生的表现给予帮助。

基于维基的协作式微格教学的最终落实,需要依托于一个更具可用性的精细化的实验室建设和实验管理的模式,但当前的微格教学实验室建设在设备选购、建设方案、配套方案设计等方面还存在诸多问题[11],这要靠实验管理者和设计者发挥主观能动性,突破原有的理念束缚和思维方式,从而形成对实验室管理具有指导意义的新观念[12]。

(References)

[1]田运生,刘维华,王景春.综合性设计性实验项目建设的探索与实践[J].实验技术与管理,2012,29(2):126-129.

[2]马永富.微格教学的环节及其理论依据[J].湖南师范大学教育科学学报,2002(4):70-75.

[3]潘文涛,黄宣文.微格教学若干问题探讨[J].电化教育研究,2005(8):53-54.

[4]吴志华,周德茂.简论微格教学评价标准的建立[J].教育科学,2003(6):25-27.

[5]高丽.微格教学中课堂教学技能评价的定量化研究[J].电化教育研究,2005(10):56-59.

[6]穆陟晅.基于网络的微格教学系统及其设计刍议[J].中国电化教育,2007(10):106-109.

[7]王佑镁.教育设计研究:是什么与不是什么[J].中国电化教育,2010(9):7-14.

[8]常咏梅.基于体验教学理论的教学活动设计研究[J].电化教育研究,2012(3):88-90.

[9]况姗芸.动机视角下的CSCL学习活动设计研究[J].电化教育研究,2012(3):80-87.

[10]王盛峰.导生制微格教学模式设计研究[J].电化教育研究,2011(10):72-76.

[11]万长建,姚菊香.高校实验室建设与管理精细化研究[J].实验技术与管理,2012,29(2):188-190.

[12]陈宪明.论高校实验室管理的观念创新[J].实验技术与管理,2011,29(2):21-23.