利用跨断层形变资料研究近期唐山断裂活动性*

周海涛,周 伟,杜雪松,余 敏,夏 峰

0 引言

近30年来,唐山台积累了丰富的跨断层短水准和短基线测线资料,为研究唐山断裂活动奠定了基础。唐山地区是现代地震活动区,构造活动性强烈,很多学者根据地球物理探测资料、区域水准监测资料和水平形变观测资料 (三角、测距、GPS)对唐山断裂习性进行过研究 (李建华等,1998;谢觉民,华彩虹,1999;刘若等,1997;李绍炳,1986;郝书俭,尤惠川,2001)。在1984~1991年间,唐山断裂附近发生7次4.5级以上中强震,可以认为此时的地震主要是唐山大地震后的余震释放。此后近4年没有中强地震发生,可以认为1991年后较强余震已基本释放完成。2008年汶川8.0级地震和2011年日本东海岸附近海域9.0级特大地震,对华北地区都产生了一定的影响,2012年5月28日,在唐山市辖区与滦县交界处发生了MS4.7地震,震源深度22 km(大震速报参数为MS4.8地震,震源深度8 km),预示着地震活动性在增强。因此有必要对唐山跨断层形变资料进行精细的分析,从而研究断裂活动性及其对周边的影响。唐山断裂处于华北地区,而华北地区 (本次工作选用的范围为34°~ 42°N,106°~ 124°E)自1998年1月10日张北MS6.2地震以来,已14年没有发生过MS6.0以上地震,则可以简单地认为整个华北地区自1998年以来处于一个应力积累阶段,本文通过研究1999年以来的跨唐山断裂的水准和基线资料,以期找出断裂在此阶段的活动状况。

1 唐山断裂概况

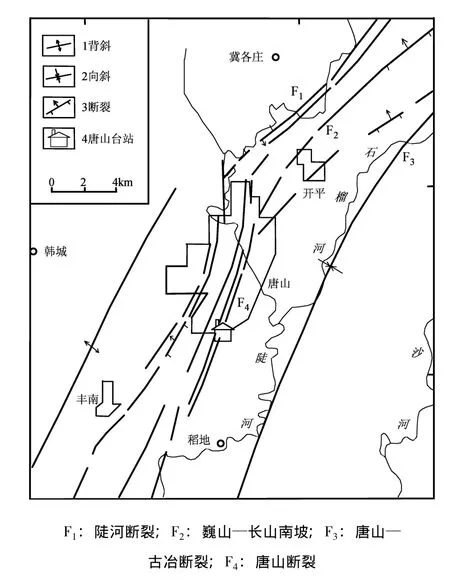

唐山断裂带位于燕山断褶带的南缘,山区和平原的交界地带,主要由陡河断裂、巍山—长山南坡断裂、唐山—古冶断裂和唐山断裂构成。唐山断裂和唐山—古冶断裂为唐山断裂带的东支断裂,为唐山7.8级地震的发震断裂,唐山断裂走向NNE,为一条高角度断层。据浅层地震探测研究,唐山台站所跨的唐山断裂与其上部的地表主破带产状一致,上下贯通,都呈近直立状态 (谢觉民,1997),断层的倾角约为72°(郝书俭等,1998)。唐山市区域地质构造及唐山台位置见图1。

2 唐山断裂形变特征

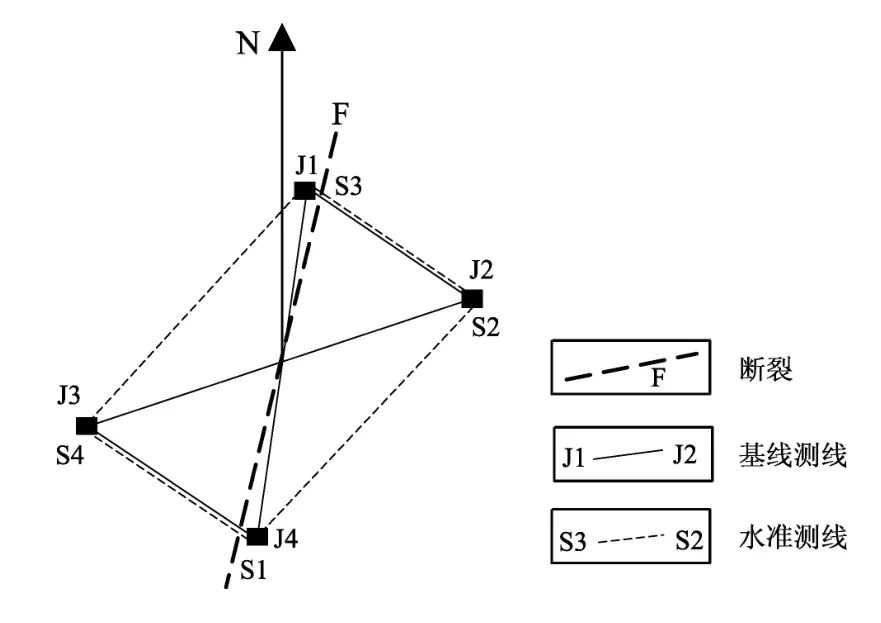

唐山台站共布设有4条基线测线和4条水准测线。每个基线桩的基座上都设有水准点 (它们在同一桩墩上),布设情况如图2所示。本文研究的跨断层测量资料从1999年1月1日至2012年9月28日。

为了更好的展示唐山断裂运动变化特征与断裂周边地震之间的关系,本次工作选取了唐山台外围100 km内MS4.0以上,200 km内MS5.0以上的地震作为研究对象,为了不排除远场大震的可能影响,把可能对华北地区产生影响的2008年汶川MS8.0地震和2011年日本东海MS9.0特大地震也列为研究对象,分析其与唐山断裂运动变化之间可能存在的联系。

2.1 垂直运动

图1 唐山市区域地质构造图及唐山台位置示意图Fig.1 Sketch of regional geological structure of Tangshan area and the position of Tangshan Station

图2 台站基线和水准测线布设示意图Fig.2 Sketch of baseline and leveling line layout at Tangshang Station

由于只有水准2-3和水准1-4跨断层,因此只对这两条水准测线进行研究。假定断裂在图2所示的小范围内垂直方向上运动方式近似相同,而将两条跨断层测线测得断层垂直活动的差异看作误差所致,则根据式 (1),可求解唐山断裂的垂直运动参数。

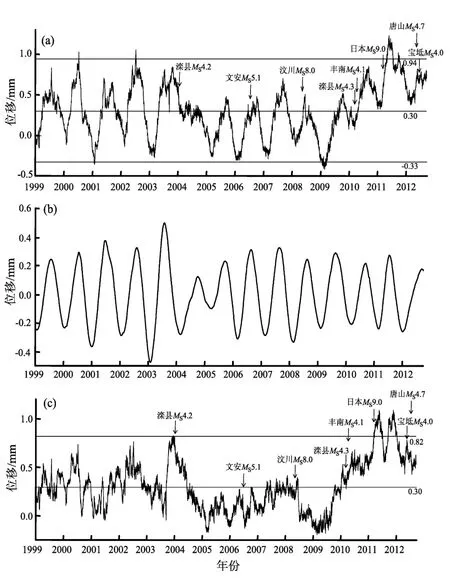

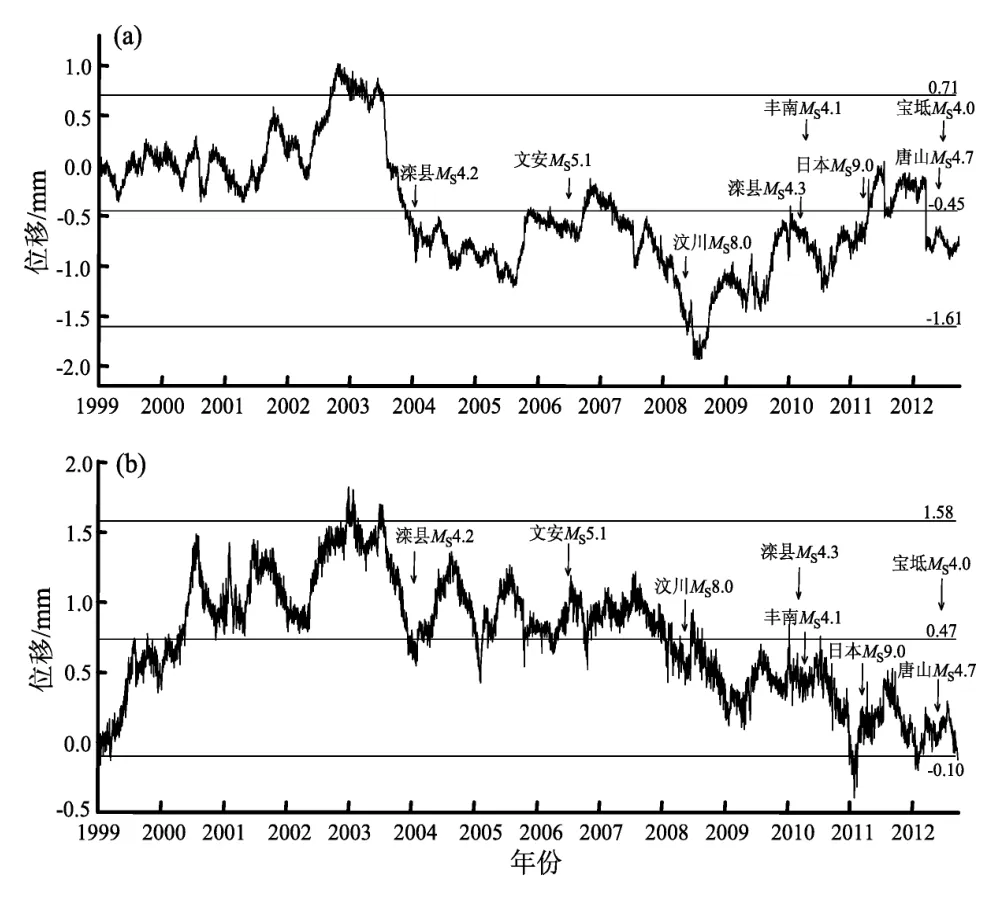

根据求解的垂直运动参数可以绘制垂直运动变化曲线,图3为唐山断裂垂直运动变化曲线,该曲线变化显示断层两盘的相对运动,因为所求得的唐山断裂垂直运动变化曲线有很明显的年周期变化 (周海涛等,2010),本文采用傅立叶滑动去年周期的方法进行处理,得出了去除年周期的断裂垂直运动变化曲线,断裂正断活动表现为曲线上升;逆断活动表现为曲线下降。

图3 1999年1月~2012年9月唐山断裂垂向运动变化曲线(a)唐山断裂垂向运动;(b)周期估计值;(c)垂向运动与周期估计值之差Fig.3 Vertical movement variation curves of Tangshan Fault from Jan.,1999 to Sep.,2012(a)the vertial movement of Tangshan Fault;(b)the estimated period value;(c)the difference of the vertical movement of Tangshan Fault and the estimated period value

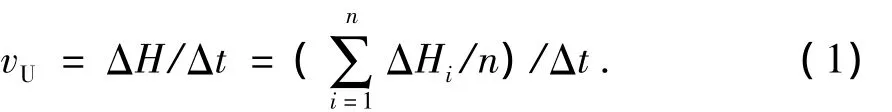

式中,vU为断裂两盘垂向相对运动速率;ΔH为两次观测得到的断裂上下盘高差的变化量;ΔHi为第i个跨断层水准测线所测高差变化量 (其中正值为正断运动,负值为逆断运动);n为跨断层水准测线数;Δt为两次观测时间的间隔。

从图3a中可以看出唐山断裂垂直运动结果中包含比较明显的年周期变化,通过去除的年周期变化 (图3b),可得到去年周期变化曲线 (图3c)。从图3c中可以看出,从1999年1月至2003年9月,唐山断裂垂直运动主要呈正逆断交互运动形式,2001~2002年表现为趋势性正断活动,2002~2003年表现为趋势性逆断活动,但2003年底表现为明显的趋势性正断运动,之后是长达1年多的相对比较显著的逆断运动,此逆断运动开始后,在唐山台以东约50 km处发生了MS4.2地震,这可能是对周边应力场发生较大变化的一种响应。2005~2008年中期,主要表现为一种正逆断交互运动形式,2006年在唐山台西南约200 km处发生了文安MS5.1地震,但从图3c中不能直观的总结出文安MS5.1地震与唐山断裂运动变化存在某种特定关系。

2008年汶川MS8.0地震前,唐山断裂并没有表现出明显的趋势性变化,但地震一个多月后唐山断裂表现出近一个月大幅急剧逆断活动,这种现象可能是汶川8.0级地震对唐山地区影响的一种体现。唐山断裂的逆断活动一直持续至2009年中期,之后表现为正断活动,在此期间唐山断裂周边发生了两次MS4.0以上地震。在2011年日本东海MS9.0特大地震后,断裂的垂向运动方式呈急速的正断运动,持续了近2个半月,后又变为急速的逆断运动,该现象可能是唐山断裂及周边地区对日本MS9.0大地震的响应。2012年5月28日唐山MS4.7地震前近一个月内,断裂呈急速的正断运动,地震后呈一种低速的正逆交替运动。由此可见远场大震和华北地区中强地震在唐山断裂的垂向运动变化的方式中可能有一定的显示,这意味着唐山地区及周边地壳应力场可能有一定的异常变化,应当加以密切关注。

分析唐山断裂垂向运动变化对其周边中等地震响应情况,笔者发现在唐山断裂周边发生中等地震前,断裂多呈急速的正断运动,之后在恢复调整阶段容易发生地震。而华北地区的中强地震对唐山断裂的影响形式和程度有待进一步研究。

而远场大震对于唐山断裂垂向运动的影响主要体现在同震形变上,但该同震形变有其滞后性和继承性,一般会在远场大震发生后几天表现出来,并持续1~2个月的急速变化,而后是急速的恢复阶段。

2.2 水平运动

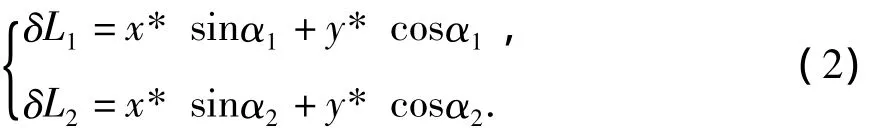

基线观测可以监测到断层两盘间的水平运动与形变,本文忽略应变部分,将其基线变化近似地看做由断层两盘相对水平运动引起,来研究断层水平运动特征。一般的跨断层基线与断层的位置关系如图4。唐山台有4条跨断层基线,为了综合分析断裂的水平向运动,在假定断裂两边在较小的范围内水平方向上的相对运动可看作在刚性运动的前提下,利用最小二乘法,采用公式 (2)求解断裂的水平向运动参数 (周海涛等,2009):

式中,x为张压分量 (垂直于断裂走向,张性运动为正);y为走滑分量 (沿断裂走向,左旋走滑为正);δL1和δL2分别是基线1与基线2的两期观测值之间变化量 (伸长为正);α1、α2分别是基线1、基线2与断裂走向的夹角 (由断层走向顺时针转动到基线方向所转过的角度)。

图4 断层与基线位置关系示意图Fig.4 Sketch of the position relation between the fault and the baseline

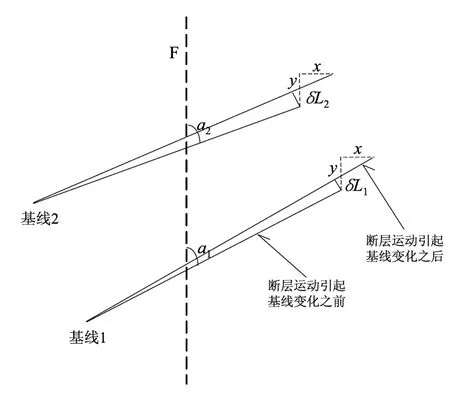

图5 为唐山断裂水平向运动变化曲线,其中水平向运动主要分为沿断层走向的走滑运动和垂直断层走向的张压运动,从图5a中可以看出,1999年1月至2003年6月,唐山断裂呈张性运动。而2003~2004年唐山断裂张压运动和走滑运动都出现急剧逆转现象 (呈急剧的压性和急剧的右旋走滑运动),这与断层在此期间表现为急速的逆断活动有一定的一致性。在急剧变化过后,在唐山台站东约50 km处发生了MS4.2地震。从图5a和图5b中可以看出2003~2004年是唐山断裂水平向运动发生重大转折的时期,结合唐山断裂2003~2004年垂向运动的运动特征,可以很明确地得出2003~2004年唐山断裂周边应变场有重大转折,这种转变的起因还有待探究。

图5 1999年1月~2012年9月唐山断裂水平向运动变化曲线(a)张压运动;(b)走滑运动Fig.5 Horizontal movement variation curve of the Tangshan Fault from Jan.,1999 to Sep.,2012(a)the opening and compression movement;(b)the strike-ship movement

从图5a中可以看出在2006年文安MS5.1地震、2008年汶川MS8.0地震和2011年日本东海MS9.0特大地震后短暂时间内唐山断裂都呈快速的张性运动,可见唐山断裂的张压运动对于区域中强地震和远场大震可能有一定响应。2008年汶川MS8.0地震后出现了短期的急速张压运动,之后一直到2011年中期唐山断裂一直呈张性运动,说明汶川MS8.0级地震可能对华北地区的应力有所卸载。2011年日本东海MS9.0特大地震后唐山断裂也表现为急剧的张性和压性运动。2012年3月变为急速的压性变化,之后变化相对平稳,在2012年5月18日发生了唐山MS4.7地震,可能是对周边应力积累的一种释放。2012年1~9月唐山断裂整体表现为压性运动,而2011年表现为张性运动,但不能确定2011~2012年为唐山断裂周边应变场重大转折期,而2011年日本东海MS9.0特大地震肯定对于华北地区存在一定的影响。2012年唐山MS4.7地震能否释放掉唐山断裂周边的应变积累还是未知的,而远场大震可能也只是在一定时间能使唐山断裂的运动状态发生改变,而不足以长久的改变区域的应变积累。2008年汶川MS8.0地震和2011年日本东海MS9.0特大地震对唐山断裂垂向运动和张压运动的影响就是例子,虽然这两个地震对于唐山断裂的应力积累可能有一定的释放作用,但到了2012年唐山断裂又表现为压性运动。

从图5b可以看出,从1999年1月至2003年6月,唐山断裂呈左旋走滑运动,而从2003年7月至2012年9月,唐山断裂总体上呈右旋走滑运动,这也印证了唐山断裂周边应变场在2003年发生了重大转折。唐山断裂自2004年以来存在长时间右旋形变的积累,可能是华北大范围长时间区域右旋变形特征在局部的显示,在华北长期缺震的背景下,这一长期右旋形变的持续性积累值得关注。

2.3 活动速率

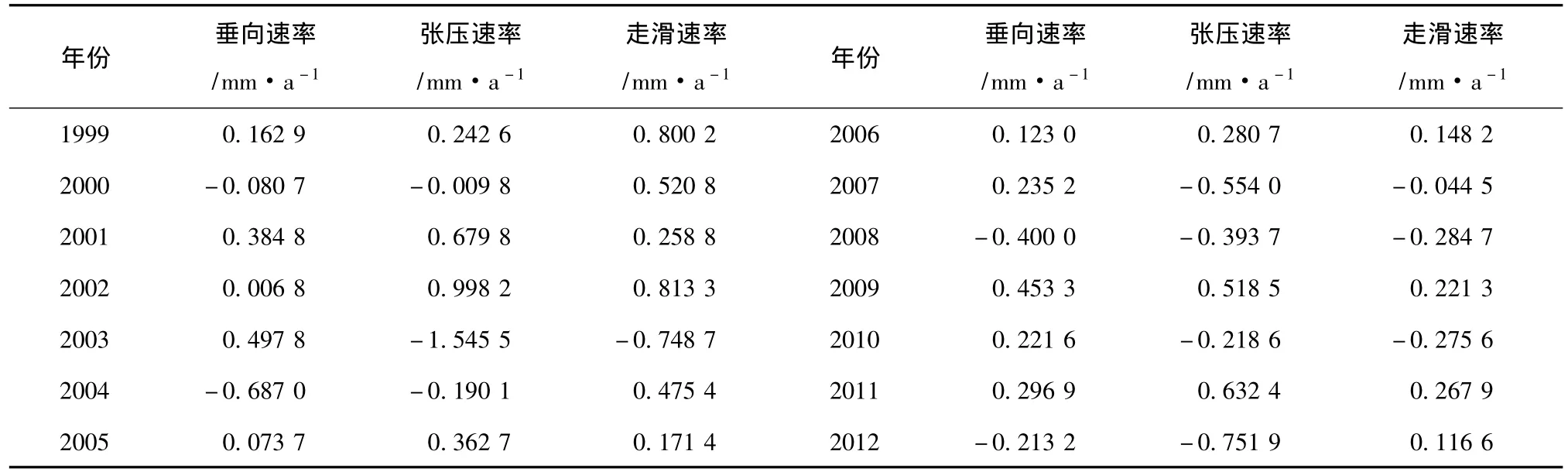

为了更好地分析断裂活动的定量结果,笔者求解了唐山断裂在水平和垂直方向上的运动速率(表1)。

从表1可以看出,2003~2004年的各方向速率变化量 (2004与2003年的速率差)是历年间变化量最大的,这也从定量的角度证实了2003~2004年是唐山断裂周边应力调整较大的时期,在此期间唐山断裂垂向、张压、走滑运动特征出现了的显著变化。

表1 1999年1月~2012年9月唐山断裂运动速率Tab.1 Movement rate of Tangshan Fault from Jan.,1999 to Sep.,2012

3 水平应变特征

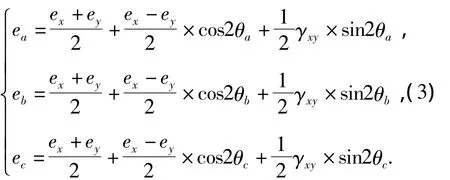

为了能了解唐山断裂附近的形变和应变特征,本文从不同角度和假设条件下对跨断层基线进行分析,假定所测区域是均匀的应变场,而忽略断层两盘间可能存在的刚体错动,在这种情况下,根据测区内3个或3个以上不同方向的边长变化,计算地应变。采用公式 (3)可以求解区域内的应变参量 (武汉测绘学院大地测量系地震测量教研组,1980):

式中,ea、eb、ec为各条边长线应变;θa、θb、θc为基线与轴夹角 (逆时针方向的量度)。

利用4条跨唐山断裂基线数据,采用最小二乘法进行分析拟合得到唐山断裂附近的应变参数,见表2。

从表2中可以看出,2003年最大压应变率达到-60.09×10-6/a,为历年之最,与估计的唐山断裂活动异常时段相符合,而主压应变方向为SEE向,这与华北地区的主压应力方向为NEE有一定差别 (塔拉等,2012),这也许是小范围与大范围的应力状态可能不同的一种体现。而之后的2008年、2010和2012年的主压应变方向与2003年的主压应变方向比较相近,而2012年的面收缩率也是自2003年之后收缩最大的一年,虽然2012年已发生过唐山4.7级地震,但该地震能否完全释放所积累应力,需要继续跟踪监视,以观察其压应变和面收缩是否很快恢复。

表2 1999年1月~2012年9月唐山断裂应变参数表Tab.2 The strain parameters of Tangshan Fault from Jan.,1999 to Sep.,2012

4 结论

通过利用跨断层形变资料研究近期唐山断裂活动性,得出以下结论:

(1)较远区域的大震和本地区中强地震对唐山断裂的水平向张压运动和垂向运动都可能有一定的影响。唐山断裂自2004年以来存在长时间右旋形变的积累,可能是华北大范围长时间区域右旋变形特征在局部的显示。

(2)本文通过定性和定量分析,得出2003~2004年可能是唐山断裂水平向和垂向运动特征发生重大转折的时期,并求解了1999~2012年间唐山断裂水平向和垂向运动速率。

(3)本文求解了唐山断裂附近不同年份的最大张应变、最大压应变、最大剪应变和面膨胀及最大主压应变方向,得出2003年可能是唐山断裂周边应力场发生较大改变的一年,最大主压方向为SEE向。2012年的面收缩率是自2003年之后收缩最大的一年,最大主压方向与2003年也相近,2012年发生了MS4.7地震,但是否为区域应变场发生重大调整的时段还有待进一步研究。

(4)本文所得出的关于唐山断裂的结论是基于唐山台站这一小范围的资料,实际上唐山断裂的规模和范围要远大于唐山台站,因此要想完整的描述整个唐山断裂的活动性还需要更广泛和详实的资料。

郝书俭,李建华,于之水,等.1998.唐山地震发震构造的浅层地震探测[J].中国地震,14(4):78 -84.

郝书俭,尤惠川.2001.唐山活动断层的浅层地震精细探测[J].地震地质,23(1):93-97.

李建华,郝书俭,胡玉台,等.1998.1976年唐山地震发震断裂的活动性研究[J].地震地质,20(1):27-33.

李绍炳.1986.唐山地震的发震构造与成因的探讨[J].华北地震科学,4(2):56-62.

刘洁,宋惠珍,巫映祥,等.1997.唐山地震发震断层运动学特征与大震重复周期[J].地震学报,19(6):566-573.

塔拉,郭良迁,刘峡,等.2012.天津地区GPS站点的微动态变化特征研究[J].大地测量及地球动力学,32(5):27-32.

武汉测绘学院大地测量系地震测量教研组.1980.大地形变测量学[M].北京:地震出版社.

谢觉民,华彩虹.1999.唐山地震发震断层动态及其与较强晚期余震的关系[J].地震地质,21(1):18-20.

谢觉民,王若柏,薄万举,等.1997.唐山地震后发震断层和周围地区的地壳形变[J].地震学报,19(5):487-492.

周海涛,郭良迁,薄万举,等.2010.天津地区地壳垂直向形变(GPS)与强震关系的探讨[J].大地测量及地球动力学,30(5):32-37.

周海涛,郭良迁,张立成.2009.唐山断裂现代活动性研究[J].华北地震科学,(3):17-22.