福建永安—晋江断裂带东南段地震动力环境分析*

林松建,黄宗林

0 引言

北西向永安—晋江断裂带东南段位于福建东部沿海地区中部,在断裂带展布区内发生过多次破坏性地震,如1907年10月15日泉州5级地震和1934年5月21日南安、安溪交界5■4级地震,这2次破坏性地震均有早期地震台仪器记录,这些地震的发生与该断裂带活动具有一定的关联性,断裂带东南段展布区内现今地震活动弱,距离最后一次破坏性地震发生已有70多年,存在发生破坏性地震的可能。

卓秀榕和陈光桐 (1983)、林松建等 (2009)利用地震震源机制解分析了福建地区构造应力场及主压应力轴方向,讨论了主压应力轴方向迹线分布特征,并认为产生这种应力轴方向迹线分布的动力来自东南方向;周硕愚等 (2000)主要根据GPS、跨断层及水准测量,并结合震源机制,讨论了福建地区地壳运动特征和强震动力来源;史粦华等 (2006)根据震源机制解、大地测量资料及地震活动性,认为福建地区地震动力与台湾及台湾海峡相衔接,主要受台湾岛弧碰撞带的影响。以上研究均从大的背景上分析了福建地区地震动力来于东南方向,与台湾岛弧碰撞带动力作用直接相关或密切相关。

本文通过对震源机制解、大地测量和地壳介质速度结构特征等资料进行分析,给出断裂带局部及周围动力环境、断裂带力学运动特征。结合断裂带的地质调查与探测工作,合理评估断裂发震或控震特点及发震能力。

1 地震构造应力场分析

现代构造应力场是驱动地壳断裂构造活动并孕育发生地震的基本原因,不同走向的断裂活动的性质及其发生地震的震源力学特性,反映了区构造应力场的特征。因此根据地震的震源机制解分析反推地震发生地区的现代构造应力场是目前常用的有效方法。

1.1 单个地震的震源机制解

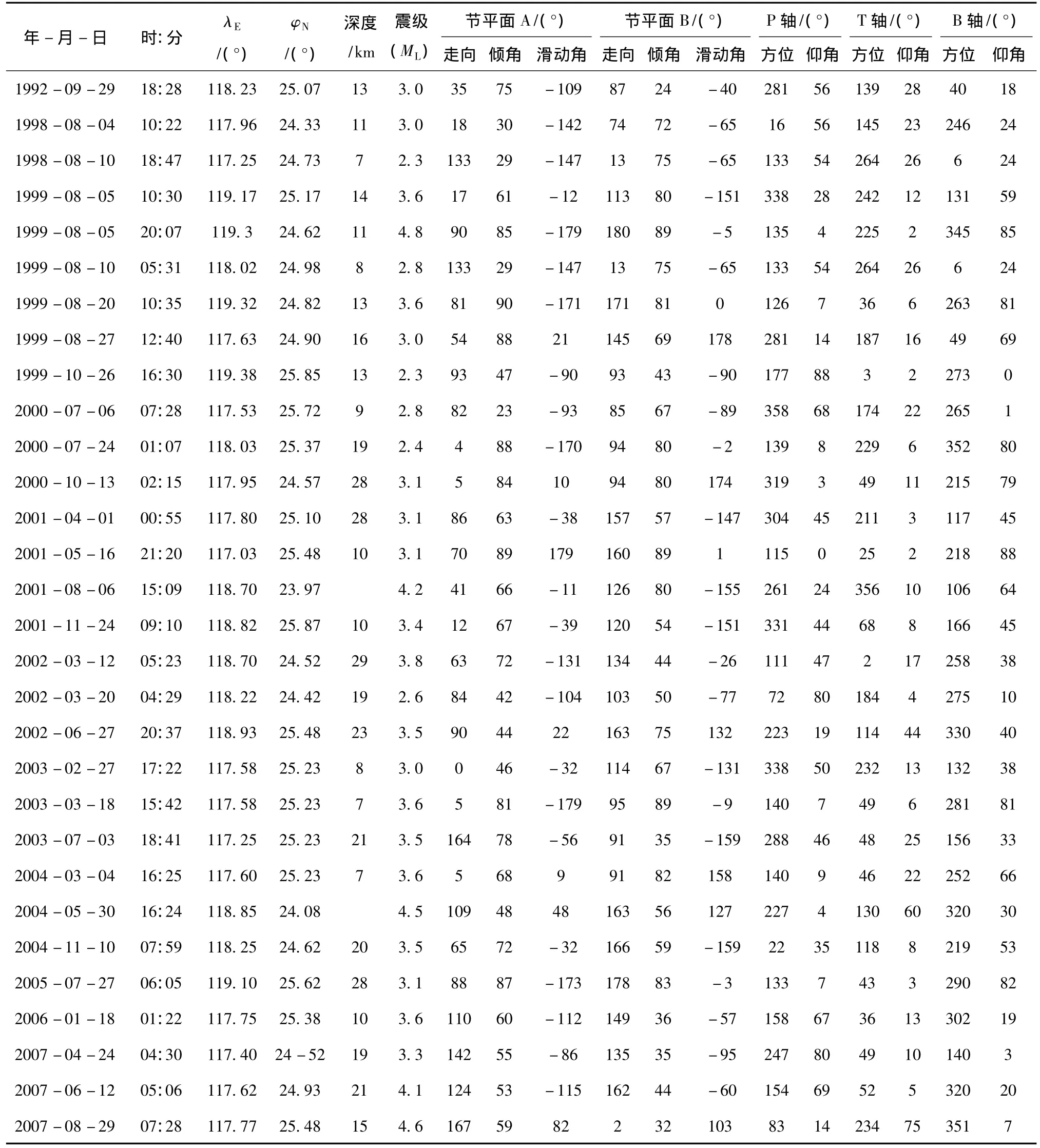

本次工作收集了26次地震震源机制解结果(林松建等,2009),同时补充测定了4次地震震源机制解 (表1、图1)。

单个地震震源机制解的P、B、T轴并不等同于构造应力场的最大、中等、主张应力轴,但地震是在区域构造应力场作用下发生的,大量的单个地震震源机制解结果,可以描绘出现代构造应力场的轮廓,这些地震的断层错动方式在反映应力场作用方面具有一定的代表性。由震源机制解得到的3个主应力轴空间方向,可以判定地震发生的断层运动性质和水平向最大主应力方向 (崔效锋等,2005),这样得到的水平向最大主应力轴方位见图2。

表1及图1显示,研究区内30个震源机制解应力主轴P、T轴方向较离散,但也存在优势方向,水平最大主应力的优势方位为SE-NW。P轴的仰角较离散,而T轴的仰角一般小于30°。断层运动性质主要以走滑或正断为主,共有27次地震,而逆断层或逆走滑型断层活动很少,只有3次。因此本区断层活动呈现多样性,主要以走滑和正断层活动为主。这些结论与鄢家全等 (1979)、汪素云和许忠淮(1985)研究成果基本一致。

表1 单个地震的震源机制解参数Tab.1 Focal mechanism solutions parameters of earthquakes

图1 单个地震震源机制解Fig.1 Focal mechanism solution of each earthquake

从图1和图2大致可以看出,地震构造应力场水平向主压应力轴方向在断裂带两侧的差异,表现在断裂带北侧随着与断裂带距离的增加,至福州、福清附近,方向渐渐转为北北西或近南北方向 (柯龙生,林世敏,1994),而断裂带南侧,同样随距离的增加,自厦门以南至闽粤交界的沿海地区,方向渐渐转为近东西方向 (林纪曾等,1980,1991)。中国东部地区主压应力轴方位迹线像一把大扇子向东展开 (鄢家全等,1979),这种分布特征是由西向东动力作用产生的结果;与之相反的,福建东部沿海地区主压应力轴方向迹线像一把小扇子向西展开,这是自东南向西北动力作用产生的结果。

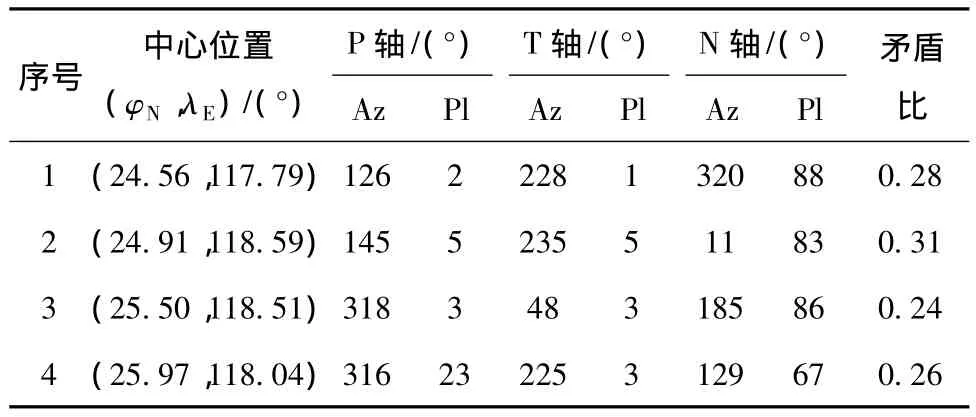

1.2 小震综合节面解分析

由多个地震求得的综合节面解,可以判断地震所发生地区的构造应力场特征。为此笔者收集4组小震综合节面解结果列于表2(林松建等,2009)。从表2中可见,研究区平均P轴和T轴均为水平方向,P轴方位为NW-SE向,T轴方位为NE-SW向。

表2 小震综合节面解Tab.2 Composite nodal plan solutions of the small earthquakes

1.3 地震构造应力场综述

通过对单个地震震源机制解的研究和小震综合节面解,认为泉州地区的现代构造应力场与区域构造应力场特征基本一致。现代构造应力场P轴为NW-SE方向,P轴仰角较离散;T轴为NE-SW方向,T轴仰角一般较小。因此北西向的永安—晋江断裂带容易发生正断走滑性质的地震。

北西向永安—晋江断裂带位于福建沿海构造应力场主压应力轴扇形展开的中轴线上,随着与断裂带距离增加,构造应力场主压应力轴方向慢慢散开,仅从主压应力场方向迹线看,福建沿海地区好像受到台湾海峡中部点力源的作用,而泉州湾地区刚好位于动力作用波前峰位置,动力作用方向自泉州湾向西北呈扇形散开。

2 地壳P波速度分布特征

陈祥熊等 (2009)收集了1990~2006年福建区域地震观测台网记录到的7 108个地震的22 050个P波到时数据,应用层析成像方法反演了福建—台湾地区的三维速度结构。根据对解的分辨率和可靠性分析,所得结果相当可靠,但对反演结果的构造解释几乎没有。通过分析北西向永安—晋江断裂带东南段地壳P波速度分布特征,有助于进一步了解断裂带展布地区的深部构造和动力作用环境。

通过反演得到15 km深度P波速度分布 (图3),从图3可见,福建沿海地区有2块深蓝色的高速区,高速区之间的鞍部正好是永安—晋江断裂带展布和通过的地方,一般在高、低速区交界部位是地震孕育和发生的场所,15 km左右是泉州地区地震震源深度的优势深度 (林松建等,2010),因此断裂带通过的地区具有地震发生的危险性。

图3 福建及台湾海峡15 km深度P波速度扰动平面图 (黑色矩形框为调查区范围)Fig.3 The plane graph of P wave velocity perturbations at 15 km depth in Fujian and Taiwang Strait(black rectangle is the range of survey area)

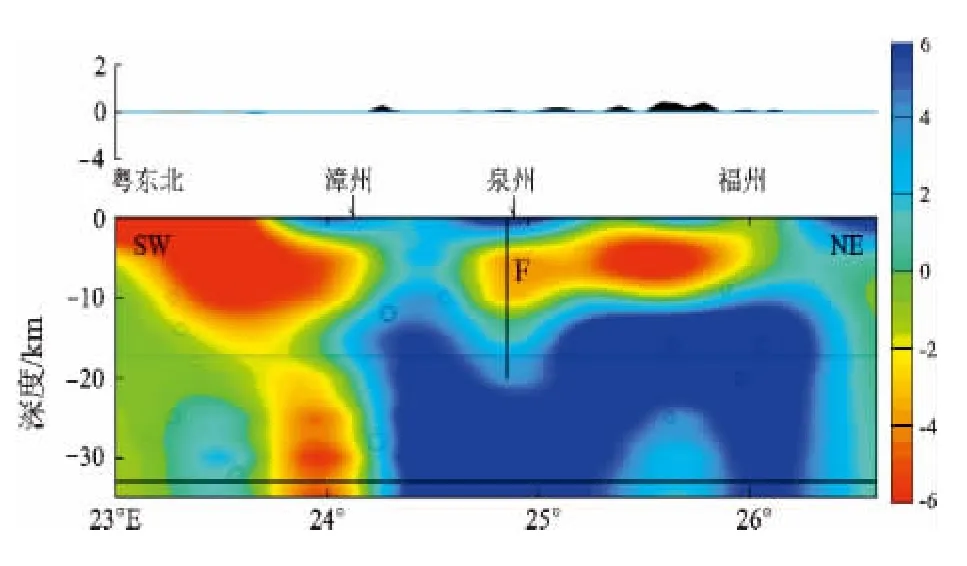

从图4看出,泉州地区深部主要表现为高速异常,只是浅部中上地壳表现为低速凹槽,断裂带经过地区的速度结构深浅不同分布差异,同时结合地表地质调查结果,断裂展布区内未发现深断裂证据,因此认为断裂带没有延伸至下地壳,而断裂部位的低速凹槽可能是在福建沿海整体挤压作用下的局部拉张引起的 (林松建等,2009)。

图4 福建沿海P波速度扰动垂直剖面图(黑色直线F为断裂带位置)Fig.4 The vertical profile graph of P wave velocity perturbation along Fujian Coast(black line F is the location of the fault)

3 GPS观测结果分析

福建省自1994年就开始GPS观测,对这些GPS观测资料分析已有许多研究成果,下面介绍最新的GPS观测结果 (由福建省地震局预报中心吴绍祖工程师提供),结合周硕愚等 (2000)的研究成果讨论永安—晋江断裂带东南段及调查区地震动力背景。

使用目前正在运行的福州 (FUZH)、莆田(PUTI)、泉州 (QUZH)、永春 (YONC)、厦门(XIAM)、东山 (DOSH)、龙岩 (LYAN)、南平(NANP)8个GPS基准站,同时使用了台湾桃园(TWTF)基准站2004~2008年的观测数据,数据处理结果见图5。

由图5a可以看出,闽台GPS观测站大约以30 mm/a的速度向ES方向运动,各测点的速度矢量指向基本平行、模量大致相等,反映了整体向ES方向运动的特征。

在重心基准下 (扣除块体的整体运动),2004~2008年闽台GPS观测站运动速率如表3,矢量如图5b所示。其中泉州GPS基准站运动速度最大为2.10 mm/a。

图5 2004~2008年闽台GPS观测站运动矢量图(a)在ITRF2000全球框架下;(b)重心基准下 (扣除块体的整体运动)Fig.5 Movement vector graph of GPS observation stations in Fujian-Taiwan area between 2004 and 2008(a)under the global frame of ITRF200;(b)under the gravity center benchmark(deduction of the overall movement of the block)

表3 2004~2008年重心基准下闽台地区GPS观测站年运动速率 (单位:mm/a)Tab.3 Movement velocity of GPS observation stations in Fujian-Taiwan area under the gravity center benchmark between 2004 and 2008(unit:mm/a)

图5b以福建省8个GPS测站与台湾桃园站为整体,大致扣除了整体均匀向ES方向的运动,展现了研究区内部的相对运动,从图上可看出,福建地区8个测站运动大致以永安—晋江断裂带为轴线,断裂带北侧向北乐方向运动,而断裂带南侧向西南方向运动,总体上两侧运动呈张性特征,这种运动特征在有GPS观测资料以来是基本稳定的 (周硕愚,2000)。

4 地震动力环境分析

(1)从GPS观测结果看,福建地区在NWSE方向上,既存在着大陆指向海洋的矢量方向整体一致的较均匀的运动,又存在着海洋指向大陆的矢量方向呈扇形展开的不均匀运动,前者的平均年速度比后者大10倍以上,前者可能体现了印度板块碰撞导致的侧向运动传递对中国大陆东南沿海的作用,后者可能体现了菲律宾海板块对台湾岛东侧仰冲推挤对东南沿海产生的影响;前者的速度场比较均匀,而后者的速度场则相当不均匀。因此从台湾海峡指向大陆的不均匀运动为强震的孕育与发生提供动力条件 (卓秀榕,陈光桐,1983;林松建等,2009;周硕愚2000)。

(2)从震源机制解结果看,福建地区地震构造应力场P轴方向大致为NW-SE方向,构造应力场P轴迹线大致以永安—晋江断裂带为轴向北西方向扇形张开 (图2),与GPS观测结果基本一致,这些资料表明福建地区的动力来源主要来自台湾海峡指向大陆的作用力 (卓秀榕,陈光桐,1983;林松建等,2009;周硕愚等,2000)。

(3)永安—晋江断裂带东南段所处的区位是福建沿海地区地壳P波速度较大的地区,断裂带经过地区刚好为P波速度低速凹槽,同时结合震源机制解结果和大地测量资料分析,永安—晋江断裂带东南段处于福建沿海挤压背景下,断裂带展布区局部处于拉张运动状态。

5 认识与结论

通过对永安—晋江断裂带东南段所在地区的震源机制解及构造应力场特征、地壳波度三维结构、大地测量资料分析工作,大致可以得到以下认识:

(1)永安—晋江断裂带东南段地震动力主要来自于其东南海中,地震动力作用与菲律滨海板块对台湾岛弧作用密切相关。

(2)构造应力场主压应力轴方向大致与北西向的永安—晋江断裂带展布方向一致,地震动力作用波前峰大致位于泉州湾地区,动力作用方向自泉州湾向西北呈扇形状散开。

(3)北西向的永安—晋江断裂带东南段主要以拉张走滑运动为主,因此断裂带容易发生正断走滑性质地震。

本文得到陈祥熊研究员的指导和帮助,在此表示感谢。

陈祥熊,李祖宁,林树,等.2009.福建—台湾地区三维速度结构反演、区域地震活动性及深部构造解释[C]//海峡两岸防震减灾学术研讨会论文集:134-147.福州:福建省地震学会.

崔效锋,谢富仁,赵建涛.2005.中国及邻区震源机制解分区特征[J].地震地质,27(2),298 -307.

柯龙生,林世敏.1994.台湾海峡及其西边地区正常地震动态及危险性特征[J].台湾海峡,13(2):190-197.

林纪曾,蒋维强,李幼铭,等.1991.粤东、闽南沿海小震震源参数的研究[J].地震学报,13(4):420-429.

林纪曾,梁国昭,赵毅,等.1980.东南沿海地区的震源机制与构造应力场[J].地震学报,2(3):245-257.

林松建,陈为伟,郑师春.2010.福建地区地震震源深度特征的统计分析[J].地震,30(1):82-89.

林松建,丁学仁,陈为伟,等.2009.福建地区震源机制解与现代构造应力场[J].大地测量与地球动力学,29(5):27-32.

林松建,黄宗林,吴绍祖.2009.福建永安—晋江断裂带东南段地震活动及动力环境分析[C]//海峡两岸防震减灾学术研讨会论文集.福州:福建省地震学会.

史粦华,周峥嵘,鲍挺,等.2006.福建及沿海地区地震活动力源探讨[J].地震,26(2):104 -112.

汪素云,许忠淮.1985.中国东部大陆的地震构造应力场[J].地震学报,7(1):17-32.

鄢家全,时振梁,汪素云,等.1979.中国及邻区现代构造应力场的区域特征[J].地震学报,1(1):9-24.

周硕愚,帅平,郭逢英,等.2000.中国福建及其边缘海域现时地壳运动定量研究——GPS、断层形变和水准等测量与震源机制结果的综合分析[J].地震学报,22(1):66-72.

卓秀榕,陈光桐.1983.闽台震源机制和区域应力场[J].地震学报,5(4):397-411.