基于技能竞赛的数控设备系统维修人才的培养

万鸾飞

芜湖职业技术学院电气工程系,安徽芜湖,241006

数控技术是一种集自动控制、机械与计算机于一体的新兴交叉技术,是制造业信息化的重要组成部分。数控技术的应用给传统制造业带来革命性变化,目前已渗透到国计民生的一些重要行业,因此,社会对于数控技术高技能应用型人才需求越来越多,高职院校面向生产、建设、服务和管理第一线培养的数控技术高技能人才[1],正好适应了社会这一需求。但对人才市场的调研发现,市场急需数控设备控制系统的基本维护、维修方面的人才,特别是控制系统的维护、维修、功能升级改造等专业技术人员,因此,高职院校对于数控技术应用人才的培养就不能仅限于数控加工技术能力、加工工艺能力的培养,而应偏重于数控设备系统的维护、维修与改造能力培养。

针对上述情况,芜湖职业技术学院对机电一体化技术专业人才培养方案进行了创新性调整,确立专业人才培养职业能力核心为“数控设备控制系统的维护、维修能力”,并依托能体现专业综合素质培养和职业应用能力的职业技能竞赛来推动教育教学改革。在人才培养的模式、培养的理念等方面进行不断探索,研究开发了以职业技能竞赛为平台的,以行业需求为依据、紧跟市场变化的,注重学生职业实践能力及职业素养的,高技能应用型数控设备系统维修人才的培养模式。

1 基于“技能竞赛”的学生职业能力培养

从事一种或若干种相近职业所应具备的能力称为职业能力。学生职业能力的培养,决定了学生能否就业,是否就好业,因此,如何加强高职院校学生职业能力的培养是关键。加强学生职业能力的培养必须着眼于是否有利于加强学校教学和企业工作的衔接,以缩短学生的职业适应期,笔者认为,面向社会、面向企业和面向生产岗位的“技能竞赛”是培养学生职业能力的良好平台。

作为面向社会、企业和生产岗位的职业技能竞赛,是行业企业专家参与,建立职业标准化平台,从竞赛的内容、组织实施、操作规程及技术规范等方面完成[2]。技能竞赛引入国家最新的职业技能标准,且与生产实际接轨,突出学生职业能力培养的针对性、实用性、可操作性和实效性。基于“技能竞赛”的学生职业能力培养,既能够突出学生专业特点,又能增加学生在参与过程中的实际动手操作能力、团结协作能力和现场随机应变的能力。

通过调研,了解行业企业对数控系统维修人才需求的现状,确定市场与行业企业专家一起对专业的职业岗位及岗位群进行分析,确定学生应具有的职业能力。并依托职业技能竞赛,重点培养学生常用元器件识别、判断能力,懂得设备装配工艺;常用工具和仪器仪表的使用与维护能力;机械传动部件安装与调试能力;数控设备控制系统安装、检修、调试能力;变频、伺服等系统的应用能力;故障准确判断能力、故障隔离能力以及故障定位能力;查阅专业技术资料的能力、电气控制系统的设计能力等实际动手能力及表达能力以及具有学习能力、工作能力、创新思维能力等。

2 基于“技能竞赛”的课程体系构建

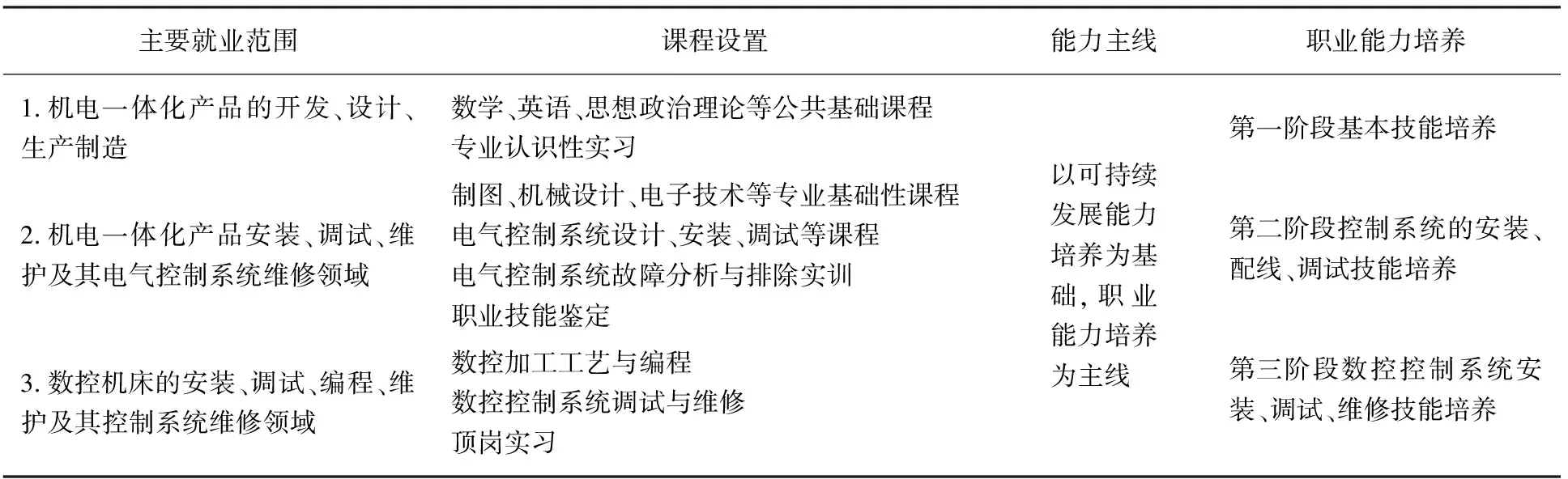

通过“技能竞赛”可以加强校企合作、工学结合,关注社会人才市场的需求。学校专业教师和行业专家、企业技术能手一起,共同进行专业建设,制定专业培养目标和课程体系(表1)。

表1 机电一体化技术专业课程体系

本课程体系既注重学生职业能力的培养,又兼顾可持续发展能力的培养,符合高职院校高技能人才的培养目标,可以实现学生身份的零距离转变,搭上人才培养的快车。

3 基于“技能竞赛”的教学改革

3.1 “竞赛+任务驱动”实践教学模式

课程的教学形式是人才培养的关键,教学效果直接影响到人才培养的质量。在国家示范高等职业院校建设中,系部经过改革与实践,形成了“任务驱动——教、学、做一体”教学模式[3-5]。在此基础上,进一步深化研究,提出了适应高职特点的“竞赛+任务驱动”实践教学模式。该模式要求教学过程以学生为本,教师要在如何充分调动学生的主动实践的积极性、激发学生自主获取相关实践能力的欲望上下功夫。

“竞赛+任务驱动”实践教学模式,就是根据专业课程教学内容提炼出单元任务,以技能竞赛形式、等量竞赛任务或小组合作训练完成单元实践任务。在教学中,既有教师“教”的设计,又有学生“学”的设计;既有学生个体的自主学习、实践,又有小组的合作探究,在实施过程中,充分发挥了教师的主导作用和学生的主体作用。在单元任务的培训、比赛过程中,要求学生能将理论与实践紧密结合,注重培养学生在设计中发现问题、分析问题、解决问题的能力。

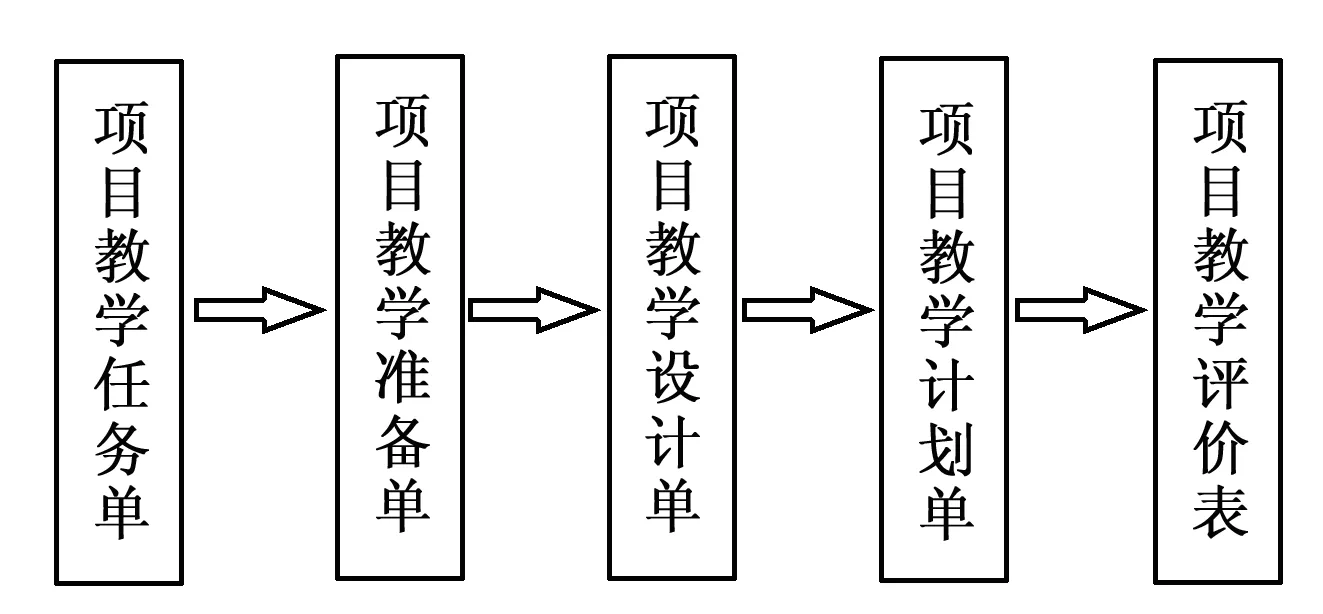

图1 教学文件设计内容

3.2 教学文件的设计与实施

各单元项目的教学设计课程以文件形式明确,具体如图1所示。以单元文件的形式,明确需要完成的单元任务,需要做哪些准备工作,采取哪些具体的措施和步骤,以及完成各步骤对教师和学生的要求。

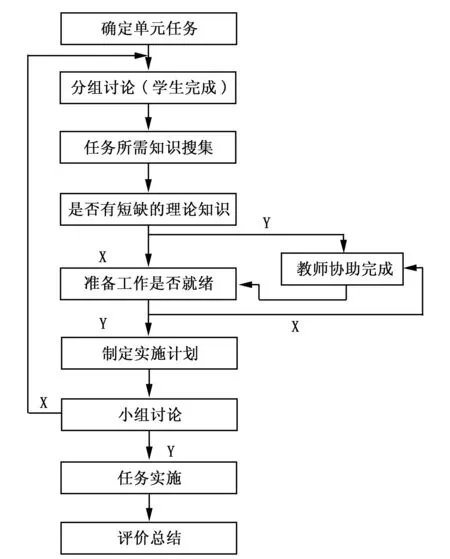

在“竞赛+任务驱动”实践教学模式的实施过程中,各单元任务的实施流程(此任务均可以单元竞赛的形式完成)如图2。

图2 教学任务实施流程

3.3 “竞赛+任务驱动”教学模式的特色

依托“技能竞赛”平台,采用“竞赛+任务驱动”的教学模式,可以实现专业课程教学与职业岗位的职业能力无缝链接,具体体现在以下三个方面。

第一,在教学过程中,学生始终是知识学习的中心,教师只是这个过程的引导者,是学习过程的组织者与协调人。在教学中,教师与学生互动,让学生独立地获取专业知识信息、独立地制定与实施单元任务完成计划、独立地评估计划,在自己预“动手”的实践中掌握专业职业技能、习得专业知识,从而能动地构建属于自己的经验和知识体系,实现课程教学目标。在教学中,教师的作用会随着教学的进行、计划的执行而逐渐减弱,学生的自学能力则不断提高,动手能力不断增强,团队合作的精神得到进一步强化。

第二,在专业课程内容的安排上,遵照企业常见的故障原型,设计单元学习任务,也就是说,课程各项目的学习任务均来自企业数控机床的真实故障。整个课程的完成依照机床功能检查、故障排除、机床的几何精度检测,数控转台的集成与调试,数控转台的安装与调整,数控机床的精度检验与补偿、试切件的编程与加工的顺序设置竞赛任务。让来自企业一线有丰富的设备维修和维护现场经验的企业专家和高级技师参与实践教学课程设计,提供设置大量与现场真实故障一致的操作实训环节,创设故障情境与企业真实工作任务相近的单元任务,模拟现场的设备工作任务,让学生得到和以后即将工作环境一致的任务训练。

第三,采取“小组分工、团队合作”的方式组织教学。与工厂实际情境一致的每一个单元任务训练、每一个设备故障任务的学习和评价,均按小组团队的方式组织实施,并以任务工单的形式下发,各学习小组形成相对独立并有竞争性的团体,通过集体讨论的方式,分工协作,以团队的形式完成单元任务。在完成任务的过程中,必须注重个体和团队的关系,这样,既能提高学生的学习兴趣和积极性,又培养了学生的团队精神和自主学习能力,学生的职业实践创新能力也得到了进一步提高。

4 结束语

基于“技能竞赛”的人才培养模式,采用“竞赛+任务驱动”式教学,既丰富了专业课程的理论教学和实践教学,又培养了学生实际动手能力,教学质量也得到了大大提高。学生专业综合素质和实践动手能力得到很好的培养,主动意识、创新能力、团队协同精神得到进一步提升,用人单位普遍反映毕业生的动手能力强、素质高。

参考文献:

[1]教育部.关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见[EB/OL].[2013-01-26].http://sgy.mca.gov.cn/artide/jxgz/200909/20090900038675.shtml

[2]王绍章.论职业技能竞赛的作用[J].成人教育,2011(7):16-18

[3]张学亮,柯国琴,王苹,等. 探索建立“任务驱动:教、学、做一体”教学模式[J]. 中国高等教育,2009(16):57-58

[4]张学亮,陈慧蓉,孙晓雷,等.电气自动化技术专业人才培养方案与课程教学设计[M].北京:高等教育出版社,2009:2

[5]陈慧蓉,张学亮.任务驱动:“教、学、做一体”在自动控制技术课程中的应用[J].宿州学院学报,2011,26(8):124-126