大家妙笔施孝长

李林樱

高中时的同窗好友施宁女士近日赠送我一本她已故父亲的画册——《施孝长书画篆刻卷》(1999年由四川省政府参事室、省文史馆、省巴蜀诗书画研究会编辑),以后又让我拜读了施老编绘的《李冰父子治水图记》原作,拜读画册和《图记》之后我深深地感到震惊和折服。掩卷之余不由得痛惜这位造诣非凡、已经逝去的大师。

虽然仅仅拜读了两部画册,但已经感觉到,在施老的画作中,无论工笔还是写意,一山一水、一花一木、一虫一鸟都显示出了深厚的功力以及超脱、清逸的审美意趣:山水磅礴幽深,清逸古雅,无论是水墨山水还是青绿山水都各尽其妙;人物一扫国画“千人一面”的弊端,神态各异,个性鲜明,栩栩如生(据有关资料介绍,由于对人物性格及神情的准确把握以及精湛的技艺,施老曾被业内尊称为“人物画家”);花草清新淡雅,鲜活灵动,婀娜多姿。书法方面,宗法“二王”,楷、行、草、篆、隶俱佳,行书飘逸潇洒,楷书如美女簪花;篆刻则更是博采秦汉,刀法凝炼,法度严谨,古朴中透出俊秀,质朴中透出典雅。他的学生和晚辈著名画家韩云朗、施易昌等人还向我介绍,在照相术还未发达的年代,许多古碑无法复制,而施老却可以用笔复制碑帖,他的“响拓”技艺无人能及,可称天下一绝。

上世纪50年代初完成的《李冰父子治水图记》,由四十多幅图文并茂的作品组成,除了在题材方面的创新以及深厚的人文情怀外,还充分展示了施老在人物画方面的卓越成就。每幅画作中有的只两三个人,有的却有十几甚至几十个人,有李冰父子,也有许多参加治水工程的老百姓,或严肃沉思,或振臂疾呼,或努力劳作,林林总总,各尽其妙,和某些传统画作中呆滞的、千人一面的人物形象大不相同。除此之外,这部《图记》虽文字不多,但管中窥豹,也展示出了施老在考证方面的执着、严谨以及丰富的知识。粗略统计一下,为创作这本《图记》,施老参考的资料典籍共有二十四五部之多。虽然我也曾阅读过不少有关都江堰治水工程的资料和文献,自己也写过几篇这方面的文章,包括应《中国治水史诗》主编的邀请,写过《天下奇功都江堰》,但施老对李冰生平和有关治水史实的考证,却让我获得了许多新的、过去闻所未闻的知识。因此这部《图记》不但具有很高的艺术价值,也具有极高的学术价值。

正如一位行家的评论:“施孝长金石书画诗文韵律及考证等功底深厚,无一不能,无一不精,惜乎生不逢时……”

也许正因为生不逢时和淡泊名利不善炒作吧,很多人包括四川人并不知道、更不了解这位对我国书画艺术曾做出过卓越贡献的大师。

施孝长生于1888年,逝于1974年;生于四川,祖籍江苏。由于曾目睹过农民起义被残酷镇压的惨剧,因此家中有“不准做官”的祖训。施老幼年时家里十分贫穷,家人以做布鞋糊口,祖父和父亲均早逝,但祖母却出自书香门第,在绣花、缝衣之余常教施老读书、写字和画画。天资聪颖的施老童稚时便显示出了在书画方面的天赋,十五岁时已经有人向他求画了。由于遵从“不准做官”的祖训,他一生为人低调,远离官场,远离权贵,从不趋炎附势,一直以卖画养家,即使权贵索画也一律照价收费(只有学生索画不但不收费,还常常给予资助)。一生作画无数,是一位真正的“文人”和职业画家。

施老最初学习的是传统的中国画。清末民初,特别是“五四”运动以后,西风东渐,新的审美观念也影响到了国画家们。许多画家都试图解决传统与西化的矛盾,力求开拓创新,取得进一步的发展。正是在这种思潮的影响下,为了提高国画的表现力,施老便去到上海新华艺术大学以半工半读的方式进行学习,努力探索西画在光感、透视、立体感等方面的特点,以丰富国画的表现力。他学习期间和大学毕业后,画过许多油画,成为西画进入中国的开拓者之一。可惜的是,在一次火灾中,这些油画全部被焚毁了。受到火灾的刺激,再加上认为国画在皴法、留白、用墨、气韵、意境等许多方面是西画无法比拟的,他此后便深深地扎根于民族文化的沃土中,很少再绘制油画了,但速写与写生却一直在坚持。

和许多画家一样,“师法自然”的施老对祖国的名山大川情有独钟。三峡的雄奇、峨眉的秀丽、青城的清幽都变成独特的艺术语言,留在了他的画作中。在游历大江南北、巴山蜀水时,他用铅笔绘下了大量写生画稿。而在国画中他也努力融入西画的某些表现手法,形成自己新的风格。

在上世纪30年代,施老的画已被当时的名家赞为“精神笔力皆臻上乘”,在业内享有相当知名度。他五旬以后,绘制了大量山水画,包括界画青绿山水横幅望江楼《崇丽阁》等。终身坚持探索、坚持创作的施老,在《崇丽阁》《青城大桥》和69岁时绘制的《四更山吐月》等画作中都融入了西画的技巧,淡泊、清雅中透出鲜活灵动,让观画者如身临其境。《崇丽阁》在透视上的掌握以及对水波的表现都让人感觉到西画的特点;而《四更山吐月》在烟水茫茫、楼台掩映中,朦胧的月色、粼粼的波光交相辉映,巧妙地融入了西画的光感和技巧,在中、西交融中,极好地传达出了杜少陵“四更山吐月,残夜水明楼”的意境。上世纪50年代,成都的媒体曾对施老的“国画新风”进行过评介。六七十年代后施老的画风又有了新的变化,逸笔驰骋,气势如虹,风格更加随意和奔放。他这段时期创作的大量泼墨山水,如《烟雨归舟》《洪椿山思》《夏山欲雨图》等,都表现出在画风上新的探索和成就。

1938年、1940年施老曾先后与老友周瑞颖一起举办过两次书画展,各展出作品一百余幅,在社会上产生了相当影响。新中国成立后,施老被选聘为四川省第一届人民代表、四川省美术家协会会员、四川省文史研究馆馆员。上世纪50年代初举办第一届全国画展时,施老的《李冰父子治水图记》即入选参加展览,以后又多次参加了四川省和全国的书画展。只是不善炒作的他,除了默默地进行创作外,并没有借机大肆宣传,让自己“火”起来。

除了以卖画养家外,施老的主要精力便是投入教授学生,曾先后担任过华西师范、重庆艺专、重庆美专、成都师范大学的教师,并应张澜先生的邀请到南充讲学。除此之外,还有许多家境贫寒的平民子弟到他家里求教。1929年,施老曾和友人杨伯凯、吴先优、黄茂元等人合作创办了成都艺术学院,致力于探索中西绘画艺术的融合。由于学校支持进步思想,创办后不久即被国民党的“三军执法处”查封,一位女学生甚至被砍死,施老和家人也不得不赴广汉避难……这件事对施老的打击很大,有段时间他甚至精神恍惚出现幻觉。此后便再也无力创办学校,只是在家倾心培养入门弟子并进行书画方面的艺术创作。endprint

著名画家陈子庄、赵蕴玉、刘既明等都和施老过从甚密,并尊称他为“前辈”或“孝长公”,四川省许多书画家都曾受业于施老门下,包括游丕承、高永槐、周明安、吴唯理、温原兴、胡昌全、韩云朗、刘三余、何应辉等等。高永槐现为丙戌金石书画研究会副秘书长,作品被美、日等国著名收藏家收藏;刘三余有“蜀中怪才”之称,现为四川中国画焦墨研究会副会长、秘书长,独创的焦荷二十四品被称作“前无古人,独具一格”;吴唯理为中国国际书画院副院长、著名佛像画家、国家一级美术师、国礼艺术大师,不少作品被海内外收藏家收藏;何应辉为国家一级美术师、中国书法家协会副主席、四川省书法家协会主席、四川省诗书画院副院长……

新中国的成立让施老感到欢欣鼓舞,年迈而一向不问政治的他,怀着一颗赤子之心,希望在有生之年为中国的书画艺术做出更大贡献。“反右”斗争前,在周恩来的倡导下,北京画院、上海画院相继成立,聚集了一大批老画家,一面创作一面培养后继者。四川的老画家们受到很大鼓舞,也希望能成立四川或成都画院,于是便常常聚集在施老家里议论此事,并推拥他向有关领导提出建议……但“反右”斗争开始后,有位领导竟称施老家的聚会为“斐多菲俱乐部”,是“阶级斗争新动向”。文史馆抓“右派”时,矛头也指向了他。老画家们害怕了,都怕受到牵连,施老便挺身而出毅然承担了全部责任并写出了检讨。事后虽然没有被划成“右派”,但省人大代表却被取消了。有学生曾不解地问他:“事情并不是因您而起,您为什么要把责任揽到自己头上呢?”施老平静地回答道:“他们各人的社会背景不同,都有苦衷,害怕是自然的,还是由我承担责任算了!”

“文革”中,施老再次无端遭受厄运,不但被抄了家,而且连住房都被“造反派”占领;家里省吃俭用收藏的书画、文稿、碑帖、古砚、古琴、古印及青铜制器等被一扫而光,包括极具历史和文化价值的罕世孤品元人活字版《唐宣公制诰》拓片也不知去向,甚至连书桌、木床都被抄走。有段时间年迈的施老和夫人只能睡在地上的谷草堆里。“落实政策”时有关方面决定退还被抄的全部物品,但绝大部分珍品已不知所终,连施老自己的作品也所剩无几。

被抄家后,施老的健康急剧下降。1967年,他80岁时便宣布“从此不出门”,果然此后再也没有出过家门。“文革”还未结束,1974年,在一个月内,施老及其夫人便先后离世。

现为成都市政协书画院画师、成都九三学社画院院长的韩云朗,是1968年经一位书法家介绍向施老学习书画和篆刻的。由于韩云朗家境贫困,施老没有收取学费,只看了他的画作后就收作门徒了。当时施老已经81岁,而韩云朗只有18岁,后者遂一直尊称施老为“太老师”。

据韩云朗回忆,1967年他第一次去施老家时,施老刚被“抄家”,画桌没有了,腿被红卫兵踢伤,又因感冒在发烧,但老人神情豁达、坦然,并没有露出愤怒或悲伤的表情。抄家时一个紫檀木笔筒被红卫兵踢进阴沟里,老人忍着病痛,把它从阴沟里捞了起来后仔细洗净,神情天真而欣慰。从此,这一幕便深深地镌刻在韩云朗的记忆里。他曾感叹地对人说:“太老师为人温和、纯粹、与世无争,修养真的无人能比!”

为人真诚、坦率的施老常常嘱咐学生们作画时不要受名缰利绳的束缚,而要体现人格和艺术的气魄。他教导学生们:“书画艺术是先人们几千年用心血浇灌而逐渐丰富的,只有深入学习和研究前人的遗产,才能为自己的创作打下坚实的基础。但创作时又要做到先入后出,要注入自己的个性,创出自己的风格,而不是一味模仿,人云亦云。”1967年韩云朗下乡当“知青”后,施老还多次嘱咐他一定不要受一些人的蛊惑去参加武斗,要做到“出淤泥而不染,处乱世而不惊”。在谈起这一切时,韩云朗动情地说:“过去的一切历历在目,如果施老还健在,真应该好好地孝敬他老人家……”

著名书画家何应辉1986年曾著文《清风朗月忆良师》,文中有这样一段话:“他是这样的诚挚、谦虚,与学生肝胆相照!”2013年秋天,何应辉再次撰写《吾师施孝长先生和他的书法艺术》一文纪念施老,全文是这样的:

吾师施孝长先生,出身书画世家,终生致力于中国书画的创作、研究、教学,自成一家,成就卓立巴蜀艺坛,对后学影响至深且广。先生的书画成就得益于幼而家学、少时游学于沪上江南,更来自于“古不乖时,今不同弊”的独立精神和终生不懈的精勤实践,同时也离不开十九世纪末至二十世纪前半叶整个中国社会与文化嬗变的时代精神的滋溉。如果说,我们从他的绘画创作可以明显看到植根于历史传统而又接受着西方绘画新元素的影响,那么,他的书法,则一方面直承清末明初碑学兴盛的余绪和碑帖并重、碑帖兼取的新风尚,另一方面则又由于深厚的家学渊源、天然的江左风气以及本人谦正风雅、淳朴雍穆的气质、性情、修养,而呈现出他特有的风格特征;源于二王的典雅、俊逸、流怿的韵致与深于秦汉金石的凝炼、浑融、质厚的气骨,二者交融于一体。他明显地不取小王的恣逸跌荡而倾向于大王的含蓄从容,略去秦汉刻石的拙野而取其严正质厚。与清末民初以来杨守敬、赵熙、刘咸炘等有识之士一样,他的艺术立场是兼容并蓄、博洽独立,体现出儒家知识分子中和雅正的人格精神。而在不同类别传统的取舍之间,正可以见得他的本性与睿智。

施先生对于金石碑版之学有着精深的造诣。这既包括书法上以秦汉为源头的碑学修养,也包括金石考据方面的素养。他曾反复临习先秦散氏盘等经典的金文作品,同时对其文字的形态与内容也作过颇为深入的研究。我们从他精采的篆刻作品和若干金文书法扇面作品可以很清楚地窥见他的深厚功力。而观其线质意味,也不难看到他对“金石气”的正确领悟与解读:浑融而骨力内含、厚重而不造作、古拙而无“以断烂矜奇古”之虞。其与民国时期写碑铭者流对“金石气”的误解相比,自不可同日而语。

施先生在20世纪中是四川承前启后的老一辈重要书家,启导与影响了一大批青年后学。在遭受极“左”路线冲击迫害的“文革”期间,在他的身边仍然聚集了一批钦慕其人其艺的中青年爱好者。他的真诚、宽厚、谦逊与慈爱,感召了很多青年的心。家中书画文物在抄家时损失惨重,他仍不惜以残存佳本或自己的临本赠与学生,“学而不厌,诲人不倦”,充满了对民族文化的诚挚热爱和执着追求。传统书画在“文革”中被视为“四旧”归入扫除之列。对此,我清楚地记得他不无自信也不无凄然地嘱咐我“要趁年轻时多搞些作品出来”,“自己看着满意就好!”我从施老学习时,已值他的垂暮之年。他生病时,就坐在被窝里看我的习作;精神稍好,则坐在夏天日暮的院子里给我讲碑帖……在那段风雨如磐万马齐喑的岁月里,80多岁高龄的老师和20多岁的学生,共享着独属于求艺者的问道之乐。至今想来,心中仍留存着一种难与人道的温暖。在先生的灵前,我奉上了自己撰写的挽联:惜朗月清风,素心未竟衷肠苦;抚遗篇余墨,学志益坚书道新!

“朗月清风”是学生对老师的追忆和评价,就以此作本篇的结语吧!

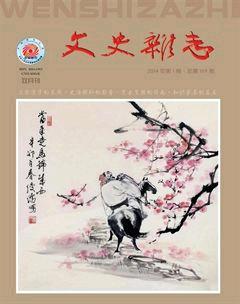

题图为施孝长作品:《青城大桥》

作者:中国作家协会会员、编审endprint