利玛窦与他的“适应政策”

吴进

明末以来,随着东方新航路的开辟,西方的传教士也纷纷来到东方。不过,以朝贡贸易和海禁为其对外政策基石的大明朝,并不欢迎这些来自西方的传教士,中国紧闭的大门将早期向东方扩张的葡萄牙、荷兰等国的使者及传教士统统拒之于国门之外。这种情况到利玛窦出现之后才有所改变。利玛窦之所以能使中国紧闭的国门稍有松动并进而造成了连续两个世纪的中西文化大交流,就是因为他的传教采取了“适应政策”。

一、利玛窦的传教取得了成功

16世纪四五十年代,耶稣会创始人罗耀拉的密友沙勿略来到东方。他在日本传教的过程中常见日本人以中国人为权威,遂决定到中国去传教。1552年沙勿略乘船到距广东海岸约30海里的上川岛,被拒绝进入中国境内,不久就病死于那里。

就在葡萄牙正式的外交使团被中国拒之国门不久的1557年,葡萄牙的商人以行贿和欺骗的方法窃据了澳门,此后耶稣会的传教士纷至沓来,以澳门为据点,多次试图进入中国内地定居传教,但都碰壁而归。

最早进入中国境内的传教士是罗明坚。他于1579年来到澳门,1582年随葡萄牙使者到广东省会肇庆。他向广东总督陈瑞赠送了许多西洋器物,并请求在肇庆东关天宁寺居住。陈瑞非常喜爱他带来的新奇礼物,就答应了他们的请求。1583年罗明坚携利玛窦再次到肇庆。这次他故伎重施,又以西洋器物赢得了总督郭应聘的好感,允许他们在肇庆建一所教堂。利玛窦就在肇庆留了下来,开始了他的中国传教生涯。

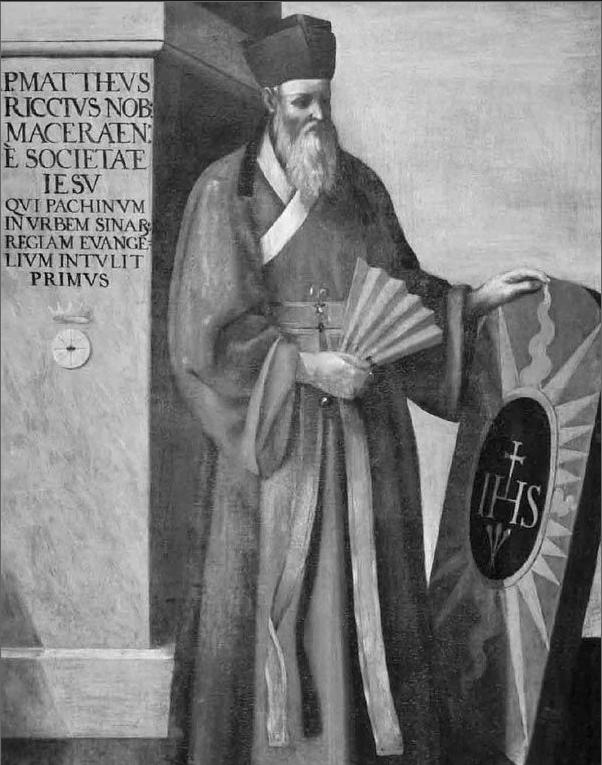

利玛窦(1552-1610),意大利人,16岁时到罗马学习法律,后加入耶稣会,具有丰富的哲学、神学、数学和天文学知识。他自愿到东方传教,并努力学习中文和中国典籍。他在肇庆生活了几年后,辗转于韶关、南雄、南京、南昌、苏州等地,虽然进一步扩大了影响,但非常有限。他通过对中国政治、社会结构的逐步深入的观察和分析,认识到要想在中国成功地传播福音,非要到北京去,争取到最高统治者——皇帝的批准不可。利玛窦在1588年9月的一封书信中强调说:“如派遣神父们出使中国,非得有皇帝的正式许可,或他属官员的同意不可。”他认为,“最大的困难,是如何晋见皇帝?如何进入朝廷?”[1]

1600年(明万历二十八年),利玛窦携一名西班牙籍传教士进北京去谒见万历皇帝,行至天津时,被阻止,后来通过送礼打通关节,于是在1601年奉诏进京,并且将明王朝延续了200年的“不准外国人在京居住”的法律规定打开了一个缺口,获得了在北京的长期居住权,甚至还破例享受到类似于正式官员的朝廷颁发的俸禄。[2]利玛窦虽然没有真正地见到皇帝,但间接地与皇帝建立了联系;虽然没有得到皇帝批准传教的正式文书,但是得到了事实上的默许。利玛窦生前获得在北京市内建造教堂的许可,并一直在北京居住了十年,而且一直在官僚知识分子中活动,直到去世,死后又得到皇帝亲赐的靠近城市的墓地,这都显示了万历皇帝对利玛窦传教的容忍。可以说,利玛窦已经在客观可能的条件下实现了他传教的最大目的。

利玛窦在肇庆时,第一年使出浑身解数也只招到一名中年男人秘密接受临终洗礼,第二年有二人公开受洗,七年后当他离开肇庆时有信徒不过80人。而在北京,有记载说:“利玛窦在平常的日子,接待来访的人不下二十批。每逢节日来访的人更多,每天接待的人达100人以上。”[3]再加上几年一次的全国举子会试和官员的朝觐等活动,大量的文人和官员定期地聚集在北京。特别是在他生命的最后一年,即1610年,既是朝觐之年又是会试之年,5000多名官员和5000多名考生聚集在京师,数以千百计的文人争相一睹利玛窦的风采和教堂里的西洋奇器。利玛窦为接待一批又一批慕名来访者忙得疲于奔命。不过西学、西器以及利玛窦等传教士撰写和翻译的书籍,便正是以此为渠道,向全国扩散;同时,他的信徒也已超过了2500人。看到自己的成就,这位西方的传教士在异国的土地上可以含笑去见他的上帝了。

利玛窦之所以能够在中国打开传教局面,是他采取了一套符合中国文化传统、社会心理,被称为“适应政策”的传教方式,并以科学知识为手段争取到中国士大夫乃至皇帝的支持,逐步取得成功的。

二、利玛窦的“适应政策”

为了能真正进入中国社会,利玛窦确实是下了一番苦功夫的。他一到澳门就认真学习汉语;进入中国境内后,他对儒家经典、诸子百家之说,中国历史进行了认真的研究。因此,他不仅能说一口流利的汉语,而且能用中文写作,熟悉中国文化和习俗,这为他与中国人的交往扫除了障碍。

为了适应中国的习俗,利玛窦将自己的名字变得富有中国味道,他本名玛泰奥·利奇(Matteo Ricci),但自称姓利名玛窦。中国士大夫称他为利先生或利子。在衣着打扮方面,利玛窦也尽量中国化。刚到中国时,他以为和尚最为中国人所尊敬、所欢迎,于是身披袈裟,自称天竺僧人,称教堂为寺庙。在与中国士大夫的交往中,他发现以儒者的身份出现更能为知识分子所接受,为方便与他们交流,于是马上去掉法衣,蓄发留须,穿儒服著儒冠,一副儒生模样。中国士大夫于是称他为西儒。

初到北京时,为了能够留下来,利玛窦向万历皇帝上过一道措词极为恭谦诚恳的奏疏。他在奏疏自称为臣,说臣一向仰慕天朝的“声教文物”,愿终身为天朝一子民,所以“航海而来,历时三年,路经八万余里”,在广东肇庆、韶州二府十几年,学习语言文字,诵记中国古代圣人之学;后由江西至南京,又淹留五年,知“天朝招徕四夷”,便携本国方物,陈献御前。臣于“天地图及度数,深测其秘”,能“制器观象,考验日昝,并与中国古法吻合,倘蒙皇上不弃疏微,令臣得以尽其愚,披露于至尊之前,斯又区区之大愿”。[4]

基督教文化与中国传统文化属于不同的文化体系。为了让中国人能接受基督教,利玛窦就到儒家经典中找根据,证明他所传播的宗教是中国所固有的,并不是外国人强加给中国的。他援引《诗经》《尚书》《易》《中庸》等儒家经典,证明他所宣扬的天主教就是中国古代所谓的“上帝”。他说:“历观古书,而知上帝与天主,特异以名也”;“上帝其实就是你们中国人所说的天,他曾经启示过你们的圣人孔子、孟子和许多先王。我们到你们这里来,不是要否定你们的圣人和经典,只是对其进行补充。”[5]利玛窦还允许入会教徒保持祭祀祖先的习俗,对中国文化传统予以尊重。endprint

利玛窦这种与中国文化传统相适应的传教方法,消除了一些中国人对基督教的怀疑和敌视心理。一时间,不少社会名流都乐于和他交往,瞿太素、郭应聘、王应麟、徐光启、李之藻等人和他一起饮酒赋诗,相处融洽。其中瞿太素、徐光启、李之藻等人与他成了莫逆之交,并加入了基督教。

介绍西方科学技术知识也是利玛窦打开传教局面的重要手段。刚到肇庆时,他就将随身所带的自鸣钟、三棱镜、各种天文仪器、乐器、地图、油画等在居住地公开陈列,并赠送给当地的官绅。这些西洋奇器既引起了人们对他的注意,又成为他交结地方官员的媒介。到北京觐见万历皇帝时,他除了上谦恭的奏疏外,还进献了许多精美的西洋礼品,其中有三幅油画、一本天主教经典、《坤舆万国全图》一册、珍珠镶嵌十字架一座、八音琴一张,还有自鸣钟、三棱玻璃镜、镜子、玻璃器皿等。也许奏疏并未引起万历皇帝的兴趣,但是精美的礼物却使贪财好货的皇帝喜不胜言。他将油画和万国全图挂在宫中,又专门建造一个亭子摆放自鸣钟,还派人向利玛窦等人学习八音琴的演奏技艺。利玛窦还几次奉诏进入宫中教太监使用和修理自鸣钟,以致后来的中国钟表业竟将利玛窦奉为他们的始祖。万历皇帝对进献这些礼品的利玛窦颇有好感,于是赐给住宅、允许在北京传教,死后,又赐给墓地。

利玛窦在向中国介绍西方科学技术时,得到中国的一些知识分子的支持和信任。他在北京活动时,徐光启、李之藻等人都向他学习西方科学知识,共同翻译天文、数学、历算、水利等方面的西方书籍,并结下了深厚的友谊。正是这些科学知识打开了中国思想森严的大门和知识分子的心扉。1610年5月利玛窦在北京去世,士大夫纷纷请求万历皇帝赐墓。有人反对,认为这是从未有的先例,为什么要对利玛窦破例?大学士叶向高回答说:自古来华的洋人,“其道德学问,有一如利子者乎?毋论其他事,即译《几何原本》一书,便宜赐葬地矣”[6]。

可见,正是利玛窦传播的西方科学技术知识让中国知识分子折服;或者换句话说,正是利玛窦采取的“适应政策”的系列措施,才使他的传教获得了极大的成功以及前所未有的殊荣。

三、利玛窦引发了中西文化大交流

利玛窦死后,其他西方传教士如汤若望、南怀仁、白晋等,继承了他的“适应政策”的传教方式,注意学习汉语,研究中国文化,传播西方自然科学知识,参与中国政府修订历法、绘制地图、仿造西方火器等方面的工作,以此获得中国士大夫和皇帝的好感,便于传教工作的进行。

因为利玛窦在北京的成功传教,不可否认的是,从那时开始,北京这个封闭帝国的封闭的都城居然成为中西文化交流的中心。数以百计的西方人来到这里,生活在这里,甚至死在这里,安葬在这里。由于他们的辛勤工作,大量的西方图书运到这里,藏在这里,其中一部分在这里翻译出版。他们传播的科学技术知识涉及天文学、历法、数学、地理学、物理学、机械学、建筑学、动植物学、人体科学、医药学、心理学以及音乐、美术等等方面。

在输入西学的同时,也开始了一个东学西传的过程。传教士向西方介绍中国文化的目的是为了让欧洲人了解中国,以便支持他们在中国的传教活动。中国的经典著作如“四书五经”,中国的社会政治制度、风俗习惯等,被大量地介绍到西方。当时的西方正在兴起启蒙运动。启蒙思想家从古老的中国文明中吸取到许多营养去反对宗教神学。

据学术界的研究,这场中西文化大交流延续了两个世纪之久,而开先河者就是利玛窦。《利玛窦与中国》一书说:“它(中西文化大交流)始于1582年利玛窦的来华,讫于1773年耶稣会的解散,前后两百年。”[7]《中西交通史》一书说:中西文化大交流“自利氏入华,迄于乾嘉禁教之时为止”[8]。

《清史稿》有一段话,对中西文化大交流中的数学方面的交流情况作了中肯的评价:“泰西新法,晚明始入中国,至清而中、西荟萃,遂成大集。圣祖(康熙皇帝)聪明天亶,研究历算,妙契精微。一时承学之士,蒸蒸向化,肩背相望。二百年来,推步之学,日臻邃密,匪特辟古学之榛芜,抑且补西人之罅漏。”[9]即是说,中西文化大交流不仅填补了中国数学史上的一些空白,而且在发展的过程中也纠正了西方文化的一些缺陷和不足。

明末清初延续两百年的以传教士为媒介的中西文化交流是继佛学东来之后的又一次中外文化交流。传教士带来的西学为中国人了解西方提供了一个窗口。徐光启等知识分子、康熙帝等开明君主,对待外来文化采取为我所用的拿来主义态度,为后世提供了范例。只可惜,由于“礼仪之争”,当清廷的禁教令一颁布,这场由利玛窦所开创并由西方传教士充当主角的中西文化大交流便消沉下去。两个世纪后,当西方殖民者用大炮轰开中国紧闭的国门时,远远落在世界发展后面的中国不得不在不平等条约的束缚下,再经历一次西学东渐的历程。

注释:

[1][6]转引自余三乐:《早期西方传教士与北京》,北京出版社2001年版,第7页,96页。

[2]据《明神宗实录》卷三百五十六。

[3][7]林金水:《利玛窦与中国》,中国社会科学出版社1996年版,第130页。

[4](意)利玛窦、金尼阁著,何高济等译《利玛窦中国札记》,中华书局1983年版,第400页。

[5](意)利玛窦:《天实议》上卷,第二篇,转引自《交流与融合》,中共中央党校出版社1989年版,第173页。

[8]方豪:《中西交通史》第4册,台北1954年出版,第3页。

[9]《清史稿》卷五百六,《畴人传》。

作者单位:四川幼儿师范高等专科学校(江油)endprint