愤怒山林

英国人进入森林——胶片与枪

什么是阿萨姆?

阿萨姆是红茶,甜腻、香浓,这就是一切了。很少有人会关心这是印度东部一片丘陵起伏的亚热带丛林,是印度的一个邦。

但珞巴族的命运却以阿萨姆的茶叶为伤口,发生了最悲惨的改变。珞巴族没有文字,记事的方式是通过老人回忆。无论是口述或者是史书,真相都无法隐藏。

1824年12月15日,缅甸帝国首都仰光最后的枪炮声终于沉寂下去,滑膛枪、开花大炮也不再向着围攻大金寺的上万缅甸士兵开火,这支最精锐的缅甸军在留下数千具尸体后,终于退出首都仰光,逃往丛林。

阿奇博尔德·坎贝尔将军率领着疲惫不堪的万余英国/印度士兵,有序地走下固守的大金塔。佛教的圣地已经成为英国人的堡垒,这场战争虽然还没有结束,但是全盛的缅甸帝国在首都仰光遭受了最沉重的打击,胜负已分,胜利属于伟大的东印度公司和它的股东们。

1826年2月24日,英缅签订了《杨达波条约》。其中一条规定,将阿萨姆等地从缅甸人手中割让给英国。就这样,阿萨姆成为日不落帝国版图上一块代价高昂的蛮荒之地。

东印度公司可不会做亏本生意,1833年,丧失了中国茶叶贸易垄断权的东印度公司突然发现阿萨姆这片丘陵适合种茶,很快80000颗中国茶种被种植下去,阿萨姆一跃成为东印度公司的掌上明珠,大英帝国茶叶战争的最前线。

1840年,女王的士兵们用同样的滑膛枪、大炮去攻打茶叶的故乡中国时,阿萨姆的英国茶园也面临着全新的威胁。生活在上阿萨姆(即阿萨姆邦东部)的山地民族时常和阿萨姆人爆发出种种摩擦,甚至将英国设置在这里的小哨所杀掠一空。

为了阿萨姆的茶园和日不落帝国的尊严,英国人必须惩罚这些无法无天的山地人。然而英国人逐渐发现,他们对这些大山中的部落竟然无可奈何,这些赤脚的勇士来去如风,在丛林中他们的毒箭和砍刀比枪更致命。

其实英国人不必如此纠结,这些骄傲的山地之子们从未被征服过,他们的记忆中从没有丧失过自由。早在英国人到来之前,阿萨姆的统治者掸人(即傣族)也对他们没有办法。甚至不得不和这些山地部落缔结了条约:一座可能树立于16世纪早期的石柱上刻有铭文,内容是当地的掸人土王和某一个“义都米什米”部落立约:“我,大名迪兴噶·巴·噶汗(Dihinga Bar Gohain),刻此石柱,以黄铜牌上所镌刻之铭文为证,米什米人及其妻眷、孩童、仆人和随从,可居住在丹巴河(Dibang)周围之山岭上。他们有权保有此山。……如果有人意图从(山的)两地(或是两边)侵犯他们,则他们不容侵犯。如有人意欲生活在山麓,就会自然成为米什米人的奴隶。”

英国人发现,这些赤裸上身或披着兽皮,头戴藤条帽的光脚部落在不同的语言中有极多的名称,甚至弄得英国人自己也昏头涨脑。他们被阿萨姆人称为“米什米人”或者“楚力卡塔人”(意思为剪头发的人,这些人的齐刘海短发是其显著特征);他们还被英国文献称为阿迪人或者阿波尔人(意思为不驯服的蛮邦);他们之间称彼此为义都、民荣、阿布达能、米日、崩尼等等一系列古怪的名字,部落之间也不惜经常大打出手。

英国人无意控制这片危险和阴暗的森林,只要能让阿萨姆安静地为全帝国生产茶叶,英国人就满意了,他们将大英帝国的边疆设立在平原和山地之间。即便如此,英国人依然不得不在阿萨姆部署军队甚至炮艇来维持这条脆弱的“边境”,因为珞巴人根本无视世界统治者英国人的规矩。

照相机跟随着枪炮的脚步。1855年开始,摄影术就已经成为东印度公司的必修课程之一。照相机同样是殖民地军火库中的武器,“虽然其外形并不威猛,却能不发出炮声和硝烟,达到目的。19世纪湿版摄影法中所必需的火棉胶也是制造火药必不可少的成分,这或许并非巧合。”

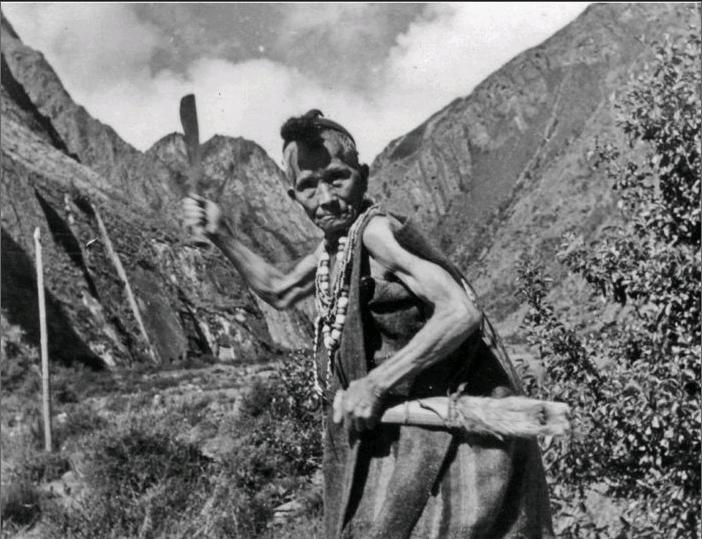

光用枪是不够的,照相机必须跟随枪前进,为大英帝国服务将这些部落分类。于是人类历史上第一次出现了珞巴人的影像资料,他们困惑而骄傲地赤脚而立,虽然衣不蔽体,却毫无对英国人的敬畏之心。英国人发现和他们交往困难重重,“他们性格骄傲,阴郁,好战。”他们虽然经常为英国人充当挑夫,却狂妄地“认为自己是印度东北部的霸主”。虽然有时某个部落会和英国人联手去讨伐敌对部落,可没过几天,又会去连夜血洗英国人的哨所。

在照片上英国人也极力凸显这些山地部落持刀挂弓,极度好战的模样,不过仔细看起来,这些人虽然全副武装,却是一脸的好奇、朦胧甚至忧伤。

追逐幻影的“阿波尔远征军”

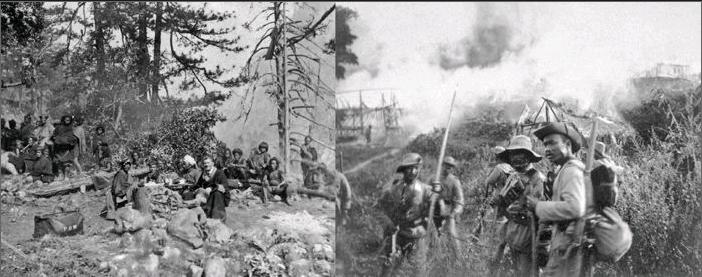

世界霸主英国人面对着喜马拉雅山以南的无物之阵,山林是无法击败的敌人。仅让我们以1911年的阿波尔远征军为例。

早在1859年,英国人带领印度、景颇、康提人联军就曾向珞巴人发动过一次“惩罚性远征”,还带上了两门榴弹炮,进入巴昔卡,焚毁两座村庄,随即后撤。英国人随后在群山脚下划定了一条英国人觉得“心照不宣”的分界线,用于区分英国和珞巴各自的“领土”,但珞巴人根本不承认这条线。

1911年,一位英国官员威廉姆逊在察隅河上游被杀。此人多次深入墨脱县、察隅县境内,并以鸦片贿赂当地人,还曾在日后他被杀的克邦村为当地人播放幻灯片。其目的可能是想要探索从察隅河通向西藏的道路,此时英军早已进入过拉萨,但是对于雅鲁藏布江下游的道路依然搞不清楚。

威廉姆逊的死极有戏剧性。据说威廉姆逊进入珞巴民荣部落领地之后,民荣人虽然警惕,却并未动手。威廉姆逊写了一封信给阿萨姆的英国当局,信封上按照英国的方式加了火漆封口,委托一位阿萨姆苦力前往送信。珞巴人没有文字,红色在珞巴民荣部落看来,就象征着战争、复仇和血,这封有火漆的信实在可疑的很。

不知是因为酒醉或者是想吹牛,这位阿萨姆信差一口咬定这就是一封战书。于是1911年3月21日,威廉姆逊及其团队45人在科莫新村(Komsing)被尾随而来的附近若通村和格邦村民荣人杀死。

“一个白人被杀死了,当这件事发生时,一阵颤栗掠过在东方的英国人心头。”(乔治·奥威尔语。)于是英国殖民政府成立了阿波尔讨伐团,深入珞瑜各地区。一方面是为威廉姆逊之死复仇,同时也是担忧中国的势力继续向南发展:1909年清军程凤翔部为追捕波密王以及巩固中国对珞瑜久已有之的主权,深入察隅、墨脱地区,珞瑜全境震动。

阿波尔讨伐团气势汹汹,却收获有限:珞巴人退向深山,留给英国人空空的克邦村,英国人将村庄付之一炬,也终于抓获了几个杀死威廉姆逊的珞巴人,然而收获仅此而已。烧毁的房屋全是竹木建筑,很快可以重建;即便英国人不来,珞巴人处于刀耕火种的需要,很可能也会定期搬迁村庄。英国人所追逐和烧毁的,只是一些幻影。

也有珞巴代表来向英国人讲和,此人赤脚,和英国人学习,扛着一面“旗帜”:一张不知从什么地方找到的印度报纸《加尔各答观察家报》。在珞巴代表看来,这根本就不是挑战英国人的权威,而是珞巴人生活中最常见的厮杀而已,英国人虽然长得不同,也不过是某一个遥远的部落。如同英国人再大动干戈,可能会引发一场漫长的游击战。喜马拉雅山的小径、吊桥和无数岔路不适合大部队前进,却能让珞巴人的突然袭击得心应手。

部落民众只服从部落的习俗,轰轰烈烈的“阿波尔远征军”无声无息地收场了。英国人经过珞巴的村庄和山岭,依然需要珞巴人的许可。在阿萨姆建立的英国殖民体制,在山地中没有立足之地。这场远征几乎毫无收获,恰证明了殖民帝国的荒谬,英国人所谓的“坚毅、勇敢、文明”都被衬托出严重的苍白。许多年后,英国作家奥威尔在缅甸英国殖民地做警察,他的《猎象》一文极其出色地反映了英国殖民帝国的荒谬:为了维护英国人的尊严,他不得不去射击一只据说曾一度发疯,但已经完全无害的大象。仿佛“黄色海洋”似的东方人跟在他身后。“我举起步枪,突然之间意识到了白人在东方的统治是何其空虚和徒劳。”

战争失败,外交家就要上场了。1913年,西姆拉会议召开,会议认定中国和印度的边界线为“麦克马洪线”,这条线完全是英印政府外交大臣麦克马洪炮制出来的,从中印传统边界线大幅度向北跃进,将9万多平方公里中国领土全部划入印度,其中包括了几乎全部的珞瑜和门隅。

对于这条“边界线”,历届中国政府都不予承认。英国政府也迟迟未敢公布,直到1936年,非法的麦克马洪线才开始出现在英属印度的地图上。直到1954年一直注明是“未标定界”。中国政府也一直坚决不承认非法的“麦克马洪线”。

英国人隐约猜测到如果越过这危险的山地,或许会抵达神秘的西藏。在山的另一边,早从8世纪开始,这些山地部落就有一个统一的名字:珞巴,他们生活的丛林被称为珞瑜。

没有铁的文明

“珞瑜的人,不好,坏的很!”

南伊沟才召村半醉的亚夏老太婆撅起嘴,闭着眼睛,摇着双手,一脸的不屑。这是2012年,我第一次听说“珞瑜”这个名词,我知道那是亚夏的南方故乡,从她如今所在的林芝地区米林县南伊沟向南走四天就可以抵达。我也同样理解为何亚夏会憎恶珞瑜:她曾经是那里的奴隶,父亲死于仇杀之中。

因此我对珞瑜的第一印象,是一片幽暗和充满仇杀的部落山林,但是我没有想到珞瑜竟然如此广阔:从察隅河谷开始,向西涵盖墨脱,米林,一直到隆子和洛扎的南方边境,以错那以南的门达旺为界。

虽然在吐蕃帝国时代就有关于珞瑜的记载,但很有可能只是一个大概的方位概念,吐蕃人并没有深入珞瑜,“珞瑜”:南方之地,也是一个模糊的地理概念,究竟珞瑜向南是哪里,没有人知道。遥远的珞瑜不知从何时开始已经吸引着藏族人对于天堂的想象。墨脱和扎日神山都是西藏重要的朝圣地,每逢12年的扎日神山转山节上,西藏噶厦政府都要向这里的珞巴部落送礼,以求珞巴人承诺朝圣者的安全,否则朝圣者很可能成为珞巴人的猎物。数百年来,更有大批的康巴人带着对南方乐土的美好梦想络绎南来,深入珞瑜。他们和珞巴人之间充满血腥和戏剧化的冲突,在墨脱、米林和隆子都久久流传着。

且让我们看看这一片生活着众多部落,充满巫术和复仇的密林珞瑜。发源于青藏高原的众多河流纷纷在此夺路南下,让这个区域降雨充沛,河流纵横,极难穿越。从最东边开始,察隅河下游(印度称鲁希特河,即Lohit),是勇猛的义都和民荣部落,也就是阿萨姆人谈之色变的米什米人、楚力卡塔人,他们也曾经让英国人大吃苦头。向西,在丹巴河、雅鲁藏布江(印度称Siang河)以及锡约尔河(Siyom)流域,南方是阿迪人、迦龙人的家园,北方和藏族接壤地带,则是博嘎尔和博日人所居住的玛尼岗和梅楚卡地区,珞巴人经常在此和藏族人进行贸易,南伊沟就是一条重要的通商路线。

再向西,西巴霞曲(Subansiri)和卡孟河(Kameng)河谷地带,主要是崩尼、苏龙以及更南边的阿巴达尼和尼西部落,这是珞巴族人口最密集、经济最发达的地区,伪阿鲁纳恰尔邦首府Itanagar就设置在这里。1968年阿岗正是从这里翻越雪山进入隆子县。再向西,就进入了门达旺的门隅地区。

这片山地,英国人从来未能实际控制;印度也是在独立之后,才艰难地逐步占领。

这些骄傲的山地部落住在干栏式的长屋内,每添一个妻子,就在长屋内加一口灶,随着妻子和灶的增加,长屋也可以不断延长,甚至到四五十米,当然条件是有充足的财力来支付高昂的嫁妆。像斯巴达人一样,未婚男子有自己的公共长屋,他们是部落里的武士;未婚女子也有自己的长屋。

各部落间虽然语言可能有所不同,却都信仰一位共同的始祖“阿布达尼”,据说这位创世祖先从北方来,他的弟弟爱吃生肉,最终变成了老虎。所以许多珞巴部落都以老虎为图腾,不加捕杀,也有传说是阿布达尼的哥哥变成了藏族人,以耕种为业,阿布达尼则进入山林。无论庞杂的神话体系如何讲述,这些古老的知识都被巫师们继承和吟诵着。

除了在墨脱艰难地设立了几个小庙外,佛教也没能深入这里,珞巴各部落所信奉的是原始万物有灵崇拜,他们的巫师即“米剂”和“纽布”杀鸡看鸡肝上的纹路来决定吉凶,最后总是要杀牛牺牲驱鬼或者祭奠祖先。当地的大额牛成为一般等价物,还有一种等价物则更为奇特:藏地的大铜锅,这种巨大的金属器甚至因此带有神圣的性质,价格极高。

珞瑜以木质农具进行刀耕火种式的原始农业,产量不高,狩猎同样是重要的生产活动。一个珞巴人一般一辈子都在自己的氏族村庄内生活,他们甚至不会有所谓“民族”的概念。一个人知道自己的牛,自己的女人和财产,知道贸易的道路和部落仇杀的原因,就已足够了。

长途贸易可能是危险的,经过其他部落可能会遭致仇杀。至今许多珞巴男子还会讲述祖先血腥的仇杀故事。各部落之间的羊肠小径,狭窄和崎岖得恰到好处:让其交流维持在最低限度,却又能互通声气,只能容下几个徒步背物,进行贸易的人,或者是一小队悄无声息准备偷袭的武士们。几乎每天各部落乃至同一部落的氏族之间都在进行无休止的小摩擦,其目的是为了获得战利品和奴隶,并不是为杀戮。

即便是正面冲突,也往往以最不可思议的方式解决:双方剑拔弩张相对之时,武士们会彼此取笑对方的祖先、父母的丑事,被对方揭短之后,气势上也会大为减退。双方睿智的老者们会相对而坐,数落对方的不是,甚至可以上溯到几代之前。每说一条理由,就在自己面前放一根竹签,这一智慧和记忆力的交锋可以通宵达旦,等到双方都口干舌燥无话可说了,就开始清点竹签数量,竹签少的一方认输。

气势汹汹的对峙,最后流血的可能只有赔偿的大额牛,这是部落间特有的战争模式,是一种可持续式的冲突,和节庆一样调节着部落生活的节奏。

没有铁,没有所谓的“文明”,反倒是珞巴人的幸福。

我们和命运有个约定

1947年,英国开始着手撤离印度,印度独立在即。8月14日,尼赫鲁在德里发表了富有激情的演说:“很久以前,我们和命运有个约定,现在这一刻来临了……当午夜的钟声敲响时,当世界还在酣睡时,印度却要醒过来了,获得自由与新生。”

当午夜的钟声敲响时,珞瑜还在酣睡。

新诞生的印度所继承的,是英帝国残酷的遗产,整个印度的北部边疆,都是一条以英国刺刀开拓的流血控制线。就在印度独立时,印度和巴基斯坦就发生分裂,发生大规模的种族仇杀。在整个中印边界线上,印度奉行着非法的麦克马洪线,哪怕此时印度对于该线根本就没有实际控制。随着西藏和平解放,印度急不可耐地开始向北出发,要实际控制麦克马洪线。

1959年开始,印度政府下令军队全面控制麦克马洪线东段,印军在道路、补给均不到位的情况下,靠空投等手段强行进入东部的察隅、墨脱、米林、朗县、隆子、错那等县的珞瑜地区,造成实际占领的事实。

珞巴族各部落终于意识到这批侵略者和英国人不同,他们想要长久地占领珞瑜。在众多氏族和部落中,自发斗争开始了。这次不是为了抢夺财富或是复仇,而是为了将侵略者逐出珞瑜。各部落之间甚至会打破宿怨,联合起来对抗印度兵,整片山林都变得愤怒。印度军队为了彻底征服,更是使用了飞机轰炸村庄。战争已经不再是摆竹签,不再是杀人、绑架和索要赎金,事关自由和生死,这是珞巴版的世界大战。

我们在米林县南伊沟和隆子县斗玉乡所采访的老人,对这段历史往往有切身的回忆。他们的口述史和史书的记载常可以互相参照。

斗玉乡亚白说,1959年,她的父亲曾经协助解放军杀死了3个南逃的康巴叛军。

琼林达久老人回忆道,自己曾随亲人南下到过希蒙,在那里见到了印度兵。“印度兵有黑的,也有白的,他们是空中人。”这话的意思是说印度兵是空降下来的。当时深入珞瑜的道路并未修通,许多珞巴人也抵抗印度军队的征用,调兵和物资都依赖空运。“他们啊,饿的很!”如今已经失明的达久老人一抬下巴,掩不住的轻蔑。

达久老人说,当时在博嘎尔西边的德根部落(隆子县范围内)发来了请求联盟的急件,信送到了博嘎尔部落最西边达玛家族祖居地梅楚卡一个叫做固顶灵波(音)的人手中,这个信是个棍子,劈开之后,上面是红色的牛毛,下面是白色的牛毛。

“意思就是打!”达久老人说,出于种种原因,博嘎尔部落没有前往参战。德根在博嘎尔人看来,是很穷的部落,许多博嘎尔人的奴隶都出自德根,如今是贫穷的德根人开始了规模浩大的反抗。达久老人后来听说了战争的激烈:德根人用芭蕉树干和树叶筑成坚固堡垒,用弓箭和印度人的步枪对射,子弹射入芭蕉堡垒,就迅速失去了威力。无法获胜的印度人还用飞机向下扔“石头”。

而在亚依所听到老辈人的描述中,这些珞巴人从没见过的“石头”其实是炸弹。战场在山坡上,珞巴最好的猎手向“铁鸟”射箭,铁鸟却射不下来,“整座山最后都被炸平了。”

在史料上我们找到了相关记忆,可能和这段记忆相符合:“1957年,在我西藏隆子县莫朗地区(现在的藏南印占区上苏班西里县达毒村附近)的广大群众,不堪印军的欺压和侮辱,进行了较大规模的反抗斗争。

一开始,就消灭了两个印度兵站,相持一年多时间。最后印军派飞机狂轰滥炸,这一地区的民房,几乎全部被炸毁了。”这就是莫朗之战。

报复来得很快。

1962年10月20日,中国军队向在达旺以北的扯东长期聚集的印军主力发起进攻,开始了对印自卫反击战。当天就击溃印军跨过克杰朗河,21日攻克要塞棒山口,25日兵不血刃进入门隅首府达旺。仅仅6天的攻势,就击碎了印度麦克马洪防线中部地区,整个珞瑜地区的中西部指日可下。

11月14日,由于印度方面拒绝和谈,中国军队恢复攻势,大胆穿插。攻势开始后第四天,印度军队认为“绝不可能攻克“的西山要塞在尚未被攻克时就自动溃散,印军漫无目的地向南逃亡,前往阿萨姆平原的道路轰然敞开。

印度朝野上下惊呼中国的闪电战时,在更东边察隅河的下游传来了更糟糕的消息:整整一个印度精锐旅在瓦弄遭到全歼。西线被逐出重要山口,阿克赛钦地区被中国军队收复。

中线被解放军“小刀切黄油”般大胆穿插,东线遭到重击,印度的防线全线崩溃。这是尼赫鲁抢占麦克马洪线,与中国对抗战略的失败,这一侥幸和冒进的想法,让印度军队遭遇到奇耻大辱。有军官向美国记者抱怨:这些在前线被“屠杀”的士兵分布在这样一条脆弱的防线上,既得不到战争的物资,也没有安全的保证。

林东的父亲帕加作为翻译和向导参加了中线的战斗,随军一直深入到达旺以南。他所描述的印度兵,不是尸体,就是战俘。在连续的重击之下,印军早已丧失斗志,甚至连尸体也没时间掩埋。解放军的攻势之快,甚至连自己的后勤也跟不上了。

“那时候我鞋子破了,没有鞋子穿,我就从印度兵的尸体上扒鞋子。他们鞋子大的很,上面有很多钢钉子。就这样还要赶路,一路上看到很多印度兵尸体,挂在树上了,躺着的,什么样的都有。”这个矮小的博嘎尔老人回忆。

山南的阿岗老人回忆:解放军从他故乡苏龙部落以西向南急进,驻守这里的印度兵慌恐撤退,强行在苏龙部落拉壮丁,他当时还小,但是许多大人被拉走了。印度兵还会用手杖击打珞巴背夫,简直慌不择路。

印度人自己写的《谁是62年的罪人》一书中简直痛心疾首地写道:“进攻与退却乃是兵家常事,不算什么耻辱。耻辱的是印军退却时如同一盘散沙,毫无组织,不战而逃。”

11月22日,中国军队宣布单方面全面停火,发生战争的天数一共十天,中国军队最远已经向前推进了200英里,抵达了中印真正的国界线,他们的面前已经没有印军抵抗。随后,中国军队撤回战争开始前的实际控制线,跟随他们的还有一些自愿向北迁徙的珞巴人。

印军终于又回到了他们当初溃不成军的地方。实际控制线两边都驻扎了大量的军队,珞瑜被分割了。除了1968年之后阿岗等少数人曾成功翻越到实际控制线以北外,实控线南北的珞巴族失去了联系。

直到今天,生活在墨脱县印占区内的义都珞巴人死后,巫师依然会依次诵念死者进入中国西藏的亡灵之路上约150个地名,最终的目的地叫做“阿西阿卡里卡”(Asi Akhrika)。“亡灵之国的大门在此关闭,我也将沉默。”巫师最后唱道。

由于这一我们无能为力的原因,我们之后的章节将仅限于实际控制线以北的珞巴族,我们将深入珞巴人的内心,去看看那些不为人知的幽深世界。

这是20世纪70年代末的一个早晨。

南伊河的牧场边缘,两个珞巴年轻人穿着解放鞋,身披牛皮坎肩,腰挎长刀,走在雾气湿重的丛林里,他们都来自博嘎尔部落萨及氏族布隆木家族,一个是达玛,即亚依的父亲;一个是达果,即后来的达果嘎嘎。在传统的珞巴社会中,达玛是“高骨头”,达果会是达玛的奴隶,如今自然没有了这区分。

一种厄运临头的感觉越来越沉重地压在两人肩上,他们脸色发白:地面上有一排从容的脚印,这是一只来自喜马拉雅山以南的虎。博嘎尔人奉虎为偶像,他们甚至不直呼虎的名字,而是称其为“阿崩”,意思即叔叔。如果一个人看见了虎,就会厄运临头。“阿崩”的脚印一路向前,通向他们布置在牧场边缘用于猎熊的大型兽夹。

两人手握冰凉的刀柄,目瞪口呆。夹在兽夹上、虎纹斑斓的巨兽,让这两人显得格外矮小。虎已经死去两天多了,虎庞大的内脏正在腐烂,它复仇的怨念也紧跟着这两名猎人。

一切已经明了:两人需要一个媒介,踏入幽冥的世界,向虎的鬼魂道歉和致祭,只有一个人能做这样的事:这就是达玛的妻子,“纽布”巫师亚崩。