重拾回忆

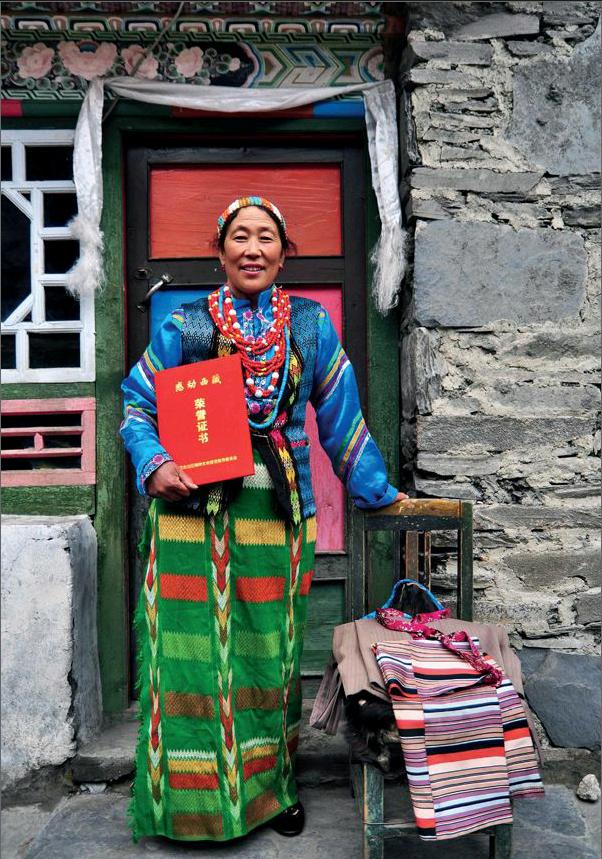

客栈店主固炅林东

夜晚,南伊沟琼林村的林东接到了一个电话,号码显示是山南地区。信号不好,因为两边都是崇山峻岭,还下着大雨,隆子斗玉乡的珞巴族邮递员高发断断续续地说:“喂,林东,南边的珞巴族来交易了,你快来!”

于是林东离开自己在南伊沟深处的小客栈“珞巴族部落山庄”,连夜向隆子开。一路会经过朗县、加查到隆子,基本上沿着实际控制线北侧前进。雨越下越大,雅鲁藏布江的峡谷里云雾沸腾,看不清路。林东的车到了朗县,便只能折回。

林东,属于博嘎尔部落达玛氏族固炅家族。父亲帕加1962年中印边境战争时曾担任解放军的向导深入珞瑜,后来任米林公安局长,母亲是藏族。今年30出头的林东是琼林的新一代珞巴人,随着南伊沟的旅游开发,林东在老家琼林村开了一家客栈。

对于许多进入南伊沟的游客来说,林东的“珞巴族部落山庄”可能是他们在南伊沟找到的最有珞巴风情的地方:竹楼、木头栈道,茅草屋顶、树墩桌子、地面铺着熊皮,墙头挂着兽头和长弓,还有林东收集的种种奇特的熊皮坎肩、藤编帽子。他们在导游的指挥下呼啸而至,在俯瞰南伊河的栈桥上拍照,抚摸熊皮和兽头并合影,然后又呼啸而去。下一拨游客又匆匆忙忙赶来,穿着珞巴服装的导游用喇叭喊着:“这是琼林村最后一栋真正的珞巴竹楼,请大家随意参观,十分钟后我们集合!”

林东觉得遗憾,他没有机会向这些来去匆匆的游客讲讲珞巴人。他也觉得惶恐,这栋“博嘎尔部落山庄”是他修建的,他听老人说过珞巴竹楼的传统风格,却没有亲眼见过,更不知如何建造。这栋建筑如今有六座客房,夜晚南伊河的响亮流水声和新鲜潮湿的森林味会覆盖整栋木楼,从窗户里能看到对面的山岭,人们说那里有许多的熊。

林东自己所住的屋子更近似普通的工布民居,只不过立面上挂了极大的一张老虎相片。林东说,其实茅草屋顶的下面就是彩钢板,这只能算是一栋想象中的,仿制的珞巴竹楼。尽管如此,这已经被认为是南伊沟最有珞巴特色的建筑,甚至电视台也将此地作为外景来拍摄珞巴族专题片。

林东高兴,觉得自己为珞巴族做了一点事情;也觉得惋惜:在南伊沟,真正的珞巴建筑已经不见踪影。

据说以前这个客栈叫“阿迪博嘎尔部落” (山地珞巴被英国人称为阿迪人),是为了突出自己部落的名称,还上过央视。然而名字还是改了,林东觉得整个珞巴的名字比博嘎尔更有意义。

最开始林东的想法只是做一个小小的博物馆,他的珞巴族收藏庞杂而不成体系,包含兽皮兽骨、服饰珠宝、弓箭腰刀、铜锅竹篓、兽夹机关、鱼笼铜罐,还有许多印占区珞巴族各部落的相片,有些极其模糊。

珞瑜地区辽阔,各部落的服饰又大不相同,仅以帽子为例,就有崩尼部落的犀鸟嘴帽子、博嘎尔部落的熊皮帽、达额木部落的野猪牙藤编帽等。这些物品的唯一来源就是隆子斗玉乡每年越过实际控制线来交易的印占区珞巴人。林东会提前一年让高发与其境外亲戚约定所需携带的珞巴族物品,明年带来。林东的小小收藏便是如此缓慢地增长,即便如此,也根本没有办法收全珞巴族所有部落的服饰。

林东说:“这个难度太大了,一方面部落太多,另一方面珞巴服饰在印占区也在面临快速的消亡。那边的珞巴人许多人都改信基督教,画十字了。”

很多方面已经看不出林东和藏族人的区别,他的母亲和妻子是藏族,他的藏语远比珞巴语流利,每年冬天他都会到成都居住一段日子。2008年奥运会时,林东作为珞巴族的代表前去参加北京奥运会的活动,他的熊皮帽和长刀让许多人非常感兴趣,仔细抚摸之后说:“你是蒙古族吗?”

林东反复地说过这个故事,因此博嘎尔达玛固炅这个标志珞巴身份的长定语虽然拗口,但对他非常重要。我们给他拍照时,他也穿上博嘎尔人的全副行头:毛坎肩、熊皮帽、长短刀各一把、若干串蓝色的老琉璃项链,还有弓箭和箭筒,盘腿坐在火灶上的大铜锅旁,拉开珞巴刀的猴皮刀鞘,一脸凛然。

“博嘎尔帽子用的熊皮,一定要男人自己猎杀的熊才行,否则很丢人。”林东说,他承认自己已经很难拉开老弓,或许如今人们的力量已经不如狩猎时代了。尽管如此,林东还是会悄悄穿上珞巴服装,在山林里独自走走,就“感觉心里很舒服”,哪怕他已经不能像祖先一样赤脚走在丛林里了。

林东的想法很多,扩大博物馆的收藏、拍摄专题片、扩建旅舍、打造文化旅游等等,然而“珞巴部落山庄”的建设已经耗去了80多万元,他的梦想还只能一步步实现。常在林东这里闲聊的,是琼林村年轻的村长达杰。琼林村种了一万多株木耳,只要下雨,达杰就开心。

“我不是太阳的孩子,一到拉萨我的脸就晒得掉皮,我是在雨里长大的,这里天天下雨,我喜欢雨,木耳也是。”

在琼林村的日子里,林东和我们天天拜访珞巴老人,有一天我们终于见到了刚从山上回来,被林东称为“心很大”的米剂巫师达果老人,他今年85岁,身材高大,戴着极大的耳环。

米剂达果曾给自己杀鸡看肝,并且预言再过一年,自己就要走了。这些老人最后一批从森林中走出,直接从远古一脚跨入现代社会的人,他们身上一直存留着的珞巴族气息到了暮年更加张扬,脸上分明带有骄傲的神情。他们像是一棵树,一棵在亚热带雨林里生长的、常年不见阳光的参天大树。

我们像是面树占卜一样问过米剂达果这样一个问题:“如果以后没有米剂了怎么办?”

米剂达果通过翻译林东平静地回答:“我不会觉得后悔,因为我已经努力过了。”

“什么样的努力?”

“我曾经想要珞巴的年轻人跟着我学,特别想带出徒弟来,但是没有人愿意坚持去学。你看我现在这么大的年纪,仍然坚持杀鸡看肝,这活儿其实很辛苦,我一直在坚持。如果以后(米剂)没有了,那我也没有遗憾了。”

林东的客厅高处摆放着一个不起眼的小泥塑,做工颇粗糙。一个梳着博嘎尔齐刘海的人端坐着,手里举着一把长刀,脖子上挂着老琉璃项链。这是珞巴人的祖先阿布达尼,泥塑作者是一位还在西藏大学读书的珞巴族学生。珞巴人自然崇拜,因此不立具体的偶像,这或许是阿布达尼开天辟地以来的第一尊塑像,眉眼淡然。我很想翻过来看看他的脑后是否如亚依所说,有两只可以和天地沟通的神眼。

如林东的“珞巴族部落山庄”,这雕塑也是年轻人凭想象创造出的。这些重拾回忆的珞巴年轻人,仅有父辈们零碎的记忆和巨大的空白为依托了。

“传统的东西丢失了,很无奈,需要我们进行想象来填充一些东西,慢慢找回。这样也许就变了,不是原味了,但也是文化的一种流传吧。”林东给自己打气:“可世界上哪个民族没有过这样的经历啊,有时候就是巧合。”

林东的父亲帕加住在拉萨,这个老人是真正从密林和氏族中走出来的。老人曾经酗酒,如今已经戒酒。父亲发誓戒酒的方式很奇特,他没有去寺庙在喇嘛面前发誓,而是摆上了毛主席像后发誓永不再喝酒。

老人从此真的没喝酒。在拉萨时,老人睡觉依然身边放着弓箭,头下枕着长刀。他所住的东郊地方曾经风传有人抢劫,于是老人夜晚就带着弓箭守在楼顶,打算一箭射下去。

或许对于长期生活在险恶丛林中的珞巴人而言,自然对人友好的时候少,敌视的时候多,需要珞巴人时刻警惕。帕加老人睡觉会放箭在身边,也许并不是习惯,可能是出自一种血液中的危机感。

那么林东也是一样,他也是感到了迫近的危机感。

“如果没有主动的整理收集,珞巴族的文化是不是慢慢就消失了?”我们问。

“不是慢慢消失,是很快很快就消失了。”

编织者达娃

南伊沟才召村是最后的说唱人亚夏曾经生活的村庄,已近黄昏,浓重的湿气从南伊沟涌出,笼罩了这里。

达娃在竹席上一字排开他收藏的珞巴古刀,有一把刀的刀鞘有极其精美的嵌铜工艺。“有的老刀闻起来臭臭的,那是杀过人的刀,血的臭味。”最小的刀则和一指长的小银鱼一般大小,那是达腰儿小刀,用于收割。

这里是达娃的“工作室”,满地竹藤帽、竹篓、红黑相间的竹席。南伊沟编织者达娃正像拔丝一样细细地分开那些竹篾,这曾经是珞巴族男人都会做的手艺,甚至是珞巴人和藏族人交换的最重要商品之一。如今除老人之外,达娃几乎是唯一懂得编织的人了。

“我们这里的竹子小的很,不行。墨脱的竹子粗,我去年花了5000块钱在墨脱买的一捆,哎呀,贵得很,才编了5顶帽子和一个背篓就用完了。”

最早教会他制作服装的是他的老岳父,其实在过去,所有的珞巴服饰都要靠自己裁剪制作,男子衣上的熊皮也一定要是自己捕杀的,以象征荣誉。衣服上众多的铜饰、海贝等或来自藏族,或来自更南边的珞巴族其他部落。珠宝则要靠家族的世代积累。达娃骄傲地展示给我看一串古老的蓝色琉璃,天长日久,琉璃珠中间的孔洞都被磨得巨大,达娃说,在过去,这样一颗巨大的琉璃珠,可以换一个奴隶。

达娃将珞巴族的传统服装一一取出:头盔为藤编,一圈镶有熊皮,脑后还垂着整张黑熊前额皮,异常坚硬,可用于防箭;小牛皮的无袖背心,镶有小海贝的腰带;黑色氆氇外套;还有长剑,剑鞘蒙着整张小兽皮,“青蛙皮”(或为鲨鱼皮)的刀把上吊着一只豹子的上颚。

“这一套下来要多少钱?”我们问。

“大约要25000元,光是那个刀就要7000元。”达娃说,如今的珞巴服装价格高昂,主要原因是材料成本太高。获得熊皮、豹子或者孟加拉虎的上颚,已经几乎是天方夜谭,甚至手镯上的野猪牙,也越来越难以获得。刀以前来自南方的“邦波”人,如今则购自易贡。编织帽子的竹篾,也要从墨脱买来了。除此之外,人工费用也很高昂,达娃从墨脱请来一位心灵手巧的门巴师傅,根据祖先留下来的古老头盔、鱼篓等物研究,才能仿制出如今的竹藤帽。一天的手工费300元,5天才能做出一顶帽子。即便如此,手工无法达到从前的水平,如一种两头尖尖地、俯视像眼睛一样的竹藤帽根本无法仿制,失传了就只能从境外购买。

正是因为艰难,达娃在几年的时间里,也只制作出了不到十套珞巴族博嘎尔部落男女服装。如此价格高昂的服装,当然不是日常穿着的,而是由各个博物馆和展览馆收藏。在拍摄珞巴族相关电视节目时,当地的小伙子也会脱下夹克衫,换上全副珞巴服装,在镜头前走动。只不过黑氆氇下的牛仔裤和运动鞋暴露了他们。

达娃还在等待着兽皮和兽牙来完成他的作品,他迟缓的进展其实正表明一个狩猎的时代已经永远地过去了。

神性是无所不在的,一件极普通的器物,也可能会具有神秘的宗教意义。以粗糙的双手制作出的巧妙器具,无所不能:可以变成杀死巨兽的弓箭,困死野鱼的竹笼,或是盛满稻谷的竹筐。这在珞巴先民的心中,就是神性的体现。

所以编织者达娃也多少承担了原本由巫师独揽的工作:制作竹祭坛。

这个祭坛一人多高,由竹枝和藤条编成,上面挂着松枝,还密集地插着空壳鸡蛋,类似一个古怪的大门。祭坛中央有一块横置的木板,也是达娃亲手画上的符号,有线条简单的植物图腾、太阳、月亮图形以及更多未知的东西。达娃指给我们看中央的日月图,原本只有巫师才能亲手绘制的神秘符号,“没有巫师了,只能我自己来做。”达娃解释道。

祭坛下还有两个竹制的小器物,达娃说,那表示两只竹制的鸡,一公一母。按照珞巴传统,他杀鸡先给“乌佑”,并且要将鸡头和鸡翅膀放在竹鸡上。果然, 我们在竹枝后面找到了干瘪的公鸡头,鲜艳的羽毛已经变得灰暗,发出腐烂的味道。鸡翅膀已经不见,达娃觉得大概被狗吃了。

祭坛向“乌佑”献祭,一方面是祛病,一方面“别人说的也不怕了,”大概是指不担心敌人的诅咒和暗害。

“来,来,吃鱼了!”达娃的女儿招呼我们。那是南伊河里的小野鱼,只有一指长,随意一炸,微微焦黄,弯成弧线,银光耀眼,暮色沉沉之中,这姑娘似乎端着整整一竹篓锋利的达腰儿小刀。

邮递员高发

车子在喜马拉雅山北麓的峡谷中穿行,这里是山南地区隆子县,不同于南伊沟的是,这里没有浓密的森林,只有褐色的山体和裸露的岩石,不时有一小股瀑布从山上流下。我们的车在路上小心翼翼地颠簸着。

经过漫长的道路,终于到达了隆子县的斗玉珞巴民族自治乡斗玉村。从这里继续向南走,会到珞巴族人口最密集的地区:崩尼、德根和阿布达能人的家乡,从前这里是从珞瑜通向藏族地区的通道,如今这里是道路的终点。

邮递员高发来接我们。高发,崩尼部落纪德尔氏族,珞巴文化收集者,30出头。他穿着深蓝色制服,瘦小而腼腆。整个斗玉村的房子高低错落,似乎和藏族村寨很相似,只不过村里养着非常多的鸡,聚满了每个路口;四面坚硬的大山近在咫尺,堵在眼前,似乎在阻挡什么,那曾经是斗玉珞巴人的猎场,一个珞巴村寨的灵魂依然在飘荡。

高发母亲亚白家与村里的情形并无二致,是典型的藏式住房。一楼储存干草,石阶通向二楼,房门颜色丰富,绿色的窗框、红色的门框以及黄色的门板,室内的一面墙涂着鲜艳的海蓝色和青绿色。但是有人在门上浓墨重彩地写了一句“Hello!”

我们给高发和他的母亲亚白、村里的小加油等各拍了一组照片,需要他们分别穿上日常衣服以及珞巴族传统的服装分别拍摄,进行对比。高发欣然脱下了整洁的邮递员制服,叠整齐了放在面前。他的崩尼男子服饰产生于亚热带森林,比较起海拔较高的博嘎尔服饰远为简单:黑白相间如长披肩状的编织麻布,缠绕几圈裹在身上,带上热带风情的犀鸟嘴帽,挎起猴皮长刀,高发慢慢收起了笑容,他下意识地感觉,珞巴男人应该是英武而严肃的。

我们看过这样的表情,那是林东和高发的合影。在南伊沟的森林中,两人穿戴上各自部落的珞巴族服装,配上长刀严肃地照相。高而壮的客栈老板林东是厚重的熊皮盔和熊皮背心;较矮小的邮递员高发则斜披着崩尼人的白色编织麻布,头戴犀鸟嘴帽。两人都拔出长刀,一派凛然。

和林东一样,高发的妻子也是藏族;高发靠工资、边境补贴和护林补贴等杂七杂八的收入来支撑自己的收藏,他收藏的规模更加小。说起崩尼部落,他很容易面色发红,非常兴奋,但却容易害羞。高发三岁的女儿有一个纯正的珞巴名字,叫“亚亚”,其含义据高发说是某种非常吵人的小蚊子。

高发特意给亚亚准备了崩尼部落的女孩服装,亚亚躺在父亲的长刀旁,几乎和刀一般长。

隆子县斗玉珞巴自治乡是2011年10月26日才挂牌的自治乡,一共仅50户,共202人,90%为珞巴族,这是全西藏最年轻的民族自治乡。乡政府就在斗玉村可以俯瞰的河滩上,政府大院也在高山的阴影之下,寒冷,同样有鸡跑在院场里。

尽管山看起来高得令人生畏,这里却是历史悠久的贸易路线,阿岗同样是通过这条路线于1968年逃亡进入斗玉乡。如今这条贸易路线依然生机勃勃。

“2012年4月14日,他们来了,19个女人和3个男人。”乡长不用看记录,直接背诵这一长串关于印占区以南珞巴族前来交易的数据:“他们戴着竹编的帽子,不穿裤子而是系围裙,每人带着三把刀,裹着包脚布。我们照相,记录他们的英文名字,我们24小时派人跟随他们,以免出问题。”

这条被印度视为“神圣”的实际控制线对于珞巴人似乎并不存在,他们成群结队地出发,越过浓密的山林,一路向上翻越雪山进入斗玉乡,最终汇集到斗玉村、卡波村等几个村庄进行交易。以刀换刀,甚至连不锈钢小碗也要。

这对于实控线以北的珞巴人也是认亲和结交的机会,高发的母亲亚白就曾带着啤酒去迎接自己的亲戚,亚白家墙壁上那个清晰的“Hello”,自然也是他们的手笔。二十多年前,阿岗也是在这里重逢了姐姐并听说了母亲过世的消息。双方之间无法通音讯,只是靠陆续前来交易的人传递口头信息,约定大概的相聚时间。

我们看了大量的照片,当亲人们双手紧握,站在一起时,他们眉眼、嘴唇、表情,都是如此的相似和一致,你不会觉得他们已经分离了半个世纪,你不会觉得他们之间有世界上最遥远的距离。

歌手达洛说有一次他在实控线附近见到了一位在印军服役的黄种人,他试着用崩尼语打招呼,对方迅速用崩尼语回应。在大胡子的锡克军官赶来前,他们只能够匆匆地交换礼物,然后转头回去。

“我看见他在哭,”达洛说:“我也在哭,一边向回走一边哭。”

他们前来交易的时间并不长,三天,甚至一天,就匆匆踏上归程。大批的印占区珞巴人围坐在浑浊河边抽烟,倒也是小小斗玉乡的盛大节日。

“他们今年最多一次来了55个人。”乡长说,乡里的任务是确保他们安全回去,直到所有人的身影都消失在密林中。这很困难,乡长说特别是新农村建设开始后,斗玉乡的房子焕然一新,就有印控区的珞巴人不想走了。2012年,直到十月底山顶下雪了,乡里才松了一口气,等待明年的到来。

“他们就像下雨一样,谁也不知道他们什么时候来。”乡长说。

像下雨一样从南方悄悄来的,还有众多的野兽。中国实控线内已经全面禁猎,但是印控区却没有这一制度。于是近年来,黑熊、马鹿、猴子、岩羊都大量向北移动,实际控制线对动物而言也突然变得有意义:在北边不会有人捕杀他们。秋收的季节到来时,野兽们糟蹋玉米和其他庄稼,熊还会爬上树吃苹果和桃子,不能捕杀,只有给居民以损失补贴。

黑熊甚至曾经爬到高发家的院子里摘苹果吃。高发说,黑夜里只要一听见沉重的响动,就知道是熊来了。

“你们不怕吗?那可是一只熊啊!”

“我们怕熊,熊也怕我们。”高发不好意思地笑。