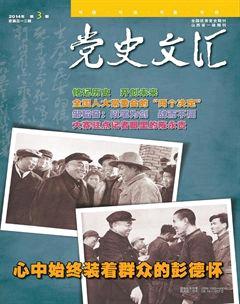

心中始终装着群众的彭德怀

孟红

无论是在革命战争年代还是和平建设时期,位高权重的彭德怀始终视自己为普通群众中的一员,总是以人民群众利益为重,将群众疾苦冷暖挂在心上,呕心沥血地为群众谋幸福,真切地表现了为民请命、“我为人民鼓与呼”的赤子之心,模范地树立了人民公仆的形象,赢得了人民群众的广泛尊敬、爱戴和永远的怀念。

抢救农户的病骡

1939年初,彭德怀带领八路军驻扎在山西省襄垣县南峰沟村。

一天傍晚,彭德怀从住处出来,发现一家大门口围着许多人。他不由自主地紧走两步过去看个究竟。原来,是一头骡子仰卧在地,四蹄乱蹬,看样子病得不轻。

彭德怀二话没说,扭头返回住所,立即派八路军的兽医为这头骡子医治。

半夜时分,彭德怀见兽医还没回来,实在放心不下,就带着警卫员提着马灯,来到畜主连金法的家里。

进门一看,骡子正摇头摆尾在槽头吃草,在场的人有说有笑。彭德怀这才放心了,连口水也没喝,扭头正要离去时,只见连金法父子左拦右挡的,硬要往兽医衣袋里塞钱。

这时,彭德怀说话了:“老乡,一个牲口半个家,是庄稼人的命根子,给你的骡子看看病,是应该的,我们是老百姓的军队,人民有了困难,我们哪能不管呢?你要给钱就见外了。”

连金法父子只好收起钱来,含着感激的热泪把彭德怀和兽医送出门外。

保护喜鹊窝

一天午饭后,一个十五六岁的小战士趁着大家静悄悄休息的空隙,偷偷溜出去找村里的孩子们玩耍。他看见一棵大树上有几个鸟窝,高兴极了,立刻爬上去掏鸟。鸟儿受了惊吓,四处飞散。小战士一气之下,折了根树枝,把个喜鹊窝挑了个七零八落。逗得树下一伙孩子又蹦又跳,拍手叫好。

彭德怀很快知道了这件事,便把这个小战士找来,问为啥挑了喜鹊窝,小战士说是闹着玩的。

彭德怀接下来又和蔼地问他此地老百姓喜欢什么鸟,小战士的两只眼珠嘀溜溜转来转去,一时半会儿也没答上来。

彭德怀抚摸着小战士的脑袋,语重心长地说:“这里的老百姓流传着这样的说法:‘树上搭起喜鹊窝,一年四季喜事多;‘喜鹊迎面喳喳叫,定有财帛亲人到。我们八路军不管走到哪里,都要熟悉并尊重当地的风俗习惯,否则我们就会脱离老百姓。”

小战士认真地点点头,承认自己错了。事后,彭德怀又让他到树主家登门道歉。

树主听了小战士讲的事情经过,觉得彭德怀有点儿小题大做了,就跑来找彭德怀,为小战士说情:“首长,您也太严格了。他还是个毛头孩子,正是贪玩的时候,挑个喜鹊窝算个啥事,我都没在意,你倒批评了他。”

彭德怀笑着说:“老乡,这是八路军的纪律,虽然他不是有意的,可不尊重群众风俗就该受批评。”

打那以后,这位树主逢人就讲:“日本兵、国民党兵一来了,杀人放火烧房子,啥坏事都干。看人家八路军,连树上的喜鹊窝都保护哩。”

送乐班一把竹笙

1939年7月,八路军总部从潞城的北村转战到了武乡的砖壁村。砖壁村的男女老少热烈欢迎自不必说,村里有一个八音会乐班,领班的名叫李二孩,为了欢迎八路军首长的到来,他带领乐班的全体人员,来到总部驻地村中玉皇庙的门口,热热闹闹地吹奏了一番。从此以后,每当八路军打了胜仗,李二孩都要带领乐班来庙前吹奏庆祝。

1940年11月的一天,李二孩正在家里忙着,突然有人登门来找他。可是,让他万万没想到的是,进来的竟然是八路军的首长彭德怀副总司令。

李二孩慌忙热情地将首长迎进家里。

彭德怀亲切地感谢李二孩对八路军的支持,并将亲自买来的竹笙送给了李二孩。当天,八路军总部就移驻到了辽县(今左权县)麻田村。

李二孩手握着彭德怀送给他的竹笙,止不住热泪盈眶。从此以后,每当听到八路军打了胜仗的好消息,他还是像以往一样带着乐班来大庙前吹奏一番,风雨无阻,一直到抗日战争胜利。

之后,李二孩把这把竹笙珍藏起来。八路军太行纪念馆开馆以后,他把这把竹笙捐赠给了纪念馆。

“军民一起动手,把河水利用起来。

而且既要引水浇地,又要节约开支。”

太行山区本来就十年九旱,加之日军的频繁“扫荡”和经济封锁,根据地人们的生活更加困难。八路军总部在辽县(今左权县)麻田村驻扎的时候,发动群众开展生产自救,便成为建设根据地的重要任务。

一天,彭德怀邀请麻田村几个经验丰富的老农,共同研究抗旱春播的问题。他对老乡们说:“当前,我们面临的困难很多,需要大家一起出主意想办法来解决。今天请大家来就是看大家有什么好的办法和建议,有什么话请尽管说。”

大家开动脑筋,你一言我一语地想着办法。最后有人提议:“咱这里虽是山区,石厚土薄,可河滩里的二三亩土地可不赖,只是眼睁睁地瞅着河水白白流走,却浇不上地,守着好地也打不下多少粮食。要是能把河里的水利用起来,浇灌滩里的土地,天旱照样能多打粮食,春耕下种就更不用说了。”

彭德怀闻言,频频点头,说:“这个主意不错,克服困难不仅需要临时措施,还必须有长远的打算。我看咱们就这样定了,军民一起动手,把河水利用起来。”

会后,彭德怀抽调了八路军总部的几个同志,组成了一个水利建设技术小组,责成他们尽快勘察设计,拿出切实可行的水利建设方案来。

经过一番勘测,这个小组很快就完成了设计任务,拿出了一个拦河筑坝、提高水位灌田的水利建设方案。

彭德怀亲自对此方案进行了审查,说:“这个方案虽然搞得不错,但不经济。现在军队和老百姓都很困难,不可能拿出这么多的钱来完成这项水利建设工程。我们要立足于少花钱,多办事,多用点脑子,达到既要引水浇地,又要节约开支的目的。”

随后,彭德怀与水利建设技术小组一道,重新进行了勘察设计,制定了一个用水车提水、筑土渠引水浇灌的新方案。当彭德怀把这个新方案拿到群众中征求意见时,老乡们一致说好。

初春,河水刚刚开始解冻,天气还很冷。为了早日把河水引进旱田,彭德怀决定及早开工兴建。

这一天,八路军指战员同麻田村的村民千余人来到工地,摆开战场,挖渠的挖渠,筑坝的筑坝。彭德怀带头跳进冰冷的河水里,为坝基工程奠下了第一块基石。顷刻间,人们你追我赶,整个工地呈现出一片火热的战斗景象。

经过一个月的紧张施工,一条1000多米长、3米宽、1米深的引水渠建成了,一座结实的拦河坝竣工了,一架颇具规模的木制大水车造好了。当水车在河水的推动下,将河水一斗一斗地送往1丈多高的水池、而后顺渠流进干旱的农田时,这个十年九旱的山村沸腾了——人们发出阵阵震撼山岳的雀跃欢呼声……

收留“小难民”

1942年冬的一天,在八路军总部驻地附近的军寨村,总部警卫连的几个战士抓到了一个14岁的男孩,以“嫌疑分子”押回连部,因为在当时严峻的形势环境下,绝不放过任何一个可疑的人是每位战士的天职。

彭德怀得知警卫连在审讯一个嫌疑分子后,立即放下手头的工作,匆匆赶到警卫连探个究竟。他一进门就看见受审的是个衣不蔽体、骨瘦如柴的“小难民”,于是,心里多了几分怜悯与疑惑。他思忖片刻后,对在场的警卫连干部战士说,看样子“小难民”不可能是坏人,接着,他以温和的口吻问“小难民”:“小鬼,你是哪里人,叫什么名字,为什么跑到这里来呢?”“小难民”听着彭德怀的问话,只是低着头一声不吭,眼泪扑簌扑簌地掉了下来。

彭德怀见孩子受了惊吓的样子,急忙和颜悦色地宽慰道:“别害怕,我们是共产党领导的八路军,是咱们穷人的子弟兵,有话就说吧,我们为你做主。”

“小难民”感到有了做主的人,便向彭德怀诉说了自己全家的遭遇。原来,“小难民”名叫贾世宏,家住县城北街村。当时,日军盘踞着县城,全家人为了摆脱日军的蹂躏,他的奶奶和大爷才领着他牵着两头毛驴,忍饥受寒地冒着生命危险冲出敌人的封锁线,欲投奔麻田。不料,中途遭遇汉奸,可恶的汉奸抢走了他家的一头毛驴。奶奶和大爷不幸死于途中。次日,另一头毛驴也冻死在路上。贾世宏独自一人沿路乞讨来到麻田军寨村。

彭德怀静静地听完贾世宏的诉说,揉了揉湿润的眼睛,挥动着握紧了的拳头,义愤填膺地说:“日本鬼子、狗汉奸们太嚣张太可恨,我们一定要把他们打败、消灭干净,为中国受苦受难的人民报仇!”

当即,彭德怀叫一名战士去取来自己的一身军装给贾世宏穿上,并拍着他的肩头说:“小难民,从今天起你就是一名小八路了。”

冒严寒救出落水儿童

1942年冬的一个傍晚,不足6岁的赵彩凤跟随邻居一位比她大3岁的换籽姐姐,冒着刺骨的风雪费力地向漳河滩的木炭窑走去。想到对面的木炭窑捡点炭头木屑回家烤火取暖。

当她俩手拉手小心地走上必经之路的一座独木桥时,一阵寒风卷着雪花迎面扑来。小彩凤一不小心跌进桥下纱厂的水轮坑里。

此时彭德怀正路过此地,他纵身跳入水中伸手把孩子救了出来。随即,他又不顾自己湿透了的衣服,受着冷冻赶忙用军大衣把孩子紧紧地裹住。

赵彩凤得救后,她母亲拿起那件烤干的军大衣,到麻田八路军驻地送还。当孩子母亲向彭德怀连声致谢时,彭德怀笑着说:“这是应该的嘛!军民本是一家人,哪有见死不救的道理呢?”

1982年5月,当彭德怀的夫人浦安修回到麻田时,还不忘到赵彩凤家看望了她这个被彭德怀救过的“大命人”。赵彩凤亲热地拉着浦安修的手久久不愿松开。

关照赤贫户

彭德怀在左权县麻田镇上麻田村驻扎时,对汪福成等赤贫户关怀备至。

汪福成借住的小房,紧挨着八路军总部大院。工作之余,彭德怀有时会与汪福成促膝闲谈,耐心地讲解闹革命和打日本的道理。久而久之,汪福成把平易近人的彭德怀当成了自己的贴心人,心里有什么难言之苦,都要给彭德怀叙谈叙谈。

1942年至1943年,当地连续遭受严重的旱灾,军民生活十分艰苦。在这危难之际,彭德怀不仅将自己本来就很微薄的伙食费节省下拿来帮助汪福成,而且还号召军队普遍要节衣缩食,想方设法帮助解决各个村庄的困苦农户渡过灾荒。

当时麻田群众由衷地说:“彭总和汪福成好像是一家人。”汪福成在总部门口的青石碾上碾米捣面时,彭德怀有空就会帮他一箩一箩地筛面,一边筛面一边拉着家常。有人和彭德怀开玩笑说:“老彭啊,要不是你衣服和口音跟俺们不一样,还真要把你当成本地庄稼人哩!”彭德怀听了,会意地一笑。他还抽空帮助汪福成去东山开了几处荒地。离开麻田时,又把自己的几件衣服等物品送给汪福成。他拿着黄呢大衣、手杖说:“大衣,给你冬天挡挡风寒;手杖,上了年纪也用得着,这就算给你留个纪念吧!”憨厚老实的汪福成强忍着眼泪,有多少感谢和恋恋不舍的话想说,但一时激动竟没有说得出来。

“文革”时期,有人责令汪福成的儿子天庆交出彭德怀给他家的所有东西,天庆想到彭德怀的恩情和父亲临终的遗嘱,硬说“那些东西都没有了”,无论他们使用什么手段,天庆都没有交出。直到1978年春彭德怀英灵在九泉重新微笑以后,天庆才把彭德怀赠给他家的黄呢大衣等物品,高高兴兴地交给了中国革命博物馆。他说:“我这就放心了,俺家代代相传,永不忘记救命恩人彭老总。”

“要动员部队从每个人的口里节约粮食,

帮助父老姐妹渡过难关。”

解放战争初期,蒋介石重点进攻延安,以胡宗南的23万大兵压境,而陕北我军仅有2.5万人。敌强我弱,敌众我寡。在十分严峻的战局面前,彭德怀主动请缨,临危受命,担任西北野战军司令员兼政治委员。期间,出身贫寒而当过苦工且始终对劳动人民充满深厚感情的他容不得损害群众一丁半点的利益,一经发现,就严肃批评,严厉制止。

彭德怀重视减轻群众的负担,电令全军在休整期间,用自己的骡马驮运粮食,尽量不动用群众的人力畜力,他十分关心群众的疾苦,要求部队节衣缩食,并身体力行,为群众分忧解难。1947年底,陕甘宁边区的许多地方,由于遭受敌军的破坏,加上干旱、霜冻等自然灾害,群众的生活很困难,不少人为了活命,把留作生产的一点种籽也吃掉了。针对这种情况,野战军总部发出一项倡议,号召大家每天节约一两粮食,支援老百姓。

彭德怀在会上要求:“要动员部队从每个人的口里节约粮食,帮助父老姐妹渡过难关。”部队积极响应,把晋绥人民送来的口粮尽量节省一些下来,支援群众。

那段日子,彭总每顿饭都少吃半碗,身边的同志劝他多吃一点。对此,他深情地说:“部队缺粮时老百姓想到我们,现在他们缺粮断炊了,我们也要替群众想一想。”

关爱战士冷暖

抗美援朝战争初期,中国人民志愿军司令员兼政委、中朝联军司令员兼政委彭德怀的指挥部就设在一个大山沟里。山脚下有一些当年挖矿时留下的洞,洞内经过修整,纵横相连,可以住人,只是非常潮湿。因此,彭德怀就住在搭建于洞口的一个木板棚子里,他的写字台则是用木头箱子垒成的。这个小板棚总是头顶漏水,四壁淌水,地下流水,冬季很冷。1952年初春,全国文联组织的以巴金为组长的朝鲜战地创作组跨过鸭绿江,深入抗美援朝前线体验生活,当他们和陪同的朝鲜同志实地参观了志愿军指挥部,了解到统帅着上百万大军的彭司令员 竟然住在这么简陋的板棚里、工作如此艰难困苦等情况之后,内心受到强烈震撼,无不感动万分。

不久,朝鲜人民军派来一个工兵连,要给彭德怀重新整修一下板棚,但他只让工兵连把通讯人员和警卫排住的房子整修了一番。过后,他得到了一个大电炉。每到晚上,电动机响起来时,他的屋子里立刻热烘烘的。等住在隔壁的警卫员们睡下后,他总是把电炉移放在门口,并把炉嘴对着他们的铺位。半夜,警卫员们发现后,又把它调了过去。但第二天起床时,警卫员们发现电炉又转过脸来对着他们烘烤着了。有时,彭德怀办公到深夜,电炉不便搬动,他就把自己的被子、军毯和大衣悄悄地盖在警卫员们的身上。

1956年秋的一天,彭德怀来到青海省格尔木一带,视察一个负责物资转运的高山兵站。他不仅认真地察看战士们的劳动工地,而且还看了他们的住房、食堂。

彭德怀摸着战士盖的棉被,伸手接着板棚上不断撒落下来的尘土,向干部们询问道:“战士们住在这样的屋子里不冷吗?”

干部们说:“冷呵,这样的房子既不挡风又不挡沙,早起时,被面上起一层霜。不过大家没意见。”

彭德怀郑重其事地指示道: “要给大家解决实际问题,入冬前一定要做好防寒准备。”

当晚,彭德怀就住在兵站,和大家吃一样的饭。半夜,他起来检查该兵站的哨位。发现哨兵在寒冷的夜晚未穿皮大衣。彭德怀好生奇怪,问道:“你怎么不穿皮大衣?”哨兵回答:“报告首长,我们没有皮大衣。”

“为什么你们没有皮大衣?”

“因为上级有规定,以一条什么河为界,河西才算高寒地带,发皮大衣、毛皮鞋;我们河东,没过线,所以不算。”

第二天,彭德怀经专门调查后发现:这个兵站因地势高,比河西有的地方还冷些。他当即指示有关部门:“按实际情况发给御寒物品。”

过后,上级不但给该兵站的官兵们发了皮大衣等御寒物品,还配备了一些烤火的铁炉等。

“你们要多为战士想想!”

1955年秋,时任中共中央军事委员会委员、国务院副总理兼国防部部长的彭德怀来到祖国南海岸视察。进入一座军营时,从一个亮着彩灯的礼堂里传来悠扬的乐曲声,显然那里正在举行舞会。于是,他下了车,径直朝营房后面的连队驻地走去。进门后,他发现一个班的战士们正在讨论时事,便自我介绍说:“我是彭德怀,来参加你们的学习,好吗?”大家一看是彭副总理来了,忙乎着端茶倒水,又拿来一把椅子,在上面垫了一床被子请他坐。他却坐到战士们的矮凳子上,问:“你们讨论什么问题?”一名战士将一张报纸递给他看,原来是报上的一个话题:为什么一些新独立的国家老是闹政变?

战士们继续热烈地发表意见。大家说,是帝国主义的干涉和颠覆、新兴的独立国家没有马列主义政党的正确领导以及民族民主革命不彻底等原因,造成了这些国家长期的动荡。最后,彭德怀举起手来:“报告班长,我发个言。”接着他说道:“这些国家不安宁,同志们分析的原因都对。还有一个原因,就是他们的领导不愿意和大家一样坐矮板凳、硬板凳,可能原先他们也是坐矮板凳的,后来他们就只能坐高板凳了,比你们叫我坐的那板凳还高,高得多!”

战士们听了哈哈大笑,彭德怀却站起来,严肃地看了看随后跟来的这个部队的几位领导干部。他接着刚才的话头说:“那些坐在很高很高的板凳上的人,看不到士兵了,不知道士兵们在说什么想什么了。士兵们在学习,干部们在跳舞!”见几个领导干部脸刷地红了,他继续追问:“今天星期几?你们一个礼拜跳几次舞?”然后说:“我不跳舞,我也不反对别人跳。但你们在娱乐的时候,也要尽可能和士兵在一起。唱歌、演戏、打乒乓、下棋,怎么不可以?大家同乐怎么不好?为什么光搞那个东西?搞也得分个时间场合嘛!不要在营房里搞!不要因为你们自己不爱打球,不爱唱歌,只爱跳舞,你们就不去提倡,不去组织适合战士特点的文娱体育活动。你们要多为战士想想!”

“你们就是叫我脱离群众!

你们说,是不是把群众赶跑了?”

彭德怀原本没有逛名山大川的习惯,因为他的心思和精力都放在了国家和群众的事情上。休闲游览只有一次例外。那是1956年夏的一天上午,他经不住警卫员景希珍的撺掇,才同意去游人如织的北海公园转一转。于是,景希珍立即按规定把首长下午要去北海公园的事报告了警卫部门。傍晚,当汽车驶到离公园还有一条街的地方时,穿着便衣的彭德怀就让车停下, 然后他和警卫员步行朝公园走去。到门口一看, 只见一块大牌子上写着“休息”两个字,几个干部和公安人员早已等在那儿,把彭德怀迎了进去。彭德怀刚走了几步就停下来,质问景希珍:“你搞的什么鬼?”

景希珍这才隐隐约约有了察觉,因为偌大的公园里看不到几个人,而这正是自己给警卫部门的那个报告引起的后果?但他还想辩解:“牌子上写的不是休息吗?”

彭德怀反驳说:“休息,休息为什么叫我们进来?”

彭德怀不仅冲着警卫员,也冲着跟在身后的公安人员说:“你们就是叫我脱离群众!你们说,是不是把群众赶跑了?”

当几个公安人员说明他们是奉了上级指示才闭园接待首长的情况时,彭德怀怒气更甚:“为什么要这样?我们有什么见不得人的?这么大一个公园,我们来了,别人就不能来?这种规矩,以后在我们共产党领导的国家里决不能有!”他愤而转身走出公园。在路上,他还狠狠地瞪了景希珍一眼:“我以后再不逛公园了,免得老百姓背后骂我的娘!”

“不搬了。这里房子多,

应当给家口多的同志住。”

1953年,抗美援朝战争胜利后彭德怀从朝鲜回国,住进了中南海永福堂。随着朝鲜战争的结束,经济建设迅速发展,国内呈现出欣欣向荣的气象。但在一部分干部中,也出现了铺张浪费、追求名利和贪图享受的不良倾向。对此,彭德怀很有看法,并首先对身边工作人员和家属敲起了警钟,提请全党“要保持劳动人民的本色”。

永福堂是个小四合院,又窄又旧,前面归另一家居住,东、西两厢除了正上中学而和彭德怀一块儿住的侄女住一小间外,其他的都是公用。所以他的住处拥挤不堪,他的一间屋子是办公、会客两用;饭厅中间摆了一张桌子,围坐着吃饭时,四周就不能走动了。其他侄儿侄女们来了后没地方住,只好搭地铺睡。那时北京住房还不像现在这样紧,管房子的部门看到彭德怀的情况,就在什刹海附近另找了一个大院子的住处,房子两层楼,比较宽敞。秘书说:“这院子适合办公,离浦安修同志上班的北师大也近些。”彭德怀看了院子却不说话了。侄女问他:“搬不搬?”彭德怀反问了一句:“你想搬呀?”侄女回答:“当然啦,永福堂那个地方多挤呀。特别是我房后那个卫生间,大家共用,我是女孩子,多不方便。”

彭德怀听后,毫不犹豫地说:“不搬了。这里房子多,应当给家口多的同志住。咱们家没有多少人,不用住这么宽。再说,住在中南海里面,门口有个站岗的就够了。搬到这里,又要搞个警卫班,那不是增加国家负担吗?”

当时,彭德怀担任中央政治局委员、国务院副总理兼国防部长,主持军委日常工作,可谓名高位重。可是他从来没有利用职权牟取过任何私利,从来不允许家属利用他的名位与职权搞丝毫特殊化,他的心里始终装着的是国家和人民的利益,做到公私分明。

彭德怀的侄女上学后一直享受供给制待遇,1954年,国家和军队干部实行薪金制,干部子女上学改由家庭负担。由于她是烈士的女儿,学校按规定继续供给,并为此写了信让她带回家。侄女十分高兴,一回家就把信交给伯伯彭德怀说:“今后还是国家供我上学。”

谁知彭德怀一听就说:“不,你上学我应该管。”说着拿起铅笔就在信头写道:“不要国家供给,由我负担。”

随即,彭德怀叫侄女把签署了他的意见的信交给学校。从此,他用自己的薪金供侄女上学,一直到她上大学。

“丢了全国总人口80%的农民,

就丢了为人民服务的根本。”

1958年和1961年,彭德怀曾两次回到湖南,在湘潭、平江等地进行调查研究。他全心全意关心群众疾苦、情系民情的一言一行,给当地农民及党员干部留下深深的印象。

1958年12月,彭德怀第一次回到湖南湘潭家乡调查。在省委书记周小舟陪同下先后到乌石、韶山、平江等地深入调研。在参观平江县工农业生产展览馆时,他吃惊地发现有两个数字竟然是颠倒着公布的:把收成最好的1957年的粮食高产数字,公布为1958年的产量;而把1958年较低的数字,说成是1957年的产量。彭德怀后来忆及此事还感叹地说:“如此造假,真令人害怕!”在全省一处接一处马不停蹄地调研期间,他白天走访,晚上座谈,亲眼看到了农村的现状,取得了第一手材料。他深感小高炉炼铁代价太大,不是发展方向。在敬老院里看到老人吃瓜菜,冬天睡篾席,盖破被,他忍不住说:“这是什么幸福院,有名无实!”那里的学校规定学生必须住校,但学生的口粮不够吃。他对陪同的省委负责人说:“学生的口粮少,生活差,还是放到家里由父母照顾好一些,不然,这样下去,会把小孩子的身体都弄坏的。”

回京后,他如实向党中央和毛泽东反映了问题。在1959年的庐山会议上,他先后7次在小组会上发言,反映实际工作中存在的问题,并于7月14日给毛泽东写去一封信,在会上产生巨大影响。

针对中国面临着建国以来最严重的经济困难,毛泽东深思究因后在1961年1月向全党发出“大兴调查研究之风”的号召。此后,毛泽东不仅身体力行,率先垂范,而且还积极推动和领导全党进行调查研究,使1961年真正成为“调查研究年”、“实事求是年”。6月15日,中共中央下发“农业六十条”,纠正一些过“左”政策,进一步解决平调问题和公社规模偏大等问题,取消公共食堂。被罢职后的彭德怀得悉后十分高兴,认为这对转变干部作风、纠正实际工作中“左”的错误、贯彻落实党的“八字方针”都有重要意义。他坐不住了,想到农村做些调研,他说:“吃了人民的饭,就要为人民做事,为人民说话。”他马上提笔向毛泽东写信请求批示。

随即,经毛泽东批准,1961年严冬,63岁的彭德怀又一次回到湖南湘潭老家进行农村调查。12月13日黄昏,风雪交加,寒气袭人。彭德怀在湘潭锰矿招待所走廊中神情凝重地四处瞭望着、沉思着。随后他把当地派给当向导的《湘潭日报》记者戴鼎叫来,仔细询问了解起基层情况来。

其中,谈及当时有失偏颇的一些做法和效果时,彭德怀满含忧虑、极有针对性地剖析说:“群众最通情达理,我们解放才10来年,吃饭、穿衣、办事都要首先想到农民,丢了占全国总人口80%的农民,就丢了为人民服务的根本。瞎指挥、盲目冒进,建不成大业。要不是党中央、毛主席纠正得及时,损失会更大。”

12月14日,彭德怀去鹤岭大队调查。听取大队党支部书记周桂华和大队秘书、民兵营长等汇报以后,请他们把全大队从1956年至1959年4年间的变化情况,包括人口、粮食生产、农林牧副渔业收入、群众生活和疾病等情况逐年加以对比,从中找出发展生产中所存在的问题,让大家保持清醒的头脑。周桂华谈到“五风”问题时说:“我们全大队有367户人家,生活困难,没有饭吃,有水肿病的占全大队总户数的30%。大炼钢铁时,全大队拆屋2000多间,占总数的37.7%,我家5栋屋全部被拆掉。”彭德怀诙谐地说:“那是你共产党员带的头嘛!”大家都笑了。随后,彭德怀语重心长地说:“毛主席经常讲要‘关心群众生活,注意工作方法,我们一定要牢记啊。”

彭德怀一路匆匆,深入农户问寒问暖,看完这户又走那家,认真调查民情。低调朴素、平易近人的彭德怀对未能认出彭元帅而连连道歉的老乡和蔼地说:“彭元帅进了乡,不也是和大家一样吗?普通一人嘛!”

彭德怀这次回乡调研历时50多天。他每天冒着酷寒往返跋涉十五六公里山路,深入乡村、农家走访,调查座谈、接待乡村干部及农民2000多人,白天接待来访群众,外出调查研究,并参加生产劳动;晚上坐在油灯前,亲手写了4份农村调查材料。除了分发省、地、县委以及有关区委或公社外,并将一整套材料交中央办公厅转呈毛泽东。这些材料为党和国家制定农村经济政策,提供了重要参考。彭德怀根据此次回乡的调查情况,对湘潭的工作特别是对农民群众的生活、生产作了具体指示。

“比我想象的还要困难,

人民群众怎么过呀!”

彭德怀身居高位、“居庙堂之高”的时候依然克己奉公、与人民共同奋斗,能够如此廉洁奉公;那么,事随境迁,庐山会议之后,他的处境完全突变即“身退江湖之远”时他愈发心忧天下,严于律己,与人民共命运。

1959年秋天,几乎与庐山会议同时,侄女考上了西安军事电讯工程学院。她在向伯伯报告这个消息时,得知庐山会议对他的打击后哭了,伯伯彭德怀却显得非常冷静。在送侄女去上学的那天晚上,他一再嘱咐她要好好学习,做一个有益于人民的人。

在一次探亲中,侄女向不能远行又急于了解情况的伯伯彭德怀讲了一桩刚刚经历的事情:她从西安上火车回北京,上车前买到几块点心。手提点心正准备上车时,突然一个饿急了的人朝她扑来,一把抢去点心,往上吐了一口唾沫,然后就站在她跟前慌忙吃起来。她被惊呆了。看到这一情景的警察走过来,他的心情显然是矛盾的,问她,点心还要不要?她摇了摇头。

听完侄女的这一故事,彭德怀不由自主地锁紧了眉头,因为他是懂得饥饿之苦的。

侄女又对他反映情况说:有个同学探家回来后哭着说他家饿死三口人。我们不信,还批评他“右倾”。后来指导员作了调查,证明他说的是实情,我们便向他道了歉。

彭德怀听后难过地说:“比我想象的还要困难,人民群众怎么过呀!”他的两眼涌满了泪水。

侄女对他说:“当初照你的意见办就好了。”他马上不以为然地说:“我的意见真错了就好啦,老百姓就不会吃苦了。”可见他在庐山的预言不幸而言中了,但是他没有为自己的“言中”而宽慰,而是为人民的不幸而痛心。他心急如焚,常形容自己是“热锅上的蚂蚁”。他为闲居而痛苦,说:“我是个吃闲饭的人,不能为人民工作,简直是造粪机器。为我一个无用的人配备了秘书、警卫员、司机、炊事员和锅炉工人,还有警卫班,这不是浪费吗?还不如叫我到一个生产队去,我愿立下军令状,把生产队搞好,改善人民的生活。”

当然,彭德怀是不能离开吴家花园的。于是便在吴家花园开荒种地,竭力劳动。他真诚地希望,通过劳动一来了解农业情况,二来减轻国家负担。此外,为了与人民共度时艰,他觉得自己应该做的,就是艰苦朴素,厉行节约。他对侄女说:“为了减轻国家负担,我别无办法,节约还是可以做到的。”特供猪肉他买得很少,供应的好大米、面粉经常让给别人吃。自己种的萝卜、白菜和红薯丰收了,他就算给家属听,一厘地萝卜收多少斤,一分地白菜能收多少,三分地红薯能顶多少粮食,这一切能给国家节省多少开支……在吴家花园生活的日子里,他的心情自然是压抑的。然而他对民间疾苦更加拳拳在心。他曾向侄女提及,庐山会议时,遇到一位服务员正在为家庭生活困难而哭泣。当时他就表示,要每月资助这个服务员20元钱。但未曾料想几天之内自己被打成“反党分子”,不能履行诺言了。“那样又要说我收买人心啦,肯定会连累他。不知他如今情况怎样?”言下之意不胜牵挂。侄女忍不住说了他一句:““全国困难的人多啦,你管得了那么多吗?再说你现在又是这种情况。”

彭德怀没有理会侄女的话,还是叹息不已,过了一会才说:“只要力所能及,我还是应当办的。”

“老百姓穷得连裤子都没的穿了,

你却住大瓦房!”

彭德怀在1965年被秘密任命为西南三线建设委员会第三副主任之后,奔赴三线建设重镇攀枝花,在那里工作和生活了数百个日日夜夜。其中发生了彭德怀在体察三线地区老百姓生活时的一个插曲,展现了他对民生的殷切关注和共产党员的一身正气。

一天,彭德怀在渡口(今攀枝花市)特区钢铁基地总指挥部同志的陪同下,驱车来到仁和镇视察民情。他夹在赶场的人群里,东瞧瞧西看看,不断地问着各种东西的价钱,在这条极不起眼的乡村小街上,一逛就是一个多小时。特区陪同的同志怕他累了,就找了一个熟悉的地方,让他进去休息。

这是当地一位公社干部的家,就建在这条小街上。房子是用当时稀少的钢筋水泥和红砖垒成的,屋上的瓦也不是当地的小青瓦或油毛毡,而是建三线工厂的那种大块的新式红瓦。两个房间分左右而建,中间是一间堂屋,收拾得很干净。彭德怀一行进去后,就安排在堂屋坐下来休息。房主穿着深色的中山装,身体有点发福。女主人穿着流行得体。喝过主人招待的热茶,彭德怀就起身在屋子里转一转,连说不错不错,乡亲们的生活水平现在是提高了。特区陪同的同志说:“全靠搞大三线建设,才把这里的生产、生活都带动起来了。这里由于交通不便,老乡过去穷得很,一家几口人就一条裤子,谁出门谁穿。”

彭德怀问那位公社干部:“你们公社里像你这样的人家有多少?”公社干部答:“自打三线建设以来,这大山里变化太大了,像我这样的人家,现在恐怕也不少了吧。”又问:“我问的不是你们这些公家的干部,而是你们这里的老百姓。”答:“那也是有不少的变化吧。”再问:“我说同志,我要问你,他们是怎么个变法,是变好了呢,还是变得更坏了?”笑答:“你这位首长也真是,当然是变好了哟,哪有变坏的。”

彭德怀听后高兴地说:“这就好了,我们三线建设的工厂,都摆在寸草不生的山坡上,不与农民争土地,同时又给农村带来了电,带来了方便的交通,经济也流通起来,农民山货也卖得出钱来了,农民自然拥护我们。”

接着彭德怀提出到附近的农村去转一转。公社干部说:“好,我带首长们去看一看。”走进了一户有着三间大瓦房的蔬菜专业户家。

这的确是一户不错的人家,漂亮的堂屋里挂着毛主席像,家里除了收音机、缝纫机,还有一台手扶拖拉机。彭德怀很有兴趣地问着他家里的生产和收入情况,主人都一一作了回答。

最后,彭德怀坚持还要顺着山路走,到前面一户茅屋里去看一看。

老乡一见好几个人,里面还有公社干部,忙说:“同志哥好。”彭德怀一边回应着,一边就要朝屋里走。老乡见了,慌忙跑过来,一下子拦在大门前。这时,那个公社干部走过来说:“彭主任,老乡不允许我们进去,我们还是别进去吧。”

彭德怀对老乡笑道:“怎么,你家里有金银财宝?”老乡苦笑着说:“哪里有那些东西,我是怕同志哥进去了不方便。”彭德怀说:“没什么,我们进去看看就走。”老乡只得将彭德怀一行让进屋里。屋檐很矮,彭德怀要低着头才能进去。到里面一看,黑咕隆咚什么也看不见。停了一会儿,才看清屋子里有一张简陋的床,上面有一条破被,几个蓬头垢面的 女人用被子盖着自己的下半身。彭德怀直朝床沿走去。几个女人一见这个陌生男人走来就吓得连连后退。老乡忙过来介绍:“这年纪大的是我的母亲,这中年妇女是我的婆娘,这个13岁的女孩子是我的大女儿。”

彭德怀朝她们点着头,要过去与她们拉家常。几个女人顿时吓得哇哇乱叫起来,用那条破被紧紧地裹着身子。彭德怀不知道她们为何如此,还以为自己违反了当地风俗,就连连向主人道歉。这时,特区陪同的同志走过来,将彭德怀拉到一边,让那个公社干部帮助“解释”。公社干部将彭德怀拉到门外轻声说:“首长,那床是不能靠近的。”彭德怀问:“为什么?”公社干部答:“那床上的女人都没有穿裤子。”问:“她们为什么不穿裤子?”答:“这是当地人的一种习惯。”问:“你是不是当地人?”答:“是。”问:“你老婆是不是当地人?”答:“是。”彭德怀一下子火冒三丈,大声吼道:“刚才我们到你家里的时候,你老婆为什么要穿裤子!”

彭德怀立刻找老乡来问,原来这家人因为太穷,全家人只有一条破裤子,平时谁外出谁穿,今天他到地里干活穿了,几个女人就只好都缩在床上的破被子里。

彭德怀听后十分生气,对那个公社干部厉声说:“老百姓穷得连裤子都没有穿的了,你却在镇上住大瓦房,你能住得安心,你尽把小镇四周好的人家让我看,这不是在自己欺骗自己吗?同志,不是我批评你,浮夸风、虚假风害死人呀!公社里还有这样穷苦的老百姓,你这个当官的倒先富起来了,过上好日子了。这在国民党里做官可以,但在共产党里做官就不行!如果我们当官的自己先富起来了,而不去管那些穷人,这就违背了我们当年革命的宗旨,人民就不会再拥护我们,我们自己就要垮台的!就是我们富足了,为官之人也要注意节俭,节俭养性,奢侈丧德,这是封建皇帝朱元璋都明白的道理,我们共产党的干部有的人还不明白。升官发财,这是过去的国民党。当官不发财,一心为人民谋利益,这才是共产党。否则就不是共产党,或者说是假共产党!”

(责编 肖黎)