贝多芬《#C小调奏鸣曲》第三乐章创作特征分析与演奏诠释

檀伯才

摘 要:贝多芬#c小调奏鸣曲创作于1801年,是作曲家最具有影响力的钢琴奏鸣曲之一,该作品的第三乐章以其严谨简洁的形式表现了深刻的戏剧性内容。成功演奏这部作品的关键在于把握整体曲式结构特征,理解局部音乐材料的构成和音乐语言的陈述方式,同时,对演奏者演奏技术和表现能力也提出了很高的要求。

关键词:#c小调奏鸣曲;奏鸣曲式;创作特征;演奏技术

中图分类号:J60 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2014)01-0238-02

#c小调奏鸣曲(Op.27 No.2)是贝多芬最具有影响力的钢琴奏鸣曲之一。这首具有幻想曲风格的奏鸣曲创作于1801年,这一时期是贝多芬脱离海顿、莫扎特古典乐派影响的重要时期,也是作曲家不堪耳疾之苦的时期。在#c小调奏鸣曲中,作曲家通过严谨而又简洁的形式表达了具有深刻意义的戏剧性内容,使得作品既承袭了德奥音乐文化的传统,同时又彰显作曲家炽热、激情的个性气质,渐露浪漫派音乐之风。

值得一提的是,这首#c小调奏鸣曲往往被称为《月光》奏鸣曲,这个标题并非出自贝多芬之笔,它既和音响上十分严峻、晦暗的柔板乐章完全不相称,又和清晰的小快板乐章以及急速、热情的末乐章不相称[1]。由于这首作品含有容易招来文学字面上的遐想要素,因而蜚声四起的各种独创的解释和牵强的传说也很多,实际上,“月光”一词的由来是德国诗人、音乐评论家路德维希·莱尔斯塔勃把这首奏鸣曲第一乐章的音乐比作费尔伐里斯吉特湖上月色的夜景,根据他的创意,这首奏鸣曲被称为《月光》,从而被广泛流传[2]。然而,#c小调奏鸣曲第三乐章却是充满热情、激动不安,这与“月光”所蕴含某种宁静的、幻想的、温柔的音乐形象截然相反。那么,这首奏鸣曲究竟该如何理解?又该如何去演奏?以下笔者将通过#c小调奏鸣曲第三乐章创作特征的分析和演奏技法进行窥探。

一、#c小调奏鸣曲第三乐章的创作特征

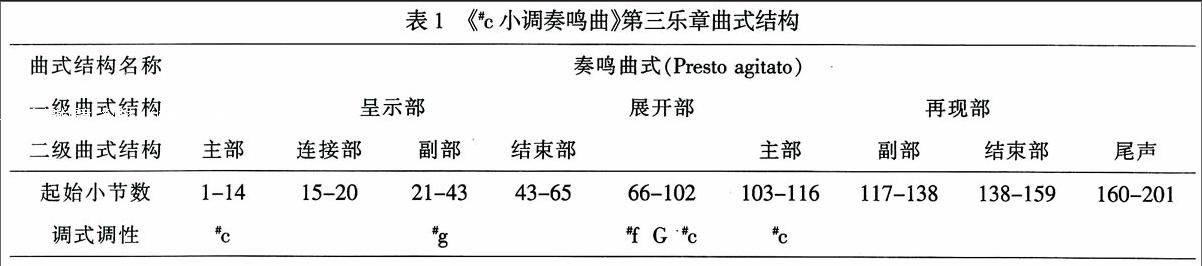

#c小调奏鸣曲在整体布局上突破了传统奏鸣曲的结构思维,它的第一乐章并没有采用奏鸣曲式快板,取而代之的是持续的柔板(Adagio sostenuto),直到第三乐章终曲中,作曲家才运用了奏鸣曲式、激动的急板(Presto agitato)表现了他内心激动不安、矛盾与斗争的炽热情感。第三乐章的结构形式颇为简洁,音乐发展脉络明晰,充分体现了奏鸣曲式矛盾与冲突,对比与统一的美学原则,其曲式结构如表1所示。

(一)呈示部(第1-65小节)创作特征分析

呈示部中的主部(第1-14小节)是一个开放性乐段,以主调#c小调开始,开放于属和弦,内部可以分成两个部分。

第一部分(第1-9小节)为主题的初次陈述阶段,主题由连续五次上行分解和弦构成,低声部伴以跳音的织体,且构成了一个级进音阶线条,在与高声部的反向进行中彰显张力,速度为激动的急板,力度上形成p到sf的强烈对比。

从主题的材料构成及速度、力度布局等方面可以看出,主部主题的性格略显激动、昂扬,充满了斗志。和声的布局为I–V-V/IV–IV-VII/V-V的和弦进行,典型的古典主义和声布局。需要说明的是,作为主题的初次呈现,从其位置的功能来看,这里的和声布局主要是为了建立调性,和声节奏也基本统一,变化较少。在第9小节处半终止于主调的属和弦。

第二部分(第9—14小节)由第9小节重叠进入,采用丰富的织体形式,将主要旋律隐藏在内声部,低声部伴以属长音的形式,和声上起到补充终止的作用。第14小节强有力地自由延长在属音上,结束主部。

连接部(第15-20小节)的材料主要源自主部,高声部延续呈示部的分解和弦的织体形式,低声部依然保持均匀的八分音符的跳音。所不同的是和声语汇作了变化,即:I-VII7/V-V7/V,自然导向副部主题的#g小调。这也是连接部最为重要的功能体现。

副部主题(第21-43小节)以主调的属小调#g小调开始进入,高声部的旋律在上行跳进之后以连续的下行的方式体现了内心的哀伤与幽暗,而且这种哀伤随着八度跳音的叠加显得更为突出,与主部主题暴风雨般炽热的激情形成了鲜明的对比。低声部伴奏织体相对简洁,以十六分音符的分解和弦和连续的震音为背景。从第33小节开始,具有华彩性质的音阶将副部主题推向高点并在#g小调小调上完满终止。

结束部(第43—65小节)主要以八分音符和弦断奏的方式陈述,轻巧而不失热情奔放的气质。

(二)展开部(第66-102小节)创作特征分析

展开部由主部的音型素材引入,和声语汇最初是#C大三和弦,这实际上是主调#c小调的下属调#f小调的属和弦,随后,副部主题在#f小调展开,并在高声部与低声部之间交替进行,在第80小节副部主题移调到G大调上再次变化展开。

从第88小节开始,在高声部逐渐平静的旋律吟唱中,低声部始终保持主调#c小调的属音持续,形成了再现部的属准备。

(三)再现部(第103-159小节)及尾声(第160-201小节)的创作特征分析

#c小调奏鸣曲第三乐章的再现部属于简单再现,其陈述方式和呈示部极为相似。再现的主部主题在原调上没有丝毫变化,副部主题严格遵循奏鸣曲式再现部调性统一的基本原则,以#c小调直接跟随在主部主题之后,从而省略了连接部。

庞大的尾声对全曲进行了概括和总结,主部主题素材和副部主题素材在这里再次轮番呈现,最具华彩的是贝多芬在第164-167小节以减七和弦的琶音进行,以及第178-190小节中变化多变的节奏形态初显其创作向浪漫派风格的转变。

二、#c小调奏鸣曲第三乐章的演奏诠释

#c小调奏鸣曲第三乐章在演奏技术和表现能力上都对演奏者提出了极高的要求,为有效解决该作品的演奏技术难题,国内、外一些专家和学者对此作了大量的研究,并取得丰硕的成果。以下笔者仅根据演奏与教学实践中的思考和总结谈谈自己的理解和体会。endprint

呈示部是第三乐章的核心,大部分关键性的演奏技术难题在这里都有呈现。

首先,呈示部主部中右手声部的分解和弦要求连奏、清晰、准确,在不断向上的攀升过程中要求右手手腕灵活运用,以利于十六分音符的连贯性;每一个乐节结束时的柱式和弦触键方式为断奏,整齐而又坚定;力度上只有p和sf两种幅度,对比十分明显,值得一提的是,这里从p到sf的过程中无需渐强(cresc),左手的八分音符断奏追求均匀、颗粒、轻巧的声音效果,如谱例1所示。

第9-12小节的音乐织体较为丰富,演奏时左手在保持低音部#g音的同时突出隐伏在内声部的主要旋律,如谱例2所示。

其次,呈示部的副部主题要求演奏得富有歌唱性,在节奏上需强调连续切分的音响效果;副部的最大难题当属右手的颤音技术,演奏时建议先确定合适的指法进行反复慢速练习,当右手4、5指控制力提高后再逐渐加快速度练习。最后,演奏呈示部的结束部时,需要认真处理好八分音符断奏与连、断奏的交替。

展开部的音乐材料主要源自呈示部,大部分演奏技术和演奏方法与呈示部相同,需要提醒的是,副部主题的展开是在高声部与低声部之间交替进行,演奏时注意左右手力度的控制应随着主题旋律的声部交替而做相应的调整。在第88-102小节的长时间属音持续时,左手八度震音应在弱奏状态下保持一定的控制力。

再现部的音乐陈述方式和呈示部基本相同,只是在调性上形成了主部与副部的统一,这里不再赘述。

庞大的尾声精巧而又华彩,戏剧性的内容和作曲家内心激烈的冲突逐渐推向高潮。演奏时重点克服第164-167小节快速的减七和弦分解技术难题,要求节奏准确,声音清晰;第178-190小节多变的节奏形态看似即兴自由,但在实际演奏中依然需要把握时值的准确性和声音的连贯性。第197-198小节双手八度关系的分解和弦应保持Presto agitato速度,最后主和弦的触键应果断鲜明,以铿锵有力的强奏表现出贝多芬不可抑制的激情和坚定刚毅的气质。

三、结语

通过以上分析,我们可以看出#c小调奏鸣曲第三乐章在创作上继承了传统奏鸣曲式的结构原则,作曲家以严谨简洁的音乐语言向世人展现了其内心激动不安的冲突和暴风雨般的炽热激情。在演奏中,我们应充分结合作品的创作特征和钢琴演奏技术,认真解读,反复实践,从而正确表达作品的音乐内涵。

参考文献:

〔1〕(苏)阿·鲍·戈登威捷尔.贝多芬32首奏鸣曲注释[M]..西安:世界图书出版公司,2000.119.

〔2〕郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M].厦门:厦门大学出版社,1994.243.

(责任编辑 徐阳)endprint