新媒体对社会文化形成的作用及重构路径

文/陈洪波

仅仅10年,中国当下年轻人最流行的问候语就由“今天你上QQ了吗?”变成了“今天你上微博、微信了吗?”以互联网、手机、微博、微信等为代表的新兴媒体,正在快速渗透进人们的学习、工作和生活中,在政治、经济、文化等方面对社会产生了深刻的影响。与此同时,各种新形态的社会文化也因为新兴媒体的广泛应用而不断形成和演化。

新媒体传播的文化特征及作用

据不完全统计,目前归于“新媒体”的新兴媒体至少有30多种,如互联网、微博、搜索引擎、虚拟社区、手机等。在社会互动中,新媒体呈现出了其特有的文化特征。

传播主体大众化,媒介赋权“草根”平民。如果说传统媒体格局下的媒介生态是由职业化的“把关人”对新闻信息进行遴选制作,通过制度化、产业化的大众传播平台,自上而下地传播至受众的话,那么,新媒体时代,“把关人”的权威已日益减弱,“草根”百姓通过手机短信、QQ信息、MSN信息、微博、微信等,已经构建了一个独立于大众传媒的“新闻场域”,这一场域与传统的“制度化新闻场域”最大的不同在于:大众化、平民化。

“草根”,英文称为“Glass Root”,按字典的解释,是基层民众的意思;将之用于文化的情境,是比喻一种与精英文化相对的大众文化。2005年以来,博客在我国发展迅速,博主在博客上可以自由表达个人意见,并且,可通过增加好友、拉黑名单、增加关注等方式,组建个人信息网络,将博客与特定人群建立虚拟信息链,从而实现信息的共享和多次利用。这种传播网络成为普通百姓发布新闻、交换信息的平台,数量庞大的博客、播客群体,已经消除了媒体与受众的界限,突破了传统媒体对话语权的垄断,成为强大的民间信息舆论平台。博客的种种技术性特点,弱化了传统媒体对信息传播的主导地位,形成了新媒体特有的文化。法国学者米歇尔·德赛图认为,在文化领域里,文化产品往往是强加给受众的。大众无法决定文化的生产,但是可以选择文化的消费。即大众在文化消费品面前,可以随心所欲,为我所用,拥有充分的自主权。在博客里,民众充分地享用自制的文化快餐,从而夺回了传统媒体掌控的“麦克风”,培育出了多元化、大众化的文化场域。从这个角度看,新媒体激发出了个人作为独立个体在媒体文化生产上的独立性、主动性和创造性。

受众互动活跃,新式交往模式诞生。新媒体时代最显著的一个特征是交互性,受众从被动的“信息接受者”变成了主动的“信息制造者”“信息传播者”。互动性的提高和新媒体的易得性,使信息传播不再受制于传统媒体的“议程设置”,沿着媒体所设定的方向传播,而是通过受众与受众之间的互动,从而达到信息的不断对外扩散、传播。在这个过程中,受众实现了传统意义上从“传播客体”到“传播主体”的转型。

受众的身份转型,不但意味着信息传播的路径将变得多元化,更意味着,在受众的大量深度互动下,信息的真实性将受到极大的考验。在各种BBS、QQ空间、微博、微信中,访问、跟帖、留言是最主要的互动方式,每一则信息的发布,都伴随着或多或少的跟帖、留言,这些跟帖、留言代表了参与者的某种态度和意见,它们往往成为信息收集者分析原始信息的重要参考资料。在虚拟社区中,经常性发布意见并形成了较强人气的网友被称为“网络意见领袖”,这类人的发言和评论往往能引起网民的呼应和认同。在网络新闻场域,新闻信息经由种种“网络意见领袖”的“编辑加工”,已经成为了“带有强烈个人诉求的二手信息”而非信息本身。个别违法分子在网络上以“互动”作为手段,制造假象,误导受众,也让新媒体文化呈现出虚伪性的特点。

新媒体的互动性是一把双刃剑。从正面作用而言,它有效提高了信息的传播效率,并且能够通过深度的互动,实现信息的深度开发和利用,从而提高信息的价值;从负面作用而言,由于匿名性和虚拟性的原因,互动性容易被不法分子利用,提高流言、谣言、绯闻等不实信息的传播效率。

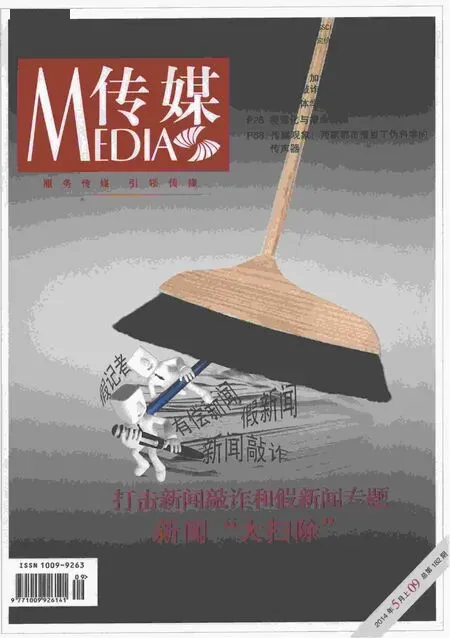

信息内容碎片化,意义和权威退位。新媒体开辟了人类虚假新闻、庸俗新闻喧嚣的新时代。曝光隐私、散布流言、自曝丑闻、散布低俗内容等,正在成为互联网媒体争夺受众的主要手段,也成为了新媒体的一个文化标签。

碎片化(Fragmentation)原意为完整的东西碎成若干块,该词散见于后现代主义的研究中,在传播学领域,它是描绘当前社会传播语境的一个形象说法。但在碎片化的信息中,低俗信息、哗众取宠闹剧、恶搞图片、网络炒作新闻、暴力色情图片等大量出现,对主流文化价值观造成了严重冲击,社会文化的矛盾性日益突出。由于网络的匿名性、虚拟性,当事人的行为容易逃避法律制裁和道德批判,也难以形成强大的道德自律。这种肆意传播他人隐私,热炒低俗新闻的现象,让健康文明的互联网文化一步步受到侵蚀。色情暴力、虚假新闻等内容越来越多地出现在网络媒体,成为一些网站吸引眼球的工具。为了提高网站的点击率,一些网站纷纷打“擦边球”,在新闻标题、图片、内容上,渲染色情、暴力、猎奇、荒诞、反伦理等不正当内容。更有甚者,炮制虚假新闻,让网络成为了现在黄色内容、虚假新闻最为泛滥的媒体。某些门户网站的新闻排行榜几乎常年都是以涉黄、猎奇、暴力等内容作为头条或重点新闻,让色情、暴力成为网络文化一个重要的标签。这类不健康信息对青少年的危害极大,造成了严重的社会问题。据有关部门统计,60%的青少年犯罪是受到了网络上不健康信息的影响。

新媒体环境下重构社会文化的着力点

新媒体正在构建一种有其内在文化逻辑、受众广泛、具有强大技术优势的文化传播模式,这种模式将引发一系列的社会文化问题。这其中,既有技术的因素,即科技的不可逆性;也有参与者的因素,即使用者的媒介素养;也有使用环境的因素,即法制行政管理。笔者认为,要重构社会文化,必须从以下三个方面着手解决。

加强执法管理,提高违法查处的执行力。政府作为管理方,对新媒体的违法犯罪负有不可推卸的责任。对新媒体的管理,不但要加强惩处,提高违法犯罪的打击力度,更要着眼于日常管理,加大对新媒体的监控力度,做到违法必究。在这方面,我国当前处于“有法可依,执法不严”的状况。近年来,我国颁布了《互联网文化管理暂行规定》《网站名称注册管理暂行办法实施细则》《互联网站禁止传播淫秽、色情等不良信息自律规范》等一系列法规。2009年,工业和信息化部还针对手机色情信息泛滥问题下发了专门的文件。但是,纵观当前众多门户网站、知名网站的内容,色情、暴力、低俗等不良信息随处可见,这说明,我国在提高违法查处执行力上做得还远远不够。

加强媒体管理,强化媒体道德自律。2008年7月发布的第22次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,85%的网民不信任互联网,可见网民对新媒体的不信任态度之强烈。网络媒体的公信力、权威性正在被虚假新闻、“三俗”(庸俗、低俗、媚俗)信息所危害,这正是长期以来网络媒体管理缺失引发的后果。网络媒体为了追求点击率,肆意传播低俗信息,这已是业内所公认的事实。对此,网络媒体当然要承担最大的责任。为了营造和谐的网络环境,保障新媒体的健康可持续发展,新媒体必须从守法的高度认真对待信息把关工作,要加强新媒体从业者的专业化、职业化建设,提高从业者的自律意识。

加强公民媒介素养教育,提高公民自律意识。媒介素养是一个现代公民使用媒介的能力和意识。在传播链条中,受众已不是处于弱势地位的“接收者”,他们在媒介选择、信息选择中具有强大的主体意识和主动性。当前新媒体不良信息能有如此之大的市场,与网民对此类信息的追捧息息相关。我国青少年的数量庞大,青少年处于世界观、人生观、价值观正在定型的成长阶段,由于生理、心智、知识等方面的不成熟,他们在辨别有害媒体信息方面是处于弱势地位的。因此,政府、社会、学校必须立即着手在大中小学开展媒介素养教育课程,积极地提高媒体使用者的媒介素养,提高公民自律意识,为社会培养更多法律意识强、道德意识强、文化品位高的媒介使用者,从而建设更加健康、更加文明的媒介文化。