互文性与符号性并置交叠

陈仲义

女诗人多数爱在曼妙的舞池翩翩,子梵梅大概玩烦了,早早躲进自己的“九湖”,整整十年——曾经是她隐秘的诗歌襁褓、精神疗养院和情感天堂,而后她只身来到厦门,开始诗歌与人生的重新出发。

我最初的印象还保留着:隐隐颧骨中,如果没有藏着一种冷艳的孤傲,嘴角边也似乎隐约着一丝嘲讽;这是一个难以被归类的诗人,有刻薄的眼力,或者说富有穿透性;写作日益从容,得益于某种自我纠正,自我发掘的能力,在独立特行中往往剑走偏锋。

在强盗普遍“在押”的时代,她偏说《我爱强盗》:我一直保持对强盗的爱慕。他的枕着软腰和香鬓的铿锵生涯。他的动作透着致命的豪放——超越道德评判,独辟蹊径,可谓胆识过人。在千篇一律的睡眠中:她睃到现代人的“癔病”,从下午6:10一直缠绕到凌晨5点。与现实梦魇反复搏斗,充满惶恐与无力,被撕开的痛感于瞬间倾泄中焦头烂额(《一个臆想症患者的夜晚》)。甚至于在一次左邻右舍的楼梯口“经过”中,她也莫名释放“孤独之伤与隐忍之爱”,并“意外”地上升到照耀之美:“雨水照耀在我的身上/雨水使我的脸上找不到你要的那粒泪水”(《变形的速度》)。

更多时候,是内心挣扎、游移、恍惚、自我诘驳。似乎应验了她“诗歌写作其实就是一种没有出口而在黑暗中摸索出口的行为”的谶语,为了找到出口,她反复试验着各种“歪门左道”。从第一本诗集《缺席》(1994)到第四本《还魂术》(2011),20年来我们感受到很大变数,尤其近期,她几乎放弃驾轻就熟的老路,深思熟虑地转身,告别刻意修辞,浸淫于非意象化,重启叙述与白描,冷藏着闪烁的知性洞见。作为一个近乎刻薄的“完美主义者”,她在慎行中挥霍,在分寸感中伺机,也在更为随意的语境中隐忍孤独,持续发布灵魂私语。她多番涉险和多向度捕捉,也时刻与自己较劲,致使她的癖好与风貌变得诡异起来。

但这些变化,都没有扭转笔者对《草木诗经》的偏爱,它通过互文性将100种草木做成形形色色的人生比附与人格“比德”,让传统题材,一经灵思奇想的锻造,便星花喷溅。

2011年12月10日下午,厦门外文图书交流中心举行新书发布会、签售会,这是一次图书市场与读者少有的对诗歌的额外嘉勉。第二天晚上,继续在鼓浪屿杨桃院子举办“子梵梅读诗会”,并且配以大中提琴演奏助兴。参加首发式时,笔者忽然想起49年前,自己还是一个初中一年级的学生,曾经读过郭沫若先生同一题材的《百花齐放》——现在许多人都不知道这本诗集了。历史的某种“重临”,让笔者忽然心血来潮,很想做一番初略比较,因为两本诗集都体现相同题材的互文性书写性质。半个世纪的暌隔,放在互文性与符号性的视域下,它体现了何种历史性变化,它带来什么启示与经验?这么一个巧合的“引文”比较事件,或许还有点意思?姑且作为一个当时没有在场发声、现在作为一个补充性的“画外音”吧。比较从六个方面采用表格示之。

一、比较互文性

五十年间,通过相似题材的诗写比较,发现诗歌文本的确发生巨大变迁,从意识形态规训到个人主体性确立,从单向性感受方式到多维复调“交谈”,从明白晓畅的言说到丰富多元的语态,至少使诗歌从白话水平进入到现代轨道。其中最显著的改变是话语方式完全建立在自主、有机和灵性的基础上,而非服膺他者的支配,这一变化也为异质性、边缘性语料进驻诗歌打开缺口。

二、 微观互文性

深受巴赫金“对话”影响的朱丽娅·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)1967年在《词语,对话与小说》一文中首次提出互文性概念,强调文本与文本之间的互相依赖、互相依存的“文本间性”,其重要特征是:“任何文本都建构得像是由无数引语组成的镶嵌画。任何文本都是对其他文本的吸收和转换”。①也就是说,任何单独文本都不可能是自足的,需要在与其他文本交互参照、交互指涉过程中才能产生“马赛克”。克里斯蒂娃的丈夫、“原样派”领袖索莱尔斯强化了这种提法:任何文本都处在多个文本的结合部,它既是复读,也是强调、浓缩、移位和深化。文本与文本之间的相互渗透,不仅能够使一连串的作品复活,能够使它们相互交叉,而且能够使它们在一个普及本里走到极限意义的边缘。②这种基于互文性的引文(前文本)从来就不是单纯的或直接的,而总是按某种方式加以改造、扭曲、错位、浓缩或编辑,以适合讲话主体的价值系统。③后来,法国结构主义批评家热拉尔·热奈特(Gerard Genette)从狭义性角度概括出互文性5种主要表现形式:引用语(前文本)、典故和原型、拼贴、嘲讽的模仿和“无法追溯来源的代码”。另一位法国思想家、学者乌里奇·布洛赫(U.Broich)结合后现代语境加入若干项:作者之死、读者的解放、模仿的终结、寄生的文学、碎片与混合、套叠效应。

《草木诗经》在许多方面暗合了上述“要求”,形成某种微观互文性,在具体文本关联中涉及到:套用、暗引、点化、改制、翻新、反用、仿拟、拼贴、合并、镶嵌等,不管采取何种手段,其目的都是教新文本对旧文本在消解中获得不断增殖。

《草木诗经》的每一首诗都由四部分组成:图像、注解、引文、本文,四者相映成趣,相互印证,形成语义丛生的效果,同时又是合成的效果:飞蓬的浪漫之于亲情的脆弱,木犀的馥郁之于慈悲的广披,麦冬的坚韧于困顿中挣扎,忍冬在隐忍中反叛起义;荻之萧瑟与境遇之尴尬;爱恨之毒附丽于曼陀罗、宿命之风招引着蒲公英;由菩提树逆引出“人如牢狱/要到里面签到”的感慨、从芍药与牡丹的捉对厮杀嘘唏风流历史的“内伤”;写二米多高的青蒿,身怀腋臭和坏脾气的“自矜”,写胜利东路胜利西路的白兰,声息全无的毁灭,也写穿心莲刻骨的痛感体验……101首现代草木经,前有精美图像开道,旁有注解簇拥,后有引文衬托,共同推出丰满的内涵和足够的想象空间。

试看《苔》。

第一部分图像(略)

第二部分注,后改为“拾遗”:苔,与藓异,植物分类学有苔纲和藓纲,唐以后“苔藓”二字才相提并用。苔类比藓类柔弱,更喜阴湿。古书所提的“苔”多数不是植物学定义的苔藓植物,所含种类应更多。在植物界的演化进程中,苔藓植物代表从水生逐渐过渡到陆生的类型。

苔是隐花植物,靠孢子繁殖,根、茎、叶不明显,春暖时抽丝发苔,如绒柔软,苍翠欲滴。青苔生活在荫蔽潮湿的角落,阳光无暇顾及,似乎也不屑扫过那些个角落,青苔却不在意,依旧或浓或淡地绿着,绿得鲜活,绿得招摇……这是最贴近土地与水源的植物。

第三部分引言 “苔深不能扫,落叶秋风早”(李白《长干行》)

第四部分正文:

他无声地滑倒/叶绿素擦青了半边脸/他爬起来,滑倒,爬起来,滑倒/如此反复着,加大着动作的幅度/直至无法夸张//白云高耸,台阶映碧/阴险的密谋者/由于长期的潮湿,培养了许多出其不意的小花招/施阴的手段虽不高明,却十分奏效/它轻易地就把你推演成阶下囚//他就这样陷入困境/只好装作若无其事/坐在地上慢慢掰着日月的碎屑/看人间纷纷人仰马翻/在一团漆黑的陷阱里/让湿气也同期养活他身上携带的生机勃勃的病菌

引言主要是作为楔子,预告与之相关的题旨。尾注一般是提供简要的植物学常识,降低阅读中的障碍,正式出版时尾注换成并补充为“拾遗”。“拾遗”糅进不少传闻习俗、野史杂说中的个人主观感知,意在让草木的性灵活在一个人的经验和想象世界里。两者都是打开草木经不可或缺的钥匙。而图像则是对对象的感性加深,填补了某些草木谱系的视觉空白。图像增添诗句的鲜活富丽,方便对照悦读,最大限度体现诗歌的丰满。如此看来,在这种图文并茂的超文本链接(哪怕是静态链接)中,我们收获的岂止是一石二鸟?

《苔》的特异处,是将不入法眼的苔与伟大的诗仙李白联系起来。这一联系,是通过“苔深不能扫,落叶秋风早”的引文。接下来自然界的常态事物,马上被诗人转换为社会的、政治的场景,通过他无声的、不断滑倒,爬起来再滑倒,“擦青了半边脸”的险情,披露出“潮湿处”的“施阴手法”,让这位伟大的阶下囚,只好屈尊一隅,慢慢咀嚼日月的碎屑和世间的人仰马翻,这就让后人感触历史之手,还在培育那类周而复始、“生机勃勃的菌种”。藓苔,既暗合人物(“白云高耸,台阶映碧”)的影响力,又托附出处境的湿滑险峻。人、事、景合一,遐想非同一般。又因了结尾的历史警示,委实使这不起眼的小小青苔,充当了伟大的诗歌角色,穿戴了一回紫金梁冠。

在这里,几种微观互文性引人注目:拾遗中的大量褒扬与引文的“中性”构成异趣;苔的日常阴暗面引申为诗本的环境象征;微不足道的蕨类与伟大的人物互为投射制造巨大反差,如此的“凸凹”,诚如子梵梅所说“我力图避开传统诗词的干扰,从我的视角去重新解构草木的精神特质”,这就是互文的实质。百篇诗作,前引和后注,相互作用,多数时候是和正文互为诠释、补充,结构成完整篇章。有些貌似纯粹的介绍与“闲扯”,其实内藏着“伏笔”。或为楔子、或为诗眼、或为发动、或为“根底”,都是名正言顺的有机组织。假设删除文本的前引和后注,犹如断了手指,几成废人。

再看《木犀》——“桂树列兮纷敷,吐紫华兮布条”(《九思·守志》)

既然文本缘起桂树(楚辞里列为香木),人们就有理由期盼在香气上大做文章。女诗人把诗眼定做在香气上是不错的,却来了个出乎意外的开头:“伐木工人第二次走过来//行刑队有一把更加漂亮的锯子”——漂亮的锯子打了个漂亮的伏击战,然后再进入核心“有许多香在逃/我是在逃的香”,屠杀后的“逃香”,是劫难后的再生,终于升华为“以晚年的慈祥,换取一颗原谅别人的心”,以此作结,远远逃出了传统桂树的旨意。这首诗的微观互文至少在“引种”——“突转”——“升华”之间的接力中进行。这就叫别出心裁。

第35首《豆蔻》——

先亮出杜牧《赠别》名句:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初”,稍嫌直白点,殊不知原来是个陷阱。醉翁之意不在青春期,而是对妇女的身体性做出辛辣的披露与发挥:“奶牛乳袋里有发涨的腥臊”,以及“月经”、“逼向”、“孕妇的隐痛”,再深挖一步“一个少女要演习几个腐烂的大夜/才会变成今天无动于衷的妇人”,深入的当下针砭,终于挽救了这首诗,避免滑入前人所设下的“卿卿我我”的俗套。显然,在这首诗里,微观互文的修辞先采用豆蔻年华的套用,再进入少女与妇人之间的比较,而最后达到对糜烂风气的反讽。

女诗人用眼花缭乱的马赛克——多个现存文本叠合重组的马赛克,为我们上演了一出出优雅的互文性剧目。主动、强势、充满情志的互文,让诗歌在变形变意的轨道上一直处于很大的跨度状态。

《草木诗经》凸显了诗人故乡——诗歌地理学的异彩,精确的说是“九湖”的浓缩版。“九湖”是诗人的家园、写作原点。原点是诗人精神、人格、修为、艺术秉性的凝聚与发散,那些分蘖、那些孢子,都有着遗传基因的深刻留痕。凭着它,或万变不离其宗,或千姿百态地衍化。而更深广的原点,则来自虞舜的斑竹、诗经的蒹葭及至野径溪涧的酢浆草……在互文性的汉语土壤上,共同培育着新品种。

三、 符号性并置与交叠

那么多非诗语料与图像加盟,在宽泛意义上,我们也可以把《草木诗经》作为符号性文本的修辞来看待。研究符号学多年的赵毅衡指出:凡是可以被认为携带意义的感知都是符号;符号文本要满足两个条件:1.一些符号被组织进一个符号中。2.此符号链可以被接受者理解为具有合一的时间和意义向度。④这是基于“符号本身是无限衍义过程”的原理。⑤符号性文本在符号自身及符号与他者的跨界(图腾、图片、影像、密码、手语等)中逾越出语言文字的“本职”功能外,它与互文性文的主要区别是互文性侧重于文本间的互涉作用,而符号性文本立足于表意后面隐藏的意指。互文性的间性关联与符号性的隐喻意蕴容易构成天然联盟,所以某种程度上可以说,符号性文本是互文性文本的扩张,或是广义的互文性文本。

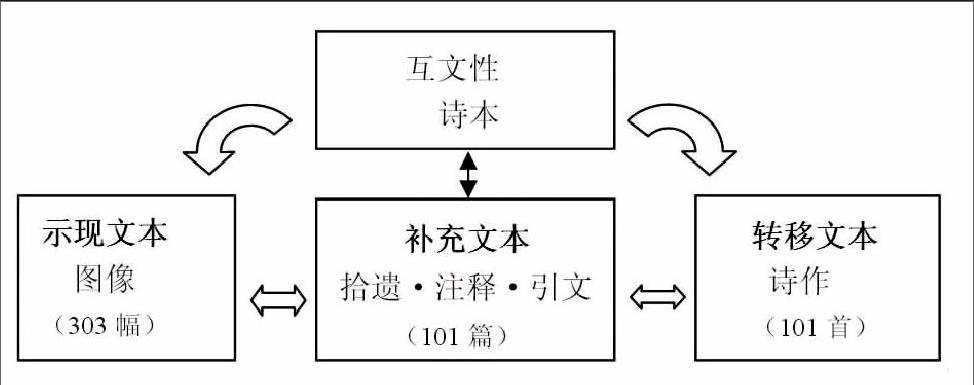

当互文性逾越出语言框架,或某些符号元素加入,互文性文本就移向符号性文本。借助个中原理,可由下面简图标明《草木诗经》在“示现——补充——转移”架构中具有互文与符号的交叠性质:

根据美国符号学创始人皮尔士(Charles Sanders Santiago Peirce)提供的符号表意过程——著名的“符号三角模式”:“再现体——对象——解释项”,不妨也将两者的表意过程看做“激活——对位——转义”的过程,再加上三阶段交接部犹存在着“接力”部位,那么将互文性套叠于符号性,在符号学的大框架下审视相对缩小的互文性,或许可以得到延异性的表意“模型”。

将《草木诗经》带入首项示现,文本因图像首先激活,以仿真还原及美化方式给出了“原汁原味”——至少给人以“亲眼目睹”的确定感,通过图片的光线、色彩、形状、细部肌理等多种形式元素传达丰富的美感,以及在美感中潜藏的意义信息。

接着图像转向对位——讲述与展示部分,由于本诗集的一个特点——图像太强大了——在数量、位置、排列上占据上风,显示了符号文本向文字的强势“拉拢”,或者说文字在某种程度上变为图像的“附庸”(最多处于平分秋色的对位关系),更由于引文、拾遗、注释只是图像的补充性外延,并非主导的强势部分,所以总体上继续视为符号性文本的伸延也未尝不可。

文本最终到了转移的关键部位,经由主体强大的精神人格的驱使,前文本在“以我观物”的感发中,经由隐喻、象征、暗示、空白、断裂、反讽、悖论等修辞手段,产生出万千分叉的衍义——这些主观性衍义都是能指/所指的“延异”性播散,引导人们步入解析性“空框”。

在上述三分法模式——“激活、对位、转义”的表意过程,处于其间的空隙是符号与文字、文字与文字交集的两种接力部分,前一种接力,发挥辅助、补充、说明功用,有一种延伸效应;后一种接力,发挥诱发、推导、牵引的深化效应。

这样,上述图文并茂的符号性文本,合理运用就能实现古人所说的“索象于图,索理于书”“两美合并,二妙兼全”的修辞效果。图文的时空差和对序差,完成了整体语篇的整合;图文转移的瞬间则捕获了受众的注意,并随之把图像所蕴蓄的注意力和情绪高能向诗体输送,使得图文互相赋予抽绎意义和生动性感知;图文接力使受众在价值、情感和颖悟三方面完成了同体建构。⑥特别要指出的是,文本转移的文字如若采用优质诗语配合巧妙的排列,当可在表意过程中另胜一筹。

现在,让我们在“三分模型”中观照几篇诗作吧。《荻》——是有意无意采用两幅没有变化的图像并列,配以《琵琶行》“洵阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”的诗句,它能否在短时间内相互激活呢?比起前头《豆蔻》的近距离“接力”,《荻》相对拉远了,或者说拉得十分适中,并不直接以荻的特征属性为严谨轴心来书写,却处处让人感性到“荻”的精魂之所在:水边老少年、镜中小迷茫、日渐萧条的人、细腿丹顶鹤、孤独身世、隔年积雪、呆在床上、白头翁。这些跳脱的句子“接力”着拾遗中的“注视”:荻即楚辞里的“雚”,多生于坡腰,异生于水畔的蒹葭。哦,终于明白了,这是花序稀疏,成熟可制笤帚的芦苇的“前身”。一种何等的人物相貌、风度和情怀,在淡远的白描叙事中影影绰绰。“水太深了,太浅了。人蹲也不是,站也不是”。在对位与转移之间,诗语不时制造断裂,成全了表意过程中某种“间离”,指向雾中看花的效果。

《栀子》则提供三幅分别为远景、中景、特写最完整的全家福。“妇姑相唤浴蚕去,闲看中庭栀子花。“(王建《雨过山村》)。引文中最刺眼的是“闲看”。本以为王诗人以此为突破口,岂料仅仅将“白衣绿萼兼黄蕊,花具香甜味”的对位文字作暂时“跳板”,一反常态地展开思辩式追问。因为我们碰到太多问题,政治、体制、伦理、道德、情感、价值……所以——要问完甜腻问洁白,问完变脏问蒙蔽,问“鸟”问“栖息”问“香”问“纯洁”。古怪的追问,无一不指向当下的困恼。结果如何呢?女诗人轻巧地一跳:“这个下午 统统用来捉蚜虫”,自嘲略带调侃,答非所问,问非所答,却仿佛禅家语,解脱了一切难题。机巧、呼应、宕开。在这一解析性的表意过程中,留下许多问的“无解”却又加深了转义的迷离与深度。

被视为后现代运动主将的利奥塔曾吹鼓图像进入话语领域是一种不可抗拒的历史潮流,由此希望发展出某种绘图式的(figuring)写作模式——“以言词作画,在言词中作画”。其难度在于如何克服其间双方的阻抗,达成和谐共处、相互印证、相得益彰。众所周知文本是一种时间性媒介,图像是一种空间性媒介。文本总想突破自身的限制,达到某种空间化效果,图像总想在空间尽可能形成时间性叙事,它们必须做出艰难而灵巧的互补性转换。然而,仅仅这样是不够的,在本文讨论中——文与图中间,其实还夹着一个“诗”的第三者,它是一个更重要的角色,一切的“铺垫”其实都是为着这个第三者登场表演。文与图表现不尽人意,可由诗来弥补,文与图的“留白”空间,正是诗大展身手的舞台。

四、 结语

精准地说,《草木诗经》以内在互文为主打线索、图像符号为并置辅助,即在符号与文字、注释与拾遗、图像与诗本等多维接力之间,或并列或套叠或镶嵌或混生,成就了一部赏心悦目的“草木诗交响”。符号性容易引入观念写作,并配以简单手段,像许多广告文案与广告诗那样,停留在对等说明水平上。女诗人的主体人格有效处理了符号的客观性而开掘出较大的诗性空间,使得互文性超过一般“图解”而获得经验“对话”,反过来又催化了符号性的丰盈感性,为诗歌游走在多种材质中,乃不失现代性与现代气息和经验。

因材质语料的迥异,文本始终都存在着视觉与心灵感受上的差异与融合。材质语料越悬殊,差异越大,融合越困难。女诗人表现了优质的融汇与重构能力。在巨大的差异与融汇的裂隙之间,也正是张力修辞身手不凡之时。互文性文本及符号性文本为张力提供了无限场域。面对图、语、诗三者之间:拟仿与借鉴、竞争与制约、互补与离散、互动与隔膜、冲突与平衡的复杂关系,张力实际上充当了“红娘”,它得让真正的主人翁——诗本元素,既携手迎候语、图,又超越语、图的模仿再现,共进花烛洞房。

《草木诗经》突破传统“诗配画”老路,出落为当下颇有新意的“图语诗”(笔者姑且冠之)。在“图语诗”中——无论图像与语诗的互仿,或者语诗与图像的实虚互涉,以及时空共济,都应遵循并行不悖、适度离合的原则;并且在“任意性”与“相似性”的共同调配与交互作用下,转换基因,才可能变体为“新品”。

近年,大陆开始出现少量符号性诗文本——图像诗与图语诗的交相呼应:左后卫的《前妻》(主打空格符号)、威格的《分娩记录或者独生子女登记项目》(主打栏目符号)、刘川的《新时代的一场大雨浇灌了我们最贫穷的县区》(主打金融符号)、刘不韦的系列《拆那》(主打声音符号)。而现实中的某些交通标帜、信息代码、数字编序、声音影像、字符“表情”,也不时经由诗人笔尖窜入诗本,刺激眼球。台湾在这方面的规模与实验更为前卫,不用再提早年的前行代,后来者就出现林德俊的“成物诗”、曹开的“数学诗”、许水福的“多边形诗”,杨小斌的“后摄踪迹诗”(笔者建议的命名)以及形形色色的数位诗、影像诗、“鸟虫诗”、“火星文”、“转蛋诗”、“划掉诗”、行动诗等等,这一切,表明现代诗顺随无所不在的符号性潮流,迎合“读图时代”的审美情趣;符号诗语为现代诗溢出单纯语言框架,召唤更多异质语料加盟诗歌,它的滥觞是否预示着语言文字与符号(象似的、相关的、规约的)交集、替换、混生的时代的到来?即使目前只初露端倪,是否也启示着单纯的互文性诗语完全可以放开胆量移情别恋,大胆向符号性语料明送秋波,借助铺天盖地的符号资源,大展宏图?那么,现代诗语就比任何时期更有资本对外扩张,进驻生活的任何领域、任何角落了?

【注释】

①[法]朱莉娅·克里斯蒂娃:《词语、对话与小说》,张颖译 ,《符号与传媒》2011年2期,第217-228页。

②王瑾:《互文性》,广西师范大学出版社2005年版,第33页。

③[美]帕特里克·奥唐奈等编:《互文性与当代美国小说》,霍普金斯大学出版社1989年版,第260页。

④⑤赵毅衡:《符号学原理与推进》,南京大学出版社2009年版,第43页、第104页。

⑥郭炎武:《图文修辞的对位·转移·转义》,《文艺争鸣》2011年第3期。