武汉某校大学生精神卫生知识抽样调查

肖强李小红王珍王琼玉

心理健康是大学生成才的基础,也是高素质人才的重要保障。了解心理健康知识对预防心理疾病,促进心理健康和培养健全人格具有重要意义。有调查表明,大学生对心理卫生知识缺乏足够的认识[1],这将不利于他们化解种种心理压力造成的心理应激,增进心身健康,预防精神疾患和心身疾病的发生。

1 对象与方法

1.1 对象采用随机整群抽样的方法,从华中科技大学文理工管医等14个院系的本科生及研究生中抽取750名学生,有效答卷717份(99.3%)。其中男生494名,女生223名;本科生454名,研究生269名;文科生184名,理工科533名。男生平均(20.4±1.5)岁,女生平均(20.3±1.3)岁。

1.2 方法以院系为单位,在工作人员的指导下进行集体施测。说明调查目的是“为了解心理卫生知识知晓率和服务需求,个人信息保密”,对题目不作任何解释,只讲“知道多少就回答多少,请按实际情况回答”,要求5~10min完成。

采用华中科技大学心理咨询中心自编的“心理卫生知识和服务需求调查表”(共27题)和综合医院焦虑抑郁量表(HAD)[2]测量大学生心理健康状况(焦虑及抑郁情绪)。

1.3 统计处理采用SPSS 13.0对数据进行描述统计分析。

2 结果

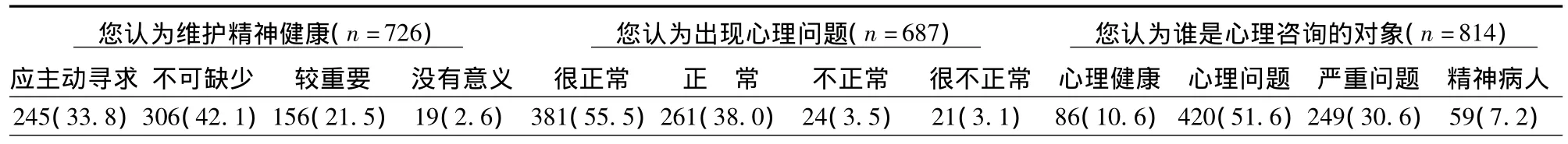

2.1 大学生对精神健康重要性的认识情况在对维护精神健康重要性的认识方面,97%以上的大学生选择“应积极主动寻求”、“不可缺少、或较重要”,说明大学生对此有较高认知;选择“出现心理问题是很正常”或“正常”者高达93.4%;但对心理咨询的对象认识尚有不足,只有10.6%的回答认为正常人也需要心理咨询,见表1。

2.2 对精神疾病的知晓情况对典型精神疾病如精神分裂症(73.9%)、抑郁症(76.4%)、焦虑症(63.2%)等的知晓率较高,对酒精依赖(35.3%)、网瘾(38.9%)的知晓率较低,对老年痴呆知晓率最低(14.2%),还有大学生把神经病误为精神疾病。大学生对精神病人的印象多数是负面的,尤其“骚扰他人”“肇事、危害社会”“被关起来”3项累计达55%左右。对精神疾病的治疗,大学生认同药品治疗的只有4.9%,近一半回答(48.2%)担心药物成瘾,对心理治疗与药品同用认同率较高(64.7%,见表2)。

表1 关于精神健康及心理问题回答结果[n(%)]

表2 关于精神疾病的总体印象回答结果[n(%)]

2.3 对网瘾的认识情况大部分大学生(77.5%)认为“心理压力大会出现网瘾”,少数(6.8%)认为“不会”;大部分大学生(77.2%)认为网瘾不通过治疗可能治愈,少数(7.7%)认为“不能”(见表3)。

表3 关于网瘾问题回答结果[n(%)]

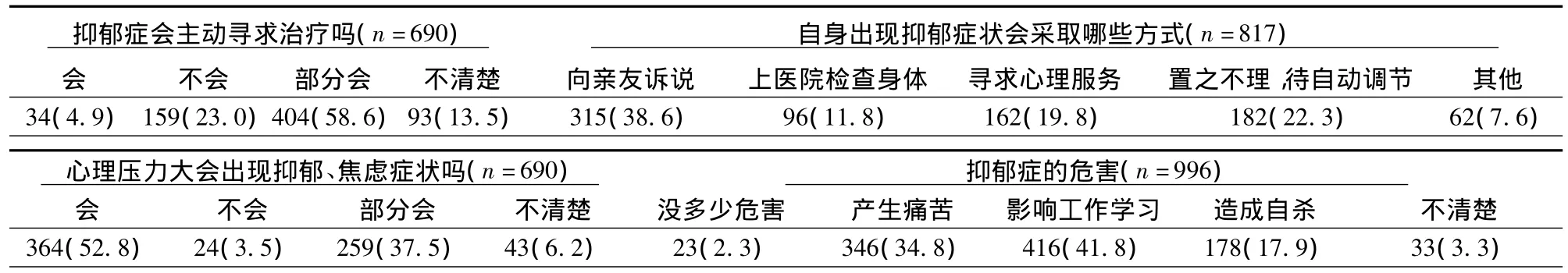

2.4 对抑郁症的认识情况大部分大学生(90.3%)认为“心理压力大会出现抑郁、焦虑症状”,极少数(3.5%)认为“不会”;绝大部分回答(94.5%)认同抑郁症有危害,包括“产生痛苦”、“影响工作学习”、“造成自杀”,极少数(2.3%)认为“没多少危害”;较多回答(63.5%)认为“抑郁症会主动求治”,认为“不会”或“不清楚”的比例也较高(36.5%);我们特别设置了如果自身出现明显的抑郁症状,并影响生活、学习时会如何处理,发现选择“上医院检查身体”和“寻求心理服务”仅有31.6%,选择最多的是“向亲友诉说”(38.6%),还有22.3%选择“置之不理,等待自动调节好”(见表4)。

表4 关于抑郁症问题回答结果[n(%)]

2.5 大学生精神卫生知识的获取途径由于进入多媒体时代,获取精神卫生知识主要(62.2%)通过网络和报纸、杂志,少数(12.5%)经亲友之间传播获得,而通过“社区、单位宣传”途径所占比例甚少(4.9%),见表5。

表5 关于获得精神卫生知识途径问题回答结果[n(%)]

2.6 大学生心理健康状况699名大学生完成了HAD问卷,HAD评分总分0~7分正常,8~10分轻度异常,11分以上异常。结果显示,轻度抑郁64人(9.2%),抑郁25人(3.6%);轻度焦虑57人(8.2%),焦虑51人(7.3%)。

3 讨论

本次调查显示,97%以上的大学生对精神健康较为重视,这与邱建国等调查结果相近[1],对出现心理问题持宽容态度,但对正常人也需要心理咨询认识不足(仅10.6%),大部分学生能够利用身边的资源(亲友、老师、心理咨询、医院等途径)及时解决问题。自身如果出现较明显的抑郁症状,选择“上医院检查身体”和“寻求心理服务”,或者选择“向亲友诉说”占2/3以上,较刘传新报道更积极[3]。这说明该校大学生对日常心理健康知识有一定了解,在面对危害心理健康的主要因素时,有较高的主动求助意识,但有效干预选择率仍较低(31.6%)。

调查还显示,大多数学生知道神经病不是精神病,知晓典型精神障碍如抑郁症、焦虑症、精神分裂症,但是对酒精依赖和网瘾知晓率较低(35.3%和38.9%),对老年痴呆知晓率最低(14.2%)。这和邱建国报道结果相似[1],其知晓率高于城市居民[4],与大学生求知欲强和不断加强精神卫生宣教有密切关系。大学生对酒精依赖、老年痴呆知晓率较低的原因可能在于他们认为其离自己的生活很遥远,没有了解的必要;而对网瘾认识不足尤其值得警惕的,因此而退学的人数有逐年增加的趋势,故学校应加强宣传力度,并更有针对性。此外,学生对于精神疾病治疗方法的选择,药品治疗只有4.9%,比刘传新报道相近[3],对“心理治疗与药品同用”认同率较高(64.7%)。说明不少学生对药物治疗存在误解,大部分学生认为,用药则表明心理问题已经到了很严重的程度,他们会害怕、抵触甚至难以接受药物治疗;也有同学担心药物成瘾,高达48.2%。学校举办的宣传活动是学生了解心理健康知识非常重要的途径,尤其是网络、平面媒体是学生获取心理健康知识的便捷途径。所以学校要采用多渠道、多形式普及心理健康知识,加大对新生精神疾病必备知识的宣传和教育工作,使大学生了解常见心理问题的表现、类型及其成因,初步掌握心理保健常识,主动寻求心理帮助,不要等到有了疾病才去就医,以科学的态度对待各种心理问题,及时治疗心理疾病。

本校借鉴精神卫生防治“三级”网络管理体制[1],建立全面的心理健康的网络管理体制,从院系(班级心理健康委员,辅导员)→大学生发展与指导中心(心理健康教育中心)→校医院心理中心(专业精神心理机构),由此从下而上形成了完整的心理疾病防控网络结构。这对提高学生心理健康水平起到至关重要的作用。此次心理健康状况的调查结果可见一斑。本调查显示,学生抑郁、焦虑比例为:抑郁3.6%,焦虑7.3%,加上轻度抑郁焦虑,也不过12.8%和15.5%,远远低于其他研究者30%~48.5%的检出率[3-6]。而且,因在期末考试期间调查,有应激因素影响,平时应更低。当然这样的结果也不排除测量工具的影响。

学校院系、大学生心理健康咨询中心以及专业卫生机构之间相互配合,采取多渠道,尤其是网络方式开展多样化的宣传活动,将心理健康教育、心理咨询和心理诊断都纳入心理卫生服务的范畴,可有效预防大学生精神疾病和心理障碍发生。

[1] 邱建国,宁洁,李小平.对重庆市部分大学生精神卫生知识相关问题的调查与分析[J].重庆医学,2009,38(15):1943-1945

[2] 汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[J].中国心理卫生杂志,1999(增刊):168-202

[3] 刘传新,杨彦春.中国西南地区大学生心理健康现状及对心理卫生服务需求的研究[J].中国行为医学科学,2007,16(5):465-466

[4] 仇剑崟,谢斌.上海社区居民精神卫生知识知晓和服务需求调查[J].中国健康心理学杂志,2005,13(2):81-85

[5] 李书平,王燕马.临床医学大学生心理健康调查与分析[J].中国健康心理学杂志,2007,15(1):59-60

[6] 孙永明,钱秋源.高校贫困大学生心理健康调查[J].中国健康心理学杂志,2004,12(5):383-384