监护仪报警参数设置错误的原因及对策

施娟娟SHI Juan-juan 王 芳WANG Fang*

□

随着现代医学的不断发展,心电血压监护仪已广泛应用于临床各个科室,为危急重症病人、心律失常病人提供真实直接的观察,心电监护能及时发现病人心电变化,提供及时救治的机会。实行心电监护是一个连续的过程,临床护士除了正确观察和识别心电图波形变化,及时为医生提供病情变化的准确信息外,还应掌握心电血压监护仪报警参数设置。但在实际使用过程中经常出现一些报警参数设置不正确,这既增加了病人的不安全因素,又出现不必要的报警,增加了护士工作量。2013年1-6月我院在夜间危重病人质量检查中发现心电监护仪报警参数设置错误213项,我们对报警参数设置错误进行了分析,并进行了整改。现报告如下。

资料与方法

1.资料。我院2013年1-6月份利用夜间护理质量检查,每周2次不定时地对全院26个科室使用监护仪情况,特别是对监护仪报警参数设置情况进行检查。夜间护理质控人员由一名夜间质控委员会成员与一名护士长总值班组成,其中夜间质控委员会成员均为副主任护师。全院使用监护仪为迈瑞MEC,包括1000台台式监护仪及中央遥测监护仪。其中台式监护仪监测心率、心律、血压、血氧饱和度及呼吸,遥测监护仪监测心率、心律及血氧饱和度。本研究对心电监护仪的心律失常报警参数设置未列入在内。

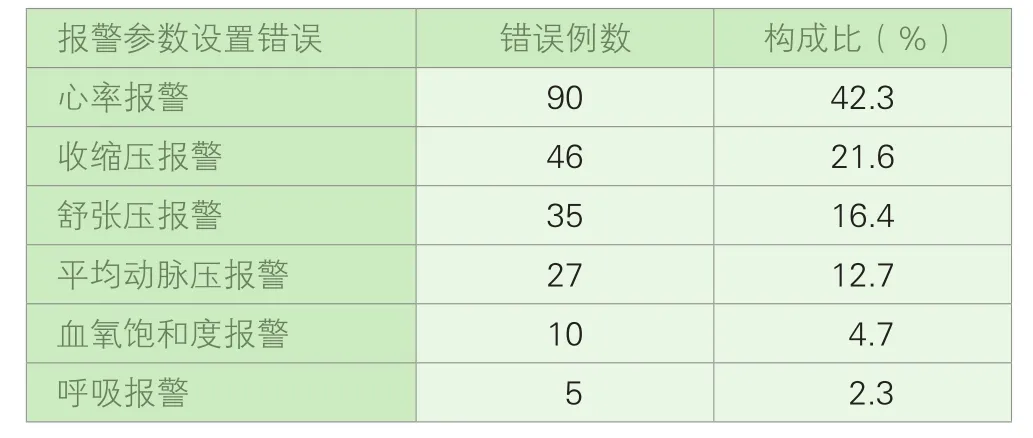

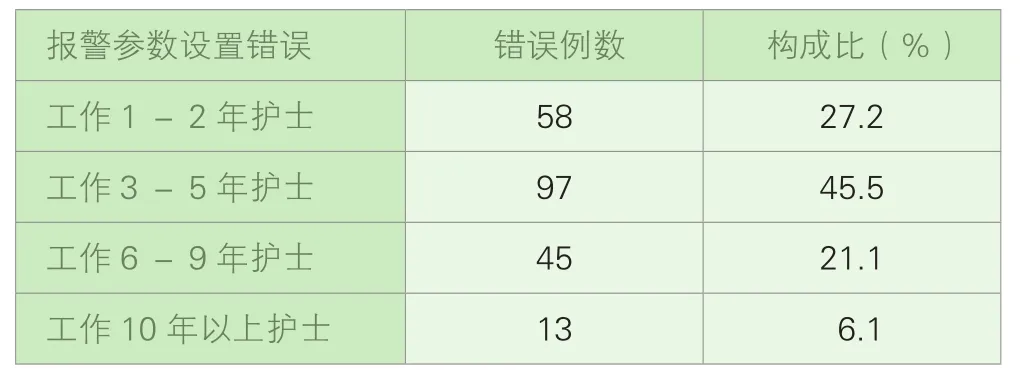

2.方法。对2013年1-6月份夜间护理质量检查结果进行综合分析,列出心电监护仪报警参数设置错误项数,对发生的项数进行分类,并对使用监护仪的护士工龄进行综合分析,具体数据见表1、表2。

表1 报警参数设置错误例数及构成

表2 报警参数设置错误例数及构成

原因分析

1.医院内无统一制订的心电监护仪报警参数设置规范。每个科室护士长根据自己的知识和经验将心电监护仪报警规范传授给低年资护士。由于没有统一的规范,一些科室报警设置存在偏差,在夜间护理质控检查中发现了一系列问题。

2.护士业务基础不扎实。董许英等对60名护龄≤5年的低年资护士进行心电监护相关知识的问卷调查,发现对心率的报警界限设置掌握率仅32%[1]。本组心电监护仪报警参数设置错误213例数据中,护士工作1-2年占27.2%,工作3-5年占45.5%。本院虽对低年资护士进行了上岗前培训及在职培训,但培训成效率较低,或与医院培训不够系统有关。护士未能掌握心率、血压等参数的高低危急值或安全范围,一些护士对平均动脉压的正常值未掌握。另外还与护理教学与临床实践脱离有关。目前护理教学未将心电监护操作列入常规教学内容,更不会有心电监护仪报警设置规范的学习。

3.护士未遵守操作规程。当班护士使用心电监护仪者未能每班进行报警参数设置,或将监护仪报警参数设置为默认状态,或在病情变化时监护仪报警参数未及时进行调整,或将报警设置在关闭状态。本组213例中,心率报警设置错误90例,其中报警处于关闭状态18例,报警参数未进行调整23例。

4.护士思维机械。护士在设置报警参数时,未能对患者进行系统评估,比如患者基础心率及血压情况,当班护士报警参数设置过于机械、死板,把患者心率的一个数值乘以30%上下浮动,造成心率报警范围过于狭窄或超过报警高低限。一些护士为了夜间质控检查不扣分,当心率数值发生微小变化即根据30%调整报警设置范围,无效地增添了护士工作量。在监护过程中有很多因素会导致相关问题发生,如参数不准确或形成假象,而迷惑医护人员。当班护士假如未能识别假象,就会导致报警参数设置错误[2]。在心率报警设置错误90例中,其中报警参数设置未在安全范围12例。

对策

1.医院抢救设备质控小组制订心电监护仪报警参数设置规范,包括设置监测参数报警的目的和报警范围设置原则。根据病情及监护需要预先调整好主要监护参数报警值的上下界限,并随时调整设置,避免漏报及无效报警。报警设置原则是根据医疗设定目标值,保证病人安全。在非抢救情况下,不允许关闭报警功能;报警设定时尽量减少噪音干扰,报警音量的设置必须保证工作范围内能够听到;报警范围设定不是正常范围,而应是安全范围[3]。报警范围应根据情况随时调整,至少每班检查一次;报警调节应根据前一班次的心率、血压、氧饱和度、呼吸等生命体征的波动范围而进行设定。

2.对心电监护仪报警范围设置参考值。心率(HR)报警值的设置一般依患者实际心率值±30%范围作为上下限;下限不得低于45次/分,上限不得高于150次/分,否则易引起血液动力学障碍[4]。血氧饱和度(SPO2)报警值的设置将Ⅱ型呼吸衰竭患者设定在85%以上,没有Ⅱ型呼吸衰竭患者设定在95%以上,氧气高流量吸入,SPO2仍低于95%可根据患者的实际数据下浮5%作为报警下限。下限不得低于85%。血压报警值的设置根据医生医嘱要求的血压范围设定,如果没有具体要求,根据正常范围设定收缩压(SBP)90-140 mmHg,舒张压(DBP)60-90mmHg,平均动脉压(MAP)70-110mmHg。如病人为异常血压,应结合患者的病史、病情灵活调整报警的范围,一般为患者血压值的±20-30mmHg,并尽量与血压安全范围160/100mmHg接近。呼吸报警值的设置一般设置10-30次/分钟,低限不得低于8次。

3.常规必须把报警处于开通状态的数据包括:心率、已经设定的心律失常分析、血压、血氧饱和度,其他数据根据具体情况及医生要求。起搏器安置术后在使用监护仪时需打开监护仪的起搏开关,避免造成误报警而延误患者的病情。当监测的生命体征数值超出报警高低极限时,应及时报告医生进行处理,分析原因,而不能盲目地调节报警参数。对于特殊患者生命体征到达报警高值或低值时,汇报医生无处理意见时,报警应在安全范围内适当调节。

4.对于低年资护士,岗前培训不应忽视最基本的和临床广泛使用的心电监护仪的使用。入科后应由高年资护士负责带教,训练要体现规范性、实用性、系统性,由护士长考核合格后,才能让其单独当班。培训内容除了学习心电监护仪的操作流程、面板阅读、常见故障排除、心电图知识以外,还应包括心电监护仪报警参数设置规范。通过培训,使护士明白报警参数设置原则和参数设置界限的意义,如平均动脉压的正常值及意义、氧饱和度与氧离曲线的意义等等,对出现报警时能及时分析原因并正确处理。

体会

心电监护仪能及时反映病人的监护信息,为医疗和护理提供依据,在保证报警参数设置正确的基础上,医护人员应重视监护仪报警,及时发现病情变化,以减少误报和漏报,避免造成严重的后果[5]。为了正确有效地使用心电监护仪,护理管理人员应有计划、系统地对护理人员进行相关方面的培训,不断提高护理人员的综合素质,正确调节报警参数,保证监护质量和病人安全。学校教育应紧跟临床实践的需要,将心电监护相关知识和操作技能列入学校教育,并组织考核。临床教学中,应将其列入常规教学内容,注重理论与临床相结合。

1 董许英,金丹,顾群利.低年资护士心电监护知识掌握情况调查[J].护理学报,2009,16(5B):13-14

2 谢红英,谢艳梅,王凤珍,等.心电监护过程中相关问题的原因分析与护理对策[J].护士进修杂志,2011,26(13):1237-1238

3 王秀芳.护理技术操作程序与质量管理标准[M].杭州:浙江大学出版社,2007:34

4 王芳.心电监护仪使用监控[J].医院管理论坛,2013,30(1):37-38

5 田立微,李静宜,王欣,等. 重症监护室护士对心电监护仪报警处理的调查[J].中华现代护理杂志,2010,16(34):4140-4141