我国粮食供需的分析与预测

赵 萱,邵一珊

(1.北京大学社会学系,北京100971;2.清华大学经济管理学院,北京100871)

我国耕地资源的稀缺性日益突出,己成为制约农业生产和国民经济可持续发展的瓶颈因素[1]。一是随着工业化、城镇化的快速发展,非农业建设用地不断增加,我国的耕地供给将会表现出不断减少的态势。再者由于气候变化、旱涝灾害和水资源短缺等约束因素对粮食生产的影响日益突出,这会造成粮食生产的不稳定。二是因为计划生育政策的放开,一方是独生子女即可生育二胎,可以预期我国的人口在一段时期内也会持续增长,因而使粮食需求呈现刚性增长。根据国家统计局公布的数据,2009—2012年,我国人均粮食产量依次为398kg、408kg、425kg和436kg。我国人均粮食产量的年增长率仅为2.2%。与之相对,我国城镇人均粮食消费额依次为4478元、4804元、5506元、6040元,我国城镇人均粮食消费的年增长率却达到了7.7%。再看粮食进出口情况,2009年我国的粮食进出口分别为148亿美元、326亿美元,2012年我国粮食的进出口分别为322亿美元、520亿美元。我国粮食的出口始终高于进口接近200亿美元,更加造成了我国粮食的短缺。因此,对于一个占世界人口22%的大国来说,立足国内为主、调整供求关系、扩大粮食生产、解决粮食问题是我国一项长期的战略性任务。鉴于此,本文在阐述粮食的含义和粮食需求量构成的基础上,运用相关模型测算我国未来粮食的需求和产量,进而为粮食发展规划与农业政策等领域的科学决策提供依据。

1 粮食的内涵及粮食需求量的构成

1.1 粮食的内涵及统计方法

我国的粮食概念与世界通行的粮食概念并不一致。按联合国粮农组织(FAO)的粮食概念,是指谷物,主要有小麦、粗粮和稻谷。粗粮包括玉米、大麦、高粱、燕麦、黑麦、荞麦和其他杂粮等品种。国外在统计粮食产量时,一般指谷物产量。而我国统计的“粮食”概念,有广义和狭义之分[2]。狭义的粮食只指谷物类,主要是指小麦、稻谷、玉米、大麦和高粱等;广义的粮食是指谷物类、豆类与薯类的集合。这一广义粮食概念的形成,是由于新中国成立初期人均谷物产量很低,需要实行高度集中的统购统销政策,因而把有助于实现温饱水平的豆类、薯类亦加入谷物产量中加以统算,以确保人人有饭吃的低标准“粮食安全”[3]。因此,从1953年起,国家修改农业统计口径,之后由国家统计局每年公布的粮食产量概念均为这一广义粮食概念的统计口径。从20世纪90年代起,国家统计局的统计年鉴和统计摘要,均在粮食总产的栏目中另列出谷物总产量指标,但一般公开采用的仍是包括豆类、薯类的广义粮食概念。据《中国统计年鉴》的解释,粮食产量计算方法是:豆类按去豆荚后的干豆计算;薯类(包括甘薯和马铃薯,不包括芋头和木薯)1963年以前按每4kg鲜薯折lkg粮食计算,从1964年以后按5kg鲜薯折lkg粮食计算;其它粮食一律按脱粒后的原粮计算[4]。也就是说,与FAO的“世界粮食总产量”进行比较,我国统计的“粮食总产量”中应当剔除豆类和薯类产量,这样统计口径才一致,才有可比性。然而我国长期以来一直未予扣除,致使联合国粮农组织对我国谷物库存量的估算偏高。

1.2 粮食需求量的构成

中国粮食需求可以分为两大类、四大用途和四大品种。两大类是指食物用粮和非食物用粮,其中,食物用粮指直接和间接满足人们食物消费需求的粮食,又可分为口粮和饲料用粮两大用途,非食物用粮主要分为种子用粮和工业用粮两大用途。也就是说中国的粮食需求结构由口粮、饲料用粮、种子用粮和工业用粮这四种用途构成。此外,粮食品种结构中,稻谷、小麦、玉米、大豆四大品种大约占据了中国粮食消费总量的九成。一般来说,发展中国家因人均占有粮食少,70%-80%用于口粮,而用于饲料及其他方面的粮食仅占20%-30%;发达国家人均占有粮食多,20%-30%用于口粮,而用于饲料及其他方面的粮食要占到70%-80%。总的趋势是人均粮食占有量在300kg以下时基本上不能提供饲料粮,人均粮食占有量在400 kg以上时饲料粮约占20%以上,人均粮食占有量在750kg以上时饲料粮约占60%以上[5]。

2 我国粮食需求的预测

2.1 口粮需求预测

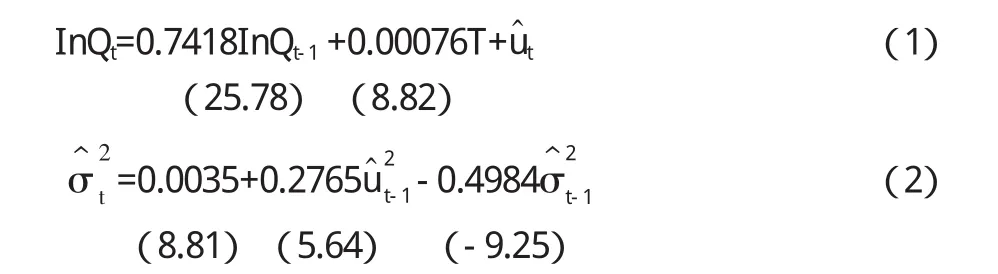

口粮需求主要受人口总量和人均粮食消费量的影响。因此本文运用GARCH模型及1949-2009年的相关数据[4],对我国的粮食人均占有量和粮食总需求量进行预测分析,得到:

由上式可知,均值方程和方差方程中常数项、ARCH项(自回归条件异方差项)和GARCH项(广义自回归条件异方差项)系数的t统计量和z统计量都十分显著,同时方程的可决系数及修正后的可决系数均在85%左右,这说明该GARCH(1,1)模型能够很好的拟合数据。同时,对方程进行ARCH LM检验发现,其在滞后3阶时的相伴概率为0.47,即不存在ARCH效应,也就是说该GARCH(1,1)模型不存在残差序列的条件异方差性。而且由于方差方程中的ARCH项与GARCH项的系数数值之和等于-0.22,其绝对值小于1,满足参数的约束条件。

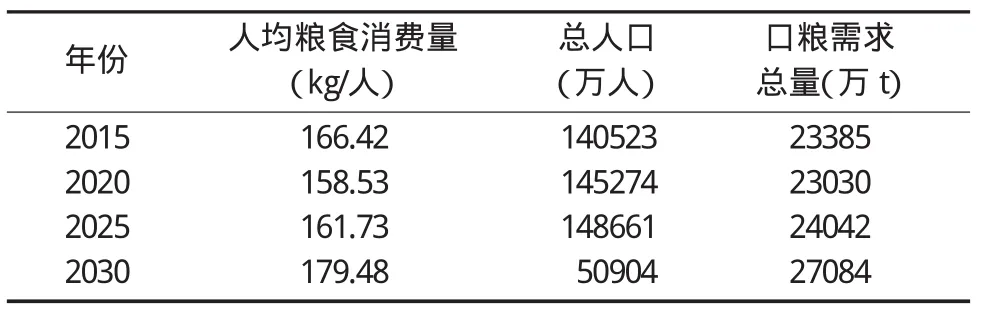

利用该GARCH(1,1)模型对我国未来主要年份人均粮食消费量进行预测(表1)。

表1 中国口粮未来主要年份预测值

总人口方面,根据相关统计数据[4]和一些学者的研究成果[6],以2015年和2020年中国人口总量预计达到14亿和14.5亿为基础数据,并以2009年国内人口数量为基期数,调整相关区间的人口增长率对我国2010-2030年的国内人口数量进行预测(表1)。

根据以上人均粮食消费量与总人口数的预测,将二者相乘即可得口粮需求总量(表1)。

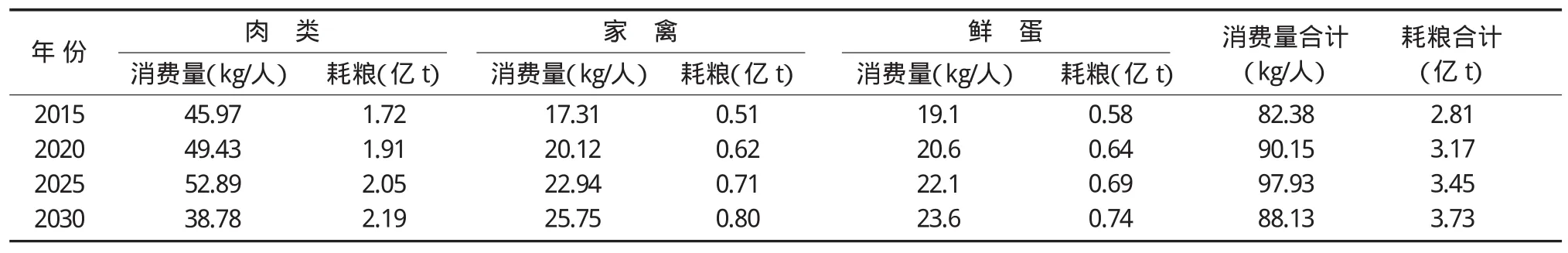

2.2 饲料用粮预测

根据过去的经验,动物性食品粮食消耗系数会逐渐提高,最终会达到标准化生产的水平,饲料粮的需求也逐渐会按标准的动物性食品粮食消耗系数来测算。因此,在考虑到中国饲养技术发展的条件下,本文按照肉类耗粮2.5∶1,禽蛋耗粮2∶1来计算[7],得出中国人均肉禽蛋消费量和饲料用粮未来主要年份预测值(表2)。

表2 未来主要年份中国人均肉禽蛋消费量和饲料用粮预测值

2.3 种子用粮预测

种子用粮数量与播种面积的相关性最大。在粮食播种面积平稳上升的时期,种子用粮相对平稳,下降的趋势得到抑制[8]。在粮食播种面积下降的时期,种子用粮也呈下降的趋势。到2030年,按中国6亿t左右的粮食需求量估计,不考虑进出口变动,中国的粮食产量约需保持年均1%的速度增长。如果中国的粮食单产不能实现年均1%的同步增长,就需要扩大播种面积约1350万hm2。但是,根据中国粮食单产的现状和潜力,未来单产有望实现年均1%的增速。也就是说只要中国粮食单产能够保持1%的年均增速,播种面积就不需太大的增长,而事实上中国的耕地面积一直稳定在1.2亿hm2耕地红线以上,并不会减少。因此,种子用粮数量也将稳定在1100万t-1200万t之间。为方便下文测算需求总量,种子用粮均取其均值1150万t。

2.4 工业用粮预测

工业用粮指用粮食作为主要原料或辅料的生产行业(例如食品、医药、化工、酒精、制酒、淀粉等行业)所用粮食的统称,不包括饲料行业用粮。中国的粮食安全战略以保障食物用粮(即口粮和饲料用粮)为首要任务,也就是首先要保证吃饭问题[9]。虽然近几年中国工业用粮大幅增加,但长远来看,鉴于中国粮食供求关系在未来相当长的时期内会处于紧平衡状态,控制耗粮工业发展应是保障粮食安全的一个重要措施,因而,预计工业用粮最大限度也只能保持常态增长速度,每年约增加150万t。据此推算,中国工业用粮2015年为1967.15万 t、2020年为 2759.03万 t、2025年为 3869.68万 t、2030年为5427.43万t。

根据模型预测的结果,总的来说,我国的粮食需求将出现大幅度的增长。2015年,我国的口粮需求为23300万t,饲料用粮需求为281000万t,种子用粮需求为1150万t,工业用粮需求为1900万t,总的用量需求为307350万t。而到2030年,我国的口粮需求为27000万t,饲料用粮需求为373000万t,种子用粮需求为1150万t,工业用粮需求为5400万t,总的用量需求为406550万t。15年的时间内,粮食需求增加了99200万t,势必会给我国粮食的生产带来巨大的压力。

3 我国粮食供给预测与供需均衡分析

3.1 粮食供给预测

中国粮食播种面积有不断下降的趋势,一是由于城市化、沙漠化、水土流失造成耕地减少,二是人口的增长造成人均耕地递减。如果保持这个趋势到2030年,在复种指数提高到190%的基础上,届时中国粮食播种面积仍然可以稳定在1.1亿hm2以上[10]。因此,本文利用我国1949-2009年的粮食产量数据,基于ARMA(1,1)模型,对未来粮食供给进行预测。

各变量的t统计量均在5%概率水平下显著,MA(1)项的系数绝对值小于1,说明该模型的根落在单位圆之外,模型是平稳的,对上述方程的残差序列进行BGSC LM检验,发现F统计量和T×R2统计量的相伴概率分别为0.45和0.42,说明上述方程的残差序列不存在序列相关,回归结果是显著和有效的。利用该模型预测出我国粮食生产产量在2020年将达到60686.78万t,在2030年可能达到66841.17万t。

3.2 粮食供需均衡分析

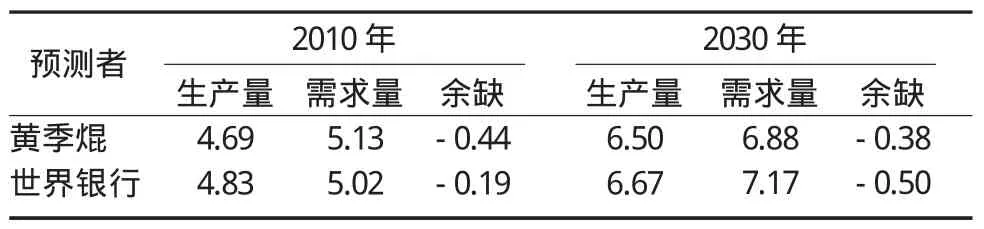

到2030年国内粮食总需求将达到72670.03万t,总供给量将达到66841.07万t,总供给量占总需求量的91.98%。这说明到2030年中国要实现粮食完全自给基本上是不现实的。但也说明中国不会出现粮食危机,同时还应该看到至2030年中国粮食供需缺口将达到5828.86万t.这一预测结果与世界银行和黄季焜教授的预测结果比较接近(表3)。所以在这种情况下,进口一定数量的粮食是填补中国粮食供需缺口,达成粮食供需平衡的重要补充手段,也是保证中国粮食安全的需要。中国未来保障粮食安全应考虑诸多因素。由于粮食需求的刚性约束,应将重点放在稳定生产和改革粮食流通体制方面[11]。

表3 相关研究对中国粮食供需缺口预测 (单位:亿t)

4 我国粮食供需均衡的对策与建议

4.1 重视和发展本国粮食生产

(1)依靠科学技术,提高粮食产量。发展现代农业,走中国特色农业现代化道路,要充分发挥科技在农业生产中的支撑作用。必须推动农业科技创新取得新突破,农业社会化服务迈出新步伐,农业素质、效益和竞争力实现新提高。①依靠科技,提高粮食单产。一方面,加大农业科技投入,着力强化现有农业关键技术的集成,实行良种良法配套,推动农机农艺结合;另一方面,开展多种形式的科技宣传普及活动,加快农业关键技术的推广应用。有力地推动了全国粮食单产水平的大幅提升。②依靠科技,避灾减灾。针对暖冬气候和倒春寒易发特点,通过扩大半冬性粮食品种比例和控制春性粮食品种早播,有效地避免和减轻春季冻害。针对水稻夏季高温热害,通过调整播种期、更换品种和灌水凋温等技术措施,有效地减轻高温天气对水稻结实率的影响。③大力培养农村实用人才,支持高等学校设置和强化农林水类专业。国家励志奖学金和助学金对在高等学校农林水类专业就读的学生给予倾斜。加快构建县域农村职业教育和培训网络,发展城乡一体化的中等职业教育。组织实施新农村实用人才培训工程,重点培训种养业能手、科技带头人、农村经纪人和专业合作组织领办人等。

(2)切实加强农业基础设施建设。从现行农村状况来看,水利设施还不够完善,沟、塘水系不太畅通,有的沟渠、塘淤塞,长期得不到疏通,防洪泄洪能力较差,特别是与粮食生产密切相关的道路、水利、沟渠、塘坝、电力等农村小型基础设施还需进一步加大治理力度。因此,加强以农田水利为重点的农业基础设施建设是强化农业基础的紧迫任务。必须切实加大投入力度,加快建设步伐,努力提高农业综合生产能力,尽快改变农业基础设施长期薄弱的局面。可以将狠抓小型农田水利建设、大力发展节水灌溉、抓紧实施病险水库除险加固、加强耕地保护和土壤改良、加快推进农业机械化、继续加强生态建设等六个方面作为加强农业基础设施建设的基本着力点。

(3)加快调整粮补政策。巩固、完善、强化强农惠农政策。按照适合国情、着眼长远、逐步增加、健全机制的原则,坚持和完善农业补贴制度,不断强化对农业的支持保护。继续加大对农民的直接补贴力度,增加粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴和农资综合直补。扩大良种补贴范围。增加农机具购置补贴种类,提高补贴标准,将农机具购置补贴覆盖到所有农业县。认真总结各地开展政策性农业保险试点的经验和做法,稳步扩大试点范围,科学确定补贴品种。全面落实对粮食、油料、生猪和奶牛生产的各项扶持政策,加大对生产大县的奖励补助,逐步形成稳定规范的制度。根据保障农产品供给和调动农民积极性的需要,统筹研究重要农产品的补贴政策。强农惠农政策要向重点产区倾斜,向提高生产能力倾斜。继续对重点地区、重点粮食品种实行最低收购价政策。

4.2 搞活粮食流通体制,其关键是要搞活粮食外贸经营,实现内外贸相结合

国际粮食市场价格瞬息变化,有些机会一纵即逝。只有把内外贸双方的优势融为一体,才能够抓住时机,开展业务。随着信息技术进步,中国传统的贸易方式日益不能适应现代社会快节奏的需要。国际上粮食行业的一些跨国公司,单就其规模和实力来说,并不比中国国有企业优越,但其经营触角却延伸到了世界各个角落,其业务范围之广、经营决策之快是国内企业难以比拟的。这些跨国公司能够立足并发展的一个重要因素是把国内外的信息、市场、资金等各种资源很好地组合起来,充分发挥这些资源的经济效能。中国粮食对外贸易只有实现了内外贸结合,才能使贸易与实业、现货与期货、进口与出口有机结合和相互协凋起来,从而充分发挥出内外贸双方多种资源潜力,发挥出巾国粮食储备的先天优势,搞活外贸经营,解决内外贸脱节的问题。逐步放开粮食外贸经营权。让具有竞争实力的非国有企业逐步进入粮食外贸体系,早日实现粮食由垄断贸易体制向自由贸易体制过渡。同时,要继续加强和完善国家对粮食的宏观调控。国家对粮食的进出口实行总量控制,对小麦、大米、玉米、大豆等主要品种的进出口,根据国内余缺和国际市场情况,由国家粮食主管部门提出年度进出口总量计划,指导粮油企业的经营活动,最终形成一个多渠道、少环节、统一开放、竞争有序的粮食市场。

4.3 保持合理的粮食进口规模与进出口品种结构

中国粮食进出口应根据中国的国情,粮食的消费主要依靠自给,适当利用国际粮食资源,在合理的限度内适当进口。适当增加粮食进口是增强中国粮食安全必然的、经济的、有效的选择。广泛参与国际农产品贸易。合理进口一定数量的资源短缺型食物,降低粮食安全的资源供给成本,缓解资源短缺的压力,有利于中国粮食安全。首先,进口粮食实际上就是进口耕地、进口水资源,可以缓解国内耕地资源和水资源不足的矛盾,保护国内自然资源和生态缓解,促进粮食的可持续发展。其次,我国在农产品生产上已经失去比较优势,过分强调自给自足,将会使中国经济付出很高的成本,也会降低世界资源的配置效率。

为了增强中国粮食的安全. 不仅要保持合理的进出口规模,还要保持合理的粮食进出口品种结构[11]。应该根据国际分工理论和比较优势原则,多发展劳动密集型粮食作物的生产,通过国际贸易实现优势互补,互利双赢。此外,大米作为国民的主食,国内需求量很大,粮食贸易市场供应量有限,因此,今后稻谷生产的目标应该是能够保持国内供需基本平衡,限制大米的进出口规模。防止大米贸易的“大进大出”对国内水稻生产造成大的冲击,保证中国的“口粮安全”。小麦则一直缺乏竞争力且属于极度劣势状态,所以适当增加小麦的进口是十分必要的。

[1]石玉林,封志明.开展农业资源高效利用研究[J].自然资源学报,1997,12(4):293-298.

[2]张苏平.粮食安全评估指标与方法研究综述[J].经济研究参考,2007(13):44-51.

[3]程亨华,肖春阳.中国粮食安全及其主要指标研究[J].财贸经济,2002(12):70-73.

[4]国家统计局.中国统计年鉴2010[M].北京:中国统计出版社,2011.

[5]国务院发展研究中心课题组.我国粮食生产能力与供求平衡的整体性战略框架[J].改革,2009(6):7-37.

[6]王学义,曾祥需.对我国近年来人口预测研究的述评[J].理论与改革,2007(6):157-160.

[7]胡小平,郭晓慧.2020年中国粮食需求结构分析及预测-基于营养标准的视角[J].中国农村经济,2010(6):4-15.

[8]李波,张俊飚、李海鹏.中国中长期粮食需求分析及预测[J].中国稻米,2008(3):27-29.

[9]侯文杰.我国粮食消费状况[J].中国粮食经济,2004(7):29.

[10]卢布,陈印军,吴凯.我国中长期粮食单产潜力的分析预测[J].中国农业资源与区划,2005(2):5-9.

[11]郑少华,吴琼.新形势下的中国粮食供需趋势及对策[J].粮食科技与经济,2010(1):18-21.