中西医结合治疗痛风性肾病56例临床研究

廖国华 冯春俭 蒋敏 俞立强

(张家港市中医医院,江苏 张家港 215600)

中西医结合治疗痛风性肾病56例临床研究

廖国华 冯春俭 蒋敏 俞立强

(张家港市中医医院,江苏 张家港 215600)

目的:观察中西医结合治疗痛风性肾病的临床疗效。方法:将112例患者随机分为治疗组和对照组各56例。对照组采用常规西药治疗,治疗组在对照组治疗基础上加用中医辨证分型论治。2组疗程均为12周。分析比较临床疗效及治疗前后尿PRO定量、尿RBC计数、尿β2-MG、Scr、BUN、UA水平的变化。结果:治疗组总有效率87.5%,明显高于对照组的50.0%;治疗组治疗后尿PRO定量、尿RBC计数、尿β2-MG、UA、Scr及BUN水平均较对照组明显改善。治疗组中肝肾阴虚、脾肾气虚型疗效较好,其次为气阴两虚型,阴阳两虚型疗效差。结论:中西医结合治疗痛风性肾病疗效确切,可改善肾功能,减轻临床症状。

痛风性肾病 辨证分型 中药复方 中西医结合疗法

近年来,笔者在常规西药治疗基础上,加用中医辨证分型论治的方法治疗痛风性肾病56例,取得较好的疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料所选112例均为我院肾病科住院和门诊患者,随机分为2组。治疗组56例:男38例,女18例;年龄32~69岁;病程3~20年。对照组56例:男36例,女20例;年龄33~70岁;病程3.5~21年。2组患者一般资料比较,无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准西医诊断标准参照《肾脏病学》[1]制定。全部病例均符合以下2条:(1)血尿酸男性>417μmol/L,女性>357μmol/L,并排除其他原因所致的继发性高尿酸血症。(2)有以下肾损害之一:①持续尿检异常;②肾功能指标减退;③泌尿系结石。中医辨证分型参照《中药新药临床研究指导原则》[2]中慢性肾衰的辨证标准。(1)肝肾阴虚:头晕眼花,腰酸耳鸣,关节肿痛,口干,尿黄,大便干,舌红少苔,脉细数。(2)脾肾气虚:腰酸,神疲乏力,夜尿清长,肢肿,纳呆,脘腹胀,大便溏,舌淡胖边有齿印、苔白,脉沉缓。(3)气阴两虚:腰酸乏力,口干不欲饮,面色无华,大便干,夜尿频,舌淡红、体胖、苔薄白,脉弦细或濡细。(4)阴阳两虚:神疲乏力,尿少肢肿,畏寒,腰冷,面色黧黑,胸闷气短,皮肤瘙痒,关节疼痛,呕恶,纳差,口中尿味,便溏或秘,舌淡少津、边有齿印,脉细弱无力。

1.3 纳入标准符合上述诊断标准,血肌酐≤442μmol/L,年龄18~70岁。

1.4 排除标准(1)尿路梗阻者;(2)其他肾脏疾病;(3)妊娠或哺乳期妇女;(4)对药物过敏者;(5)合并有严重原发性疾病者;(6)精神病、糖尿病患者;(7)依从性差者。

2 治疗方法

2.1 对照组予低嘌呤饮食,多饮水。此外,予碳酸氢钠片1.0g,3次/d;别嘌呤醇0.1g,2次/d,并采取降压、降糖、降脂、抗凝等对症处理。

2.2 治疗组在对照组治疗基础上加用中医辨证论治。(1)肝肾阴虚型:滋补肝肾。药用:生地15g,北沙参15g,川楝子10g,枸杞子15g,麦冬10g,当归10g。(2)脾肾气虚型:健脾补肾。药用:生黄芪30g,炒党参15g,茯苓15g,炒白术15g,山药15g,薏苡仁15g,白扁豆15g,金樱子15g。(3)气阴两虚型:益气养阴。药用:生黄芪30g,北沙参15g,生地15g,茯苓15g,山药15g,山茱萸15g,女贞子15g。(4)阴阳两虚型:温补脾肾、利湿泄浊。药用:制附子10g,干姜10g,生黄芪30g,太子参15g,茯苓10g,生大黄10g,车前草15g,积雪草20g,荔枝草15g,土茯苓30g,六月雪30g。化裁法:兼痰瘀痹阻关节,加萆薢、威灵仙、忍冬藤、鸡血藤、苏木;伴结石,加金钱草、石苇;尿痛,加淡竹叶、通草;夜尿频,加益智仁、桑螵蛸;腰痛甚,加杜仲、菟丝子。每日1剂,水煎取300mL,早晚分次温服。

2组均以4周为l个疗程。治疗3个疗程后进行疗效观察。

3 疗效观察

3.1 观察指标治疗前后留取尿标本检测尿白蛋白(PRO)定量、尿红细胞(RBC)计数及尿β2微量球蛋白(β2-MG)含量,留取血标本检测血肌酐(Scr)、血尿素氮(BUN)、血尿酸(UA)水平的变化。

3.2 疗效评定标准临床疗效参照《中药新药临床研究指导原则》[2]制定。临床治愈:临床症状、体征消失,尿检及肾功能正常;显效:症状、体征明显改善,UA较治疗前降低>20%,Scr、BUN较治疗前下降>50%,24h尿PRO定量、尿RBC减少>40%;有效:症状、体征均好转,UA较治疗前降低10%~20%,Scr、BUN较治疗前下降20%~50%,24h尿PRO定量、尿RBC减少≤40%;无效:症状、体征无改善,尿检、肾功能无变化或加重。

3.3 治疗结果

3.3.1 2组临床疗效比较治疗组56例中,临床治愈6例,显效17例,有效26例,无效7例,总有效率87.5%;对照组56例中,临床治愈4例,显效8例,有效16例,无效28例,总有效率50.0%。2组总有效率比较,具有显著性差异(P<0.01),说明治疗组临床疗效显著优于对照组。

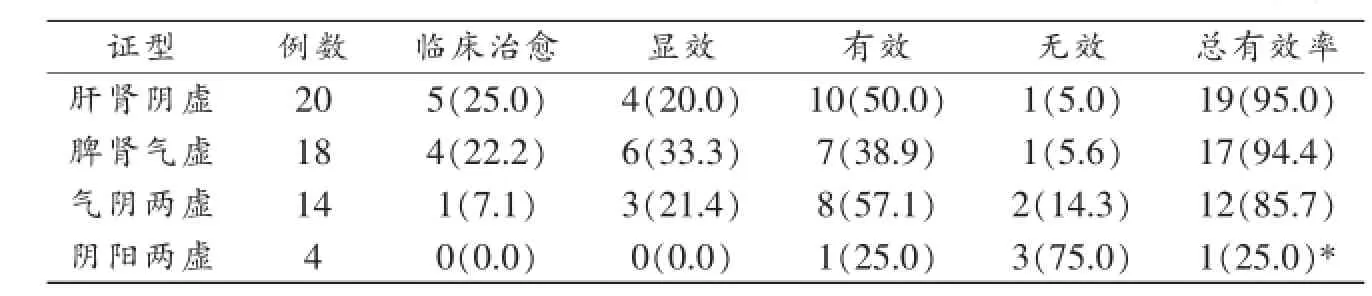

3.3.2 治疗组内不同中医证型临床疗效比较见表1。

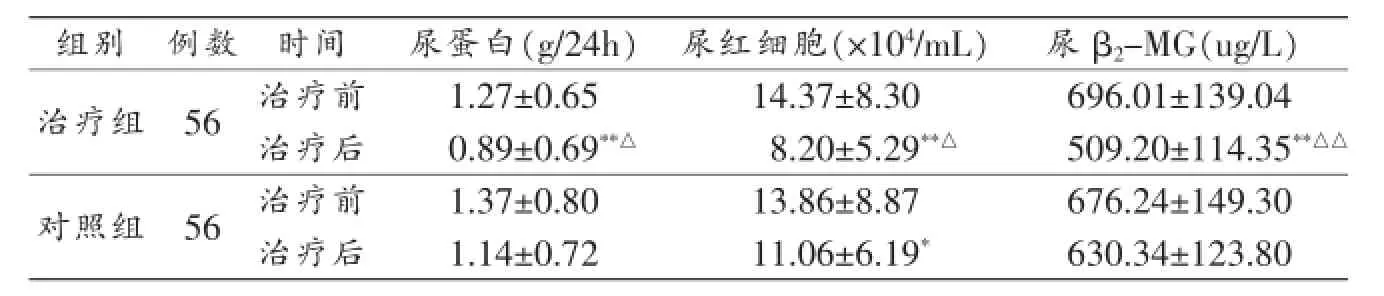

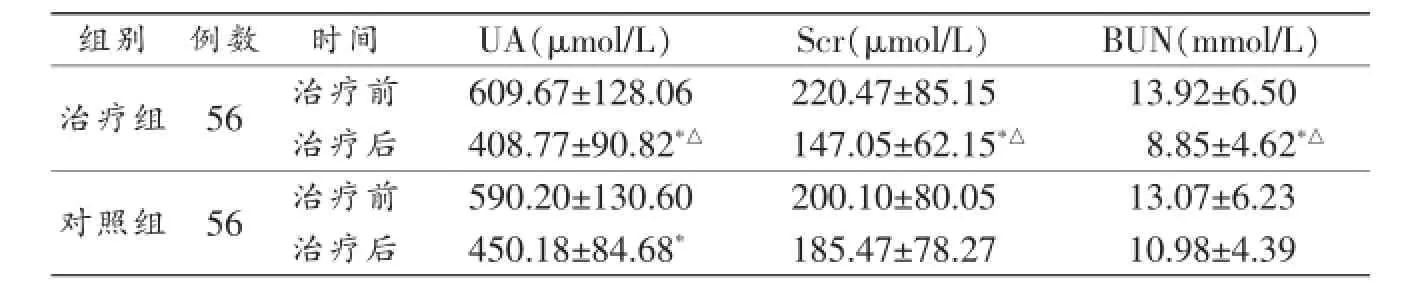

3.3.3 2组实验室指标比较见表2、表3。

4 讨论

痛风性肾病又称高尿酸肾病,是因体内尿酸排泄减少和(或)嘌呤代谢障碍所致。临床特点为高尿酸血症及尿酸盐结晶、沉积所造成的肾间质性炎症,主要表现为蛋白尿、血尿、高血压、氮质血症等。近年来,随着我国居民膳食结构中动物蛋白比例的增加,临床上高尿酸血症和痛风患者日益增多。据报道由痛风所致终末期肾衰占0.6%~1.0%,痛风病人尸解几乎都有肾脏损害[3]。我国沿海地区高尿酸血症的患病率为23.14%,痛风患病率为2.84%[4],这将导致痛风性肾病、慢性肾功能衰竭发病率不断升高。西医主要是对症支持治疗,常用别嘌醇、苯溴马隆、秋水仙碱等药物,但此类药物长期服用可引起肝肾功能损害、胃肠道反应、剥脱性皮炎等副作用,故不宜久服。

中医学无“痛风”病名,根据临床表现不同,可将本病归属于中医学“痹证”、“水肿”、“虚损”等范畴。笔者认为本病的病因为先天不足,后天失养,脾肾亏虚,复因饮食不节,嗜食肥腻之品或饮酒过度,久则脏腑功能失调,尤其是脾肾功能受损。临床以肝肾阴虚、脾肾气虚、气阴两虚、阴阳两虚多见。肝阴不足则筋脉失濡,经络不通,发为痛风。脾失健运则升清降浊无权,肾失气化则分清别浊失司,水液不归正化,从而聚湿、生痰、化浊。痰浊日久化瘀,阻滞经络,导致痛风发作。痰、湿、浊邪稽留于肾则致肾脏损害,发为痛风性肾病。因此其主要病机为脾肾亏虚,痰瘀内阻于肾脏、经络。辨证属本虚标实,虚实夹杂。本病起病缓慢,病程长,久治不愈,逐渐由脾肾气虚发展为气阴两虚,晚期则见阴阳两虚甚则阴竭阳脱,而危及生命。故早中期治疗以滋补肝脾肾、益气养阴、温阳、利湿泄浊为法,可配合活血通络止痛,其疗效也相对较好;晚期阴阳两虚、阴竭阳脱,治当回阳救逆固脱,中药疗效较差,故必要时需行肾脏替代治疗。所用药物黄芪、白术、党参补气健脾;北沙参、生地滋补肾阴;枸杞子、川楝子滋肝疏肝;制附子、干姜温阳;六月雪、桃仁、苏木活血化瘀;生大黄通腑泄浊,土茯苓、积雪草、萆薢、车前草利湿泄浊,使湿浊之邪从二便而出。同时灵活运用威灵仙、忍冬藤、鸡血藤等通络止痛之品,缓解痛风症状。

表1 治疗组内不同中医证型临床疗效比较例(%)

表2 治疗组与对照组治疗前后尿蛋白、尿红细胞计数及尿β2-MG比较(±s)

表2 治疗组与对照组治疗前后尿蛋白、尿红细胞计数及尿β2-MG比较(±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01;与对照组比较,△P<0.05,△△P<0.01。

组别治疗组例数56对照组56时间治疗前治疗后治疗前治疗后尿蛋白(g/24h)尿红细胞(×104/mL)1.27±0.65 14.37±8.30 0.89±0.69**△8.20±5.29**△1.37±0.80 13.86±8.87 1.14±0.72 11.06±6.19*尿β2-MG(ug/L)696.01±139.04 509.20±114.35**△△676.24±149.30 630.34±123.80

表3 治疗组和对照组治疗前后血UA、Scr及BUN比较(±s)

表3 治疗组和对照组治疗前后血UA、Scr及BUN比较(±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.01;与对照组治疗后比较,△P<0.05。

组别治疗组例数56对照组56时间治疗前治疗后治疗前治疗后UA(μmol/L)Scr(μmol/L)609.67±128.06 220.47±85.15 408.77±90.82*△147.05±62.15*△590.20±130.60 200.10±80.05 450.18±84.68*185.47±78.27 BUN(mmol/L)13.92±6.50 8.85±4.62*△13.07±6.23 10.98±4.39

本研究结果表明,痛风性肾病在西药基础上加用中药辨证施治,能减少蛋白尿、血尿,降低尿β2-MG,并能明显降低血尿素氮、肌酐、尿酸,改善肾功能,减轻临床症状,提高患者的生存质量,延缓病情进展,推迟肾脏替代治疗,值得临床推广。

[1]王海燕.肾脏病学.北京:人民卫生出版社,2008:1445

[2]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行).北京:中国医药科技出版社,2002:156

[3]陈以平.尿酸性肾病的治疗进展.中国中西医结合肾病杂志,2001,2:249

[4]陆再英,钟南山.内科学.7版.北京:人民卫生出版社,2009:830

编辑:傅如海岐轩

R589.705

A

1672-397X(2014)04-0025-03

廖国华(1972-),男,医学硕士,副主任医师,从事肾脏病的中西医临床研究工作。penguin1688@hotmail. com

2013-11-26