旱灾风险评估的初步理论框架*

金菊良,郦建强,周玉良,费振宇,蒋尚明,袁潇晨,何 君

(1.合肥工业大学土木与水利工程学院,安徽合肥230009;2.合肥工业大学水资源与环境系统工程研究所,安徽合肥230009;

3.北京理工大学能源与环境政策研究中心,北京100081;4.水利部水利水电规划设计总院,北京100011;

5.安徽省·水利部淮河水利委员会水利科学研究院,安徽省水利水资源重点实验室,安徽蚌埠233000;6.北京师范大学环境学院水环境模拟国家重点实验室,北京100875)

旱灾风险评估的初步理论框架*

金菊良1,2,3,郦建强4,周玉良1,2,费振宇1,2,蒋尚明5,袁潇晨3,何 君6

(1.合肥工业大学土木与水利工程学院,安徽合肥230009;2.合肥工业大学水资源与环境系统工程研究所,安徽合肥230009;

3.北京理工大学能源与环境政策研究中心,北京100081;4.水利部水利水电规划设计总院,北京100011;

5.安徽省·水利部淮河水利委员会水利科学研究院,安徽省水利水资源重点实验室,安徽蚌埠233000;6.北京师范大学环境学院水环境模拟国家重点实验室,北京100875)

旱灾风险评估是定量认识旱灾风险机理、科学防控旱灾风险的重要基础性研究,在旱灾风险管理理论与实践中具有重要意义。根据旱灾风险的形成机制,在旱灾风险评估基本概念分析的基础上,提出并系统地阐述了由旱灾致灾因子危险性、承灾体的灾损敏感性、暴露和抗旱能力组成的旱灾风险系统。在此系统结构基础上提出了旱灾风险评估方法论和旱灾风险评估理论模式,进而建立了由致灾因子危险性分析、承灾体脆弱性分析、旱灾损失风险分析、旱灾风险评价、旱灾风险决策分析方法组成的旱灾风险评估方法体系,以及由干旱频率与旱灾损失关系曲线图、干旱频率空间分布图、旱灾损失空间分布图、与旱灾风险有关的致灾因子危险性分布图等各种专题图、旱灾风险区划图组成的旱灾风险评估应用模式体系。由上述旱灾风险系统结构、旱灾风险评估方法论和理论模式、旱灾风险评估方法体系和应用模式体系组成旱灾风险评估的初步理论框架,该理论框架在其它自然灾害风险评估中具有参考应用价值。

旱灾风险评估;理论框架;旱灾风险系统;方法论;理论模式;应用模式

若干旱在大范围内长时间持续不断,则可能出现大规模粮食绝收、水源急剧短缺,生态环境恶化,人民失去生存条件等恶劣情况,引发严重社会问题,产生干旱灾害(简称旱灾)。旱灾是全球普遍发生的,易引发贫困和社会不稳定的重要气象水文灾害,自古以来也是中国重大自然灾害之一[1-3]。由于东南和西南夏季风气候的不稳定性,尤其是夏威夷高压势力的大小及位置的变动性,降水量及其季节、年际变化大,导致中国旱灾发生范围广、频次高、持续时间长,不仅在干旱、半干旱气候区发生,在湿润、半湿润气候区也有旱灾发生,主要分布在黄淮海干旱区、东北干旱区、西南地区、华南地区、内蒙古自治区、西藏自治区、长江中下游地区[4-8]。据统计,秦朝至清代2 133年间,全国较大旱灾平均每年发生1.34次;公元前206年至1949年,全国发生较大旱灾1 056次,平均每两年发生一次,如1928-1929年陕西大旱,陕西全境共940万人受灾,死亡达250万人,逃者40余万人[1]。由于湿润、半湿润气候区人口稠密、城市众多、经济发达,受到偶发性干旱的影响时,就会形成重大灾情,故也是中国旱灾严重的地区。作为干旱灾害科学、技术和管理科学重要组成部分的旱灾风险评估,是定量认识旱灾风险的有效途径,是旱灾风险控制和管理的前提和基础,也是制定防治旱灾对策、规划防治区域、实施防治措施,以及优选防灾项目、进行项目管理的基础。准确的旱灾风险评估是旱灾风险管理的决策依据,是防旱抗旱的基础环节,也是社会经济可持续发展的迫切需要,具有重要的理论意义和应用价值[2,9-11]。随着人口和经济的不断增长,旱灾发生频度和成灾强度呈增加趋势。尽管国内外旱灾研究历史久远,但有关旱灾风险研究则是近50年才兴起的一个新领域,目前的旱灾风险评估理论和方法研究仍较为薄弱,迄今远未形成完整的体系[1-3,7-10],特别是缺乏具有系统性和可操作性的旱灾风险评估的理论框架。为此,本文在提出旱灾风险系统的基础上,从方法论角度论述旱灾风险评估的基本概念,进而探讨旱灾风险评估的理论框架的基本内容,在旱灾风险管理理论和实践[12]中具有重要意义。

1 旱灾风险评估的基本概念

旱灾风险评估中的基本概念有干旱、旱灾、旱灾风险、旱灾风险评估,它们各自具有丰富的内涵和外延。

1.1 干旱

由于干旱成因复杂、影响因素繁多,目前的干旱定义尚没有统一。随着不同时期人们对干旱认识的不断加深,干旱的定义亦在不断发展[10]:1894年Abbe认为干旱是长期缺雨的累积结果;1954年美国国家海洋和大气管理局认为干旱是严重和长时间降水短缺;1986年世界气象组织定义干旱是一种持续的、异常的降水短缺;2003年美国气象学会理事会认为干旱是一个地区的供水量远小于该地区的平均水平,并将干旱划分为气象干旱、农业干旱、水文干旱与社会经济干旱四种类型;2005年联合国国际减灾战略机构认为干旱通常是指在一个季度或者更长时期内,由于降水严重缺少而产生的自然现象;2008年水利部《旱情等级标准》[13]定义干旱是因降水减少,或入境水量不足,造成工农业生产和城乡居民生活用水需求得不到满足的供水短缺现象。目前被国际权威机构、政府部门和众多学术团体相对普遍采纳,引用次数较多的干旱定义主要源于美国气象学会的概念[14]:干旱是一段时间内异常的干燥天气,引发了足够长时间的缺水,在受影响地区造成了严重的水文不平衡。综上所述,干旱可定义为在某地理范围内因降水、径流、土壤蓄水、地下水等水循环过程中自然供水源在一定时期持续少于长期平均水平,导致河流、湖泊、土壤或者地下含水层中水分亏缺的自然现象。在自然灾害系统论中,称干旱为致灾因子,可用降水、径流、土壤蓄水或地下水距离长期平均水平的累积值(干旱强度)及该累积值的空间分布(干旱面积)、时间分布(干旱历时)等特征变量来定量描述,主要有气象干旱、水文干旱。

干旱是全球普遍存在、持续时间长、影响广泛的一类自然现象,其形成主要受气象、水文、下垫面条件等多种因素的影响。由于不同时期气温、风速、相对湿度、蒸发能力、降水分配等气候条件的不同,在人类活动和下垫面变化的影响下,某一具体时段内的降水量比多年平均降水量显著偏少,而气温、风速的变化使得蒸发能力显著加强,从而导致某地理范围内的水分支出大于水分收入,引起地表径流减少,河道流量、入库流量减少,地表入渗和地下水补给减少,土壤含水量减少等一系列的干旱现象。可用降水量、河道流量、土壤含水量和地下水等指标定量研究干旱现象[11]。

1.2 旱灾

旱灾是干旱发展到一定程度后导致供水水源匮乏,并对作物和植被正常生长、人类正常生活和生产、生态环境正常功能造成不利影响、产生危害的事件,是各种自然因素与社会因素综合作用的结果,属于水文气象灾害。旱灾的风险源(降水、径流、土壤水、地下水等自然水源亏缺这一致灾因子)在自然,旱灾的承受者都为人类社会和与人类社会关系密切的生态环境系统(称为承灾体,主要包括人口、财产、生态环境),旱灾的载体(传递风险源而使风险承受者蒙受损失的各种孕灾环境因素)既有自然环境因素又有社会环境因素,所以旱灾既有复杂的自然属性,又有明显的社会属性,旱灾是自然属性因素与社会属性因素相互作用的结果[1-3,7-9,15],干旱发生及其危及人类社会的严重程度,取决于自然因素的变异程度和人类社会承受或适应自然环境变化的能力大小[1]。从系统论的角度看,旱灾是由致灾因子、承灾体、防灾减灾措施、孕灾环境(系指与干旱致灾因子,承灾体和防灾减灾措施相关联的其它外部要素的集合,包括由大气圈、水圈、生物圈、岩石圈、物质文化圈所组成的、孕育产生旱灾的综合地球表层环境,例如影响干旱致灾因子、承灾体和防灾减灾措施的各种大气、水文、下垫面和人文环境因素)[16]这四类要素相互作用导致旱灾损失(灾情)形成的典型复杂系统,称之为旱灾系统,这系统四要素在旱灾的形成过程中缺一不可,它们都是形成旱灾的必要条件。旱灾致灾因子与气象、水文、下垫面条件等自然属性因素有关;承灾体与区域的社会、经济发展等社会属性因素及其生态环境因素有关;防灾减灾措施是人类社会用于应对干旱不利影响所采取的方针、政策、技术、方法和行动的总称,包括抗旱备用水源、蓄引提调工程等工程性防灾减灾措施,以及旱灾监测预警、防御、紧急救援和灾后恢复重建等非工程性防灾减灾措施;孕灾环境是影响致灾因子、承灾体和防灾减灾措施的自然环境和人文环境,它与由大气圈、水圈、生物圈、岩石圈中各种自然属性因素(如大气环流、天气系统、流域水系、植被条件、地形地貌、土地利用类型等),以及物质文化圈中各种社会属性因素(如人口分布、经济密度等)有关。致灾因子和承灾体是产生旱灾的必要条件,防灾减灾措施是减轻旱灾的必要条件,孕灾环境是影响致灾因子、承灾体和防灾减灾措施的背景条件,任何一个区域的旱灾,都是这四个要素综合作用的结果。旱灾系统具有成因复杂性、多样性、周期性、区域性、关联性、不可避免性和可减轻性等显著特征[17]。区域旱灾系统论是将旱灾作为干旱致灾因子、承灾体、孕灾环境和防灾减灾措施相互联系、相互作用的地球表层变异复杂系统[16]来研究,它是旱灾风险评估的重要理论基础。

由于中国的季风气候不稳定、山区面积广、地貌类型复杂多样,长期以来中国大范围的旱灾频繁发生,不仅在干旱、半干旱气候区发生旱灾,在湿润、半湿润气候区也有发生,并且由于后者人口稠密、城市众多、经济发达,受到偶发性干旱的影响时,就会形成重大的灾情,是中国旱灾严重的地区。中国旱灾发生范围广、频次高、持续时间长,一直是制约经济社会发展的主要因素。干旱会诱发农作物病虫害、土地退化等一连串的次生灾害,这种现象称为旱灾的连发性或干旱灾害链[16]。

1.3 旱灾风险

目前普遍认为,风险是不利事件未来发生的可能性和不利事件所导致的损失[18-20]这两要素组成的系统,其中不利事件、不利事件未来发生的可能性、不利事件所导致的损失是风险的三要素,最核心的风险要素是不利事件所导致的损失。探讨不利事件所导致的损失过程的动力学特性是风险研究的重要任务。值得指出的是,危险(Danger)、危险性(Hazard)和风险(Risk)三者是不相同的,危险是指不利事件,危险性是指不利事件发生的可能性分布函数,而风险是指不利事件未来发生的可能性分布函数和不利事件所导致损失的可能性分布函数的总称,其中不利事件所导致损失的可能性分布函数这一不确定性特征是风险的本质特征[20-21]。从危险经危险性到风险,反映了人类对风险世界认识的不断深化和提高过程[19-21]。风险就是指各种不确定性因素给研究对象系统未来产生损失的可能性分布,灾害风险就是指致灾因子事件未来发生及其导致损失的可能性[21-22],属于统计预测范畴。例如,可以把自然灾害风险定义为由自然灾害系统自身演化而导致未来损失的不确定性[2]。根据区域灾害系统理论的观点,干旱是旱灾风险的致灾因子、是风险源,干旱的时空规模会影响旱灾风险的大小。而干旱并不一定会产生旱灾,只有当干旱发展到一定程度之后对承灾体才会产生旱灾损失。这个产生旱灾损失的干旱程度阈值,与承灾体的抗旱能力(适应性)有关。在旱灾风险的形成过程中孕灾环境处于重要地位,它不仅会通过抗旱能力影响旱灾损失的产生与否,也会影响旱灾损失规模对于干旱规模的敏感性。灾损敏感性和抗旱能力(适应性)通过孕灾环境中受致灾因子不利影响的承灾体要素才能体现出来,把处于致灾因子不利影响范围之内的这些承灾体要素及其分布统称为暴露,它是致灾因子(风险源)与承灾体(风险源的作用对象)在孕灾环境中相互作用的影响场[23]。由风险源,经影响场,到风险源的作用对象,构成了风险形成的一幕幕场景(情景)[23]。可见,暴露在风险形成中十分重要。灾损敏感性、暴露和抗旱能力综合反映了承灾体在旱灾风险发生发展过程中的作用,把这三个特性统称为承灾体的脆弱性,其中灾损敏感性、暴露组成承灾体的易损性。承灾体的脆弱性是旱灾风险产生的必要条件,是由干旱演变为旱灾损失的中间转换环节。因此旱灾风险是在不稳定的孕灾环境中具有危险性的干旱事件经承灾体的脆弱性传递,作用于承灾体而导致承灾体未来可能损失的规模及其发生概率,干旱发生(反映自然属性)和旱灾损失(反映社会属性)的不确定性是形成旱灾风险的主要原因,旱灾风险是干旱发生及造成损失的可能性或不确定性,是旱灾的风险源、影响场、作用对象综合作用的结果,因此可简要地把旱灾风险定义为干旱发生的可能性分布函数及干旱导致损失(旱灾损失)的可能性分布函数的总称,其中干旱、干旱未来发生的可能性、干旱所导致的损失是旱灾风险的三要素[21]。其中,干旱发生的可能性分布函数,称为干旱风险,它是狭义的旱灾风险,属于自然属性的范畴;因干旱所导致损失(旱灾损失)的可能性分布函数,称为旱灾损失风险,它是广义的旱灾风险,属于自然属性与社会属性相复合的范畴,反映了旱灾风险的本质特征,其中旱灾损失的可能性是由干旱发生的可能性经过承灾体的脆弱性转换间接得到的,不是旱灾损失本身的统计特性。旱灾风险若没有特别说明,一般系指旱灾损失风险。例如因旱造成的经济损失的超越概率分布可定义为旱灾风险,它可在一定程度上间接反映干旱发生的可能性经承灾体的脆弱性转换得到的旱灾经济损失的可能性分布。

旱灾风险的特征由风险的自然属性、社会属性及其相互作用所决定,是风险的本质及其发生规律的外在表现,具体表现为:①旱灾风险的不确定性,这是缘于旱灾的风险源、影响场、作用对象均具有不确定性。②旱灾风险的确定性,在给定抗旱能力条件下一定强度的干旱导致的特定承灾体的损失(即承灾体的易损性)是确定的。③旱灾风险的动态性,致灾因子危险性、承灾体的脆弱性一般是动态变化。④旱灾风险的可规避性。通过提高抗旱能力,可降低或规避旱灾风险。⑤旱灾风险的传递性,包括2类传递性,一是内部传递性,就是从干旱风险向旱灾损失风险传递的特性,二是外部传递性,就是从一种旱灾向其他灾害传递的特性。

根据风险的基本定义[22],旱灾风险可表达为:

式中:R为旱灾风险(Risk)函数;P为干旱事件发生的可能性(Probability),与旱灾损失无关;C为因干旱所导致的可能不利后果(Consequences),包括直接损失、间接损失等可定量的不利影响,以及不可定量的不利影响(如功能损坏、宏观影响等),常按行业划分,通常包括人饮、工业、农业、牧业、生态等不利影响。式(1)也称旱灾风险曲线,可通过一系列因旱损失的情景模拟得到。

从自然灾害风险的形成机理出发[23],旱灾风险可表达为:

式中:R为旱灾风险函数,即旱灾损失的可能性分布函数;H为致灾因子危险性,即干旱强度发生的可能性分布函数;V为承灾体脆弱性,即一定抗旱能力条件下的各干旱强度与各旱灾损失之间的定量关系[24-25]。可见,式(2)满足自然灾害风险的基本定义和特性,是式(1)的特例。旱灾风险函数R离原点越近,则表示风险越低,因此旱灾风险函数R既可表示不同区域不同抗旱能力条件下的风险水平,也可表示同一区域不同抗旱能力条件下的风险水平。

1.4 旱灾风险评估

旱灾风险评估就是通过识别和分析研究地区尚未发生的干旱及其出现的概率、可能产生的损失后果,估计研究地区干旱发生的可能性分布函数和旱灾损失的可能性分布函数,确定旱灾风险级别,以及决定哪些旱灾风险需要防控和如何从减轻旱灾风险行动方案集中选择最优方案的动态过程。旱灾风险评估既是旱灾风险的诊断过程(风险识别、暴露评估、灾损敏感性分析、抗旱能力评估、风险评价),也是旱灾风险决策过程的有机组成部分。它是把致灾因子危险性与脆弱性紧密联系起来的重要途径,是风险评估技术在旱灾中的具体应用,其核心内容是可能产生的损失的估算,其目的是为风险决策提供科学依据。它是旱灾管理实现“预防为主、关口前移”的一项系统性、专业性、科学性和综合性很强的定量认识旱灾风险机理、科学防控旱灾风险的重要基础性工作,也是旱灾风险管理中的核心环节。在人类无法控制旱灾发生甚至尚不能完全准确地对旱灾进行预报的条件下,通过旱灾风险评估,可以编制不同时空长度的旱灾风险分布图,辨识高风险区和季节,不但可为各级政府更有效地指导旱灾防控工作,从而为减少旱灾损失提供科学依据,而且也可更有效地对旱灾的发生进行早期预警,进而更明确地指导各级政府的旱灾防控工作;同时对于各级政府编制、完善与实施旱灾应急预案、增强对旱灾应急管理能力、提高对旱灾应急求助管理的科学性等,也具有极为重要的参考意义[1-3,7-9]。

旱灾风险评估的理论基础是旱灾风险系统的不确定性,主要包括随机不确定性和模糊不确定性。随机不确定性包括干旱和旱灾发生的随机性、旱灾损失的随机性,这些随机性说明用概率统计作为旱灾风险评估的理论基础是可行的和有效的。模糊不确定性包括旱灾风险形成过程中各环节的概念外延的认识方面的模糊性,这些模糊性说明用模糊集理论作为旱灾风险评估的理论基础也是可行的和有效的。也有研究将随机性与模糊性统一为可能性,用模糊风险、可能性风险研究灾害风险评估[20]。此外,系统科学、信息科学、智能科学也是对这个理论基础的重要支撑[21,26]。旱灾风险评估强调对各种不确定性因素进行定性分析和定量计算研究,这些不确定性因素的主要来源有:①旱灾风险系统本身的不确定性,例如区域致灾因子发生过程的不确定性、区域承灾体要素的不确定性;②旱灾风险评估模型结构选择的不确定性;③旱灾风险评估模型参数估计的不确定性,这主要是由于数据资料的不完备;④旱灾风险评估模型的输入、输出不能确切测度和预知,以及旱灾风险模型运行后参数的变化所引起的不确定性,干旱事件抽样的不确定性,人们认识上的其他不确定性[27]。

2 旱灾风险评估对象-旱灾风险系统的形成机制及其结构

2.1 旱灾风险系统的形成机制

从系统工程的角度看,旱灾风险可作为一个系统。根据自然灾害系统理论和自然灾害形成机制[16,22],从旱灾风险形成机理角度,旱灾风险是致灾因子危险性(即干旱强度及其发生频率)、承灾体的暴露(承灾体在时间和空间上与致灾因子的一种重合、接触)、承灾体的灾损敏感性和抗旱能力这四个要素相互联系、相互作用下形成的复杂动力学系统,称为旱灾风险系统:

式中:R为旱灾风险函数;H为致灾因子危险性,系指干旱的程度、规模及其发生的可能性;V为承灾体的灾损敏感性,系指干旱强度与旱灾损失之间的函数关系,反映了承灾体受干旱不利影响的敏感程度,例如水稻的灾损敏感性就是指水稻不同生育期的干旱强度与水稻减产率之间的函数;E为承灾体的暴露,系指孕灾环境中可能受干旱影响并产生损失的承灾体数量、价值及其时空分布;A为抗旱能力,系指研究地区在某一具体历史发展阶段下,以可预见的技术、社会经济发展水平为依据,人类为保证自身生存、维持正常生活生产秩序而具有的防御、减轻某种程度干旱缺水影响的水平,包括对降水、径流、土壤蓄水、地下水等水循环过程中各种水分亏缺的各种减轻措施,可将干旱期间研究区域各种水源可提供的水量满足各行业需水的程度作为抗旱能力测度指标,抗旱能力反映区域不发生旱灾的最大干旱程度的抵御水平,反映抵御多大等级的干旱、可抗多少年一遇的干旱[28-29]。承灾体的灾损敏感性只是承灾体被动地遭受干旱打击时所反映出的可能受损的容易程度,而抗旱能力反映了作为承灾体一部分的人类应对干旱的主观能动性。承灾体的灾损敏感性和暴露统称为承灾体易损性,承灾体易损性和抗旱能力统称为承灾体脆弱性。承灾体脆弱性的大小由承灾体的灾损敏感性、暴露和抗旱能力这三因素相互作用所决定,这种脆弱性既包括干旱对承灾体的易损程度,也包括降低旱灾风险的所有可获得的抗旱能力的集合[1,17,22]。旱灾风险系统的这四个要素中任一要素的变化,都会导致旱灾损失及其可能性的变化、产生不同的旱灾风险,所以理论上这四个要素均可成为风险控制和管理对象。一般而言,很难通过降低旱灾致灾因子危险性来降低旱灾风险,而通过降低承灾体的灾损敏感性、暴露,或提高抗旱能力来降低旱灾风险,则是非常现实可行的、也是很有效的途径。

旱灾风险系统具有客观性和普遍性、随机性和模糊性、时间和空间变化性等丰富的重要特征[22],对旱灾风险系统进行动力学的研究基本上仍限于数值解状态,目前主要体现在旱灾风险系统各子系统的模糊关系及其合成的解析上,把干旱发生的可能性转换为旱灾损失的可能性[2,15,23,30-33],而对旱灾风险系统解析解的研究尚需做大量的受旱情景实验[16]。深入、系统探讨旱灾风险系统的形成机制、掌握旱灾风险发生和变化规律,需要综合应用地球系统科学、灾害学、风险分析的理论和方法。

2.2 旱灾风险系统的结构

通过致灾因子危险性与承灾体脆弱性的合成[30-31],就可得到旱灾损失的可能性分布函数,即旱灾损失风险,它反映了特定频率干旱强度所导致的可能损失。从系统组成和旱灾风险系统的形成机制角度看,由致灾因子危险性、承灾体脆弱性和旱灾损失风险三者及其关系组成了旱灾风险系统的结构。其中,致灾因子危险性、承灾体脆弱性和旱灾损失风险分别为旱灾风险系统的输入、转换和输出,换言之,旱灾损失风险是干旱风险这一系统输入,经承灾体脆弱性这一系统转换作用后,所得到的系统输出。

3 旱灾风险评估方法论与理论模式

3.1 旱灾风险评估方法论

旱灾风险评估方法论的内涵就是处理旱灾风险评估问题的一般方法,它通常以框架形式展开为处理某旱灾风险评估问题的一般步骤序列,其本质就是它的通用性[26]。旱灾风险评估方法论的外延既包括处理旱灾风险评估问题的通用方法,也包括能适用于多种旱灾风险评估问题的某具体方法。从方法论到具体方法的展开过程称为方法的模型化过程,从具体方法到方法论的抽象过程称为方法的框架化过程[26]。根据自然灾害风险分析的基本原理[23,32-33],旱灾风险评估方法论就是把干旱风险,经过承灾体脆弱性,转换到旱灾损失风险的一般过程,即:①确定某给定时间、给定空间的研究地区干旱强度的可能性分布函数,即干旱风险;②确定在一定抗旱能力条件下各干旱强度与承灾体系统各种破坏程度之间一一对应的定量关系;③确定承灾体系统各种破坏程度与各种损失之间一一对应的定量关系;④综合上述的①~③,得到某给定时间、给定空间的研究地区在一定抗旱能力条件下旱灾损失的可能性分布函数,即旱灾损失风险。其中承灾体脆弱性是把干旱风险与旱灾损失风险联系起来的中间环节。

3.2 旱灾风险评估理论模式

根据旱灾风险评估方法论,参照自然灾害风险评估基本模式[23,30,32-33],可得旱灾风险评估的一个基本理论模式为:

式中:A为抗旱能力;R为一定抗旱能力条件下的旱灾风险(即旱灾剩余风险)函数;H为描述致灾因子危险性函数族;V为描述在一定抗旱能力条件下承灾体易损性函数族;°为合成规则族,包括各种暴露情景。旱灾风险由致灾因子危险性、一定抗旱能力条件下承灾体易损性这两因素决定。式(4)的旱灾风险评估思想,就是建立致灾因子危险性函数、承灾体易损性函数,确定这些函数的合成规则,并用致灾因子危险性函数与承灾体易损性函数的合成来表征旱灾损失风险。显然,该基本理论模式与联合国人道主义事务部的风险定义是一致的[22,34]。例如,取H为干旱强度可能性分布函数P(M),V为抗旱能力A条件下各干旱强度与各旱灾损失之间的函数关系C(M,A),°为函数复合运算,则R(A)为在抗旱能力A条件下旱灾损失可能性分布函数P(C,A),P(C,A)就是在抗旱能力A条件下的旱灾损失风险曲线。

根据式(4),旱灾风险评估理论模式目前主要有如下三类。

(1)基于旱灾损失风险构成要素的旱灾损失风险指数评估模式。给出了干旱强度的可能性分布函数和旱灾损失的可能性分布函数,就有了关于旱灾风险定量计算所需要的全部信息,从而可以仔细研究旱灾风险。但有时为了从宏观上比较不同地区干旱风险或旱灾损失风险,或为了进行简单的描述,或因认识水平和资料限制这些基于旱灾损失风险形成机制的可能性分布难以获取,在实际应用中也常常用归纳旱灾损失风险构成要素来宏观地描述风险[17,22,35]。从灾害风险系统的角度出发,按照联合国所提出的“R(风险)=H(危险性)×V(脆弱性)”的思想,根据致灾因子(干旱)危险性、承灾体灾损敏感性、承灾体暴露和抗旱能力(防灾减灾能力)的风险评估指标体系,采用系统综合评价方法[26]进行旱灾风险评估:

式中:R(Risk)是旱灾风险度值([0,1]上的归一化值);H(Hazard)是致灾因子危险性;V(Vulnerability)是承灾体灾损敏感性;E(Exposure)是承灾体暴露;A(Resistance)是抗旱能力。该评估模式的优点是:①通过旱灾风险指标筛选、指标体系构建、指标体系的要素权重确定,计算旱灾风险指数,可反映造成不同旱灾风险的各因素的影响程度大小,该风险评估立足于旱灾风险大小和旱灾风险结构要素之间的层次性和关联性,利于成因分析,在反映由于要素变化导致风险时空格局演变方面具有重要的指示意义[2],例如灾害风险指数国际研究计划(DRI)[22]。这是一种归纳推理模式。②数据资料要求低、方法简便,能反映区域风险的整体宏观状况,故目前被广泛应用。③适用于灾害风险初步评估和快速评估、大中空间尺度的风险评估,以及数值数据资料难以获取的风险评估[17,31]。在利用地理信息系统对H,V,E和A进行空间叠加以获得旱灾风险的空间分布特征时,应在干旱发生的同一重现期下进行叠加。该模式存在的主要不足是:①不能直接反映风险的内涵,不能反映旱灾系统的不确定性,其计算结果本身一般不具有明确的物理意义。②旱灾风险指数值为依赖于评估者经验的相对结果,是一类半定量的研究结果,不易从时间和空间尺度上进行旱灾风险高低的绝对比较,也无法模拟旱灾风险复杂系统的不确定性与动态过程。③在建模方法和模型因子选择以及模型因子权重的确定等方面,均不可避免地带有主观任意性[2,17,22]。

(2)基于历史旱灾损失频率分析的旱灾损失风险曲线评估模式,即从旱灾损失结果出发,根据研究区域的历史旱灾损失序列,采用旱灾损失序列的频率分析方法,估计旱灾损失的可能性分布,以不同损失的概率水平反映旱灾风险。该方法的优点是:①历史旱灾损失是承灾体遭遇一定强度干旱时的损失程度,反映了旱灾风险系统(致灾因子危险性、承灾体的灾损敏感性、承灾体的暴露和抗旱能力)实际演化的结果,可认为这些历史旱灾损失的统计特征在未来可重现[2]。这是一种相似推理模式,其评估原理简洁。②历史旱灾损失序列资料丰富、演变过程复杂,能反映旱灾风险的不确定性特征,计算简便,易于从时间和空间尺度上进行比较。③历史旱灾损失指标用旱灾损失率,则可以消除物价和GDP增长的因素。该模式的主要缺点是:①整个旱灾损失系列是同一个随机变量产生的样本这一假设因受变化环境和承灾体变化的影响而往往不尽合理、往往需要进行非一致性处理,长系列旱灾损失数据难以获得,无法反映造成旱灾损失的不同因素的影响程度[36]。②评估结果是资料统计单元的区域整体风险,不能反映风险在区域内的空间差异性,也不能反映旱灾损失风险的物理成因过程。

(3)基于旱灾损失风险成因过程的旱灾损失风险曲线评估模式,即根据灾害风险系统各要素相互作用机制和灾害系统动力学机制,采用灾损过程的统计、试验和模拟方法建立干旱强度与旱灾损失之间定量关系的承灾体易损性曲线,通过致灾因子发生概率情景和承灾体社会经济变化情景的设置等灾害情景过程模拟途径[31,37-40],建立在一定孕灾环境条件下承灾体损失风险与致灾因子危险性和承灾体脆弱性之间的关系,包括建立干旱频率与一定抗旱能力下可能损失的定量关系,识别和绘制在不同抗旱能力情景下不同干旱频率与可能损失之间的关系曲线,构建基于干旱不确定性与相应可能损失的旱灾风险动态评估模型等内容。这是一种演绎推理模式。用该评估模式可以从不同致灾因子重现期、不同承灾体发展阶段、不同时空尺度的角度,来模拟从干旱发生、旱情发展、到灾情(旱灾损失)演进的全景变化过程,属于情景模拟的灾害风险动态评估范畴,适用于模拟变化环境下灾害风险的不确定性和动态变化过程,是当前旱灾风险评估研究的主要发展方向和前沿课题,而上述的(1)、(2)两种评估模式则往往很难反映旱灾风险系统的形成、演化机理,很难模拟旱灾风险系统的各种不确定性,很难适应旱灾风险系统的动态变化。

利用风险的基本表达式,根据对旱灾事件的灾害动力学过程认识,以物理模型、实验手段、数学方法模拟灾害发生环境及过程,从而找出致灾因子强度、承灾体脆弱性诸指标之间函数关系,建立干旱发生的可能性与一定抗旱能力下可能的不利影响(损失)之间的关系曲线,来定量评估旱灾剩余风险。根据风险的基本表达形式可得到:

式中:R″为旱灾风险;P″为干旱发生的可能性;C″为可能的不利影响(损失)。由式(6)可进一步得到:

式中:R′为旱灾剩余风险;P′为干旱发生的可能性,可用干旱频率反映;C′为一定抗旱能力下可能的不利影响,可用一定抗旱能力下可能引起的损失来反映。

当研究地区旱灾损失与干旱发生同频率时,旱灾损失的可能性分布函数的推求过程可按照如下步骤进行:由干旱危险性函数(干旱频率)可得到特定频率的干旱过程;根据承灾体脆弱性函数可得到该干旱过程所导致的可能损失,该损失对应于该特定频率;同理,假设不同的干旱频率,就可得到对应的不同的旱灾损失,从而可得该地区旱灾损失的可能性分布函数。而当研究地区旱灾损失与干旱发生不具有同频率时,旱灾损失的可能性分布函数的推求过程十分复杂,在实际推求时可采用蒙特卡洛(Monte-Carlo)方法与脆弱性函数模型相结合的情景分析模拟方法,也就是用一个均匀随机数发生器产生与各干旱强度指标发生概率相同的随机数,将其输入承灾体脆弱性函数模型进行模拟试验,经过反复多次试验,可得各旱灾损失模拟系列,根据这些模拟系列可求得各旱灾损失的频率分布,试验次数越多,其频率分布越接近于所求的可能性分布。上述推求旱灾损失的可能性分布函数的两种方法显然是基于旱灾损失成因过程进行的。

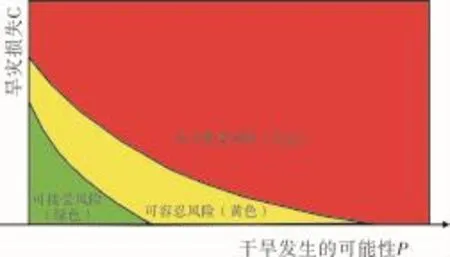

旱灾风险评估预期综合成果如图1所示[22,40]。

图1 旱灾风险评估预期综合成果示意图

图1反映了不同抗旱能力水平下,不同干旱发生频率(重现期)与可能损失间的定量关系。在一定抗旱能力下,随着干旱频率的下降(干旱重现期的上升),相应的可能损失应呈现上升的趋势;而在一定干旱频率下,随着抗旱能力的增强,相应的可能损失应呈现下降的趋势。通过识别和绘制干旱频率与一定抗旱能力下可能损失的关系曲线,可以从时间和空间尺度上进行旱灾风险的动态评估,可进行不同地区、不同时期的旱灾风险高低的绝对比较。

4 旱灾风险评估方法体系与应用模式

4.1 旱灾风险评估方法体系

根据上述旱灾风险系统的形成机制分析,由致灾因子危险性分析、承灾体脆弱性分析和旱灾损失风险分析、旱灾风险评价、旱灾风险决策5类方法构成旱灾风险评估方法体系。

(1)致灾因子危险性分析就是采用概率统计方法研究地区的干旱发生频率分析,主要包括根据干旱成因机制识别影响该地区干旱危险性的主要干旱指标,判别干旱过程,提取干旱强度指标(干旱历时、干旱烈度、受旱面积),运用频率分析方法判别干旱发生频率和重现期。由于干旱现象的复杂性和对社会影响的广泛性,干旱指标的识别、选取应明确气象、水文、农业等方面的应用目的,应能准确地描述干旱的作用范围和起止时间,应能反映降水、蒸散发、径流、渗透、土壤蓄水、地下水等水源因素对研究区域水分状况影响的物理机制[1]。致灾因子危险性分析着重分析干旱强度和干旱发生频率,干旱强度越大、发生的频度越高,则致灾因子危险性越高。致灾因子危险性分析的关键技术有基于游程分析的干旱过程的识别、基于Copula函数的干旱发生频率和重现期确定技术,以及模糊信息扩散方法等其他不确定性分析技术。

(2)承灾体脆弱性分析就是采用试验、解析、统计等方法建立各干旱强度与各旱灾损失之间的定量关系,包括研究地区承灾体的识别,承灾体的灾损敏感性、暴露和抗旱能力分析。承灾体灾损敏感性是指给定干旱危险区域人员、财产与生态环境由于致灾因子影响造成损失的程度,它综合反映了自然灾害的损失程度,其大小与物质成分、结构及防灾度有关。承灾体暴露是指可能受干旱威胁的所有承灾体的规模、价值及其分布,主要通过确定干旱影响范围(风险区)、确定风险区内暴露承灾体要素、评价风险区内暴露承灾体要素得到。抗旱能力是指研究地区在长期和短期内应对旱灾所采取的方针、政策、技术、方法、行动等的总称,包括监测预防能力、应急管理能力、减灾投入、资源准备等。承灾体脆弱性分析的关键技术有承灾体灾损敏感性分析、承灾体暴露分析和承灾体抗旱能力评估技术,以及基于灾损曲线(易损性曲线)[23-24,31-32]的承灾个体脆弱性评估、基于历史灾情数据判断的区域脆弱性评估、基于指标体系的区域脆弱性评估技术[40-42]。

(3)旱灾损失风险分析就是分析研究地区因旱损失的可能性分布,它是通过上述致灾因子危险性分析和承灾体脆弱性分析的合成运算[23,30-33],建立研究地区在某时间范围内干旱发生频率与旱灾损失之间的定量关系作为旱灾风险分析模型,根据该模型得到表示旱灾损失风险的旱灾损失风险曲线,并用专家经验等方法予以检验、修正。旱灾损失风险分析的关键技术有致灾因子危险性与承灾体脆弱性的合成技术、旱灾损失频率曲线分析技术、基于计算机和空间分析技术(如地理信息系统)的旱灾损失风险可视化技术。

(4)旱灾风险评价就是对旱灾风险给出等级评价,确定研究地区的风险等级,或根据旱灾损失风险分析的结果直接判别该地区某时期的旱灾风险是否属于可接受风险、可容忍风险还是不可接受风险[22,41],由此决定是否应该采取相应的减轻风险处理措施。实践表明,在区域经济社会发展过程中无法根除旱灾风险,因此,我们需要建立与一定旱灾风险水平相伴随的区域经济社会发展体系,需要确定与区域经济社会水平相适应的“可接受、可容忍和不可接受旱灾风险水平阈值”。旱灾风险评价的关键技术有旱灾风险等级评价技术,可接受风险、可容忍风险、不可接受风险标准的确定技术,区域适宜抗旱能力评价技术。

(5)旱灾风险决策分析就是在上述致灾因子危险性分析、承灾体脆弱性分析、旱灾损失风险分析和旱灾风险评价的基础上,为使旱灾风险调控在可容忍风险以内,从可以采取的各种减轻旱灾风险行动方案集中选择最优方案的过程。降低承灾体灾损敏感性和承灾体暴露、提高抗旱能力是构建减轻旱灾风险行动方案的主要途径,而改变致灾因子危险性至今仍是困难的。旱灾风险决策分析是整个旱灾风险管理的核心工作。

4.2 旱灾风险评估应用模式

基于灾害损失成因过程的灾害损失风险曲线评估模式,应成为当前自然灾害风险评估的主要发展方向[24,42]。下面以农业旱灾风险评估为例,阐述该类风险评估理论模式的应用模式。

采用该类风险评估理论模式,可建立干旱频率与一定抗旱能力下特定农作物因旱可能损失的定量关系:

式中:P为干旱发生的概率,用干旱频率反映;C为不利影响,用一定抗旱能力下特定农作物因旱可能损失来反映;对于灌溉农业,抗旱能力可通过不同灌溉水平来反映;R为旱灾(剩余)风险,即一定抗旱能力下的风险,它是由P和C确定的一条或一族风险曲线(该曲线简称为R曲线),每条R曲线代表研究地区相应的抗旱能力(灌溉)水平。R曲线反映了“在一定抗旱能力水平下,一定强度的干旱会产生一定大小的旱灾损失”这一相对确定规律,即在一定抗旱能力下,随着干旱频率的下降(或干旱重现期的上升),相应的可能因旱损失理论上应呈现上升的趋势。例如,根据水稻、小麦、玉米等的试点研究,R曲线可用干旱频率与因旱粮食损失率之间的半对数函数关系表示[40]:

式中:P为干旱事件的发生频率,0≤P≤1;C为对应干旱事件的因旱粮食损失率,0≤C≤1;a,b为模型参数,a>0,b≥0。

通过旱灾风险评估得到R曲线,根据该曲线可清楚地掌握研究地区旱灾风险及其时空分布,并通过图谱形式直观反映风险,这些图统称为旱灾风险图。旱灾风险图是旱灾风险评估结果以图表现的直观表示,反映旱灾的自然属性和社会属性,体现旱灾的风险特征,是防灾减灾的一项基础性工作,也是旱灾防灾减灾管理决策的重要依据、防灾减灾管理的一项重要的非工程措施[1]:①根据旱灾风险图可确定防旱标准和防灾措施规划,可辅助制定区域社会经济可持续发展规划;②可为制定区域防灾减灾规划、抗旱预案、干旱预警、抢险救灾和灾区恢复重建提供辅助决策依据,为各部门进行防灾减灾调度、旱灾救助提供直观便捷的实用技术;③保险机构可根据旱灾风险图确定旱灾保险的费率、合理分摊旱灾风险特别是特大旱灾风险;④利用旱灾风险图可快速评估旱灾损失,避免灾害的虚报和夸大。

由于旱灾风险信息的复杂性和多样性,以及人们运用旱灾风险图进行决策过程中对风险信息需求的差异性,单幅旱灾风险图不能满足实际的信息需求[1]。而实际上旱灾风险图是服务于不同需求目标的一组风险特征图的集合,或称之为旱灾风险图谱,它完整地反映了区域旱灾的综合风险特征。目前,旱灾风险图主要包括以下几类。

(1)R图,系指干旱频率与旱灾损失关系曲线图,即干旱事件的发生频率与对应的因旱损失率之间的定量关系曲线图。R图在实际干旱管理中的应用主要体现在:①可预估“某区域在某一抗旱能力条件下,不同频率干旱发生可能造成的承灾体损失”。换言之,当某区域发生严重干旱时,可利用“基于Copula的干旱频率分析方法”快速确定该干旱的发生频率,并通过查R图的方法,迅速、及时地预估可能的因旱粮食损失,从而有助于干旱管理部门做出科学、及时的决策响应,制定适宜有效的应对措施,避免响应滞后或过度响应等。②可评估“某区域在不同抗旱能力条件情景下,同一频率干旱发生可能造成的承灾体损失”。根据R图,通过对比不同抗旱能力条件下的因旱粮食损失,可以在很大程度上反映抗旱措施,特别是水利工程的抗旱效益,同时还可为包括水源工程、灌溉工程、抗旱应急备用水源工程等在内的抗旱水利工程建设的必要性分析、工程规模确定等提供一定的依据。③利用R图可确定研究区域抗旱能力合理区间。自1949年以来,中国初步建成了以蓄、引、提、调为主的抗旱水利工程体系,同时开展了一系列非工程体系建设,抗旱能力得到了显著提高,为保障中国的粮食安全、饮水安全做出了贡献。而这些抗旱措施具体产生了多大的效益却一直不清楚,一方面导致一些地区抗旱工作原动力不足,限制了抗旱能力的进一步提高,另一方面也可能导致一些地区防旱标准过高,抗旱投入产出比严重失衡,甚至造成过度抗旱的问题。利用R图,可在抗旱不足与过度抗旱之间找到平衡,从中确定抗旱能力合理区间。④可为抗旱指挥系统调度、决策科学化、规范化服务。

(2)P图,系指干旱频率空间分布图,即表征研究地区在给定旱灾损失率下干旱频率的空间分布图。P图在实际干旱管理中的应用主要体现在:①研究地区历史上发生的最大重现期的空间分布图。最大重现期往往反映的是历史上或某段历史时期内某区域发生极端干旱的情况。极端干旱作为特定地区的罕见事件,不同于一般意义上的干旱,其程度往往大大超过了常规的应对水平。因此,掌握一个地区的干旱最大重现期,据此初步判断当地历史最严重的干旱情况,一方面可为制定科学、合理的当地防旱标准提供一定的依据,同时还可为当地制定极端干旱备灾战略提供借鉴作用。②给定抗旱能力(不同灌溉水平,例如无灌溉、50%、75%和100%满足缺水的灌溉)条件下,给定损失率(如5%、10%、20%、50%、70%)对应的干旱频率(或重现期)的空间分布图。对于一个较大的区域而言,掌握该区域干旱重现期的空间分布,对严重干旱期间和子区域的资源、物资分配等具有重要的参考意义。

(3)C图,系指旱灾损失空间分布图,即表征研究地区在给定抗旱能力(不同灌溉水平,包括无灌溉、50%、75%和100%)条件下,给定重现期(如5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇)对应的旱灾损失率的空间分布图。C图在实际干旱管理中的应用主要体现在:①利用C图可确定研究区域内高、低损失风险区,为制定和采用不同的抗旱决策提供依据。②利用C图可确定研究地区在历史上发生的最大损失率的空间分布图。最大损失率往往反映的是历史上或某段历史时期内某区域发生极端旱灾损失的情况,可以据此初步判断当地历史最严重的灾情,一方面可为当地制定科学、合理的防旱标准提供一定的依据,同时还可为当地制定极端干旱备灾战略提供借鉴作用。③利用C图可广泛应用于灾前旱灾损失预评估、灾中旱灾损失快速评估和灾后旱灾损失统计核实。

(4)X图,系指与研究地区旱灾风险有关的,除R、P或C图以外的其他旱灾风险变量的空间分布图,例如最长干旱历时分布图、致灾因子危险性分布图、承灾体脆弱性分布图、承灾体暴露分布图等各种专题图,这些图可为实际干旱管理提供重要的信息支持。

(5)旱灾风险区划图,系指以行政、格网或流域等为区划空间单元,按照旱灾在时间上的演替和空间上的分布规律,将旱灾风险评估结果进行等级划分、编制区域旱灾风险图,对研究区域的空间范围进行区域划分,以反映旱灾风险等级在研究区域中的空间分布格局[43-45]。它是旱灾风险评估结果区域分异的一种可视化表达形式[31],是反映区域旱灾风险空间差异性和一致性的图件和相关说明,可为干旱管理中防旱抗旱措施的制定提供重要的科学依据。

5 结论

(1)由旱灾致灾因子的危险性、灾损敏感性、承灾体的暴露和抗旱能力组成的旱灾风险系统,是由多种自然属性因素与社会属性因素相互作用的复杂系统,该系统的输入、转换和输出分别是致灾因子危险性、承灾体脆弱性和旱灾损失风险。

(2)在旱灾风险系统的基础上,提出并阐述了旱灾风险评估方法论、理论模式,建立了由致灾因子危险性分析、承灾体脆弱性分析、旱灾损失风险分析、旱灾风险评价、旱灾风险决策分析组成的旱灾风险评估方法体系,以及由R图、P图、C图、X图、旱灾风险区划图等组成的旱灾风险评估应用模式体系。

(3)由上述旱灾风险系统、旱灾风险评估方法论和理论模式、旱灾风险评估方法体系和应用模式体系,组成旱灾风险评估的初步理论框架。

(4)今后研究的重点是进一步研究、发展旱灾风险评估方法、应用模式[46-47],进一步完善和发展旱灾风险评估方法论和理论模式,进一步丰富、发展自然灾害风险评估体系[48]。

[1] 葛全胜,邹铭,郑景云,等.中国自然灾害风险综合评估初步研究[M].北京:科学出版社,2008.

[2] 倪长健.论自然灾害风险评估的途径[J].灾害学,2013,28(2):1-5.

[3] 何斌,武建军,吕爱锋.农业干旱风险研究进展[J].地理科学进展,2010,29(5):557-564.

[4] 江丽,安萍莉.我国自然灾害时空分布及其粮食风险评估[J].灾害学,2011,26(1):48-53,59.

[5] 王连喜,肖玮钰,李琪,等.中国北方地区主要农作物气象灾害风险评估方法综述[J].灾害学,2013,28(2):114-119,130.

[6] 薛昌颖,霍治国,李世奎,等.北方冬小麦产量灾损风险类型的地理分布[J].应用生态学报,2005,16(4):620-625.

[7] 陈晓楠.农业干旱风险分析及对策[D].郑州:华北水利水电学院研究生院,2005.

[8] 倪长健,王杰.再论自然灾害风险的定义[J].灾害学,2012,27(3):1-5.

[9] 李世奎,霍治国,王素艳,等.农业气象灾害风险评估体系及模型研究[J].自然灾害学报,2004,13(1):77-87.

[10]IPCC.Climate change2007:Impacts,adaptation and vulnerability:Contribution working group II to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change[R].London:Cambridge University Press,2007.

[11]Yuan Xiaochen,Zhou Yuliang,Jin Juliang,et al.Risk analysis for drought hazard in China:a case study in Huaibei Plain[J]. Natural Hazards,67:879-900.

[12]许玲燕,王慧敏,马显莹,等.云南旱灾风险管理框架及对策研究[J].地域研究与开发,2013,32(2):103-108.

[13]中华人民共和国水利部.SL 424-2008旱情等级标准[S].北京:中国水利水电出版社,2008.

[14]American Meteorological Society.Statement on meteorological drought[J].Bull Am Meteorol Soc,2004,85:771-773.

[15]魏一鸣,金菊良,杨存建,等.洪水灾害风险管理理论[M].北京:科学出版社,2002.

[16]史培军.再论灾害研究的理论与实践[J].自然灾害学报,1996,5(4):6-17.

[17]张继权,李宁.主要气象灾害风险评价与管理的数量化方法及其应用[M].北京:北京师范大学出版社,2007.

[18]Kaplan S,Garrick B J.On the quantitative definition of risk[J]. Risk Analysis,1981,1(1):1-9.

[19]黄诗峰.洪水灾害风险分析的理论与方法研究[D].北京:中国科学院地理研究所,1999.

[20]刘新立.区域水灾风险评估的理论与实践[M].北京:北京大学出版社,2005.

[21]金菊良,魏一鸣,付强,等.洪水灾害风险管理的理论框架探讨[J].水利水电技术,2002,22(9):40-42.

[22]张继权,刘兴明,严登华.综合灾害风险管理导论[M].北京:北京大学出版社,2012.

[23]黄崇福.自然灾害风险分析的基本原理[J].自然灾害学报,1999,8(2):21-30.

[24]周瑶,王静爱.自然灾害脆弱性曲线研究进展[J].地球科学进展,2012,27(4):435-442.

[25]商彦蕊.灾害脆弱性概念模型综述[J].灾害学,2013,28(1):112-116.

[26]金菊良,魏一鸣.复杂系统广义智能评价方法与应用[M].北京:科学出版社,2008.

[27]中国科学技术协会中国优选法统筹法与经济数学研究会.管理科学与工程学科发展报告(2007-2008)[M].北京:中国科学技术出版社,2008.

[28]梁忠民,郦建强,常文娟,等.抗旱能力研究理论框架[J].南水北调与水利科技,2013,11(1):13-18.

[29]金菊良,费振宇,郦建强,等.基于不同来水频率水量供需平衡分析的区域抗旱能力评价方法[J].水利学报,2013,44(6):687-693.

[30]黄崇福.综合风险评估的一个基本模式[J].应用基础与工程科学学报,2008,16(3):371-381.

[31]尹占娥,许世远.城市自然灾害风险评估研究[M].北京:科学出版社,2012.

[32]UN/ISDR(United Nations International Strategy for Disaster Reduction).Living with risk:a global review of disaster reduction initiatives[M].Geneva:UN/ISDR,2007.

[33]黄崇福.风险分析基本方法探讨[J].自然灾害学报,2011,20(5):1-10.

[34]刘希林.区域泥石流风险评价研究[J].自然灾害学报,2000,9(1):54-61.

[35]章国材.气象灾害风险评估与区划[M].北京:气象出版社,2010.

[36]张竟竟,郭志富,李治国.河南水旱灾害危险性时空特征研究[J].自然资源学报,2013,28(6):957-968.

[37]Merz B,Thieken A H.Flood risk curve and uncertainty bounds. Natural Hazards[J],2009,51:437-458.

[38]Quan R,Liu M,Lu M,etal.Waterlogging risk assessmentbased on land use/cover change:a case study in Pudong New Area,Shanghai[J].Environmental Earth Science,2010,61(6):1113-1121.

[39]赵思健,黄崇福,郭树军.情景驱动的区域自然灾害风险分析[J].自然灾害学报,2012,21(1):9-17.

[40]孙可可,陈进,许继军,等.基于EPIC模型的云南元谋水稻春季旱灾风险评估方法[J].水利学报,2013,44(11):1326-1332.

[41]毕军.区域环境风险分析与管理[D].北京:北京师范大学,1994.

[42]石勇.灾害情景下城市脆弱性评估研究[D].上海:华东师范大学,2010.

[43]刘航,蒋尚明,金菊良,等.基于GIS的区域干旱灾害风险区划研究[J].灾害学,2013,28(3):198-203.

[44]耿秀华.宁夏农业干旱风险评价及区划[D].南京:南京信息工程大学,2012.

[45]赵静,张继权,严登华,等.基于格网GIS的豫北地区干旱灾害风险区划[J].灾害学,2012,27(1):55-58.

[46]费振宇,周玉良,金菊良,等.区域抗旱能力评价指标体系和评价模型的构建[J].灾害学,2013,28(4):197-204.

[47]陈磊,徐伟,周忻,等.自然灾害社会脆弱性评估研究-以上海市为例[J].灾害学,2012,27(1):98-100,110.

[48]魏一鸣,金菊良,周成虎,等.洪水灾害评估体系研究[J].灾害学,1997,12(3):1-5.

Theoretical Framework of Drought Risk Assessment

Jin Juliang1,2,3,Li Jianqiang4,Zhou Yuliang1,2,Fei Zhenyu1,2,Jiang Shangming5,Yuan Xiaochen3and He Jun6

(1.School of Civil Engineering,Hefei University of Technology,Hefei230009,China;2.Institute ofWater Resources and Environmental Systems Engineering,Hefei University of Technology,Hefei230009,China;3.Center for Energy&Environmental Policy Research,Beijing Institute of Technology,Beijing 100081,China;4.Water Resourcesand Hydropower Planning and Design General Institute,MWR,Beijing 100011,China;5.Water Resources Research Institute of Anhui Province and Huaihe River Commission,MWR,Bengbu 233000,China;6.State Key Laboratory ofWater Environment Simulation,School of Environment,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)

Drought risk assessment is one of the most important basic researches on the quantitative understanding of themechanism of drought risk and scientific control of drought risk,which is of great significance in the theory and practice of drought riskmanagement.According to the formationmechanism of drought risk,the drought risk system consisted of disaster hazard,damage sensitivity,drought exposure and drought resistance capacity is proposed and systematically expounded based on the analysis of the basic concepts of drought risk assessment.On the basis of the drought risk system,methodology and theoreticalmodel of drought risk assessment are put forward. And then,themethod system of drought risk assessment consisted of drought hazard analysis,drought vulnerability analysis,drought loss risk analysis,drought risk assessment,drought risk decision analysis is established.Meanwhile,the applicationmode system of drought risk assessment is established,which is consisted of all kinds of thematic maps related to drought risk such as drought frequency-drought loss diagram,spatial distribution maps of drought frequency,drought loss and droughthazard,aswell as the hazard zoningmap of drought risk.The preliminary theoretical framework of drought risk assessment,which is consisted of drought risk system,methodology and theoreticalmodel of drought risk assessment,method system of drought risk assessment and its application mode system,has reference and application value in other natural disaster risk assessments.

drought risk assessment;theoretical framework;drought risk system;methodology;theoretical model;application mode

S423;X43

A

1000-811X(2014)03-0001-10

10.3969/j.issn.1000-811X.2014.03.001

金菊良,郦建强,周玉良,等.旱灾风险评估的初步理论框架[J].灾害学,2014,29(3):1-10.[Jin Juliang,Li Jianqiang,Zhou Yuliang,et al.Research on the Theoretical Framework of Drought Risk Assessment[J].Journal of Catastrophology,2014,29(3):1-10.]*

2014-01-15 修回日期:2014-04-03

水利部重大基建前期项目“全国干旱区划及旱灾风险评估研究”;国家自然科学基金项目(71273081,41171075,51109052);水利部公益性行业科研专项经费项目(201001043);中国气象局成都高原气象开放实验室基金课题(LPM2011002)

金菊良(1966-),男,江苏吴江人,博士,教授,从事水资源系统工程研究.E-mail:JINJL66@126.com

周玉良(1982-),男,安徽舒城人,博士,副教授,从事水资源系统工程研究.E-mail:ZYL54600@163.com