云南九大高原湖泊藻类研究进展

董 云 仙

(1.云南省环境科学研究院,云南 昆明 650034;

2.云南省高原湖泊流域污染过程与管理重点实验室,云南 昆明 650034)

云南九大高原湖泊藻类研究进展

董 云 仙1,2

(1.云南省环境科学研究院,云南 昆明 650034;

2.云南省高原湖泊流域污染过程与管理重点实验室,云南 昆明 650034)

回顾了云南九大高原湖泊藻类研究成果,从环境保护角度提出了藻类研究的问题与建议。

藻类;研究进展;问题;建议;九大高原湖泊;云南

藻类是地球上最早出现的绿色自养生物,在35亿年前的前寒武纪就已经出现,在以后长达 10亿年的时间里,它们几乎统治了整个地球表面。虽然历经了 35亿多年的沧桑巨变,但到目前为止,藻类仍然是地球上分布最广,生存最成功的生物类群之一。藻类形态多种多样,大小悬殊,一般肉眼不能看到,但微囊藻大量繁殖时,其群体可达1500μm,悬浮于水柱中肉眼可见。藻类没有真正的根、茎、叶的分化,具有叶绿素,能够进行光合作用,把水中的无机物合成蛋白质、脂类、糖类及其他化合物,是水生生态系统食物链的基础。藻类种类繁多,数量庞大,生长繁殖速度快,在湖泊生态系统中,不仅决定着湖泊生态系统结构的基本概貌,也决定着湖泊生态系统中物质循环和能量流动的速率,还对湖泊理化环境和水质状况有重要的影响,因此,深入研究藻类种群结构及其变化规律,对于了解湖泊生态系统的结构和功能,保护和改善水环境质量具有重要的理论意义和实际指导作用。

1 云南九大高原湖泊概况

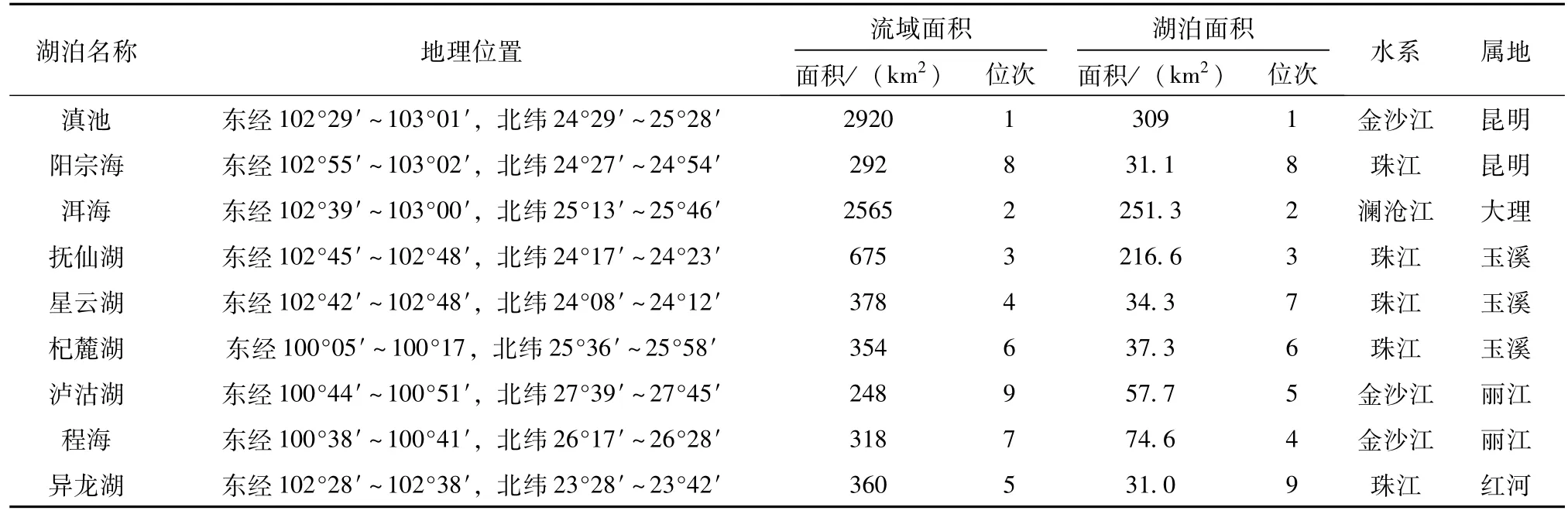

我国地貌以山地和高原为主体,形成巨大的地形阶梯,这种地貌特征及其诱导的东亚季风和南亚季风气候,决定了我国湖泊在空间分布上,显示出具有区域特色的成层格局。按照地貌和气候特征差异,我国的湖泊分为五大湖群,即青藏高原湖群、蒙新高原湖群、云贵高原湖群、东北平原湖群和长江中下游平原湖群。云贵高原湖群多集中分布于云南省,云南省湖泊总面积1200km2,湖泊流域面积9000km2,总蓄水量320亿 m3,水面面积在 1km2以上的天然湖泊 20余个,其中,水面面积大于30km2的有:滇池、洱海、抚仙湖、程海、泸沽湖、杞麓湖、星云湖、阳宗海、异龙湖(即所谓“九大高原湖泊”)。

云南自中新世晚期以来,新构造运动强烈,形成了夷平面、高山深谷和盆地交错的地貌结构,湖泊也多在此时期形成,其空间分布深受构造和水系的控制。从水系来看,滇池、程海和泸沽湖属长江水系;抚仙湖、杞麓湖、异龙湖、星云湖和阳宗海属珠江水系;洱海属澜沧江水系 (表1)。行政区划上,滇池、阳宗海属于昆明市,洱海位于大理州,抚仙湖、星云湖和杞麓湖位于玉溪市,程海和泸沽湖处于丽江市,异龙湖位于红河州。以流域面积和湖泊水面面积来看,九湖中最大的是滇池,其次是洱海,抚仙湖第三。按湖泊深度进行分类,抚仙湖、泸沽湖、程海、阳宗海平均水深≥20m,属于深水湖泊;洱海属于中等深度湖泊;星云湖、滇池、杞麓湖、异龙湖水深都≤6m,属于浅水湖泊。其中抚仙湖是云南第一深水湖,全国第二深水湖;泸沽湖是云南第二深水湖,全国第三深水湖。以蓄水量来看,抚仙湖蓄水量最大,是云南九湖总蓄水量的67.9%,蓄水量处于第二的是洱海,泸沽湖第三,程海第四。云南九大高原湖泊形态特征见表2。

尽管与其他湖区相比,云贵高原湖群湖泊数量不多,但因为各个湖泊地理位置、气候条件、水量收支状况、区域地质地貌、地球化学背景、湖泊形态特征、封闭状况、生物演化特征、湖周污染状况等因素差异,云贵高原湖群不仅显示出明显的个性特点,也具有明显的区域性特征。云贵高原湖群的区域性特征是:①风光秀美,景色宜人,是人类最早生息繁衍的地方,孕育出丰富多彩的民族文化,是云南省宝贵的自然资源。②湖泊的空间分布格局深受构造与水系的控制,位于大的断裂带和大河水系的分水岭地带,地势高于周围地区,水资源缺乏。③湖泊换水周期较长,输入湖泊的物质容易在湖泊中积聚,污染负荷持续增加。④湖泊地处流域最低处,承担着流域一切社会经济活动的压力。⑤地处我国生物多样性丰富地区,物种多样性和特有化程度较高。⑥湖泊流域处于半封闭状态,生态系统十分脆弱。

表1 云南省九大高原湖泊流域基本情况

表2 云南九大高原湖泊形态特征

2 云南九大高原湖泊藻类研究进展

2.1 滇池

2.1.1 滇池藻类研究历程

早在20世纪 30年代就有李良庆[1~2]作过 报道,其后,黎尚豪等[3]、钱澄宇[4~5]、邓新晏等[6]、陈嘉佑[7]、魏印心[8~10]、李荛英[11]、施之新[12]、刘国祥[13]等人在云南高原湖泊、西南地区藻类研究和滇池地区藻类研究中都有报道。滇池水体迅速恶化以来,基于国家富营养化调查、“863”计划、 “973”计划的开展,林毅雄[14]、刘丽萍[15]、王若 南[16]、李 原[17]、张梅[18~19]、虞 功亮[20~21]、贺 小 芮[22]、万 能 等[23]、裴 国凤 等[24]、苏彦 平[25]、周 春 丽[26]、张 民 等[27]、文 航 等[28]、孙丽敏等[29]、代龚圆等[30]、黄俊[31]、吴卫菊[32]、杨凯等[33]、金玉[34]都以滇池为研究对象,开展不同角度的藻类研究。

20世纪50~60年代,记载滇池浮游植物 186种,优势种是:单角盘星藻 (Pediastrum simplex)、飞燕角甲藻 (Ceradium hirundinella)、湖生卵囊藻(Oocystis lacustris)、微孔星空藻 (Coelastrum mierosporum)、湖沼圆筛藻 (Coscinodiscus lacustris)、美丽 隐球藻 (Aphanocapsa pulchra)、转板 藻(Mougeotia),数量在 0.6×104~8.4×104cells/L,此时滇池水体营养盐含量低,属于贫营养级[3~4]。

20世纪70~80年代,记载滇池浮游植物 205种,种类组成以绿藻门为主 (90种),占全湖总数的43.7%,其次是硅藻门 (48种)、蓝藻门 (45种),轮藻门几乎绝迹。优势种:颗粒直链藻(Melosira granulata)、铜 绿 微 囊藻 (Microcystis aeruginosa)、小颤藻 (Oscillatoria tenuis)、单角盘星藻、转板藻、线形菱形藻 (Nitzschia linearis)、端毛双菱藻 (Surirella capronii)。1983年秋季,外海藻类数量为916~1011×104ind./L,平均 956×104ind./L;草海平均数量为 7070×104ind./L[5~12]。

20世纪90年代,记载滇池浮游植物 110种,其中:55%为绿藻,18%为蓝藻,16%为硅藻。优势种:铜绿微囊藻、水华束丝藻、盘星藻、栅藻。数量为1.4×106~235.1×106cells/L,藻类形成的水华较为突出,微囊藻在7月份的种群优势度达89% ~97%[13~16]。

21世纪初,记载有 6门 107种及变种,其中蓝藻门有10个属,20个种及变种。藻类种类的季节变化较为明显,夏初和春天种类较秋冬季多,全年以5月种类最多(68个种及变种),其次为3月份(66个种及变种),1月份种类最少,仅出现了48个种及变种。滇池藻类平面分布有一定的差异,但不十分显著。滇池中终年常见并能形成优势的有:铜绿微囊藻 (Microcystis aerginosa)、惠氏微囊藻 (M.weissenbergii)、绿色微囊藻 (M.viridis)、水华束丝藻 (Aphanizomenon nenonflos—aquae)、卷曲鱼腥藻 (Anabaena circinalis)、小颤藻 (Oscillatoria tenis)。浮游 植 物数 量 518.5×104~119214.6×104cells/L,年平 均 为 21165.6 × 104cells/L,其中,蓝藻门数量占浮游植物细胞总量的66.44%~90.66%;仅微囊藻属的数量就占浮游植物总数的 35.69%~87.97%,滇池浮游植物群落是一个以蓝藻占绝对优势的群落[17~22]。

2006—2007年,共观察到滇池藻类 8门 89属185种及变种,种类组成方面,以绿藻门种类最多(85种),蓝藻门次之 (58种),硅藻门第三 (21种)。数量和生物量方面,蓝藻门的微囊藻属占据绝对优势,草海藻类年均数量 4029~16351× 104ind./L,外 海年 平 均 数量 8008~12059× 104ind./L,“十一五”期间与 “十五”期间相比,草海和外海藻类数量分别增加了 2.34倍和 2.36倍,藻类小型化趋势明显,小型藻类的种类及其数量越来越多,蓝藻水华全年都有发生[23~26]。

2012—2013年,共鉴定出滇池藻类8门66属157种及变种,种类组成方面,也是以绿藻门种类最多(85种),蓝藻门次之 (30种),硅藻门第三 (28种)。数量6715~47015×104ind./L,蓝藻水华全年都在发生,微囊藻成为极为突出的单优势属,沿岸带刚毛藻生物量0.1038~0.5851g/cm2[27~34]。

2.1.2 滇池蓝藻水华

滇池蓝藻水华的出现始于 20世纪 80年代。1990年,在草海中心形成了由假丝微囊藻 (Microcystis pseudo filamentosa)、具缘微囊藻 (M.marginata)、铜绿微囊藻为主的大面积水华,之后藻类大量繁殖,水华暴发频繁。1999年,水华暴发也达到最高峰,水华覆盖面积达到20km2,厚度也达到几十厘米,此时滇池水体的水环境严重恶化,基本丧失了水体使用功能。进入 21世纪以来,微囊藻属和束丝藻属成为水华暴发的主要藻类,主要水华藻类:铜绿微囊藻、惠氏微囊藻、水华束丝藻、卷曲鱼腥藻、小颤藻,水华规模扩大,持续时间延长,虽然采取了多种综合措施治理蓝藻水华,但收效甚 微[15~17,21,23,31]。

2.2 洱海

对于洱海 藻 类,曾有 李 良 庆[1~2]、饶 钦 止[35]、黎尚 豪 等[3]、陈嘉 佑[7]、魏 印 心[8~10]、李 荛 英[11]、施之新[12]、刘国祥[13]、裴国凤等[24]、张民等[27]、邓新晏 等[36]、董 云 仙[37-38]、潘 晓 洁 等[39]、王 芸[40]、吕兴 菊 等[41]、向 贤 芬 等[42]、兰 波 等[43]、胡 竹君等[44]、卫志宏等[45~46]进行过研究,随着国家攻关课题开展,研究范围和广度扩大。

2.2.1 洱海藻类演变历程

从人们对洱海藻类有所认知的半个世纪以来,洱海浮游植物种类组成、群落结构、数量、优势种类群均已经发生了较大变化。

种类组成方面,1980年,记录藻类 51属[36]。1988年,有藻类 89属 192种,隶属 8门 10纲 21 目42科,其中,绿藻门89种;硅藻门57种;蓝藻门26种;金藻门5种;裸藻门5种;甲藻门4种;隐藻门3种;黄藻门3种。洱海浮游植物种类组成以绿藻门、硅藻门、蓝藻门为主,三者种类数占洱海浮游植物种类总数的89.58%,藻类种类数增加,多样性趋向丰富[37]。1996年,有藻类 64属。2006年,记录到藻类58属。此后,随着研究的深入,一些水华优势种类不断得到认识[41],并开展了沿岸带藻类研究[42~43],通过2011年 4月—2012年3月每月 1次调查,共采集到洱海浮游植物7门80属115种,其中,绿藻门65种;蓝藻门24种;硅藻门16种;金藻门2种;裸藻门 3种;甲藻门3种;隐藻门2种;种类多样性有一定的下降[45],鼓藻、微星鼓藻等种类大幅下降,而耐污的微囊藻种类增加,在原记录的水华微囊藻和铜绿微囊藻基础上增加了惠氏微囊藻、绿色微囊藻、挪氏微囊藻、假丝微囊藻、鱼害微囊藻、坚实微囊藻、史密斯微囊藻7种;新鉴定到的浮游植物还包括乌龙藻、游丝藻、布氏常丝藻,其中,乌龙藻是目前洱海夏末秋初的浮游植物优势种,而游丝藻在黎尚豪 (1963)对洱海调查中报道过之后未被提及,2009年以来成为洱海浮游植物群落的重要组成部分[43],布氏常丝藻为我国的新纪录[46]。

1987—2012年,洱海藻类群落结构中蓝绿藻所占比重增加,而金藻、硅藻所占比重下降。优势类群也发生了较大变化,2011年4—5月,以钝脆杆藻、直链藻、尖尾蓝隐藻为优势;6月钝脆杆藻数量下降,以直链藻、尖尾蓝隐藻为优势;7月优势种为小环藻、转板藻、尖尾蓝隐藻;6—7月,乌龙藻、微囊藻等蓝藻门浮游植物细胞数量呈上升趋势;8月惠氏微囊藻、乌龙藻为优势;9月优势种是乌龙藻;10—12月以游丝藻为优势;2012年1—2月以水华束丝藻和游丝藻为优势;3月,随着水华束丝藻和游丝藻水华束丝藻和游丝藻数量的下降,鈍脆杆藻数量上升并成为优势,优势类群变迁而且 季 节变 化 明显[36~37,4,5]。

从数量来看:1957年洱海浮游植物数量64.90 ×104ind./L[3];1985年数量为 11.43~152.44× 104ind./L;1996年为1219×104ind./L;2003年为2553×104ind./L,达 到 历 史 之最[37~38];2011~2012年,浮游植物细胞数量为339.21~5899.17× 104cells/L,年平均 1987.17×104cells/L,洱海浮游植物数量增加[45],沿岸带周丛生物量 3.9×104±4.0×106cell/cm2[42~43]。

2.2.2 洱海水华现象

1957年黎尚豪曾报道洱海南部出现水华束丝藻 (Aphanizomenon flos-aquae)水华,对于当时环境条件下,该蓝藻水华的出现,有多种解释,至今无一致看法[3]。

进入20世纪 80年代直至 1995年,仍有水华束丝藻为主的水华出现在春秋二季,且范围扩大,主要分布在湖东南部及北部个别湖湾,在水的下风向,其细胞数量最高可达5093.8×104ind./L,最高生物量达7.26mg/L。

1996年9月底至 10月中旬,水华演变为螺旋鱼腥藻 (Anabeana spiroides)水华,其细胞数量高达4449×104ind./L,占藻类种群数量的 93.0%,最大 生物 量 15.37mg/L,占 藻 类 总 生 物量 的82.9%。球形鱼腥藻 (Anabeana sphaerica)、铜绿微囊藻 (Microcystis aeruginosa)、水华微囊藻 (M. flos-aquae)、水华束丝藻构成该季水华的亚优势种群。梭形裸藻 (Euglena acus)、美丽团藻 (Volvox aureus)、小颤藻 (Oscillatoria tennis)在此时期也大量繁殖,水华持续半月余。水华发生期间,水体透明度由3~5m下降到1~1.5m,下风向水华较厚区域,水体透明度仅为0.3~0.7m。水华暴发和腐烂期间,湖水 “鱼腥味”浓烈,臭不可嗅,造成湖区人民饮用水困难。

1997年虽没有大量水华聚集发生,但藻类优势种群发生了急剧演变,总体上体现为:水华束丝藻—钝脆杆藻 (Fragilaria capucina)、水华微囊藻—卷曲鱼腥藻 (Anabeana circinalis)、螺旋鱼腥藻—卷曲鱼腥藻、铜绿微囊藻、水华束丝藻的四季转换。在此过程中,蓝藻门逐渐形成了绝对优势地位。

1998年,洱海藻类群落演变成终年以卷曲鱼腥藻、铜绿微囊藻、水华束丝藻、球形鱼腥藻为主的蓝藻型浮游植物群落结构。以卷曲鱼腥藻为主的水华发生于9月25日—11月15日,持续50余天,该水华发生没有强烈的刺激味,仅形成对水质环境和水体景观的不良影响。水华期间,卷曲鱼腥藻细胞数量最高可达11422×104ind./L,蓝藻门构成藻类细胞总数量的79.9%~98.7%。

1999年,铜绿微囊藻演变为第一优势种,水华微囊藻、卷曲鱼腥藻、小颤藻、美丽团藻、水华束丝藻也大量滋生,洱海演变为典型的蓝藻型富营养化湖泊。

2003年7月—11月,洱海再次暴发全湖性水华,此次水华的优势种是铜绿微囊藻,最高数量高达6000×104ind./L,水体透明度下降至0.88m,蓝藻大量堆积处,水体透明度仅为 0.2~0.3m[38]。

2007—2008年,洱海水华蓝藻主要为铜绿微囊藻、绿色微囊藻、挪氏微囊藻、史密斯微囊藻、鱼害微囊藻、水华微囊藻、乌克兰鱼腥藻、螺旋鱼腥藻、卷曲鱼腥藻、水华鱼腥藻、水华束丝藻。年内浮游植物优势类群演替多样化和复杂化,洱海蓝藻水华多发生于春季和秋末,春季水华以水华束丝藻为主,秋末水华以铜绿微囊藻为主,有时也可能是二者的混合型[41]。

2011—2012年,洱海浮游植物在夏秋季保持在107ind./L的高值,个别月份局部湖湾甚至达到109ind./L,加剧了藻类水华的治理难度[45]。

2013年8月上旬,洱海蓝藻数量明显增加,密度增大,局部区域出现连片聚集现象,9月13日—15日和10月 10日—13日,蓝藻水华出现大面积聚集,其厚度前所未有。

2.3 抚仙湖

报道抚仙湖浮游植物研究的学者有黎尚豪[3]、魏印 心[8]、邓 新宴[47]、刘镇 盛[48]、李 荫玺[49]、潘继征[50]。

20世纪60年代以前,抚仙湖浮游植物以硅藻和绿藻为优势种,甲藻、蓝藻和金藻次之,浮游植物数量 1.9×104~28×104ind./L[3]。20世纪 80年代,报道抚仙湖浮游植物45种,群落结构以绿藻、硅藻和蓝藻为主,主要优势种为束丝藻 (Aphanizomenon)、丝藻 (Ulothrix)、纤维藻 (Ankistrodesmus)和广缘小环藻 (Cyclotella)等,年平均数量为 1.1×104~38.0×104ind./L[8]。

1993年5—10月,分类鉴定到抚仙湖藻类 66种,个体数量 3.2×104~13.0×104ind./L,浮游植物种类和数量缓慢上升,群落结构仍以绿藻、硅藻和蓝藻为主,3门的种类数占全湖总数的 76%,个体数占总量的90%[47]。

进入21世纪,随着研究的深入,浮游植物种类报道逐渐增多,与此同时,种群数量增加也十分明显。2001年,抚仙湖浮游植物有 7门 40属 78种,种类组成以绿藻门占优势 (43.5%),有18 属34种,蓝藻门次之 (24.4%),有 9属 19种,其它藻类根据出现种群数多少排序,依次为硅藻、甲藻、金藻、裸藻和黄藻。浮游植物主要优势种为转板藻 (Mougeotia bloodlei)、广缘小环藻 (Cyclotella bodanica)、色球藻 (Chroococcus spp.)、飞燕角甲藻 (Ceratium hirundinella)、花环金鞭藻 (dinobryon sertularia)等,在不同季节,优势种有一定的 变 化[48~49]。

2002年曾报道在抚仙湖南部湖湾发生了铜绿微囊藻水华,全湖藻类平均生物量较 2001年翻了一番,蓝藻在浮游植物群落中的比例呈现持续上升趋势。

2004年调查研究,分类鉴定出浮游植物种类78种,且群落结构发生了较大变化,藻类发展趋势是喜营养种类 (栅藻属、直链藻属、四角藻属等)逐渐增多,清水性种类 (丝藻属、微胞藻属)逐渐减少,藻类数量达到540×104ind./L,较20世纪 80年代增长了 10.5倍[49]。

2005年7—8月调查期间,共采集和分类出浮游植物80种,隶属于7门32科56属,种类数绿藻(46.0%)>蓝藻门(25.0%)>硅藻门(15.0%),三者 占种类 数 的 86.0%。群 落 结构 上 绿 藻(61.6%)>硅藻(16.1%)>蓝藻(9.1%),三者占总数量的86.8%。浮游植物数量50.25~228.50× 104ind./L,平均87.58×104ind./L,转板藻(Mougeotia sp.)占绝对优势,其相对密度为 35.9%,其次,尚有小环藻(Cyolotella sp.)、锥囊藻(Dinobryon sp.)、铜绿微囊藻和飞燕角甲藻 (Ceratium hirundinella)。在水平分布上,浮游植物平均密度北区>南区,沿岸区 >湖心区。在垂直分布上,浮游植物分层明显,主要分布在0~30m水层,不同水层绿藻均占绝对优势[50]。

2005年与1993年对比,抚仙湖浮游植物在种类组成上,轮藻门、金藻门比例下降而裸藻门、绿藻门比例增加;种群结构上,硅藻门、甲藻门比重下降而绿藻门、蓝藻门比重上升,无论是浮游植物种类组成结构和数量结构,变化都十分明显,标志抚仙湖营养状态已由贫营养型过渡到贫 -中营养型。

2.4 星云湖

虽然星云湖浮游植物的研究始于1957年,但是,有关星云湖藻类的研究散见于一些研究成果中,未见专门报道。1957年调查时,星云湖蓝、绿、硅藻数量较大,并出现了蓝藻水华,浮游植物总数量 64.9×104~841.3×104ind./L[3]。根据环境监测资料统计,1996—2003年,浮游植物6门58种,种类组成按所属类别占总数比例大小依次为:绿藻门 >蓝藻门 >硅藻门>甲藻门 >裸藻门 >隐藻门,优势种为铜绿微囊藻 (8月)、水华束丝藻 (3月)[24,27]。

2010年9月丰水期,浮游植物总量最高达到6.1×109ind./L,2011年3月枯水期,浮游植物总量最高达到 1.04×109ind./L,平均 0.83× 109ind./L,优 势 种 是 铜 绿 微囊藻和水华束丝藻[51]。

2.5 杞麓湖

据1982年调查,杞麓湖有浮游植物 7门66属,其中绿藻门27属、硅藻门 14属、蓝藻门12属、甲藻门4属、裸藻门4属、金藻门3属、黄藻门2属,微囊藻和直链硅藻是全湖性的优势种,常见种有孟氏藻、盘星藻和束丝藻,数量在219.3~369.9×104ind./L,平均 311.14×104ind./L。

1986—1987年报道,杞麓湖春季有水华发生,水华的优势种群是铜绿微囊藻、水华微囊藻、梅尼小环藻、单角盘星藻具孔变种、二角盘星藻纤细变种[52]。

1990年,分类鉴定到杞麓湖浮游植物6门 36属,其中绿藻门22属、蓝藻门7属、硅藻门3属、甲藻门2属、裸藻门1属、隐藻门1属,微囊藻为绝对优势种,数量在992.5~1210.0×104ind./L,平均 1081.0×104ind./L[53]。

2009年调查共发现浮游植物为7门65属。蓝藻细胞数占藻类总细胞数 99%以上,单一优势种的优势度大,生物量大,多样性指数低。与 1982年相比,杞麓湖浮游植物种群结构已经发展成为典型的蓝 -绿藻型湖泊。

2.6 阳宗海

阳宗海的浮游植物直至 21世纪人们才开始初步认识,贺可雕研究结果[54]:共分类鉴定到藻类8门 67属,其中,绿藻门33属;蓝藻门 11属;硅藻门9属;裸藻门5属;金藻门4属;甲藻门3属;隐藻门 1属;黄藻门 1属。种类组成以绿藻门、蓝藻门、硅藻门为主。终年常年并形成优势的属是:微囊藻、鱼腥藻、束丝藻、尖头藻、直链藻、脆杆藻、栅藻、空星藻。湖心区域浮游植物数量192.00~7598.99×104ind./L,平均 1519.23× 104ind./L,未报道有蓝藻水华形成。

2.7 程海

程海藻类长期以来不为人们所认识,直到1984—1985年,云南大学王若南、钱澄宇教授在“云南高原湖泊本底调查及保护利用”项目中才初次开展,鉴定出程海藻类植物126种及变种,其中:硅藻门80种;绿藻门 31种;蓝藻门11种;甲藻门2种;裸藻门和轮藻门各1种。年平均数量8.25×108ind./L[55~56]。

2009年10月—2010年 9月,在 《程海湖生态系统研究》课题中,对程海藻类植物种群结构和数量的周年变化特征进行了深入研究,分类鉴定出程海藻类植物7门 10纲21目 39科 82属 175种及变种,其中:蓝藻门36种;绿藻门61种;硅藻门62种;隐藻门3种;甲藻门6种;裸藻门6种;黄藻门1种;未发现金藻门、褐藻门和红藻门种类。数量为390.16~51435.0×104cells/L,年平均4851.75 ×104cells/L,优势种群是卷曲鱼腥藻、固氮鱼腥藻、铜绿微囊藻、水华微囊藻和水华束丝藻[57~58]。

蓝藻水华现象:1985年春末夏初,有阿氏拟鱼腥藻 (Anabaenopsisarnolodii)水 华 发 生。2009—2010年,程海明显的蓝藻水华现象发生过3次,分别是冬季铜绿微囊藻水华,春季阿氏拟鱼腥藻水华,夏季固氮鱼腥藻水华[59]。

2.8 泸沽湖

对于泸沽湖的藻类,曾有周万平[60]、胡雅琴和肖娅萍[61]、裴国凤等[24]、张民等[27]、董云仙等[62]开展过研究。

目前为止,共分类鉴定出泸沽湖浮游植物6门9纲 21目 35科 72属146种及变种[62]。其中:硅藻门72种;绿藻门55种;蓝藻门11种;甲藻门3种;金藻门3种;隐藻门2种;未发现裸藻门、黄藻门、褐藻门和红藻门种类。一些大型绿藻如丽藻(Nitella spp.)、轮藻 (Chara spp.)仅生长于水质优良、透明度高、含钙质高的水体,属狭生性种类。刚毛藻 (Cladophora spp.)、毛枝藻 (Stigeoclonium sp.)生于岸边石头、砂砾、沙滩和树枝上,是典型的着生藻类。普通等片藻 (Diatoma vulgare)、隐头舟形藻 (Navicula cryptocephala)、草履形波缘藻 (Cymatopleura solea)、布雷棒形鼓藻 (Gonatozygon brebissonii)、基纳汉棒形鼓藻(G.kinahani)等常与丝状藻类混生或附着于沉水植物上,属于沿岸带种类;除此以外,泸沽湖绝大多数藻类是浮游型藻类,而且是普生种类。

泸沽湖藻类植物种类组成结构中,硅藻门占49.2%,绿藻门占37.7%,蓝藻门占7.5%,甲藻门和金藻门各为2.1%,隐藻门占1.4%;数量结构中,硅藻门占71.7%,绿藻门占25.1%,蓝藻门占2.9%,甲藻门占0.3%。由此可见,泸沽湖藻类植物种类和数量结构都是以硅藻和绿藻为主,二者占总种类数的86.9%,占总数量的96.8%[62]。

2.9 异龙湖

对于异龙湖浮游藻类开展过研究的有黎尚豪[3]、张民等[27]、王忠泽[63]、云南省环境科学研究院 (2010)。

1957年,异龙湖藻类组成成分主要是硅藻、蓝藻、绿藻和甲藻,常见种是点状平裂藻、铜绿微囊藻、单突盘星藻、微孔空星藻、漂浮胶刺藻、不定腔球藻、微突空星藻、角甲藻等 9种,数量84.13×104ind./L,是当时调查的云南几个湖泊中数量最多的,表明异龙湖富营养化由来已久[3]。

1992年,观察记录异龙湖浮游藻类7门 34科173种和变种,其中:绿藻门16科33属74种;裸藻门1科6属 34种;硅藻门 8科16属 32种;蓝藻门4科16属27种;甲藻门3科3属4种;隐藻门1科1属2种;黄藻门1科1属2种。优势种由硅藻转变为蓝藻,主要是水华束丝藻、铜绿微囊藻、颤藻、平裂藻。数量19.32×107个/L,其中:蓝藻门占 99.84%;裸藻门占0.08%;绿藻门占0.03%;硅藻门占 0.02%;隐藻门占 0.01%;甲藻门占0.01%;黄藻门占0.01%[63]。

2010年7月调查结果,异龙湖浮游藻类的优势种为蓝藻,蓝藻门主要种为拟柱胞藻、细小平裂藻、水华鱼腥藻、惠氏微囊藻、狭细颤藻。藻类密度极高,达到 317.2×108ind./L,水华四季出现,富营养化极度发展。

3 问题与建议

3.1 问题

(1)九大高原湖泊藻类研究深度不一。比较而言,开展藻类研究相对较多的是滇池和洱海2个湖泊,尽管滇池是研究文章最多的一个湖泊,但即便是集中度较高的藻类种类和生物多样性方面,还是研究周期不长,深度不够,认识模糊。星云湖、杞麓湖、阳宗海研究基础薄弱,至今没有开展过专项或系统研究。异龙湖有关研究资料至今已有 20余年,资料陈旧。

(2)已有的研究水平较低而且分散,时间周期最长者为一周年,不能够系统而深入地把握湖泊藻类现状,更不能揭示其内在规律与变动趋势,对九大高原湖泊藻类的认识水平总体上还是处于比较肤浅的阶段。

(3)九大高原湖泊藻类研究尚有许多未知的领域。已有的研究较多集中于浮游藻类,对周丛藻类的认识刚刚起步。多集中于湖泊水体,对河流水系研究较少。

(4)湖泊藻类研究不能有效支撑蓝藻水华的控制与湖泊富营养化的治理。对于备受困扰的蓝藻水华问题,缺乏基本的水华蓝藻个体生物学和种群生态学研究。未能组织与交叉学科相适宜的富营养化机理深入研究,尚不能揭示蓝藻水华暴发机制,不能有效指导蓝藻水华的控制与湖泊富营养化的治理。

3.2 建议

(1)积极开展藻类资料比较陈旧的 4个湖泊(星云湖、杞麓湖、阳宗海、异龙湖)藻类研究,弥补基础研究的不足,加强对湖泊生态系统基本概貌的认识。

(2)组织开展藻类生理生态的基础研究,特别是九大高原湖泊初级生产力水平、水华蓝藻原位生长率测定、水华蓝藻物种、水华蓝藻个体生物学、水华蓝藻繁殖生物学与种群生态学、生理生态特征等基础生态学研究,探索水华蓝藻科学控制途径。

(3)组织开展九大高原湖泊藻类生长繁殖过程及其相关环境条件关系研究,进行蓝藻水华发生机理的攻关,探索遏制湖泊水质下降的有效管理与治理方案。

(4)浮游植物是湖泊生态系统的重要生产者之一,又是湖泊富营养化最直接的表征,要想了解和掌握湖泊生态系统状况和生态安全状况,就必须先期掌握湖泊藻类的现状,因此,建议对九大高原湖泊藻类的研究进行规划与计划,规划10年为一个周期,定期研究与更新各个湖泊的藻类现状资料。

[1]Li Liang-Ching.Freshwater algae of Yunnan expedium 1935-1937. PartⅠ[J].Bull.Fan.Inst.Biol,1938,9(1):31-57.

[2]Li Liang-Ching.Freshwater algae of Yunnan expedium 1935-1937 PartⅡ[J].Bull.Fan.Inst.Biol,1938,9(4):207-244.

[3]黎尚豪,俞敏娟,李光正,等.云南高原湖泊调查 [J].海洋与湖沼,1963,5(2):87-11.

[4]钱澄宇.滇池地区藻类植物调查报告[J].云南大学学报(自然科学版),1964,(3):75-79.

[5]钱澄宇,邓新晏,王若南,等.滇池藻类植物调查研究 [J].云南大学学报 (自然科学版),1985,7(增刊):9-28.

[6]邓新晏,赵宏.昆明滇池轮藻植物的变化 [J].云南大学学报,1985,7(增刊):143-146.

[7]陈嘉佑,朱蕙忠.云南及川西中心纲硅藻的研究[J].云南大学学报 (自然科学版),1985,(1):77-86.

[8]魏印心,李仁辉,施之新,等.云南三大高原湖泊的浮游植物调查以及水质和富营养化特征的评价 [A].西南地区藻类考察专集 [C].北京:科学出版社,1994:371-405.

[9]魏印心,施之新,李尧英,等.横断山区红藻门、甲藻门、金藻门、黄藻门和轮藻门植物 [A].西南地区藻类考察专集[C].北京:科学出版社,1994:361-370.

[10]魏印心.横断山区绿藻的研究[A].西南地区藻类考察专集[C].北京:科学出版社,1994:283-360.

[11]李尧英.横断山区蓝藻的研究[A].西南地区藻类考察专集[C].北京:科学出版社,1994:228-244.

[12]施之新.横断山区裸藻的研究[A].西南地区藻类考察专集[C].北京:科学出版社,1994:245-282.

[13]刘国祥.云南省丝状绿藻初报[J].云南大学学报,1996,18(2):190-196.

[14]林毅雄.滇池富营养化的铜绿微囊藻生长因素的研究[J].环境科学进展,1998,6(3):82-87.

[15]刘丽萍.滇池水华特征及其成因分析 [J].环境科学研究,1999,12(5):36-38.

[16]Wang R-N.The Cyanobacterial bloom and the changes of the phytoplankton community in Dianchi Lake,Kunming China In Institute of Hydrobiology,the Chinese Academy of Sciences,Yunnan University,Eutrophication and cyanobacterial bloom control:Theoretical principles and practical eco-technology in hypereutrophic lakes[C].2001:34.

[17]李原,张梅,王若南.滇池水华蓝藻的时空变化 [J].云南大学学报 (自然科学版),2005,27(3):272-276.

[18]张梅,李原,王若南.滇池浮游植物的生物多样性调查研究[J].云南大学学报 (自然科学版),2005,27(2):173-175.

[19]张梅,李原,王若南.滇池浮游植物种类的动态变化[J].云南大学学报 (自然科学版),2006,28(1):73-77.

[20]虞功亮,李仁辉.淡水微囊藻三个新纪录[J].植物分类学报,2007,45(3):353-358.

[21]虞功亮,宋立荣,李仁辉.中国淡水微囊藻属常见种类的分类学讨论——以滇池为例 [J].植物分类学报,2007,45 (5):727-741.

[22]贺小芮.滇池底泥藻类特性与浮游植物时空分布研究 [D].昆明:昆明理工大学,2007.

[23]万能,宋立荣,王若南,等.滇池藻类生物量时空分布及其影响因子 [J].水生生物学报,2008,32(2):184-188.

[24]裴国凤,刘国祥,胡征宇.云南高原湖泊沿岸带底栖藻类群落的分布 [J].武汉植物学研究,2008,26(4):371-378.

[25]苏彦平.滇池水华蓝藻群落演替与麻痹性贝毒素时空分布研究 [D].武汉:中国科学院水生生物研究所,2008.

[26]周春丽.滇池浮游生物周年演替及其重污染湖湾生态修复前后浮游生物的变动规律[D].武汉:中国科学院水生生物研究所,2009.

[27]张民,于洋,钱善勤,等.云贵高原湖泊夏季浮游植物组成与多样性 [J].湖泊科学,2010,22(6):829-836.

[28]文航,蔡家亮,苏玉,等.滇池入湖河流丰水期着生藻类种群特征及其与水环境的关系[J].生湖泊科学,2011,23 (1):40-48.

[29]孙丽敏,陈德辉,王全喜,等.2009年冬和2010年春滇池外海叶绿素 a及初级生产力的时空分布 [J].上海师范大学学报 (自然科学版),2011,40(2):191-196.

[30]代龚圆,李杰,李林,等.滇池北部湖区浮游植物时空格局与相关环境因子 [J].水生生物学报,2012,36(5):946 -956.

[31]黄俊.滇池湖泊浮游植物变化趋势分析 [J],环境科学导刊,2012,32(5):35-37.

[32]吴卫菊.滇池水华束丝藻与微囊藻季节演替的生理生态学研究 [D].武汉:中国科学院水生生物研究所,2012.

[33]杨凯,董静,郭亮亮,等.滇池沿岸带刚毛藻种群结构与分布特征 [J].水生态学杂志,2013,34(3):8-16.

[34]金玉.滇池浮游藻类种群演替及其分布的主导因素研究[D].昆明:云南大学,2013.

[35]Jao C C.Prasiola yunnanica sp[J].Nov.Bot.Bull.Acad.Sin,1947,1(2).

[36]邓新宴,许继宏,王若南.云南大理洱海藻类植物研究 [J].云南大学学报 (自然科学版),1988,10(1):55-59.

[37]董云仙.洱海藻类的初步研究[A].云南洱海科学论文集[C].昆明:云南民族出版社,1989:68-79.

[38]董云仙.洱海蓝藻水华的研究 [J].云南环境科学,1999,18(4):28-31.

[39]潘晓洁,常锋毅,康丽娟,等.洱海鱼腥藻优势种的形态鉴定与 16SrRNA的基因序列分析 [J].武汉植物性研究,2008,26(3):229-234.

[40]王芸.洱海夏秋季蓝藻种群动态变化及水华成因分析 [J].大理学院学报,2008,7(12):39-42.

[41]吕兴菊,朱江,孟良.洱海水华蓝藻多样性初步研究 [J].环境科学导刊,2010,29(3):32-35.

[42]向贤芬,兰波,杨娇艳,等.洱海沿岸带刚毛藻群落的特性分析 [J].水生生物学报,2011,35(6):1049-1055.

[43]兰波,向贤芬,贾延婷,等.洱海流域沿岸石质基质上周丛藻类群落研究 [J].中国环境科学,2011,31(11):1881-1887.

[44]胡竹君,李艳玲,李嗣新.洱海硅藻群落的时空分布及其与环境因子间的关系 [J].湖泊科学,2012,24(3):400-408.

[45]卫志宏,张利仙,杨四坤,等.洱海浮游植物群落结构与季节演替 [J].水生态学杂志,2012,33(4):21-25.

[46]卫志宏,朱梦灵,虞功亮,等.洱海的浮游蓝藻布氏常丝藻及其分类学讨论 [J].水生生物学报,2012,36(6):1171-1174.

[47]邓新宴,许继宏.澄江抚仙湖藻类植物研究[J].云南大学学报 (自然科学版),1996,18(2):139-145.

[48]刘镇盛,王春生,倪建宇,等.抚仙湖叶绿素 a的生态分布[J].生态学报,2003,23(9):1173-1180.

[49]李荫玺,王林,祁云宽,等.抚仙湖浮游植物发展趋势分析[J].湖泊科学,2007,19(2):223-226.

[50]潘继征,熊飞,李文朝,等.抚仙湖浮游植物群落结构、分布及其影响因子 [J].生态学报,2009,29(10):5376-5535.

[51]秦洁,吴献花,吴斌,等.星云湖浮游植物和水环境特征研究及相关性分析 [J].环境科学与技术,2012,35(6):51 -55.

[52]许继宏,邓新宴,王若南.滇中高原杞麓湖、长湖、月湖藻类种群及其分布研究 [J].云南大学学报(自然科学版),1988,10(22)增刊:51-56.

[53]李荫玺.杞麓湖浮游植物与富营养化演变的生物学特性[A].玉溪地区环境监测站论文集(第一期)[C].1991.

[54]贺克雕.云南省阳宗海湖心浮游藻类分布与环境因子的变化[J].环境科学导刊,2010,29(3):36-38.

[55]王若南,钱澄宇.程海的蓝藻 [J].云南大学学报 (自然科学版),1987,9(1):87-88.

[56]王若南,钱澄宇.程海藻类植物调查研究[J].云南大学学报 (自然科学版),1988,10(3):250-258.

[57]董云仙,金玉,胡锦乾,等.程海冬季水华特征、成因与控制对策 [J].环境科学导刊,2010,29(3):28-31.

[58]董云仙,谭志卫,朱翔,等.程海藻类植物种群结构和数量的周年变化特征 [J].生态环境学报,2012,21(7):1289 -1295.

[59]董云仙,邹锐.程海湖生态系统研究 [M].昆明:云南科技出版社,2012.

[60]周万平.泸沽湖的浮游藻类 [J].中国科学院南京地理与湖泊研究所集刊,1988,(5):70-81.

[61]胡雅琴,肖娅萍.泸沽湖盘星藻研究初步 [R].中国古生物学会孢子粉学分会简讯,2007.

[62]董云仙,谭志卫,郭艳英.泸沽湖浮游藻类初步研究[J].水生态学杂志,2012,33(3):46-52.

[63]王忠泽.云南省异龙湖藻类植物及鱼产力研究[J].水产学报,1997,21(1):93-96.

Research and Development of Algae in the Nine Plateau Lakes in Yunnan

DONG Yun-xian1,2

(1.Yunnan Institute of Environmental Science,Kunming Yunnan 650034,China)

The research results of algae in the Nine Plateau lakes in Yunnan were reviewed.The questions and suggestions were pointed out in respect of environmental protection.

algae;research and development;problem;suggestion;the Nine Plateau lakes;Yunnan

X52

A

1673-9655(2014)02-0001-08

2014-02-12