国有煤矿范围内地方小井关闭后诱发的水文地质效应分析*

徐德金 邵德盛

(安徽省煤炭科学研究院煤矿水害防治中心,安徽省合肥市,230001)

由于小煤矿产能低、安全保障程度低等原因,国家从2005年开始了对小煤矿整顿关闭的工作,截至2012年,关闭各类小煤矿1.6万余处。从防治水的角度来看,一方面,地方小井的关闭改善了国有煤矿的安全生产条件;另一方面,在国有煤矿井田范围内进行了长时间无序开采的小井,闭坑之后诱发的水文地质效应及其潜在的突水危险性又成为了国有煤矿及地方煤炭监管者面临的新问题。由于有些地区小井刚刚闭坑,一些水文地质效应还未显现,随着小井关闭后时间的延长,其表现出来的水文地质效应会愈加明显。

关于小煤矿生产阶段的防治水研究文献较多。但与其形成鲜明对比的是对小井关闭之后的研究极少,从对国内外的文献检索结果来看,国内外之前基本没有开展过类似的研究,仅有一些省份零星的国有煤矿的防治水技术人员根据其观察到一些水文地质现象进行过简单地描述,这些描述在系统性和机理方面都显得相当匮乏。本文主要通过国内一些省份关闭后的一些水文地质现象进行综合、梳理和分析,从中探寻出一些水文地质特征和地下水运动规律,以便于给类似条件下国有煤矿的防治水对策提供参考依据。

1 区内地下水系统及其组成

本次研究以YZ矿区为例,4个关闭小矿井(B、C、D、F)、3个塌陷区与国有大矿(YZ)的位置关系见图1,YZ矿区内各地方小井防水煤岩柱厚度与回采上限见表1。区内的水文地质边界被大断层切割,西部受丰涡断层控制,以河南省永夏煤田相邻,西南部与涡阳矿区相接;东部为寒武系、奥陶系石灰岩裸露的山区,亦受固镇~长丰断层制约;南部以宿北断层为界;北部止于丰沛断层;东北部为寒武系、奥陶系石灰岩裸露的丘陵山地。地层中有多个含水层,但也有多个相应的隔水层阻隔。根据岩性组合特征及其与区域水文地质剖面对比,自上而下可划分为6个含水层,分别是新生界全新统孔隙含水层、二叠系上石盒子组底部砂岩裂隙含水层、二叠系下石盒子组3#~5#煤层间砂岩裂隙含水层、二叠系山西组6#煤层顶、底板砂岩裂隙含水层、石炭系太原组石灰岩岩溶裂隙含水层和奥陶系石灰岩岩溶裂隙含水层。

图1 YZ矿、地表水体、地方煤矿的位置关系图

2 闭坑后诱发水文地质效应

2.1 地下水系统的演化

2.1.1 新生界全新统孔隙含水组

该含水层涌水量为0.37~11.86 L/(s·m),渗透系数为1.77~26.13 m/d,富水性强。同时,与覆盖于松散层之上的采煤塌陷积水区水力联系紧密,成为一个整体的强地下水体。3个塌陷区总面积达12 km2,部分塌陷区常年积水,A塌陷区积水面积为0.719×106m2,平均水深4.5 m;B塌陷区积水面积0.478×106m2,平均水深3.5 m;C塌陷区积水面积2.416×106m2,平均水深7.0 m。矿井

表1 YZ矿区内各地方小井防水煤岩柱厚度与回采上限

小井关闭之后,由于原先的地方小煤矿防水煤岩柱不足等原因存在,以及加上后期国有煤矿对煤层下部的重复采动的影响,有可能发生松散层的水渗透到小井储水空间,造成采空区水位上升和积水量增多。另外,小煤矿主要开采浅部露头煤矿,在资源紧张的情况下,极有可能使得浅部防水煤柱不复存在。偷采浅部煤层露头极易引发大气降水、地表水煤层露头塌陷区直接补给松散层含水层,导致区域性地下水位迅速上升。

2.1.2 煤系砂岩裂隙含水层

含水层的富水性弱~中等。区内B矿566工作面曾发生过煤系砂岩裂隙水突水事件,最大突水量达220 m3/h。随着YZ矿向深部延伸开采,上部小井的煤系砂岩裂隙水会得到了疏干降压。小井关闭后,其他充水通道积满水的小井采空区会反向补给煤系砂岩裂隙含水层,因而岩层就会恢复到原先的富水状态。

2.1.3 石灰岩岩溶裂隙含水层

含水层的富水性强。80年代YZ矿II617工作面突水,突水量达3153 m3/h,淹没整个二水平。开采6#煤层的D矿位置恰好位于II617突水点东南部强富水带之上。由于区域存在青龙山逆掩断层和青古断层等强赋水带,形成了奥灰补给太灰的导水通道,改变了奥灰的径流条件,这就增加了太灰含水层的补给强度。同时,本区太灰含水层的水压较大,加上井田内发育有断层等构造软弱带,因此,在这4对矿井闭坑后,有可能发生太灰含水层中的地下水沿地质构造薄弱带或导水断层等通道进入小井的采空区及巷道。

2.2 水动力条件的变化

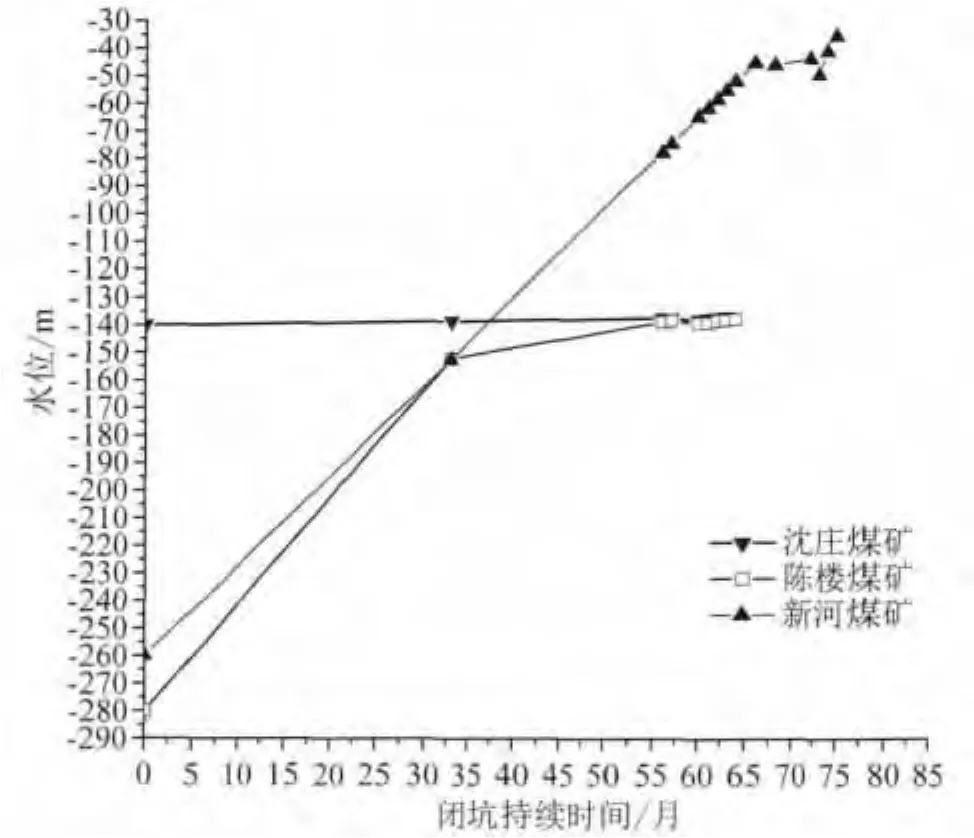

(1)地方小井关闭后,地下水是地质和环境灾害形成的最活跃和最关键的因素之一。在生产阶段,原先有水力联系的各类含水层向矿坑充水,大量的地下水在矿井生产中由人工排泄。所以从水动力条件来说,矿井坑道是区内地下水的排泄区域。一旦闭坑,地下水补给、径流、排泄条件被改变,地下水运动规律即被打破,势必导致矿坑的积水量和水位抬升,最终关闭小井因停止排水而被地下水充满。这类情况曾在国内其他矿区出现过。图2为徐州马庄矿区内小井关闭后水位恢复情况,陈楼矿、新河矿、沈庄矿等地方煤矿分布在马庄煤矿周边。

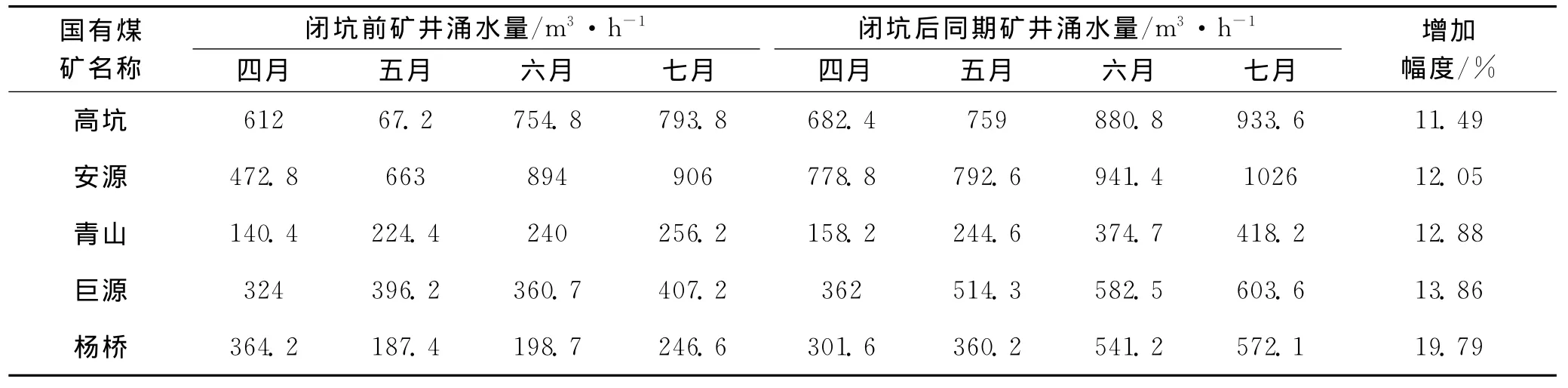

表2为江西省萍乡矿业集团公司的高坑、安源、青山、巨源、黄冲、杨桥6个矿区内小井关闭后国有大矿同期涌水量的变化情况。

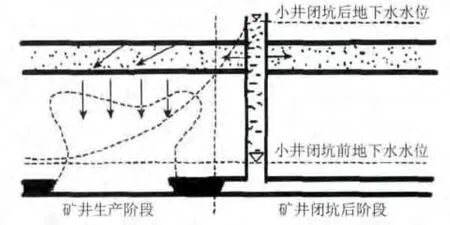

通过图2和表2的分析,可以得出一旦小井关闭废弃后,地下水的循环运动规律会被打破,废弃矿井因停止排水而被地下水淹没,而废弃矿井中的地下水会逐渐补给在矿井采掘阶段已经疏干的含水层或直至溢出地表。小井闭坑后地下水位恢复示意图见图3。

图2 马庄矿区内小煤矿关闭后各矿井水位恢复情况

表2 小井闭坑前后国有煤矿矿井涌水量对比表

图3 小井闭坑前后地下水水位变化示意图

(2)水位的抬升也预示着井田区域水文地质条件和工程地质条件发生改变。主要表现在两个方面:第一,之前提到的矿坑排水过程中,部分含水层被疏水降压甚至被疏干,当水压大于原先充水含水层水压时,反向补给该含水层;第二,小井关闭之后,原有的采掘空间发生了充水,且长时间积水软化周围的煤岩柱,从而降低了煤岩柱的抗水压能力。

(3)区域水文地质条件的变化造成了发生水力联系的含水层水位抬升,威胁了周边国有煤矿。同时,闭坑之后小煤矿本身大量积水区形成了国有煤矿新的突水水源。

2.3 导水通道的影响

许多地方小煤矿无序开采现象较普遍,造成小井之间发生连通。同时,其超层、越界开采甚至会引起小井与国有煤矿之间的连通。上节已分析得出当小井闭坑后,小井会发生坑道和采空区积水,随着时间的推移,这类积水会以不同形式进入相邻大矿。

(1)受地方小煤矿越层越界开采的影响,区内各矿井之间的各类防隔水煤柱遭受严重破坏。先期闭坑的矿井,积水区涌水均流向相邻尚未闭坑的矿井,从而增加了现生产矿井的排水量。同时,会发生煤岩柱软化,其强度发生了降低,有可能发生沟通地表塌陷裂隙,会使得大气降水和地表水补给地下水系统,因此会有持续不断的水源补给,极有可能发生淹井事故。

(2)小煤矿关闭后,会通过巷道发生积水并相互补给。本区4对关闭的矿井中有3对矿井的生产系统布置在YZ矿已报废的一水平采区,其中D煤矿开采范围在YZ矿已报废的57采区,B矿开采范围在YZ矿已报废的53和55采区,C矿开采范围在YZ矿已报废的65采区。由于同在YZ矿一水平,水平大巷相互连通,在生产阶段,如果一方发生突水事故,其他煤矿的安全生产也会受到威胁。然而这些在同一水平的煤矿关闭后,只要出现一个渗透通道,就会发生积水相互补给的情况,最终形成一个统一的积水体,其积水量更巨大。并且随着积水量的增加,水压增大到一定程度时,有可能会发生溃水,形成新的通道。再者,当垂直通道被堵塞时,积水会沿侧向径流,形成一井串多井的径流方式。因此,这些处于同一水平关闭煤矿的老空水对国有煤矿构成了更严重的水患威胁。

(3)井筒在关闭之后的一段时间里可能会随着岩层应力的释放而继续发生倾斜,井筒井壁会进一步发生破裂,导致地表水及第四系松散含水层水沿裂隙流入井筒。另外,由于小井大多属于私人性质,小井关闭过程中井筒封闭质量很难严格保证。

(4)周边小煤矿闭坑后即停止排水,矿区内的地下水位将迅速上升,即含水层的水压增大,使得原先为不可能涌水通道变得可能,对相邻国有煤矿产生了极大威胁。

(5)煤矿闭坑后,这类封闭不良的钻孔容易受扰动等原因成为导水的通道,使得含水层中水渗流到采空区,形成老空水。

(6)由于井田边界煤柱和各类防隔水煤柱破坏情况不明等影响,这类水害更难预测,危害更大,更难防范。常规的煤矿突水预测方法及现有的煤矿安全综合评价都难以完成地方煤矿水害对大中型生产矿井造成的突水危险性评价。

3 防治对策

(1)针对小井闭坑后的区域地下水流场及其水位恢复情况开展专项研究。评价水文恢复过程中产生的新的水文地质问题及其对相邻生产矿井的影响程度,建立闭坑小井的水位变化监测系统和对应数据库,实现对闭坑小井的关闭中和关闭后的动态监测。

(2)开展针对地方小煤矿闭坑后水害隐蔽致灾因素普查工作。探查出闭坑小井的边界、防隔水煤岩柱、老空区分布、钻孔封孔情况等。这项工作一般由地方煤炭管理部门统筹实施,国家煤监局在2013年也发布相关文件。

(3)小井闭坑前应主动向上级主管部门和相邻生产矿井提供准确的水文地质资料,闭坑后提供闭坑报告和所有井筒封孔情况。

(4)生产矿井应对相邻已闭坑小井的资料进行收集整理。包括井筒位置、开采的空间范围、井下的涌水情况、今后可能储水的体积。

(5)生产矿井应根据相邻小井闭坑后其涌水量增幅情况,增加相应的排水设备以提高矿井抗灾能力。加强水文地质分析,结合闭坑小井的老空积水情况、涌水通道等因素,重新规划井下含水构造、采空区等防排水隔离煤柱和井下防治水工程。

4 结论

综上所述,地方煤矿正常回采过程中的地下水系统在闭坑停止排水后,其输入、输出、系统结构、内部作用过程和功能以及环境等要素将发生变化。破坏了原有的地下水系统的平衡,对地下水系统的水动力场和水化学场产生极大影响。诱发的水文地质效应会导致新的地下水系统形成,而新的地下水系统形成过程中又会引起周边煤矿特别是国有煤矿的水文地质条件发生改变。

(1)引起地下水系统的变化。小井的积水量和水位上升,使得区域地下水水位抬升。

(2)引起地下水水动力条件变化。坑道排水停止后,造成地下水径流方式的改变,地下水通过通道排泄到邻近国有煤矿。

(3)在以上地下水系统演化过程中诱发国有煤矿水害,造成了国有煤矿矿井涌水量急剧增加,造成国有煤矿受老空水的威胁加重,产生了新的水害威胁源等。

[1]王经刚.浅谈解决小煤矿安全技术支撑问题的有效途径 [J].中国煤炭,2008(12)

[2]邹宏君,张力,魏振宽等.我国小煤矿现状、问题及对策建议 [J].中国煤炭,2006(12)

[3]王长申,孙亚军,杭远安.全检查表法评价中小煤矿潜在突水危险性 [J].采矿与安全工程学报,2009(3)

[4]卢兰萍,白峰青,缑书保.地方小煤矿水害频发的原因和对策 [J].煤矿安全,2005(10)

[5]李松营,杜毅敏,孙晓震等.矿井小煤窑水害及其防治 [J].焦作工学院学报,2003(3)

[6]唐海.小煤矿透水事故分析及预防 [J].中国安全科学学报,2010(1)

[7]赵庆彪,李彩惠,陈立武.小煤矿突水淹井后对大矿威胁的水患治理 [J].煤矿安全,2005(5)

[8]权锡柱.相邻矿井水对马庄煤矿影响的分析 [J].能源技术与管理,2012(2)

[9]黎汝发,黎祖明.国有煤矿防治水面临的新问题及对策 [J].煤炭科学技术,2002(4)