试论《伤寒六经病解》《伤寒启蒙集稿》《余注伤寒论翼》的关系*

曲道炜,艾 华

(辽宁中医药大学基础医学院,沈阳 110032)

《余注伤寒论翼》(简称《余注》)为我国晚清时期孟河医派名医余景和的代表著作之一。该书为注释柯韵伯《伤寒论翼》之书,内容通俗易懂,为学习《伤寒论》入门之作,世间广泛流传。《伤寒六经病解》(简称《病解》)与《伤寒启蒙集稿》(简称《集稿》)为余景和手稿孤本,因并未刊行,世人知之甚少。笔者在有幸翻阅此两稿时,对余景和先生生平及此两稿与《余注》的渊源感怀颇深,现介绍如下,不足之处望同道指正。

1 余景和生平及《余注伤寒论翼》的成书

余景和(1847~1907),字听鸿,江苏宜兴荆溪人。早年一家死于太平天国之乱。后与其兄避居孟河,入药肆为学徒[1]。期间感念身世伶苦,乃勤奋自励,承兄教于《医宗金鉴》等书,冥心搜讨。至20岁时,于《伤寒》、《金匮》、《内经》、《难经》等已能背诵如流。后得孟河名医费兰泉先生收为弟子,入室3年,侍诊而立[2]。其后10余年为药肆、茶肆伙计,虽不悬壶,但偶尔为人治病。1882年,余景和迁居常熟,因喜爱常熟风物,并应友人力邀遂正式行医,因屡愈危症而名声大噪,有“余仙人”之称[3]。余景和出身孤苦,体世道之艰难,医德高尚,孙思恭称其“朴诚温厚,绅宦乡民就诊者,慎思切问,毫不异视。无谄谀骄傲之容,绝时髦矜夸之习”[4]。承孟河之所学,行医数载之后,余景和学验皆丰,于内科、外科、喉科等造诣已深,开始著述,1893年刊成《余注伤寒论翼》,1894年刊成《外症医案汇编》,1918年《诊余集》出版(建国后再版改为《余听鸿医案》)[5]。

余景和师出孟河一派,备尊南阳仲圣,专意于伤寒诸书,尤其对柯韵伯《伤寒来苏集》理解颇深。当时坊间流传的《伤寒来苏集》中只见《伤寒论注》《伤寒附翼》两种,《伤寒论翼》有序而无书。余景和从伯祖葆蕖、堂伯麓泉所藏之旧书中偶得《伤寒快读》一卷,实为手抄本《论翼》下卷,内容从“太阳病解”至“制方大法”7篇,欣喜不已,虽有蠹蚀破碎,余景和亦以己意补缀。并于暇时与后辈逐句讲解,门人胡筠青随讲随录而成帙,推测即为听鸿先生手订之《伤寒六经病解》[6]。己丑(1889)年,余景和再稿手订改名为《伤寒启蒙集稿》。庚寅(1890)年,余景和于福山何子范处寻得《论翼》另本手抄,遂将上卷7篇,即“全论大法”至“平脉准绳”补入该书,为第一卷,原书稿为后三卷,合共四卷。后经能静居士赵烈文更正并评注,扫闲居士孙思恭助资并改名为《余注伤寒论翼》四卷,光绪癸巳(1893)年于苏城谢文翰斋刊印发行[7]。

余景和推崇柯韵伯的学术思想,但又不拘于其之论,并多有发挥。《余注》中注文多强调四诊不可忽视,如喜与苦、欲寐与不得寐、能食与不能食等,临证尤当仔细审察;对阴阳、虚实、正反、真假更须明辨不惑、随症立方,既有章程又要灵活多变。清末民初名医汪莲石赞曰:“究竟从伤寒入门者,自高出时手之上。[8]”余景和卒于1907年,时年61岁。

2 《伤寒六经病解》、《伤寒启蒙集稿》、《余注伤寒论翼》的关系

《余注》四卷为余景和代表作之一,而《病解》和《集稿》均为余氏未刊行之手稿,世人知之甚少。此两稿本均为孤本,现存于辽宁中医药大学图书馆。笔者有幸参与听鸿先生这两部手稿整理,对照《余注》(光绪十九年谢文翰斋刻本)发现此两稿本纸张、字体、行款、装式皆相同,其内容与《余注》接近,应该是《余注》的手稿,具体推断如下。

2.1 内容

三书均以柯韵伯《论翼》原文为基础,余景和注释、发挥、讲解。柯韵伯原文为单行大字,余景和注释为双行小字,其间偶有小字眉批。《病解》内容包括“太阳病解”、“阳明病解”、“少阳病解”、“太阴病解”、“少阴病解”、“厥阴病解”,即六经病解,及“制方大法第七”共7篇总一卷,实为对柯韵伯《论翼》卷下之注释。《集稿》亦包括六经病解及制方大法7篇,但每篇为一卷,分为七卷,并附入柯韵伯《来苏集·伤寒附翼·六经方余论》原文。《余注》分为四卷,后三卷包括六经病解、制方大法七篇及《六经方余论》内容,而第一卷则补充柯韵伯《论翼》卷上之原文,即“全论大法”、“六经正义”、“合并启微”、“风寒辨惑”、“温暑指归”、“痓湿异同”、“平脉准绳”7篇,未作注释,仅有个别眉批。从篇幅看,《病解》、《集稿》、《余注》内容逐渐丰富完整。

2.2 书写

两部手稿笔体相同,《病解》文字大体工整清晰,但明显经过多次删补改动,其间或用黑笔或用朱笔添、抹、挪、涂改皆有,涂改之处较多,有的字迹潦草,颇难辨认;《集稿》文字工整,页面清晰,虽也有删补改动之处,但标注明确,易于辨认,且注释内容更清晰详尽,易于辨认。

2.3 封面

《病解》封面毛笔书写“伤寒六经病解”、“听鸿氏订”等字,钢笔小字标明“稿甲共二本”;《集稿》,封面毛笔书写“伤寒启蒙集稿 三易”、“己丑听鸿氏手订”等字,钢笔小字标明“稿乙共三本”。钢笔小字疑为余景和本人或后辈及门人所作标记,抑或图书馆收藏时记录。

2.4 卷首

《病解》卷首书“伤寒六经病解约注一卷”字样;《集稿》各卷卷首书名均为“伤寒论翼快读集”,首卷卷首更以字条黏贴补入“余注伤寒论翼”;《余注》则各卷卷首直书“余注伤寒论翼”6字。

2.5 柯氏原文及余氏注释

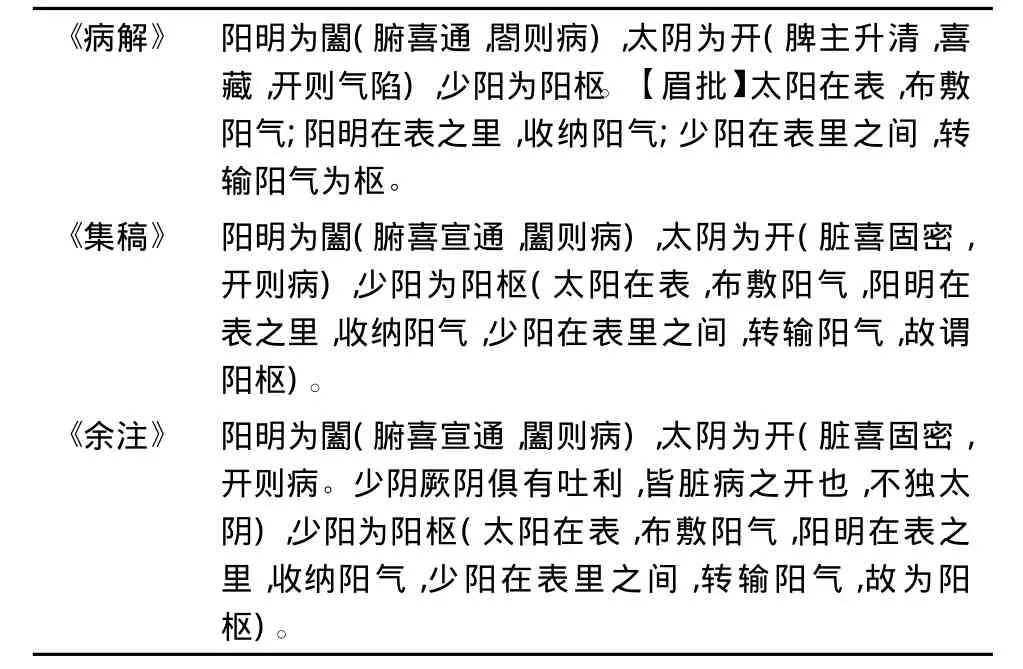

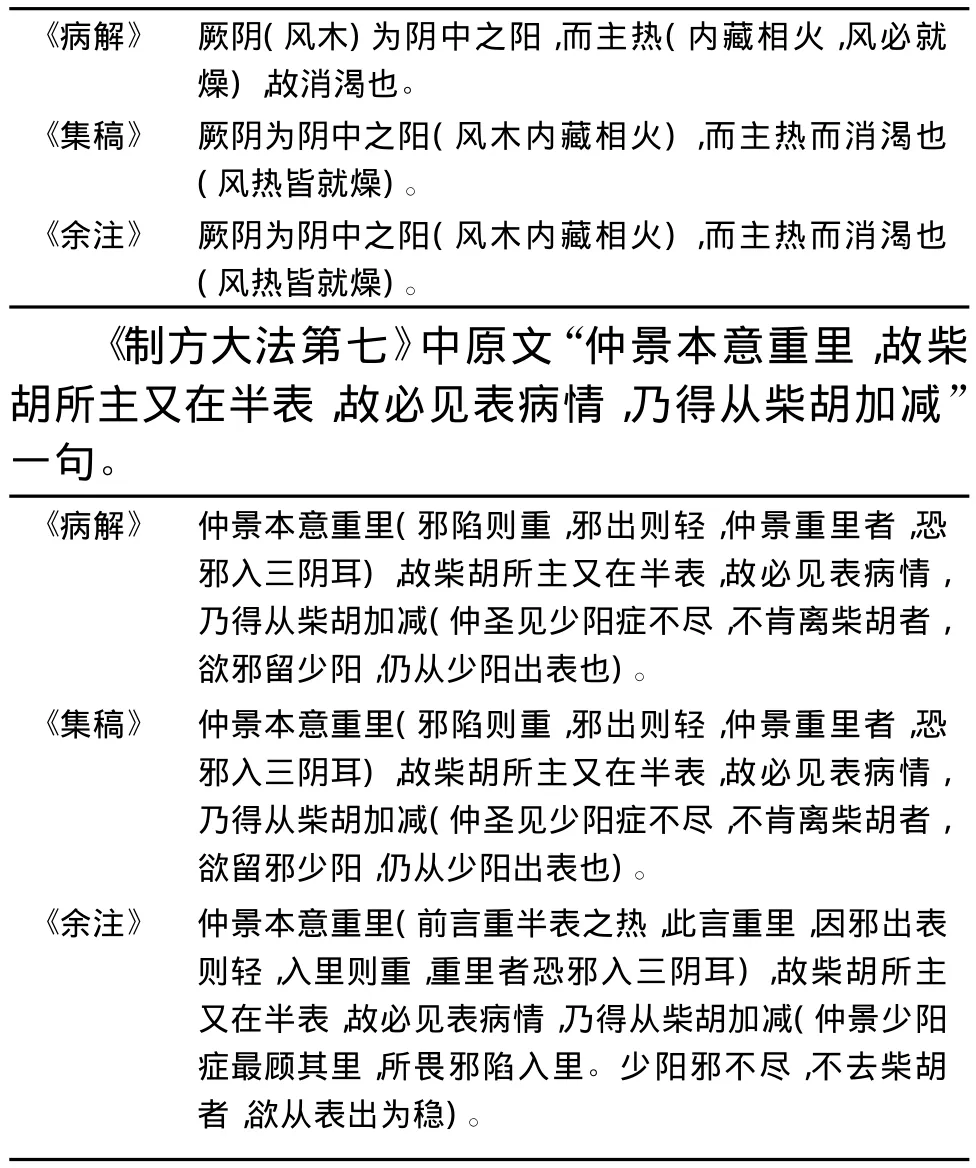

三书中《病解》全部注释内容与《余注》出入较大,且不够清晰详尽;而《集稿》六经病解部分注释内容及眉批与《余注》基本相同,“制方大法第七”注释及眉批与《余注》出入较大,但也逻辑清晰,内容详尽。略书三处,以作例证,如《太阳病解卷一》中原文“阳明为闔,太阴为开,少阳为阳枢”一句。

《集稿》 阳明为闔(腑喜宣通,闔则病),太阴为开(脏喜固密,开则病),少阳为阳枢(太阳在表,布敷阳气,阳明在表之里,收纳阳气,少阳在表里之间,转输阳气,故谓阳枢)。《余注》 阳明为闔(腑喜宣通,闔则病),太阴为开(脏喜固密,开则病。少阴厥阴俱有吐利,皆脏病之开也,不独太阴),少阳为阳枢(太阳在表,布敷阳气,阳明在表之里,收纳阳气,少阳在表里之间,转输阳气,故为阳枢)。

《厥阴病解第六》中原文“厥阴为阴中之阳,而主热而消渴也”一句。

《病解》 厥阴(风木)为阴中之阳,而主热(内藏相火,风必就燥),故消渴也。《集稿》 厥阴为阴中之阳(风木内藏相火),而主热而消渴也(风热皆就燥)。《余注》 厥阴为阴中之阳(风木内藏相火),而主热而消渴也(风热皆就燥)。《制方大法第七》中原文“仲景本意重里,故柴胡所主又在半表,故必见表病情,乃得从柴胡加减”一句。)。《集稿》 仲景本意重里(邪陷则重,邪出则轻,仲景重里者,恐邪入三阴耳),故柴胡所主又在半表,故必见表病情,乃得从柴胡加减(仲圣见少阳症不尽,不肯离柴胡者,欲留邪少阳,仍从少阳出表也)。《余注》 仲景本意重里(前言重半表之热,此言重里,因邪出表则轻,入里则重,重里者恐邪入三阴耳),故柴胡所主又在半表,故必见表病情,乃得从柴胡加减(仲景少阳症最顾其里,所畏邪陷入里。少阳邪不尽,不去柴胡者,欲从表出为稳)。《病解》 仲景本意重里(邪陷则重,邪出则轻,仲景重里者,恐邪入三阴耳),故柴胡所主又在半表,故必见表病情,乃得从柴胡加减(仲圣见少阳症不尽,不肯离柴胡者,欲邪留少阳,仍从少阳出表也

从以上可以看出,《伤寒六经病解》应为余景和注释柯韵伯《论翼》卷下的初稿,《伤寒启蒙集稿》应为余景和注释柯韵伯《论翼》卷下的再稿,而《余注伤寒论翼》补充入《论翼》上卷原文后则为定稿刊行。这与孙思恭所述《余注》经余景和“两番抄录始成完本”相符[9]。

3 析疑

3.1 《病解》成书时间

《全国中医图书联合目录》中录《病解》成书于清光绪辛卯,即1891年,而《集稿》首页有“己丑听鸿手订”字样,己丑即1889年,似乎《集稿》为更早版本。笔者在翻阅《病解》时发现,此稿本后空白处夹有破损扉页,上书“赵能静先生删订时有批语、短论数条,一并附录。孙扫闲校阅恐有鲁鱼之误,常乞高明更正。辛卯冬至前一日余景和识。”此页非原稿所订,亦非原稿所脱落,当为赵烈文评注后,余景和后夹入。另据《余注·阳明病解第二》后记“阳明一篇委曲洞达,读之最有味,辛卯仲春静叟读志”,故推测能静居士赵烈文于辛卯年(1891)仲春评注此手稿。这与《病解》中所夹扉页记述相符。可见《病解》成书当在此之前,而《联目》中据此扉页而定其成书于辛卯有误。

3.2 赵烈文对“制方大法第七”的评阅

《集稿》第三册封面右侧注有小字:“此三本有二本謄正在赵刺史处,未曾阅出,约要尽年可批好”,字迹较为潦草,且“有二本”三字为后加入。此24字当为日后赵烈文批阅之时余景和所补记。以此我们大胆推测,《集稿》在1889年成书后,余景和将其订为三本,1891年春赵烈文先评阅了前两本,即六经病解部分,第三本“制方大法第七”尚未评阅。因此《集稿》与《余注》在注释内容及眉批上,六经病解部分基本相同,而“制方大法”部分则出入较大。笔者认为,《集稿》中的卷七“制方大法”,极有可能是未经他人评阅过的原貌,更能体现余景和的学术思想。

3.3 《余注》中的卷一

《余注》与《集稿》的最大区别是增加了《伤寒论翼》卷上7篇原文,即卷一。因当时《来苏集》仿本中缺《论翼》,余景和先得抄本只是卷下,故从后得抄本中补入卷上。如今《论翼》已广为流传,余景和补入的这部分《论翼》原文讹误遗漏颇多,且未加注释,已无价值和意义。

综上所述,余景和是我国晚清孟河医派名医,其为人谦逊,医德高尚,医术高明,伤寒功底深厚。其现存孤本手稿《伤寒六经病解》与《伤寒启蒙集稿》系代表著作《余注伤寒论翼》后三卷手稿。其中前者为初稿,后者为再稿。《余注》虽已刊行,但其卷一无甚价值,而《集稿》是余景和毕生研究《伤寒论》、注释《论翼》最具价值的内容,因此更具整理价值。

[1]戴祖铭,余信.余景和年表[J].中华医史杂志,1977,27(1):52-56.

[2]鸿仁.余听鸿先生传略[J].江苏中医药,1958(2):37.

[3]余景和.诊余集·恽树钰撰余听鸿先生家传[M].民国七年:海虞寄舫本.

[4]余景和.外证医案汇编·孙思恭序[M].清光绪三十年:集古斋刻本.

[5]邓君曙.清代名医余景和[N].宜兴日报(阳羡·往事),2009-10-29.

[6]余景和.余注伤寒论翼·自序[M].光绪十九年:谢文翰斋刻本.

[7]余景和.余注伤寒论翼·赵烈文序[M].光绪十九年:谢文翰斋刻本.

[8]余信,戴祖铭.汪莲石评《诊余集》[J].安徽中医杂志,1997,9(6):154-155.

[9]余景和.余注伤寒论翼·孙思恭序[M].光绪十九年:谢文翰斋刻本.