朱德鲜为人知的外事经典

尹家民

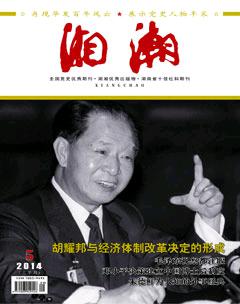

革命战争年代,朱德不仅战功显赫,声名远扬,由此还与史沫特莱、史迪威等国际友人结下了深厚的友情。新中国成立后的最初几年里,朱德不顾近70岁的高龄,还曾有过频繁的外事活动,最长的一次出访竟长达110多天。翻看共和国历史,恐怕还没有哪位领袖也有过如此纪录。

为史沫特莱题写墓碑

在延安时期,作为八路军总司令的朱德接触了比别人更多的国际友人。“度量大如海,意志坚如钢”的朱德给这些国际友人留下了深刻的印象,其中许多人与朱德保持了一生的友谊。

在北京西郊八宝山革命公墓一片郁郁葱葱的松林中,矗立着一块青灰色的大理石碑。碑上镌刻着:

中国人民之友美国革命作家 史沫特莱女士之墓

朱德1951年2月16日

共和国领袖给一位外国友人立碑,足见他们之间非同寻常的情谊。

早在1929年,美国女作家艾格妮丝·史沫特莱就作为《法兰克福报》的记者首次踏上中国的土地。她写的介绍旧中国和红军的两本书在国际上引起极大的震动。1937年1月,在丁玲的陪伴下,史沫特莱从上海风尘仆仆地赶到延安。抵达的当天晚上,她迫不急待地采访了朱德。

后来,史沫特莱在一本书中写到了当时见面的情景:“围绕着他的名字,人们编织着上千种传说。因此,初到延安时,我以为见到的将是一个坚强英勇、脾气暴躁的大人物,其滔滔不绝的论断几乎可以使森林燃烧的钢铁般的革命者。”见面之后,她对朱德的印象完全改变了。“要不是因为他身穿制服的话,很容易把他当作中国哪个村子里的农民老大爷而忽略过去。”这位“完全是一副普通面貌”的大名鼎鼎的将军,打量着远道而来的史沫特莱,问道:“你来延安准备做些什么事情呢?”史沫特莱坦率而诚恳地回答说:“我希望你把你一生的经历讲给我听。”

朱德听罢颇为惊讶:“为什么呢?”

史沫特莱郑重其事地解释道:“因为你是一个农民。在中国,每10个人中就有8个人是农民。而迄今为止,还没有一个农民向全世界谈到过自己的经历。如果你把身世都告诉我,也就是中国农民第一次开口了。”

朱德谦逊地笑着说:“我的生平只是中国农民和士兵生平的一部分。这样吧,你先到各处走走,和别人见见面,再作决定吧!”

史沫特莱在采访了许多传奇人物之后,还是决定要撰写朱德的传记。在史沫特莱的一再要求下,朱德答应了向她“吹一吹”自己的往事。朱德终日忙碌,因此只能利用晚上的时间与史沫特莱交谈,而且每个星期只能抽出两三个晚上。

卢沟桥的战火中断了史沫特莱的采访。1937年8月,朱德率八路军开赴抗日前线。考虑到部队要经常转移、作战,于是,他决定请史沫特莱离开战区。

史沫特莱执拗地不愿离去,与朱德的一次次交谈,使史沫特莱得到思想启迪,领悟到深刻的道理。

“还是走吧,以后再回来,我看用不了多长时间,你一定能回来的。”朱德继续劝说着。

史沫特莱毕竟是个女性,忍不住伤心地哭了起来。

1941年,史沫特莱因病返回美国治疗。但她仍渴望回到中国,希望恢复自1937年中断的与朱德的谈话。

1944年8月14日,朱德给远在大洋彼岸的史沫特莱写信,告诉她:“我们音讯断绝已经多年,现在终于有可能建立联系了。这种可能是由于美军观察组的到达才出现的。”“此刻,我们特别怀念那些最早给我们以援助并在敌后为我们的军队和人民作出牺牲的美国人。在他们当中,我们经常谈到你。”“我切盼在可能的情况下,你能重来中国住一段时间,以便了解我们的人民和军队在你离华期间所取得的成就和发生的许多变化。”

疾病缠身的史沫特莱多么希望能够回到大洋彼岸的那一片热土,但是,由于身体等多方面的原因,终未成行。

1945年夏天,史沫特莱开始撰写朱德的生平传记。为了使写作素材更加翔实,她又写信给朱德索取资料。8个月后,她终于收到了朱德的来信及资料。朱德在信中说:“我很感激地了解到,你想花费一些精力写我的生平。应当说,我的生平仅仅反映了中国农民和士兵生活的非常之少的一部分。是否值得你花费时间,我表示怀疑。由于你那样坚持并已着手写作,我也只能答应所求。随函附上尚未发表的刘白羽先生所写的《朱德传》的部分草稿、《长征》故事两卷及我从抗日战争到目前为止的部分写作。倘需其他材料,我将乐于照办。”

史沫特莱辛勤地笔耕着。但时隔不久,她便中断了写作,她在1946年12月致朱德的信中写道:

我的亲爱亲爱的朋友朱德:

我怀着极为沉重的心情写这封信。由于内战,您和您的全体同志都蒙受了极大的痛苦。我了解,我国应对这种痛苦负责。看来,表示伤心毫无用处,然而我必须这样做。我不得不向您倾吐我沮丧的心情。

你今年7月的来信我最近才收到,你嘱我相信中国人民,您还指出您也相信美国人民。我已从您的来信中摘出一段,印在新年的贺年片上,寄发给所有为中国的胜利出过力的朋友们。

现在我们所有的人都在尽最大的努力为中国工作,但是因为目前在美国进行这一工作是很艰苦的。我将去美国许多城市讲演,也就是说,在一段时间里,我将中断好几个星期写书的工作。

史沫特莱的报道和演讲,引起了美国国内反共的麦卡锡主义者的仇视。从1947年到1949年,她不断受到盯梢、诬陷,迫使她不得不经常变换住所。然而,在冷战年代的艰难环境中,她没有放弃预定的目标,终于在1949年1月完成了朱德传记的第一卷初稿,书名定为《伟大的道路》。2 月,联邦调查局指控她是“苏联间谍”,进一步加剧了对她的迫害,《伟大的道路》的出版也遭到阻挠。这年10月,当她从广播中听到中华人民共和国成立的消息时,兴奋不已,难以抑制的喜悦使她决意再赴中国。她怀着无比激动的心情写信给朱德:“我已经知道新的中国政府终于成为现实,世界再也不会是老样子了。我活到亲眼看见我最大的愿望实现了……假如哪一天我能重返中国,我一定要亲一亲它的土地。”

深秋时节,史沫特莱终于摆脱了美国国内反共狂潮的围攻,来到英国伦敦。她计划在那里完成《伟大的道路》一书的修订工作,而后到中国去进行第二卷的写作。她在与朋友们聚餐时真诚地表示:“我是一个美国人,但我是忠于中国的……我到过很多国家,但无论到哪儿,我总归是一个外国人;只有当我在中国的时候,我就不感到自己是个外国人……”

然而,长期贫困的生活和精神的抑郁,使她患了胃癌,不得不住进牛津的一家医院治疗。1950年5月6日,因手术无效,史沫特莱永远地闭上了她的双眼,留下了深深的遗憾。她在遗嘱中郑重地写道:“我特别要求将我的遗体火化,把骨灰运交朱德将军,请他把它埋葬在中国的土地上……我希望我的骨灰能和许多中国革命烈士放在一起……我写作所得的款项均请交给中国人民解放军总司令朱德将军,他可以运用这笔款子,把它用在建设一个强大和自由的中国上。”

1951年5月6日,正是史沫特莱逝世一周年的祭日,朱德遵从史沫特莱的遗愿,将她的骨灰安葬在北京八宝山革命公墓。

1956年和1969年,《伟大的道路》英文、中文版相继问世,成了朱德与史沫特莱深厚友情的见证。

史迪威去世前的几个月,还在期望与朱德并肩作战

1987年7月6日,北京人民大会堂的会见厅里气氛热烈。这一天,是朱德逝世11周年的忌日。他的遗孀、全国政协副主席康克清与前来中国友好访问的史迪威将军的后裔代表团相聚在一起,共叙友情。

上世纪20年代初,约瑟夫·史迪威来中国学习,后曾在驻华美军中任职。1942年1月,受当时的美国总统罗斯福派遣,史迪威将军再次来到中国,担任中国战区美国陆军司令官,同时兼任中国战区总司令蒋介石的参谋长。1944年10月奉调回国。两年后,因患癌症在美国佛罗里达州的家中去世。

在会见中,史迪威将军的女儿史文思深情地对康克清说,她的父亲在去世前的几个月时曾对她讲:“我真想扔掉手中的铁锨,到那边去找朱德,扛起来福枪,和他并肩作战。”

朱德与史迪威的友谊还要追溯到20世纪40年代的那场战争。

1941年12月,日军轰炸珍珠港后不久,史迪威奉命来到中国,随即率部进入缅甸对日作战。在缅甸的一个多月的作战中,他痛恨国民党军队纪律松懈、指挥官无能,又不听从他这个外国人的调遣,也为因此而损失10万之众所苦恼。蒋介石还与他结下了芥蒂。史迪威回到重庆后,向蒋介石建议成立一支训练有素的新军,蒋介石不仅不予理会,还多次向罗斯福提出把史迪威调回,未得应允。在史迪威的眼中,国民党军队的“士兵是好的,连排长还可以,营长就差了,团长师长没有一个好人”。

相反,八路军英勇抗战的事实给史迪威留下深刻的印象。他看到占中国军队总数很少部分的八路军、新四军将士不仅抵御了日军的猖狂进攻,而且在配合国民党军阻止日军南下的作战中发挥了重要的作用。1944年7月,在他的建议下,美国派出了以美军上校戴维·包瑞德为组长的美军观察组飞抵延安,观察和了解敌后战场的八路军和新四军的作战情况。毛泽东、朱德、周恩来热情欢迎并接见了包瑞德等观察组成员。朱德还多次向他们介绍八路军的作战情况。此后,包瑞德在向记者谈到朱德时禁不住热情称赞说,他所见到的朱德将军,同一张口就向美国索要飞机、坦克的国民党将军们是多么不同,朱德将军始终强调的是依靠人民的力量战胜日本侵略军。

眼见耳闻这些真实情况后,史迪威对待中国国内的问题,始终坚持比较公正和中立的态度,敦促蒋介石与其他抗战军队不搞摩擦,真正合作抗日,加强内部团结。他认为应当给予中共的军队和蒋介石的军队一样的军事援助。

1944年9月,由于史迪威与蒋介石的分歧日益加深,在蒋介石的坚持下,罗斯福总统终于决定召回史迪威。10月,史迪威在即将离开中国前致信朱德总司令,他在信中十分诚恳地表示:“由于我已被解除在中国战区的职务,我谨向您,共产党武装部队首脑,为我们今后不能在对日作战中同您合作深表遗憾。您在对我们共同的敌人作战中发展了卓越的部队,我曾期望与您联合作战,但现在此事已成泡影。祝您战斗顺利并取得胜利。”同时,史迪威还给朱德寄去一件皮夹克。

史迪威敬佩朱德,并期望与其并肩作战,却只能带着深深的遗憾离开了中国。

当史迪威听到蒋介石在美国政府援助下发动内战的消息后,气愤地说:“如果美国今天对蒋介石说,我们不援助你们,那么,蒋介石这家伙走不了几步就得停下来。”

1946年10月14日,朱德获悉史迪威逝世的消息后,专门致电史迪威夫人,称“史迪威将军的死,不但使美国丧失一个伟大的将军,而且使中国丧失一个伟大的朋友。中国人民将永远记得他对于中国抗日战争的贡献和他为建立美国公正对华政策的奋斗,并相信他的愿望终将实现” 。

经历时间最长的一次出访

新中国成立后,随着我国在国际政治生活中的地位不断提高,国际交往日益频繁。1955年12月10日,朱德率领中共中央代表团前去参加罗马尼亚工人党第二次代表大会,同时率领中华人民共和国代表团前去参加民主德国总统皮克80寿辰庆典,并对苏联、匈牙利、捷克斯洛伐克、波兰、蒙古进行友好访问。上午10时,朱德一行从北京启程。

考虑到朱德年事已高,离京时朱德已度过69岁生日,中央决定朱德出访七国一律乘坐火车。

12月21日,朱德一行抵达罗马尼亚首都布加勒斯特。他不顾旅途劳累,当天就同前来迎接他的罗马尼亚工人党中央委员会第一书记乔治乌·德治交谈发展农业和石油工业的经验。他对罗马尼亚在中国石油开采方面给予的技术援助表示感谢。12月23日,罗马尼亚工人党第二次代表大会开幕,朱德率代表团出席大会。当他代表中国共产党向大会致贺词时,不断博得与会代表的热烈掌声和起立欢呼。

接着,朱德又率领代表团前往民主德国。1956年元旦,他抵达阔别了30年的柏林。柏林的气候温暖,却不晴朗,下着毛毛细雨。朱德曾于1922年10月至1925年7月在德国留学,因而对德国人民的情况很熟悉。他在会上发言说,德国人民有一些很好的习惯:严肃,整齐,遵守时间,讲效率,有礼貌,有秩序,不轻然诺、说了必办,这些都是值得我们学习的。

1月3日,朱德率代表团参加祝贺皮克总统80寿诞的活动。代表团还前往位于魏玛的前布痕瓦德集中营,凭吊被法西斯杀害的德国共产党领导人台尔曼,并献了花圈。

1月13日,朱德率代表团前往匈牙利人民共和国,进行为期3天的访问。

1月17日,他又率代表团到达捷克斯洛伐克共和国。陪同他参加一些活动的捷国民议会主席兹德涅克·费林格对朱德说:“我还在童年时,就知道你是中国红军的总司令,今天能够陪同你,是我终生的荣幸。”

鉴于朱德及代表团成员一个多月来不停地参观访问,中央担心朱德过度疲劳,建议在捷克休息数日。捷方邀请代表团前往休养地卡罗维瓦利温泉区度假。卡罗维瓦利仅有3万常住人口,马克思晚年曾在这里休养过。曾在1945年到过延安援助过抗战的捷克牙科女医生罗别愁得知代表团来访,专程赶来看望朱德和代表团成员聂荣臻、刘澜涛。朱德对罗别愁的国际主义精神表示钦佩和感谢。朱德还应捷国家电视中心站的邀请,对捷克斯洛伐克人民作电视广播演说。

1月29日,朱德一行乘火车前往波兰首都华沙。在火车上,他把翻译叫到他的车厢,仔细询问火车行驶的路线,前一站在哪里,城市叫什么,要去的目的地在哪里?翻译指着地图介绍,他神情专注地听,同时用红铅笔在地图上作了记号,很像是当年带兵打仗那样。

30日,抵达华沙后,波兰党政军负责人和群众队伍在车站迎接。波兰外交部礼宾司长巴托尔先进入车厢,告知外边天气很冷,建议朱德在车站发表讲话时只讲开头一两句和结尾的几句,中间不讲,由翻译照读讲稿译文。朱德表示同意。两位领导人致词时,天上飘着雪花,天气冷得厉害,翻译骆亦粟在麦克风前读稿时两颊冻僵,舌头也发硬了。站台上的欢迎群众两脚不停地活动,也冻得够呛。

对波兰的5天访问结束后,朱德率代表团乘坐专列,于2月4日抵达苏联首都莫斯科。在莫斯科期间,朱德参加了原定出席苏共二十大的波兰统一工人党代表团团长、波党第一书记贝鲁特的葬礼。贝鲁特是2月底患病,3月12日病逝于莫斯科的。1954年贝鲁特率波兰代表团到北京参加新中国成立5周年国庆活动时,朱德曾陪毛泽东同他会面相识。不久前访波时又多次与他会晤交谈。3月14日,朱德在中国驻苏大使刘晓的陪同下前往苏联工会大厦圆柱大厅,向停放在那里的贝鲁特灵柩献上花圈表示哀悼。这天中午,波兰领导人奥哈布、萨瓦茨基、西伦凯维兹等到莫斯科迎接贝鲁特灵柩,苏共在机场举行了追悼会,朱德和刘晓参加。灵柩运抵华沙后没几小时,朱德奉命以中共中央代表团团长的名义飞赴华沙参加贝鲁特葬礼。到华沙后,朱德未休息即前往停放贝鲁特灵柩的波兰党中央大厦参加守灵。

当贝鲁特葬礼结束后,波方接待官员征询朱德意见是否留住几天到外地参观一下?朱德说:“我是来吊丧的,哪里都不去了。”他语调沉重,反映出当时的沉重心情。第二天,在刘晓等陪同下,朱德返回莫斯科。

在莫斯科期间,接到国内通知,中共中央组成参加苏共二十大的代表团,由朱德担任团长,团员有邓小平、谭震林、王稼祥、刘晓。这样,聂荣臻、刘澜涛等先回国,朱德继续留下,率领中国共产党代表团参加2月14日至25日苏共召开的第二十次代表大会。2月15日,朱德代表中国共产党在大会上致祝词。他在祝词中介绍了中国进行社会主义革命和建设的情况。全体到会者起立,热烈的掌声经久不息。会后,朱德又到苏联南方的高加索等地区访问。他前后在苏联共停留了40多天。

回国途中,他又应蒙古人民共和国的邀请,在蒙古进行了3天友好访问。

1956年4月2日晚9点,朱德率代表团回到了阔别114天的首都北京。当朱德一行走下火车时,受到了刘少奇、周恩来、彭德怀、邓小平等党和国家领导人的迎接。近4个月的友好访问,增进了我国人民同出访国家人民的相互了解、友谊和团结,并且还学习到这些国家人民建设社会主义的先进经验。

出访在外仍想着国内大事

1959年3月10日至19日,波兰统一工人党举行第三次代表大会。中共中央应邀派朱德率中共代表团前往参加,这是他第三次访问波兰,距离上一次时隔3年。

3月12日即会议第三天,波党第一书记哥穆尔卡、国务委员会主席萨瓦茨基、总理西伦凯维兹等波兰领导人集体会见中共代表团。双方话题主要是中国国内形势。中国自1958年在全国范围开展“大跃进”和人民公社化运动,形势发展迅猛,新事物、新问题不断出现,引起兄弟党和国家的关注与不解。哥穆尔卡以其固有的性格坦率直言。他说,他以极大的关心注视着中国发生的变革,特别是关于人民公社化运动及有关这一问题的理论。哥穆尔卡还说:在总的原则方面,我们(与你们)是共同的,但各国建设社会主义的具体方式则是多种多样的。中国所进行的变革是根据中国的历史特点进行的,而波兰的许多变革是根据波兰的历史特点进行的。因此,在我们这里就不能实行你们所进行的变革,正如在你们那里不能实行波兰的变革一样。

哥穆尔卡特别想知道,人民公社是否不按劳动、不按劳动者的技术水平给报酬?朱德、王稼祥作了解释和说明。哥穆尔卡等波方领导人听后同声说:这么说来,公社的分配原则还是社会主义的!对中国的“大跃进”,波兰领导人没多加议论,哥穆尔卡只是表情丰富地表示:我们对你们的数字感到惊奇,譬如钢产量今年生产指标是1800万吨,比去年增加700万吨,而波兰7年时间才提高了400万吨。

后来几天的议程,大多是讨论波兰国内的具体情况和事务,无需各国团长天天听会。在王稼祥、伍修权及王炳南大使的敦促下,朱德每天一次到市区郊外散步,由波方接待人员、双方警卫和翻译陪同。朱德喜欢森林,就到郊区大树林去。那时朱德已73岁,但腰杆硬朗,挺胸健步,散步如行军。他与陪同人员交谈不多,给人的感觉是在想事。有一天,在乘车外出路上,他突然对翻译骆亦粟说:“现在国内有的地方亩产粮食1万多斤。”那时《人民日报》几乎每天都有关于农田高产的报道,被称做“放卫星”。 骆亦粟不知道他这样说是相信还是不相信,是高兴还是不高兴,总之能感觉到他身在国外,还是惦记着国内的事,有些心事重重。而朱德回国不久,就发生了庐山会议那场历史的悲剧。

1976年,龙年的分分秒秒,对于朱德都是那么宝贵。他好像知道自己的来日无多,不听劝告,拼命地工作。从2月到7月初去世5个月中,他竟会见外宾18次。6月21日,根据有关方面的安排,朱德会见了澳大利亚联邦总理马尔科姆·弗雷泽。这是他去世前会见的最后一位外宾。