他从澧水河畔走来

朱习文+吴必文

(紧接第四期)

“菜篮子工程”,财贸战线中的精彩之笔

1949年1月,裴先白离开部队经扬州到上海养伤和治病。1953年6月,伤病痊愈出院。治疗期间,其所在部队改编为华东野战军第二十一军,并开赴朝鲜参战。

裴老康复后,组织上建议他继续留在部队,并拟提拔他为二十一军六十一师政治部主任,可裴先白非常清醒,认为自己到地方工作更能施展抱负,也有机会为国家建功立业。回忆起这次人生重大转折,裴老目光坚毅地对我们说:“我在读高中时,就对商贸感兴趣。在立煌县任宣传部长时,我就曾说过,我最适合的工作是商贸。商贸工作成了我挥之不去的梦想。再者,在部队里我不是游击队出身,感觉有些形单影只。”

裴老主意已定,就一再向部队请求到地方工作。当时正值解放之初,地方也急需大量各类人才,裴老与妻子杨天商量,决定留在上海工作。当时部队首长是新四军的老领导肖望东,看他是那样的执著,批准了他的请求。他甩开膀子,开始全身心地投入到自己热爱的商贸工作之中。1953年6月至1965年10月,裴先白先后任华东局财经委员会劳动工资处处长、副秘书长,上海市第二商业局副局长、市服务局局长、市第二商业局党委书记兼局长、市人民委员会财贸办公室副主任。

为保证上海市民的副食品供应,裴老曾经历江苏10县并入上海一事。裴老对此记忆犹新,生怕有半点遗漏,一字一句地说:上海的副食品供应,过去有一个说法,叫做“吃全国”。但从1953年计划经济开始以后就出了问题,因为在计划经济下,各个地方都按照自己的发展和需求作出副食品生产规划,而上海需要的那部分却没有列入各地的计划。为此,当时我们就考虑扩大菜田,确定了13万亩蔬菜田。实际上,那时上海郊区并不大,基本上也只能规划那么一点地方。但上海副食品生产要自己满足自己,就遇到了一个问题:13万亩还是太少了,达不到这个要求。我和财委部分干部经过实地调研提出一个方案:在原定的基础上再拓展土地,争取把菜田从13万亩扩大到23万亩,以满足整个上海的副食品生产供应。

裴老接着说:时任市委第一书记柯庆施刚来上海不久,我就曾跟他讲,搞23万亩菜田,我们郊区土地是不够的,扩大上海郊区是唯一的办法。我建议他到北京向周总理汇报,争取国务院把江苏几个县的土地划给上海。柯庆施也知道,上海要自己搞副食品的话,就必须有自己的菜田。他同意了我的建议。周总理知道此事后,曾说“不划土地不行,不划土地你们将来蔬菜没吃的”。1958年1月17日,国务院批准把江苏省的上海县、嘉定县、宝山县划归上海市管辖。

显然,裴老陷入深思之中,继续说:伴随“大跃进”,农村搞公社化,副食品供应紧张的矛盾又一天天尖锐起来,出现了市场与计划的矛盾。这样,我们感觉应再扩大郊区,建议把江苏整个松江专区并入上海。柯庆施为难了,他说他是从江苏来的,老向江苏要土地,他不好意思开口。我说:“这不行,这事不好讲人情,上海没东西你就是没东西,拿不出副食品的。”当时的副市长曹荻秋认为我说的有道理,支持与江苏省商量。1958年11月21日,国务院批准把江苏松江专区的川沙、青浦、南汇、松江、奉贤、金山6个县和南通专区的崇明县划归上海市管辖。

江苏省10个县划入上海后,上海的副食品生产就好布局了,副食品供应形势好转,猪肉和蔬菜的质量也很快提高,整个局面焕然一新,老百姓普遍反映良好。1959年,进入三年经济困难时期,当时粮食不够吃,就用瓜菜代替粮食,于是,裴先白又向柯庆施提出蔬菜种植面积要扩大到43万亩。扩大到43万亩,解决了上海的蔬菜问题,包括瓜菜代带来的需要。为解决猪肉问题,裴老提出了“一亩田一头猪”,就是每亩田安排养一头猪,政府给饲料,让老百姓养。“一亩田一头猪”,43万亩蔬菜,就把郊区副食品供应这个大头稳定下来了。讲到这,裴老说:“老实说,市场什么时候能够供应多少副食品,这时我有点底了。”

1965年10月至1966年7月,裴先白任上海市水产局“四清”工作团团长。“文革”爆发后,他遭受迫害,下放“五七”干校劳动。他的妻子杨天因是刘少奇的亲戚而受到牵连,后又因反对江青等人,被打成反革命关进监狱达7年之久。1975年10月,裴老被安排在上海市水产局海洋渔业公司工作。粉碎“四人帮”后,1976年12月,裴老先后任上海市革命委员会财贸办公室副主任、主任。1978年5月任上海市革命委员会副主任。1979年12月,任上海市副市长兼财贸办公室主任。走上市领导岗位后,他围绕“发展经济、保障供给”的方针,为解决民生问题呕心沥血,勤奋工作。他大力推进城乡贸易发展,着力搞好市郊农商关系,扩大商品流通,保护和调动农民的生产积极性。他经常深入基层和外省市实地调研,争取商品货源,疏通调拨渠道,筹建各类生产基地,为上海的“菜篮子工程”做了大量富有实效的工作。

上海历届市委、市政府都把改善人民生活、抓好副食品工作, 列入为民办实事的计划, 作为“民心工程”来抓。1982年,上海市市长汪道涵亲自担任蔬菜工作领导小组组长,裴先白担任副组长,系统地抓副食品生产供应,并且是从抓蔬菜开始的。汪道涵和裴先白经常深入一线,与副食品基地职工、菜场农民等共同探讨怎么合理经营和科学管理。裴老常常与他们打成一片,引导他们搞好经营开发,基地职工和农民朋友也愿意听他朴实的话语。

改革开放初期副食品流通主要是通过批发市场。当时批发市场的批发量比较大,上海市有十几个批发市场。批发市场的选点,不是考虑居民集中度,而是靠近蔬菜基地。因为那时菜农的交通工具主要是人力黄鱼车、自行车等。裴老与市政府负责财贸工作的干部花了几个晚上实地考察批发市场。调研后,他认为批发市场不应只便于蔬菜集散,而主要应便于居民,建议对菜农运输副食品蔬菜的车,市政府给予特殊政策,“菜篮子工程”车一律畅行,交警原则上不管。市政府很快采纳了这个建议。关于“菜篮子工程”车的制度,凝聚着裴老等人的智慧,到现在还在坚持。

裴老在位时还高度重视个体私营经济的发展,积极推动上海市出台《关于本市适当发展城镇个体经济的意见》《上海市城镇个体工商业户管理暂行办法》等多个文件,为上海个体私营经济的健康发展奠定了良好的基础。

1983年4月,裴老改任上海市政府顾问。在他的积极推动下,上海市批准市第二商业局与市饮食服务公司分离,组建上海新亚(集团)联营公司,走出了一条探索行业管理与机构改革的新路。1985年7月,裴老任上海市第八届人大常委会副主任兼财政经济委员会主任委员。在此期间,他积极贯彻改革开放的思想路线,认真抓好人大财经工作,先后主持了《上海市中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业的申请和审批规定》等10余项地方立法项目。

在财贸战线,裴老高瞻远瞩,特别注重与邻近和发达省市的财贸往来交流,互相取长补短。上世纪80年代中期,他与时任天津市副市长兼市委对外经济贸易党工委书记李岚清经常就两地财贸进行沟通。通过交流,有效地弥补了两地财贸的不足,推动了双方的共同发展,同时也收获了两人长久的友谊。退休后的李岚清曾多次到上海看望裴老,在裴老房间正面的墙壁上挂着李岚清特意亲自给他题写的“寿”字。

在20世纪八九十年代,江泽民、朱镕基先后任上海市委负责人,都高度重视“菜篮子工程”。1988年初,江泽民和朱镕基委托裴先白带领市财贸办和市农委的人在春节前考察了北京、天津,之后花了两个月时间做了大量的调查研究,制定了一个发展郊区副业生产和改革购销体制的办法。上海市委成立了负责副食品生产和供应的领导小组,朱镕基任组长,裴老任顾问。4月25日,朱镕基在上海市九届人大一次会议上的讲话高度评价裴老,他说,裴先白“搞财贸工作几十年,他这两个月的工作如果让我来做,我一年也做不出来”。5月3日,上海市召开副食品生产工作会议,裴老作了讲话,朱镕基也参加了会议并讲话,他一开始就说:“我赞成先白的讲话和在他主持下制定的改革方案。”“改革方案”就是发展副业生产和改革购销体制的方案。

“菜篮子工程”是裴老在财贸战线中的精彩之笔。他如数家珍地给我们列举了在财贸战线以及在人大工作期间各种具体的领导决策工作的场景,仿佛又回到了那充满激情的年代。

母爱乡情,心中永远的记忆

家乡美,澧水情。多年来,母爱和乡情始终是裴老心中永远的记忆和最美好的画卷。工作之余,让他魂牵梦萦的是母亲可亲可敬的形象和美丽的澧水河。

在裴老上学期间,父亲王绍东因操劳过度去世。在他小时记忆中,母亲易剑秋很爱他和弟妹,但绝不溺爱娇纵,而是把做人的道理寓教于立身行事、待人接物的家庭生活之中。母亲生活节俭,从不舍得给自己买什么,但只要有利于孩子们的成长,她永远是大方的。母亲靠给别人做佣工为生,勉强度日。从去武汉念高中到参加革命、后到上海工作,裴老有10多年没与母亲见面。母亲因长期想念儿子,眼睛近乎双双失明。解放后,母亲才知道儿子的下落。到上海工作不久,他便把母亲接到上海一起生活。

“文革”期间,裴老受到冲击,被停止职务,家人也受到牵连,妻子杨天被隔离审查。母亲因家庭成分问题被造反派强迫遣送回家,令人痛心的是,在遣返老家的途中母亲病逝于离家乡不远的一江之隔的湖北沙市。知道母亲去世的消息后,裴老当时身处逆境,根本无法回家奔丧,只好寄了几十元钱,委托同族人将母亲草草安葬在家乡的大堤附近。1988年,裴先白退居二线后,才挤出时间回家祭奠母亲,但不知母亲坟茔的具体位置。母亲魂归何处,他心里一片茫然,在家乡周公渡的大堤上他和妻子杨天悲恸至极。获悉情况后,澧县有关部门在周公渡红旗管段寻找裴老母亲的遗骨。在大堤附近,发现了3具遗骨,其中一具遗骨上裹有一段没有腐烂的尼纶衣袖,当年裴老母亲回家时穿的正是上海生产的尼纶秋衫。凭着关键的物证,经鉴定确定为裴老母亲易剑秋的遗骨,按当地风俗将遗骨重新安葬在一处小山岗上。母亲凄惨的遭遇成了裴老一辈子的心痛,留下了“子欲养而亲不待”的深深遗憾。

“我要让孩子们随时记得自己是湖南人,要以湖南人而骄傲,不要给湖南人丢脸。”裴老是这样说,也是这样做的。在上海工作期间,他始终关心着家乡的发展变化。上世纪70年代初,他积极支援家乡经济建设,利用上海先进技术和优秀人才,在安乡筹办了纺织厂。筹办纺织厂期间,裴老数次往返,亲自组织资金、人力、设备,希望将先进的纺织技术融入家乡。裴老说:“我当时负责商业和财贸方面的工作,一心想把上海先进的生产技术带到家乡去。刚开始,安乡的工人掌握不了先进的技术,一下子适应不了,怎么办呢?我就专门派了厂长和技术人员手把手地教他们。”

1990年5月,裴老离休后,他把全部的积蓄都捐给了家乡,修路建校。近年来,他积极争取资金,在澧县等地援建了5所希望小学,1所科技馆,1所医院和几家工厂,有效地推动了家乡经济社会的发展。他还想方设法积极引导上海多家企业到湖南投资,同时支持湘商进入上海,推动湖南上海两地的贸易往来,实现互利共赢。湘沪之间的交流合作日趋紧密。20世纪八九十年代,湖南省委、省政府领导熊清泉、俞海潮每次到上海招商引资,总忘不了要看望裴先白,与他一起叙乡情,谋发展。2010年上海世界博览会举行,在裴老热情的邀请下,家乡大周村先后有几批学校师生和村民到繁华的上海观看盛会。大周村每年都安排人去上海看望裴先白,为他带去家乡的祝福。裴老最挂牵的是家乡的经济社会发展情况,过去向村里人问得最多的是吃饭、交通问题解决没有?现在叮嘱得最多的是要勤劳致富,提高生活质量。近年来,大周村没有辜负他的期望,在支部书记李书金的带领下,经济社会发展逐步驶入了快车道。

裴先白退出领导岗位后,他仍心系上海的改革和发展,积极支持市委、市政府工作。他作为上海市新四军历史研究会顾问,在宣传革命历史、弘扬革命传统等方面做了大量工作。他淡泊名利,清正廉洁,严格要求子女和身边工作人员,从不为个人和亲属谋取利益。他的5个子女在各条战线都做出了不错的成绩。尤其大儿子王计生的企业成为知名企业,但父亲的教诲让他时刻记得要艰苦朴素、奉献国家,他传承了家风,多次为湖南边区、灾区捐建希望小学。讲到大儿子,裴先白自豪地说:“计生做得不错,我经常鼓励他要为家乡湖南多做点事,多出点力。”他这份浓浓的家乡情谊和朴实的话语让我们感慨万千。

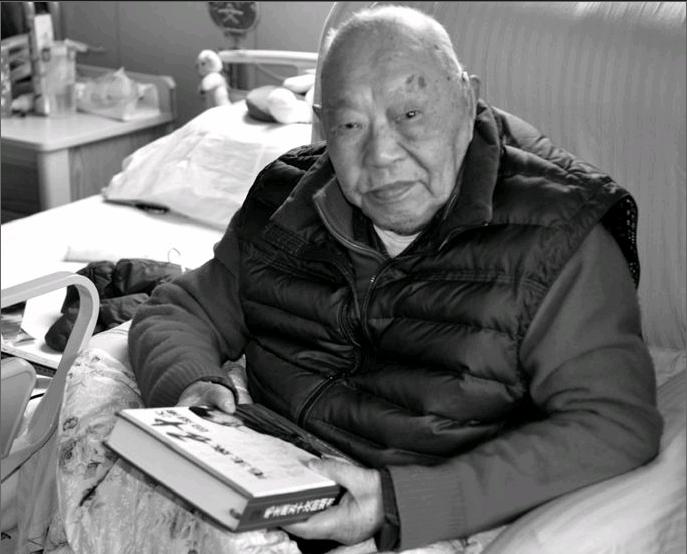

裴老笑着告诉我们:“近年来,由于身体原因,我基本谢绝了采访。但家乡人来了,我很高兴,愿意跟家乡人多接触交流。”他至今清楚地记得家乡澧县的名胜古迹和历代名人,保留着湖南特有的饮食习惯。

如今裴先白四世同堂,其乐融融。他指着与晚辈的合影,非常幸福地告诉我们相关的情况,有一张是今年春节裴老与第四代小曾孙的合影,他很惬意地说:“这个照得好,照得好,你瞧小家伙这张笑脸……”

与裴老告别时,我们衷心地希望在他百岁诞辰之时,再来拜访他,再次聆听他朴实纯真的浓浓乡音。

后记:3月4日凌晨,在结束采访后第五天,裴老在上海华东医院不幸去世。噩耗传来,我们震惊不已,悲恸万分。裴老的声音言犹在耳,他的笑容萦绕脑际,我们无限思念,追忆着采访的每个细节。作为裴老生前最后一次接受采访的媒体,让世人知道他参加革命无私奉献的76个春秋和令人景仰的高尚品格,我们责无旁贷。

对裴老的去世,习近平、李克强、刘云山、张高丽、胡锦涛、朱镕基、吴邦国、温家宝、李岚清等中央领导人表示了哀悼!