南京市天津新村小区开放空间平灾结合改造设计*

赖宇泽 程云杉 武士翔 顾菡娇 朱 楠 殷鸿渐 季建乐

南京林业大学 南京 210037

0 引言

平灾结合的城市开放空间指具备一定的应急避难功能,又能满足平时市民公众的停留、休憩、娱乐等需求的场所。小区内部的开放空间也属于城市开放空间的一部分[1]。这方面的专业设计在国外一些地震多发的地区开展较早。例如,时常发生自然灾害的日本在1993年提出了“防灾公园”的概念,即发生灾害时作为避难场所和避难通道的城市公园。经过长时期的防灾避险思想变迁和发展,日本已经成为防灾绿地建设最为完备的国家。

我国人口众多,城市发展十分迅速,但由于我国的城市防灾体系建设起步较晚,很多早期规划缺少考虑应急避难场所。2008年的5.12 大地震引发了全国城镇对于防灾避险绿地建设工作的重视。以笔者所在的城市南京为例,目前建有54 处应急疏散场所。然而这些避难场所却鲜有能达到国家标准的,大多数只是设置简单的标识,仅具备临时应急避难和疏散功能,缺少规范要求的应急设施。并且这些避难场所服务范围难以覆盖整个城区。南京有众多较早规划的小区,这些老小区分布密集、人口密度大、内部交通不便,当发生紧急灾难时难以及时疏散到附近的避难场所。通过规划小区内部公共空间,使其能够满足应急避难场所要求,并以此完善城市防灾体系的建设,是目前迫切需求的。

笔者针对南京城内建设时间较早、人口密集的一处小区——南京天津新村小区的开放空间进行了平灾结合改造设计,期望通过对小区内部公共开放空间的重新规划,增加城市内小型应急避难场所数量,改造并完善小区本身及整个城市的防灾体系。

1 小区开放空间现状

1.1 小区概况

天津新村社区位于江苏省南京市鼓楼区省政府西北方1 km、古林公园旁,面积约214 万m2,居民2 597 户,7 608 人[2]。小区规划建设时间较早,内部交通不便,缺少较宽敞的公共开放空间,具备南京现在老小区的普遍特征。同时其由于地形原因,又具有特殊性。

1.2 小区内部分区与交通

小区以东西方向的地理中心线为界,可分为南北2 个部分,两部分之间存在约4 m 的高差。北区占地面积较大,由2 个主要出入口与外界连通,内部交通较为便捷,但是缺少与外部的联系;南区由小区主轴道路贯穿,交通上相比北区更为通透。

1.3 小区绿化

小区内乔木以水杉、樱花、香樟、石楠、枇杷、无花果、棕榈、龙柏、雪松为主。灌木以小叶黄杨、红花继木、海桐为主。其中桂花、香樟含油率较高,一旦着火容易引起全株起火,发生紧急灾难时将十分危险[3]。

1.4 问卷调查

针对小区开放空间的平灾结合改造设计,我们对天津新村社区居民进行了问卷调查。问题设计为:是否知道和了解应急避难场所?是否注意过身边的应急避难场所指示牌?是否认为小区内应设应急避难场所?是否经历过紧急灾害等。通过分析调研数据,得出以下结论:1)72.5%的居民不了解或不怎么清楚何为应急避难场所,并且能说出附近应急避难场所的人很少数;2)应急避难指示牌难以让人们注意到,失去其本身意义;3)90%的居民认为应该在小区内部设立应急避难场所。

综上所述,可发现该小区缺少应对灾难发生的基础设施,同时居民对于应急避难还没有清晰的概念,周边的应急避难场所也难以发挥其应有作用。通过对小区内绿地的改造,使其符合应急避难场所标准,增加应急避难场所的数量,可以让人们更多地接触并认识到其重要性,从而保障灾时人们的安全。

2 平灾结合改造设计

2.1 改造原则

本项改造旨在通过对小区公共开放空间的重新规划,严格根据《城市应急避难场所建设技术标准》,使其达到Ⅲ级应急避难场所标准,来满足当地居民的避难疏散需求。改造从小区出入口、公共绿地、应急标识牌入手,并遵循以下几个原则:

1)安全第一,便捷通达。以“安全第一”为主要规划原则[4]。应急避难场所应保证避难逃生通道的畅通和避难人员的安全。天津新村的公共空间内植物茂盛,种类繁多,部分布置阻碍避灾时的快速通行。改造在“安全优先”的基础上考虑景观布置效果,避免植物对于道路的阻挡[5],以便灾时居民能以最快的速度到达避难场所。

2)平灾结合,以人为本。应急避难场所在平时用于居民聚会、休闲等活动,灾时则进行功能转换,用于防灾避难[6]。避难场所中的避难设施在达到国家标准要求的同时,强调人性化,并考虑残疾人等特殊群体的要求。

3)统筹规划,综合防灾。通过对该小区整体的调研分析,确定应急避难场所定位、避难设施的布置,逃生路线的规划[7],充分发挥应急避难场所抵御各种灾害的避难作用。

2.2 可达性改造

可达性指克服空间阻隔的难易程度。可达性分析改造对于小区内居民逃生路线有重要指导作用。该小区由于内部地形高差分为南北2 个区,避难疏散也根据分区分为2 个主要方向。地势较高的北区以向小区外部逃生为主,南区以内部的公共开放空间为主要疏散逃生场所。

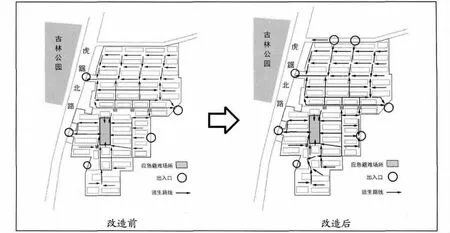

针对北区的逃生路线较为单一,封闭性较高。进行出入口的改造,增加北区的出入口,来缓解原本出入口的压力,从而提高人群疏散效率。将主要道路的宽度从4.5 m 扩宽到6 m,满足灾时消防和救灾物资运输车辆通行要求(图1,图2)。

2.3 公共开放空间改造

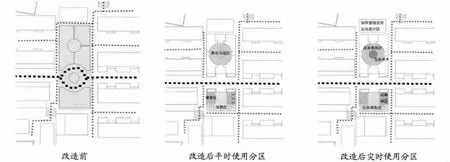

1)场地入口。由于小区内场地的限制,小区主道路将该场地分隔为2 部分。考虑到人员的疏散以及救护车等的停靠,对于场地的入口重新规划,设置在主要道路的两侧,可以更好地服务居民。

2)主道路。该场地主轴道路被圆形花坛分隔成双向车道,造成一定的交通不便。通过去除中间花坛来加强场地通透性。在满足应急避难场所标准的同时,设置小型景观,提高平时的使用率。

3)基础设施。根据《城市应急避难场所建设技术标准》,Ⅲ级应急避难场所基本设施配置应包括应急指挥管理设施、应急集结区、应急医疗救护与卫生防疫设施、应急供水设施、应急供电设施、应急厕所、应急标志等。由于居住区公共开放空间场地大小的限制,有选择地将部分基本避难设施与小区原有功能设施相结合,最大限度地利用小区原有设施。同时应急设施考虑到平灾结合,在平时主要为居民休憩、健身等服务。

图1 南京天津新村小区开放空间可达性改造设计平面布局

图2 南京天津新村小区开放空间基础设施改造设计平面布局

2.4 小区植物选择

含水率及耐火性高的植物能够对于火灾起抑制作用,包括作为遮蔽物、构成防火空间以及作为水分供给源等。在小区内部选择防火性较好的植物能更好地保证居民的人身财产安全。桂花、香樟等含油率高的植物容易整株燃烧,从防火安全考虑,应选择性地更换成樱花、水杉、银杏等含水率高的耐火树种。

2.5 应急标志

当发生紧急情况时,从众行为是非常普遍的,人们很可能由于恐慌而失去主见造成盲从[8]。应急标识可以引导人们在紧急情况发生时有目的性地疏散。通过在小区内部及周边设立应急标识及加强在社区内宣传相关知识,让人们能够在灾时安全迅速地到达避难场所。

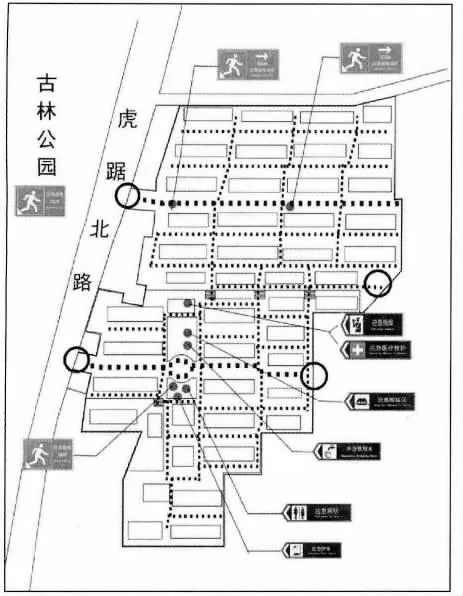

根据《应急避难场所标志》标准,将部分标志与场地互相结合,起到景观作用的同时又能吸引人们的注意(图3)。

综上所述,通过对该小区公共开放空间的改造和逃生路线的规划,使南区服务范围的公共开放空间达到国家Ⅲ级应急避难场所标准,场地面积达到2 000 m2,人均避难面积1.5 m2。并且增设应急避难基础设施,以满足人们在该场所临时避难的需求。根据实际情况,采用分区式的逃生路线。当发生小型灾害时,北区居民向附近的古林公园避难所疏散,而南区选择就近的公共绿地。发生较严重灾害时,居民第一时间以小区内公共绿地为临时避难场所,而后应该视情况转移到附近的古林公园及其他避难场所。

图3 天津新村小区应急避难场所标志分布

3 结语

以小区内部公共开放空间的平灾结合改造为出发点,能够弥补大型应急避难场所数量上和空间上的不足,完善整个防灾体系。同时,规划要考虑新老小区的实际情况,科学调研分析,进行妥善改造,造福当地居民。

[1]余琪. 现代城市开放空间系统的建构[J]. 城市规划汇刊,1998(6):49-56.

[2]百度百科.天津新村社区[EB/OL].[2014-03-10].http://baike.baidu.com/view/2578504.htm?fr=wordsearch.

[3]李树华.防灾避险型城市绿地规划设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[4]初建宇,苏幼坡. 城市地震避难疏散场所的规划原则与要求[J].世界地震工程,2006,22(4):80-83.

[5]姚珏. 城市公共空间与防灾应急避难功能的研究:以杭州城市为例[J].现代装饰:理论版,2011(9):159.

[6]王郅强,王志成. 我国应急避难场所现存问题与发展策略[J].东岳论丛,2011(8):65-69.

[7]江俊浩,史劲松,李有旺. 从防灾减灾看城市公园的规划建设:以成都市为例[J]. 西南交通大学学报:社会科学版,2008,9(5):72-77.

[8]冉茂梅.基于地震避难行为心理的避难地空间体系研究[D].成都:西南交通大学,2012.