感觉寻求与青少年网络游戏成瘾:社会印象和情感联结的链式中介作用

郭碧味,胡谏萍,张秋艳,张 卫

(1.华南师范大学 心理学院/心理应用研究中心,广东广州510631;2.台湾龙华科技大学 通识教育中心,台湾 桃园;3.华南师范大学增城学院,广东广州511363)

一、问题的提出

互联网在青少年生活中扮演着越来越重要的角色。中国互联网络信息中心2014年1月发布的《第33次中国互联网络发展状况统计报告》显示,中国10—19岁青少年网民现约1.49亿人,占网民总数(6.18亿)的24.1%,是互联网使用的主要人群。中国青少年新媒体协会(原中国青少年网络协会)发布的《中国青少年网瘾报告(2009)》显示,中国城市青少年网瘾群体约占青少年网民的14.1%,47.9%的网瘾青少年上网的主要目的是玩网络游戏。青少年网络游戏成瘾是当前世界性心理卫生问题,其带来的消极影响非常严峻[1,2],对青少年网络游戏成瘾的前因影响因素及其作用机制进行研究,是对其进行科学预防和有效控制的基础,有着重要的理论和现实意义。

在众多个性特征中,感觉寻求可能在青少年网络游戏成瘾的发生和发展过程中起着重要的作用。感觉寻求是指个体对变化的、新异的、复杂的、强烈的感觉及体验的寻求,以及为了获得这些体验而进行生理的、社会的、法律的和经济的冒险行为的愿望[3,4]。国内外大量实证研究表明,感觉寻求是网络成瘾的重要风险因子[5,6]。但已有的研究存在以下几点局限:第一,这些研究大多采用Zuckerman等人编制的感觉寻求量表,量表中的去抑制维度包括了冲动性内容[7],采用这个研究工具极有可能混淆感觉寻求和冲动性对网络成瘾的影响;第二,相较于其他网络应用而言,网络游戏更具多变性、新异性、复杂性和强烈性,玩网络游戏能更快更高效地满足青少年感觉寻求的需求,因此,有针对性地探究感觉寻求对网络成瘾的最重要亚型——网络游戏成瘾的影响,对于理解青少年网络游戏成瘾的发生机制更具价值[1];第三,感觉寻求在很大程度上受基因和生物因素的影响,难于对其进行干预,因而简单地探讨感觉寻求与网络游戏成瘾的关系是不够的,需要进一步考察感觉寻求影响网络游戏成瘾的中介过程才能为干预实践提供更好的指导。针对以上三点不足,本研究拟采用Li等人[6]翻译修订的Steinberg等人[7]的排除冲动性成分的感觉寻求量表,探究感觉寻求对青少年网络游戏成瘾的影响及其中介机制,以期更深入地理解感觉寻求如何对青少年网络游戏成瘾起作用,为更好地进行干预实践提供指导和支持。

根据感觉寻求的生物—社会—情感理论,受基因、生物、心理生理和社会因素影响的感觉寻求会在一定程度上影响个体的情感、偏好和行为[8]。一方面,个体可能会根据自身对某行为的情感联结来决定是否进行该行为。所谓情感联结,即个体对某一特定行为的情感,可以简单地理解为个体对某行为的喜欢或不喜欢。个体会给某对象或行为标上不同性质的情感标签,并根据这些情感标签来指导行为[9]。研究发现,高感觉寻求的个体饮酒后产生愉快情感联结,进而影响之后的饮酒行为[8]。因此,我们推测,在网络游戏的过程中,感觉寻求水平高的青少年可能更容易对网络游戏产生积极的情感联结,从而更容易发展成网络游戏成瘾。

另一方面,个体也可能会根据对某行为其他参与者的社会印象来决定是否进行该行为[10,11]。所谓社会印象,即对某行为参与者形象的评价,如认为青少年吸烟者是怎样的,很酷的还是自甘堕落的。这种社会印象带有明显的社会和情感色彩。日常生活中,感觉寻求倾向强的青少年在不断地追求新异的、强烈的感觉和体验,他们会积极地寻找可以更快更有效地满足这一需求的机会或环境。玩网络游戏正是当前社会背景下青少年藉以满足寻求上述需求满足的最便捷最有效的途径之一,因而,感觉寻求倾向强的青少年更容易对网络游戏玩家形成正面的社会印象。同时,为了让自己也给别人留下这样正面的社会印象,青少年会更多地参与到类似的风险行为中。已有研究发现,感觉寻求高的个体更容易对一般吸烟者产生正面的社会印象,从而更有可能出现吸烟行为[11]。因此,有理由预测,在网络游戏使用过程中,感觉寻求倾向强的青少年可能更容易对其他网络游戏参与者产生正面的社会印象,从而更容易发展成网络游戏成瘾。

值得注意的是,对风险行为参与者的社会印象会影响个体对风险行为的情感联结[16]。对风险行为参与者形成正面的社会印象后,个体更容易在风险行为的参与过程中获得积极的情感体验。因此,可进一步提出假设,社会印象和情感联结在感觉寻求和青少年网络游戏成瘾的影响中可能发挥着链式中介作用,即“感觉寻求→社会印象→情感联结→青少年网络游戏成瘾”。

综上所述,本研究拟考察青少年感觉寻求与其网络游戏成瘾的关系,以及深入探讨青少年对一般网游玩家的社会印象和他们对网络游戏的情感联结在其中的链式中介作用。

二、研究方法

(一)研究对象

采用整群取样法,选取广东省广州市两所工科职业中学高一的学生共411人作为调查对象。其中具有上网玩游戏经验的被试有372人,占总人数的91%。鉴于本研究探讨的是网络游戏成瘾,具有上网玩游戏经验的调查对象才是符合本研究要求的被试。因此,本研究所有分析均是基于这372人的数据,均为男生,平均年龄为16±0.85岁。

(二)研究工具

1.感觉寻求 采用 Li等人[6]翻译修订的Steinberg等人[7]的感觉寻求量表,针对中国文化背景,中文修订版量表对原量表个别项目进行了完善。该量表为单维结构,共6个项目,如“为了追求兴奋和刺激,我愿意把什么事情都尝试一遍”。要求被试报告各个项目与自己实际情况的吻合程度。采用六点记分,1表示完全不符合,6表示完全符合。计算所有项目的均分,分数越高表示感觉寻求倾向越强。本研究中其内部一致性α系数为0.68。

2.情感联结 借鉴Peters和Slovic[12]使用的词语联结法测量被试对网络游戏的情感联结。当被试看到“网络游戏”的短语时,要求被试写下5个在脑海当中浮现的想法或者图像,并指出这些想法或图像的属性,从1非常消极到6非常积极。根据经验,这种开放性的题目,多数被试会选择故意不填,或者不写想法,而直接选择属性。因此,在正式本研究前通过网络平台招募了50名网络游戏玩家作为被试,其中男生46人,女生4人,平均年龄为17±2.03岁。经过分析,选取其中具有代表性的情感词语,如“开心”“有趣”“吸引人”等词语,编成7个句子,如“上网玩游戏的时候,我觉得很开心”。要求被试报告各项目与自己的吻合程度。采用六点记分,1表示完全不符合,6表示完全符合。计算所有项目的均分,分数越高表示被试对网络游戏的积极情感联结水平越高。本研究中其内部一致性α系数为 0.90。

3.社会印象 对其他一般网络游戏玩家的社会印象分为正面社会印象(如聪明的)和负面社会印象(如自甘堕落的)两方面的评价,共14个项目。要求被试报告各个形容词与自己对网游玩家评价的符合程度。采用六点记分,1表示完全不符合,6表示完全符合。计算两个维度各自项目的均分,分数越高表示被试对网络游戏玩家的正面社会印象或负面社会印象评价越高。本研究中,正面和负面社会印象的内部一致性 α系数分别为 0.85和0.87。

4.青少年网络游戏成瘾 改编自台湾学者陈淑惠等[13]的中文网络成瘾量表(Chinese Internet Addiction Scale,CIAS),将量表中“网络”字眼改成“网络游戏”,全量表共26个项目,包括核心症状和消极后果两个分量表。其中,核心症状包括强迫性上网、戒断反应和耐受性三个维度;消极后果包括人际与健康问题和时间管理问题两个维度。采用四点记分,1表示极不符合,4表示非常符合。计算所有项目的总分,分数越高表示成瘾倾向越强。根据Ko等[14]的网络成瘾切分点,当被试的总分≥64分时,则被判定为成瘾者。在本研究中,达到成瘾标准的有58人,占有网游经验被试的15.5%,这与中国青少年网络协会的调查数据相一致。本研究中,总量表的内部一致性α系数为0.94,其中,核心症状分量表的内部一致性α系数为0.91,三个维度强迫性上网、戒断反应和耐受性分量表的内部一致性 α 系数分别为0.78、0.82 和0.78;消极后果分量表的内部一致性α系数为0.88,两个维度人际与健康问题和时间管理问题分量表的内部一致性α系数分别为0.83 和 0.77。

(三)施测过程和数据处理

以班级为单位进行团体施测,施测前征得学校和青少年学生本人的知情同意。主试为经过培训的心理学专业研究生,采用统一指导语,要求被试在仔细阅读指导语后按题目顺序作答。每两名主试负责一个班级的施测,在作答过程中,青少年学生若有不明题意可随时举手,主试将及时给予解答。问卷不记名,完成时间约为20分钟,所有问卷当场收回。数据录入采用EXCEL进行,统计分析采用SPSS 18进行。

三、结果与分析

(一)描述统计

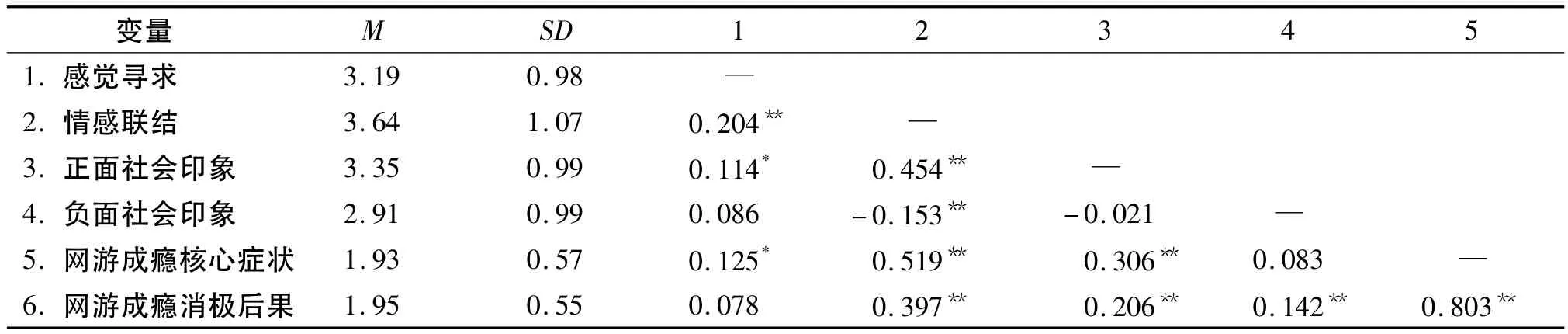

所有变量的平均值、标准差和相关矩阵如表1所示。感觉寻求与情感联结、正面社会印象显著正相关,而与负面形象相关不显著;感觉寻求、情感联结、正面社会印象与网络游戏成瘾核心症状和消极后果显著正相关;情感联结与核心症状的关联程度高于正面社会印象与核心症状的关联程度,这为进一步检验链式中介作用提供了支持。

表1 各变量的描述统计(N=372)

(二)社会印象和情感联结的链式中介作用

由于感觉寻求与负面社会印象的相关不显著,因而只需检验正向社会印象和情感联结在感觉寻求与网络游戏成瘾间的中介效应。根据Baron和Kenny[15]提出的中介效应检验程序进行检验。这一链式中介作用显著需要同时满足下列条件:(1)感觉寻求可显著预测情感联结和网络游戏成瘾;(2)感觉寻求可显著预测正向社会印象和情感联结;(3)正向社会印象和情感联结可显著预测网络游戏成瘾;(4)在控制了情感联结的作用后,感觉寻求对网络游戏成瘾的预测系数减弱或不再显著;在控制了正向社会印象的作用后,感觉寻求对情感联结的预测系数减弱或不再显著。研究中所用变量均进行了中心化处理。

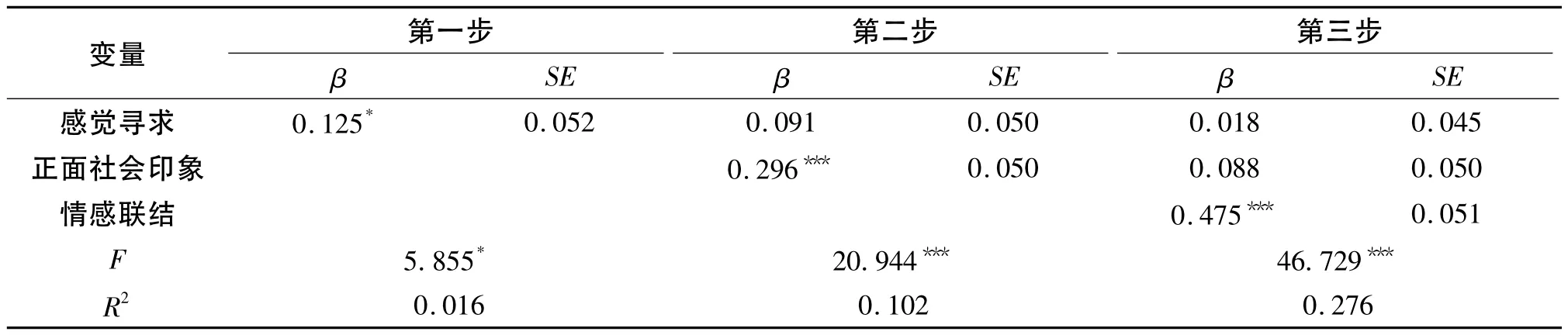

首先,需要确定自变量(感觉寻求)和中介变量(正面社会印象和情感联结)对网络游戏成瘾的预测作用。因此,以网络游戏成瘾为因变量,感觉寻求、正面社会印象和情感联结为预测变量进行多元层次回归分析。结果(见表2)发现,感觉寻求可显著正向预测网络游戏成瘾(β=0.125,p<0.05);控制感觉寻求后,正面社会印象也可显著正向预测网络游戏成瘾(β =0.296,p<0.001);此外,控制了感觉寻求和正面社会印象后,情感联结仍可显著正向预测网络游戏成瘾(β =0.475,p<0.001)。

表2 对青少年网络游戏成瘾的回归分析

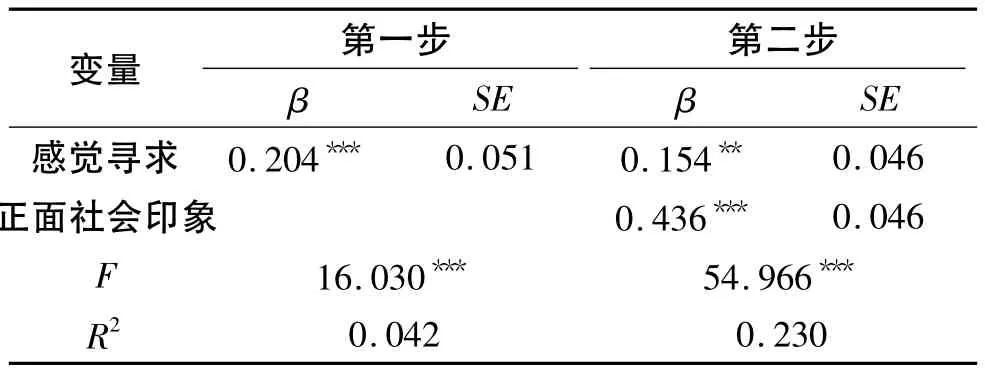

在确定了感觉寻求、正面社会印象和情感联结对网游成瘾的显著正向预测作用后,继续以情感联结为因变量,感觉寻求和正面社会印象为预测变量进行多元层次回归分析。结果(见表3)发现,感觉寻求和正向社会印象均可显著正向预测情感联结,结合表2的结果进行Sobel检验发现,感觉寻求和正向社会印象均是通过情感联结间接对青少年网络游戏成瘾起作用,即情感联结是感觉寻求和正面社会印象影响青少年网络游戏成瘾的中介变量(Z1=3.150,Z2=6.643,ps<0.001)。

表3 对情感联结的回归分析

最后,以正面社会印象为结果变量,感觉寻求为预测变量进行回归分析。结果发现,感觉寻求可显著正向预测正面社会印象(β=0.114,SE=0.052,p<0.05,F=4.894,R2=0.013)。结合表 3的结果进行Sobel检验发现,感觉寻求既直接影响青少年对网络游戏的情感联结,也可以通过提升其对一般网络游戏玩家的正面社会印象来间接促进对网络游戏的情感联结,即正面社会印象在感觉寻求与情感联结关系中起着部分中介作用(Z=2.136,p<0.05)。

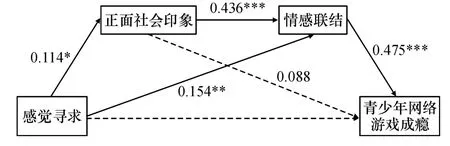

根据以上分析可得到链式中介效应模型如图1所示。

图1 社会印象和情感联结在感觉寻求与网络游戏成瘾间的链式中介效应模型

四、讨 论

(一)感觉寻求和青少年网络游戏成瘾的关系

本研究考察了感觉寻求和青少年网络游戏成瘾的关系,结果发现,感觉寻求与青少年网络游戏成瘾显著正相关,感觉寻求是青少年网络游戏成瘾的重要风险因素。本研究采用改进了的感觉寻求测量工具,排除了冲动性的混淆效应,对感觉寻求的测量更为准确,从而使所得出的感觉寻求与青少年网络游戏成瘾之间关系的结论更加可靠。

美国一项较大型的横断研究[7]发现,感觉寻求的发展与青春期成熟程度相联系,在10—15岁这一青少年早期阶段明显增加。而Harden和Tucker-Drob[16]2011年发表的一项追踪研究更表明,感觉寻求在青少年中期骤增,在16岁左右达到顶峰。本研究中的绝大多数被试就是处于这样的阶段,为满足感觉寻求的需要,他们急需寻找途径来追求新异的、刺激的感觉和体验[3]。但是,在中国,青少年承受着繁重的学业压力[17],需要花更多的时间在学业功课上,使得他们的活动范围受到很大的限制,同时也使其追求刺激体验的途径相对减少。但是感觉寻求是伴随青春期发展而产生的,一旦感觉寻求的需要和动机被激活,个体必定想方设法在有限的资源中寻找满足这种需要的途径。随着互联网的不断发展,青少年可以更容易地接触网络,而网络游戏中的角色扮演和等级挑战,正好满足了青少年追求新颖、复杂和刺激体验的需要。因此,在受限的活动范围内,玩网络游戏极有可能成为青少年追求和满足刺激体验的最便捷、最有效的途径,因而感觉寻求倾向高的青少年更容易沉迷于网络游戏。

(二)社会印象和情感联结的中介作用

本研究引入社会印象和情感联结拟深入探讨感觉寻求对青少年网络游戏成瘾起作用的具体机制。结果发现,正面社会印象和积极情感联结在感觉寻求和青少年网络游戏成瘾关系之间起着链式中介作用。感觉寻求通过提升青少年对网游玩家的正面社会印象间接促进其对网络游戏的积极情感联结,进而影响其网络游戏成瘾。

根据感觉寻求的生物—社会—情感理论,感觉寻求会在一定程度上影响个体的情感、偏好和行为[8]。一方面,为满足感觉寻求的需要,青少年趋向一些新颖的、容易让人兴奋的活动,如网络游戏。感觉寻求倾向高的个体可能会长时间地沉浸在网络游戏的世界中直到获得最佳体验[18],在追求网络游戏最佳体验的过程中,个体在不知不觉中形成了对网络游戏的积极情感联结。而与此同时,同样是为了更好地满足感觉寻求的需要,青少年必定会寻找那些新奇的刺激机会和环境。在中国,在网吧上网的青少年网民比例高达48.1%[19]。在网吧这样网游玩家集中的地方,高感觉寻求倾向的青少年更容易被网游玩家所吸引,在不知不觉中对其他网游玩家形成强烈的正面社会印象,如认为他们更聪明、能力更强等。

本研究发现,对网络游戏玩家的正面社会印象更有利于个体在网络游戏过程中获得最佳体验,从而形成对网络游戏的积极情感联结。这表明,青少年对网络游戏的情感联结,不仅受感觉寻求这一人格因素所影响,而且也受到社会因素所影响。由于情感信息比认知信息有更强的通达性,因此在作决策时,个体更容易受到情感信息的影响[20]。如果青少年已对网络游戏产生积极的情感联结,那么他们很可能继续当前的网络游戏行为,以致上瘾。

(三)对现实工作的启示

本研究为认识青少年网络游戏成瘾提供了新的视角,也对其预防和控制具有重要的现实意义。首先,应高度重视感觉寻求对青少年网络游戏成瘾的影响。一方面,青少年时期,感觉寻求水平随着年龄的增长而迅速上升,因而有必要识别高感觉寻求倾向的青少年,对其进行专门的干预;另一方面,感觉寻求水平的提升是自然发生的,因而学校和家长也需要做好因势利导工作,创设适当的活动或渠道以满足或释放青少年这种强烈的内在需求。

其次,应重视青少年对网络游戏形成的外显积极情感联结以及他们对网游玩家的社会印象与青少年网络游戏成瘾的关系。根据风险行为的双系统模型[5],青少年是否出现风险行为,是社会情绪系统和认知控制系统相互竞争、抗衡的结果。社会情绪系统虽然不是长期处于高度激活的状态,但是它容易受到情境等因素的影响而被激活;而认知控制系统则不容易受影响,处于相对稳定的状态。当社会情绪系统没有被充分激活,认知控制系统还能与之抗衡;但是当社会情绪系统被高度激活,认知控制系统则无法与之抗衡。

一般来说,青少年之所以更多地参与风险行为,一方面是因为他们对奖赏、情感线索和新颖事物非常敏感,另一方面则是他们的冲动控制和抑制的能力还没有发展成熟。过去对于风险行为的干预主要集中在决策的理性成分上,如提高评估行为的风险性和自身对风险的易感性以及逻辑推理和基本信息加工能力,但大量的研究已经证明,这样的干预收效甚微。本研究发现,青少年对网络游戏形成的外显积极情感联结以及他们对网游玩家的社会形象评价,在网络游戏成瘾的发展过程中起着重要作用。情感即信息的理论[21]也认为,情感的一个重要功能是提供信息,引导个体的行为。进入青春期,青少年对奖赏信息变得特别敏感,特别容易受到情感信息的影响。本研究结果提示我们应该让青少年意识到情感反应对自身行为的引导作用,在玩网络游戏的过程中正确地看待游戏体验、对网游玩家的社会形象作出客观的评价,通过调整认知而有意识地控制和利用情感信息来引导自己的行为。

五、结 论

本研究得到以下主要结论:(1)感觉寻求正向影响青少年的网络游戏成瘾;(2)正面社会印象和情感联结在感觉寻求和青少年网络游戏成瘾之间具有链式中介作用,感觉寻求通过提升青少年对其他网游玩家的正面社会印象间接促进其对网络游戏的积极情感联结的形成,进而影响青少年网络游戏成瘾。

[1]K.S.Young.Understanding Online Gaming Addiction and Treatment Issues for Adolescents.The American Journal of Family Therapy,2009,37:355—372.

[2]张卫,胡谏萍,甄霜菊,等.网络游戏成瘾的心理与神经机制研究.华南师范大学学报:社会科学版,2012(5):46—53.

[3]张明,梅松丽.影响感觉寻求人格特质的生物遗传因素.心理科学进展,2007,15(2):249—252.

[4]M.Zuckerman.Sensation Seeking and Risk Behavior.Washington,D.C.American Psychological Association,2007.

[5]C.Ko,J.Yen,C.Chen,et al.Tridimensional Personality of Adolescents with Internet Addiction and Substance Use Experience.Canadian Journal of Psychiatry,2006,51(14):887—894.

[6]D.Li,W.Zhang,X.Li,et al.Stressful Life Events and Problematic Internet Use by Adolescent Females and Males:A Mediated Moderation Model.Computers in Human Behavior,2010,26(5):1199—1207.

[7]L.Steinberg,D.Albert,E.Cauffman,et al.Age Differences in Sensation Seeking and Impulsivity as Indexed by Behavior and Self-report:Evidence for a Dual Systems Model.Developmental Psychology,2008,44(6):1764—1778.

[8]D.Romer,M.Hennessy.A Biosocial- affect Model of Adolescent Sensation Seeking:The Role of Affect Evaluation and Peer- group Influence in Adolescent Drug Use.Prevention Science,2007,8(2):89—101.

[9]P.Slovic,M.L.Finucane,E.Peters,et al.The Affect Heuristic.European Journal of Operational Research,2007,177(3):1333—1352.

[10]F.X.Gibbons,M.Gerrard.Predicting Young Adults'Health Risk Behavior.Journal of Personality and Social Psychology,1995,69(3):505—517.

[11]S.E.Hampson,J.A.Andrews,M.Barckley.Childhood Predictors of Adolescent Marijuana Use:Early Sensation- seeking,Deviant Peer Affiliation,and Social Images.Addictive Behaviors,2008 ,33(9):1140—1147.

[12]E.Peters,P.Slovic.The Role of Affect and Worldviews as Orienting Dispositions in the Perception and Acceptance of Nuclear Power.Journal of Applied Social Psychology,1996,26:1427—1453.

[13]陈淑惠,翁丽祯,苏逸人,等.中文网路成瘾量表之编制与心理计量特性研究.中华心理学刊,2003,45:279—294.

[14]C.H.Ko,J.Y.Yen,C.F.Yen,et al.Screening for Internet Addiction:An Empirical Study on Cut-off Points for the Chen Internet Addiction Scale.The Kaosiung Journal of Medical Sciences,2005,21(12):545—551.

[15]R.M.Baron,D.A.Kenny.The Moderator- mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Concept,Strategic,and Statistical Considerations.Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173—1182.

[16]K.P.Harden,E.M.Tucker- Drob.Individual Differences in the Development of Sensation Seeking and Impulsivity during Adolescence:Further Evidence for a Dual Systems Model.Developmental Psychology,2011,47(3):739—746.

[17]C.F.Yen,J.U.Y.U.Yen,C.H.Ko.Internet Addiction:Ongoing Research in Asia. World Psychiatry,2010,9(2):97.

[18]D.Choi,J.Kim.Why People Continue to Play Online Games:In Search of Critical Design Factors to Increase Customer to Online Contents.Cyberpsychology& Behavior,2004,7(1):11—24.

[19]中国互联网络信息中心.中国青少年上网行为调查报告[EB/OL].http:∥www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/qsnbg/201208/P020120816403477216094.pdf.

[20]M.L.Finucane,A.Alhakami,P.Slovic,et al.The Affect Heuristic in Judgments of Risks and Benefits.Journal of Behavioral Decision Making,2000,13(1):1—17.

[21]K.Van den Bos.On the Subjective Quality of Social Justice:The Role of Affect as Information in the Psychology of Justice Judgments.Journal of Personality and Social Psychology,2008,85(3):482—498.