从大屋顶到格子间

■ 撰文 洱玫

从大屋顶到格子间

■ 撰文 洱玫

建筑以沉默的方式记录着历史,它一度有尊严地矗立于某处,忠实地展现了它诞生之日的时代与地域特征。

同西方建筑“直指苍穹”的传统不同,旧时的中国建筑绝大多数为平房,庭院深深,院落连蔓,向平面延展开来。先祖们用质朴的智慧为自己构建了因地制宜的家园,依山而建傍水而居,虽缺乏所谓“科学”的支撑,但祖祖辈辈也热热闹闹地生活下来了。

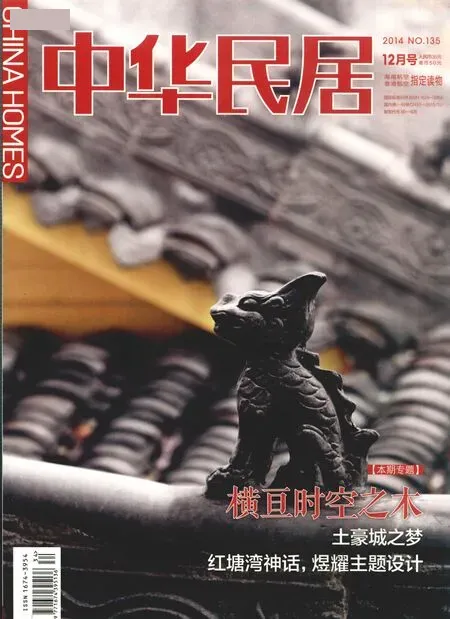

与木有关的时代,是温厚而绵长的。那些大屋顶之下的不仅仅是雕龙刻凤的智慧,更是一种情意绵绵的厮守和家长里短的史诗。

一砖一瓦都积淀着历史与人生的痕迹。

走过温厚的上千年后,中国社会进入一个东西文化疯狂交错,五光十色变迭的时代。急切想要改变,摆脱落后的心态推动了那些随声附和般的西方文化融合。街头的建筑也如人的思想一样,不断涌动出中西合璧的韵律。

于是,曾经有韵律感的居所渐渐被整齐划一的格子间代替。那些向平面展开的建筑渐渐开始高耸云霄,有了不一样的味道。当然,也有人想要缅怀传统,于是那些地地道道的洋楼上被不假思索地冠以“中国”之名的大屋檐,画上朱红的壁画,那一幕便如同穿错服装的戏子让人难受。所谓中西融合之作,像极了那些穿着旗袍的金发碧眼女性,即便千补万修后形似了,却终归是少了那股被本土文化长久熏陶的韵味,少了那股木头的香气。

中西合璧的建筑成为一个时代的符号

在人行楼道变成了储藏间、厨房的筒子楼里,小孩在楼道里踢皮球,男人们洗菜切菜,主妇们一边高声聊天一边炒菜……这一幕,陪着多少人走过了青春。

当人们终结了食不果腹的日子之后,有个好居所的念头再次浮现出来。从二十世纪八十年代开始,所谓商品房的出现在当时让很多人喜笑颜开。离开了几家人共用的大厨房,肮脏的公共厕所,拿到属于一家人几十平米空间钥匙的一瞬间,大多数人都是喜悦而幸福的。“火柴盒”式的所谓现代建筑是从苏联那里学来的,大多数城里人一直住到了20世纪末。在物资短缺的年代,美观显得并不那么重要了。标准的二室一厅、三室一厅满足了人们基本的居住需求。从窗户放眼出去,是一片片火柴盒式的灰色或砖色楼房,户型设计单一、材质简单、以行列式布局为主。楼里面是昏暗的通道,楼外面是单调的行道树,居住环境在当时并不被重视。

社会依然在走,紧密的灰色格子间渐渐地不再讨人欢喜。房屋的修建有了规划的概念,建设者努力在愈发拥挤的楼房之中增添人造绿地,假山流水,力图还原陶渊明似的田园生活。有人在阳光并不充沛的阳台上种满花草,用人工的方式搭建自己的世外桃源,了却自己的田园居住梦。

在各大城市停留,午夜梦回,依窗而立,需要花一些时间来确定身在何方。在这一刻,不过想要一个地方,可以沉淀下多年行走带回去的故事。从风餐露宿到田间农宅,再到高楼林立,人类不断地勾勒并实践着最符合彼时心智和环境的居住梦,一步一步地推进着,一圈一圈地回归着。

离开了院落的生活,有多少人的童年是在楼梯间的奔跑中度过

格子间般的筒子楼是一个时代的烙印,尽管美观尚缺,但那是那个时代“洋气”的象征