国外海洋卫星发展综述

海洋在天气和气候变化中扮演着重要角色。通过海洋卫星对海洋进行监测在维护海洋权益、军事保障、资源调查、环境监测和灾害预测等方面有重要作用。

民用海洋卫星从功能上一般可以分为两类:海洋水色卫星和海洋动力环境卫星;也有一些卫星属于综合观测型海洋卫星,即可以同时具备海洋水色和动力环境监测功能。军用海洋卫星主要分为电子型海洋监视和雷达型海洋监视卫星。海洋水色卫星主要用于探测海洋水色要素,如叶绿素浓度、悬浮泥沙含量、有色可溶有机物等,此外也可获得浅海水下地形、海冰、海水污染以及海流等有价值的信息。海洋动力环境卫星主要用于获得海面风场、海面高度场、浪场、海洋重力场、大洋环流和海表温度场等海洋动力环境参数。

海洋卫星的灵魂是用于海洋观测的有效载荷,主要包括海洋水色成像仪、微波辐射计、微波散射计、雷达高度计和合成孔径雷达等。有的卫星只携带一种载荷,有的卫星携带多种载荷。

1 美国海洋卫星的发展

美国海洋水色卫星

美国海洋水色卫星的有效载荷通常是多光谱扫描仪或成像仪。继1978年美国雨云-7(Nimbus-7)卫星的海岸带水色扫描仪(CZCS)观测数据的成功应用之后,海洋水色成为卫星重要的观测内容。

1997年8月1日,美国发射了专用的海洋水色卫星—“海洋星”(Seastar),后重命名为轨道观测-2(OrbView-2),星上唯一有效载荷为海洋观测宽视场遥感器(SeaWiFS),其空间分辨率为1.13km,幅宽2800km,有8个工作波段。

美国于1999年12月和2002年5月发射的“土”(Terra)卫星和“水”(Aqua)卫星是“地球观测系统”(EOS)的重要组成部分。这两颗卫星均携带了中分辨率成像光谱仪(MODIS),该光谱仪有36个通道,其分辨率为250m、500m、1km。

对于水色成像仪,通常认为雨云-7卫星携带的海洋水色扫描仪为第一代,海洋观测宽视场遥感器为第二代,中分辨率成像光谱仪为第三代,因为其分辨率最高,工作波段数量最多。

2019年,美国将发射“气溶胶、云和生态学”先导星(PACE),该卫星将搭载更先进的海洋水色成像仪(OES)。随后发射的“气溶胶、云和生态学”(ACE)卫星也将携带水色成像仪。美国计划2020后发射“沿海和空气污染地球静止卫星探测项目”(GEO-CAPE)卫星,将具有300m的空间分辨率,可用于海洋水色观测。

美国海洋动力环境卫星

美国海洋动力环境卫星所携带的微波辐射计是被动式的微波遥感器,它本身不发射电磁波,而是通过被动地接收被观测场景辐射的微波能量来探测目标的特性;微波散射计、雷达高度计和合成孔径雷达则都属于主动雷达系统。微波散射计利用不同风速下海面粗糙度对雷达后向散射系数的响应间接地反演海表风场信息;雷达高度计利用来自卫星正下方的脉冲回波特征分别测量海面高度、有效波高及海面风速;合成孔径雷达利用卫星运动综合成大尺度的天线阵的原理,将沿轨迹单天线发射与接收的信号通过数据处理,提高被探测目标的空间分辨率,以获得海面的二维图像。

雨云-7卫星

“土”卫星

“水”卫星

(1)以微波辐射计为主要载荷的海洋动力环境卫星

通常,用于海洋观测的微波辐射计工作于6.6~37GHz、89GHz等探测频段,采用一定入射角的圆锥扫描方式进行对地扫描观测。美国2002年发射的“水”卫星携带先进微波扫描辐射计-E(AMSR-E),该仪器由日本提供。先进微波扫描辐射计-E在6.9~89GHz范围内有5个工作频点(6.925GHz、10.65GHz、18.7GHz、23.8GHz、36.5GHz和89GHz),都具有双极化方式,空间分辨率5.4~56km,幅宽1445km。

使用水平和垂直极化的微波辐射计无法进行海面风向测量,而全极化微波辐射计可以测量海面风场(风速、风向)的丰富信息,若频率向下延伸到L频段,还可进行海水盐度和土壤湿度的测量。2003年1月,美国军方成功发射了“克罗里斯”(Coriolis)卫星,携带风微波辐射计(WindSat),其代表着微波辐射计向全极化方向发展。风微波辐射计工作在6.8GHz、10.7GHz、18.7GHz、23.8GHz和3 7.0 G H z等5个频点,共有2 2个通道,其中10.7GHz、18.7GHz和37.0GHz通道是全极化的,6.8GHz和23.8GHz通道为双极化(垂直极化和水平极化)。风微波辐射计采用1.8m直径偏置抛物反射面天线。

2 0 1 1年,美国发射了与阿根廷合作开发的科学应用卫星-D(S A C-D),其“宝瓶座”(Aquarius)载荷由美国航空航天局下属喷气推进实验室(JPL)研制,它由工作在1.413GHz的L频段推扫式偏振微波辐射计和工作在1.26GHz的散射计组成,用于探测海表盐度。它的探测原理是应用微波辐射计观测海水的亮温,再通过亮温与盐度的关系,应用算法进行盐度反演,就可以从微波辐射计得到的亮温数据中反演出海水的盐度。国际上统一的认识是选择频率为1.4GHz的L频段作为盐度遥感的首选频段,因在这一频段,亮温对于海水盐度的变化比较敏感。散射计的作用是对辐射计进行校正。

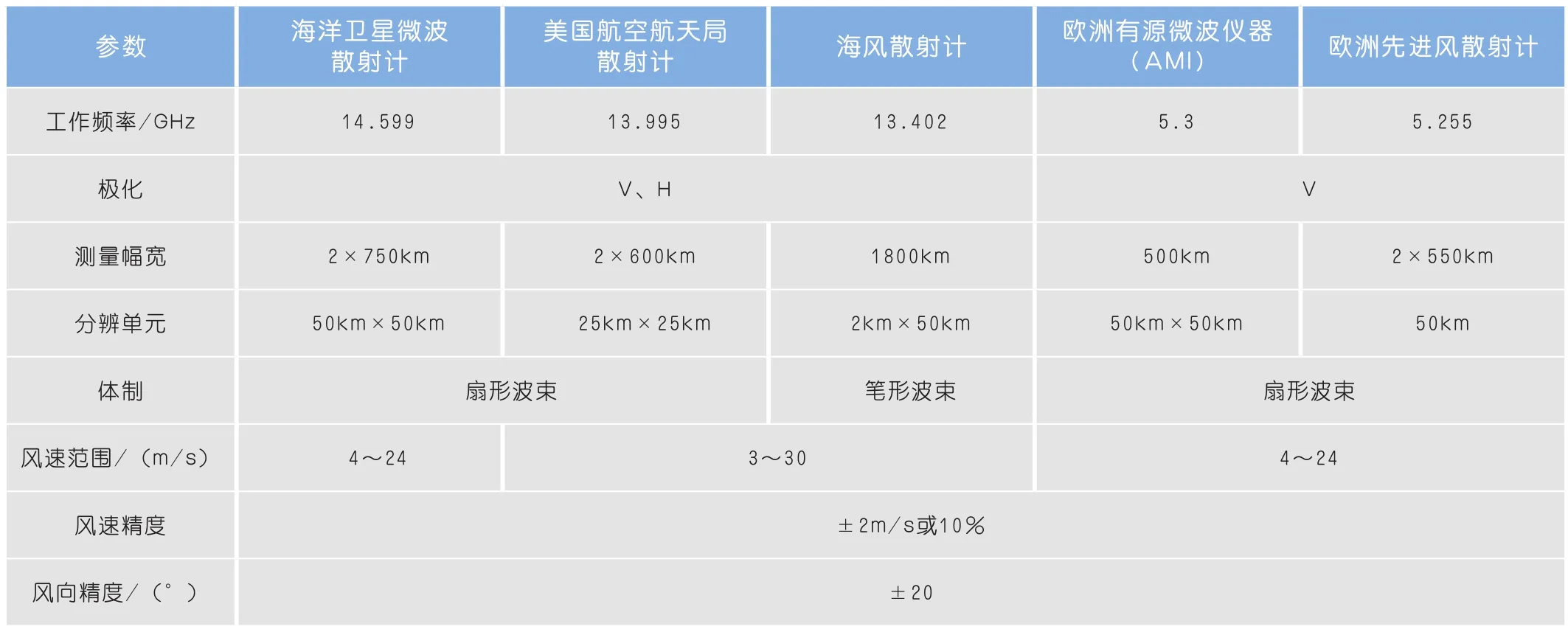

(2)以微波散射计为主要载荷的海洋动力环境卫星

微波散射计通常工作于Ku或C频段,采用一定入射角的圆锥扫描方式进行观测。1978年,美国发射了世界上第一颗专用“海洋卫星”(Seasat),它的有效载荷海洋卫星微波散射计(SASS)首次证明了微波散射计可以对海洋表面的风矢量进行测量。该卫星仅在轨工作了99天。

在海洋卫星微波散射计基础上,美国航空航天局于20世纪90年代初研制了名为美国航空航天局散射计(NSCAT)的微波散射计,并安装在日本先进地球观测卫星-1(ADEOS-1)上;该卫星于1996年8月发射,工作10个月后失效。为了保证数据连续性,美国航空航天局于1999年6月发射了“快速散射计”(QuikScat)卫星,携带海风散射计(SeaWinds)。

美国和欧洲微波散射计参数

(3)以雷达高度计为主要载荷的海洋动力环境卫星

在海洋动力环境卫星中,以雷达高度计为主要载荷的卫星也称为海洋地形卫星。美国在70年代和80年代初发射的“天空实验室”(Skylab)、地球轨道测地卫星-3(Geos-3)和“海洋卫星”上进行了高度计试验。

美国海军于1 9 8 5年发射了“测地卫星”(Geosat),它是美国首颗业务化海洋地形卫星,高度计由最初的米级提高到厘米级测量精度。1998年又发射了“测地卫星后继”(GFO)卫星,测高精度从7cm提高到3.5cm,2008年该卫星停止运行。

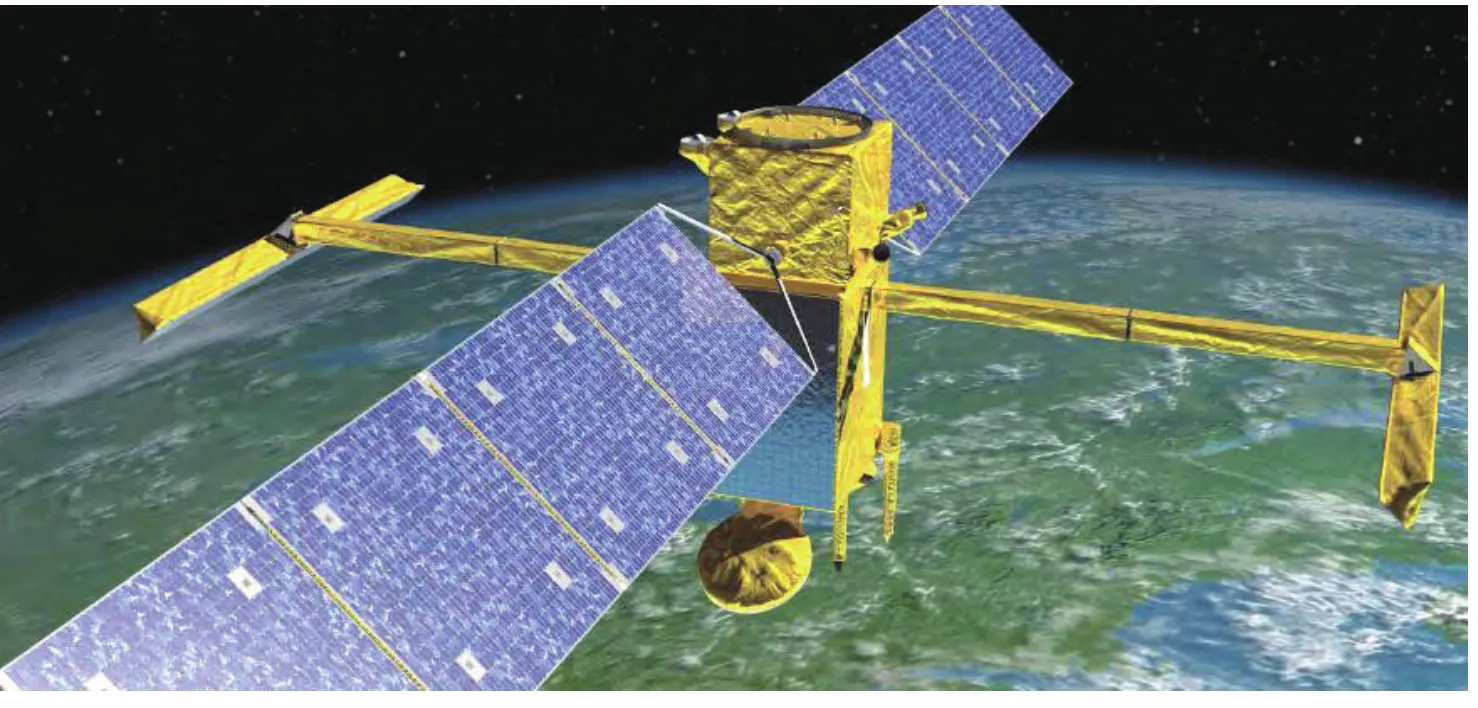

1992年8月,美国发射了美、法联合研制的“托佩克斯/海神”(Topex/Poseidon)卫星,星上装载两台高精度高度计,它的成功发射与运行,是卫星测高技术的一次飞跃。该卫星携带的约翰-霍普金斯大学应用物理实验室研制的测高精度2.4cm的双频雷达高度计和法国国家空间研究中心(CNES)提供的海神-1(Poseidon-1)高度计,另外还搭载了美国航空航天局研制的托佩克斯微波辐射计(TMR)。2005年,“托佩克斯/海神”卫星停止运行,运行时间13年。利用该卫星的海面高度数据,研究人员推测出全球平均海平面以每年3.2mm的速度上升。

2001年12月和2008年6月,美国又分别发射贾森-1(Jason-1)和贾森-2海洋卫星,它们与“托佩克斯/海神”卫星位于同一轨道,贾森-1搭载海神-2高度计和贾森微波辐射计(JMR),贾森-2搭载了海神-3高度计和先进微波辐射计(AMR)。海神-1为单频固态雷达高度计;而海神-2和3为双频固态雷达高度计,测高精度相同,其使用双频的目的主要是削弱电离层延迟的影响。此外,美国还规划了贾森-3海洋卫星。

对于海洋地形卫星,定轨精度尤其是径向精度是制约卫星测高精度的关键因素之一。海洋测高卫星一般采用卫星激光测距(SLR)、星基多普勒轨道确定和无线电定位组合系统(DORIS)和“卫星定位系统”(GPS)多项测定轨技术。

美国计划在2016年后发射新一代海洋卫星,即“地表水与海洋地形”(SWOT)卫星,采用干涉合成孔径雷达和常规高度计相结合的方式,获得高时空分辨率,将具备120km幅宽,2cm测高精度。

美国军用海洋卫星

美国军用海洋卫星有“海洋监视卫星系统”(NOSS),它是电子侦察型海洋监视卫星,主要任务是为美国海军执行海洋广域监视,可以监视对方舰队(或陆上雷达)的位置、航行方向或速度。“海洋监视卫星系统”共发展了三代:第一代有基本型和改进型两种,其中第一组卫星属于试验型卫星,于1971年12月14日发射;第二代从1990年6月-1996年5月共发射了4组卫星;第三代从2001年9月-2011年4月共发射了5组。

2 欧洲海洋卫星的发展

欧洲致力于发展综合观测型海洋卫星。1991年7月欧洲航天局(ESA)发射欧洲遥感卫星-1(ERS-1),1995年发射欧洲遥感卫星-2,2001年发射了“欧洲遥感卫星”系列的后续卫星,即环境卫星-1(EnviSat-1)。这几颗卫星均为海洋、陆地环境综合观测类卫星,现均已寿终正寝。

欧洲遥感卫星-1有效载荷主要包括有源微波仪器(AMI)、雷达高度计-1(RA-1)、沿轨扫描辐射计与微波探测器-1(ATSR-1)等。欧洲遥感卫星-2比前者增加了全球臭氧监测试验(GOME)仪器,用于测量大气化学成分;并对沿轨扫描辐射计与微波探测器-1进行了改进。有源微波仪器有两种模式:合成孔径雷达成像和微波散射计测风,后者的风速测量精度为2m/s。沿轨扫描辐射计与微波探测器包含微波辐射计(ATSR-M)和红外辐射计(IRR)两种仪器。

环境卫星-1主要携带先进合成孔径雷达(ASAR)、雷达高度计-2(RA-2)、微波辐射计(MWR)、先进沿轨扫描辐射计(AATSR)、中分辨率成像光谱仪(MERIS)等。在海洋观测方面,先进合成孔径雷达用于波浪、海面风场、海流的观测;雷达高度计-2的测高精度接近同期美国“托佩克斯/海神”卫星水平;中分辨率成像光谱仪是一台海洋水色成像仪,分辨率300m;先进沿轨扫描辐射计既用于海洋观测也用于陆地观测。该卫星于2012年5月停止运行。

此外,欧洲的“气象业务”(Metop)卫星携带有先进风散射计(ASCAT),可用于海风监测。

2009年11月,欧洲航天局成功发射了“土壤湿度和海洋盐度”(SMOS)卫星,它是陆地环境和海洋动力学综合观测类卫星。其有效载荷为综合孔径微波成像辐射计(MIRAS),它是典型的二维综合孔径微波辐射计,利用了干涉式综合孔径成像技术,工作在L频段(1.4GHz),采用Y型天线阵列稀疏方案,每根臂长达4.5m,整个系统含69副天线和接收机单元,以及5000个数字相关器,是目前复杂程度最高的综合孔径辐射计系统,其空间分辨率35km,幅宽约1000km。

“地表水与海洋地形”卫星在轨示意图

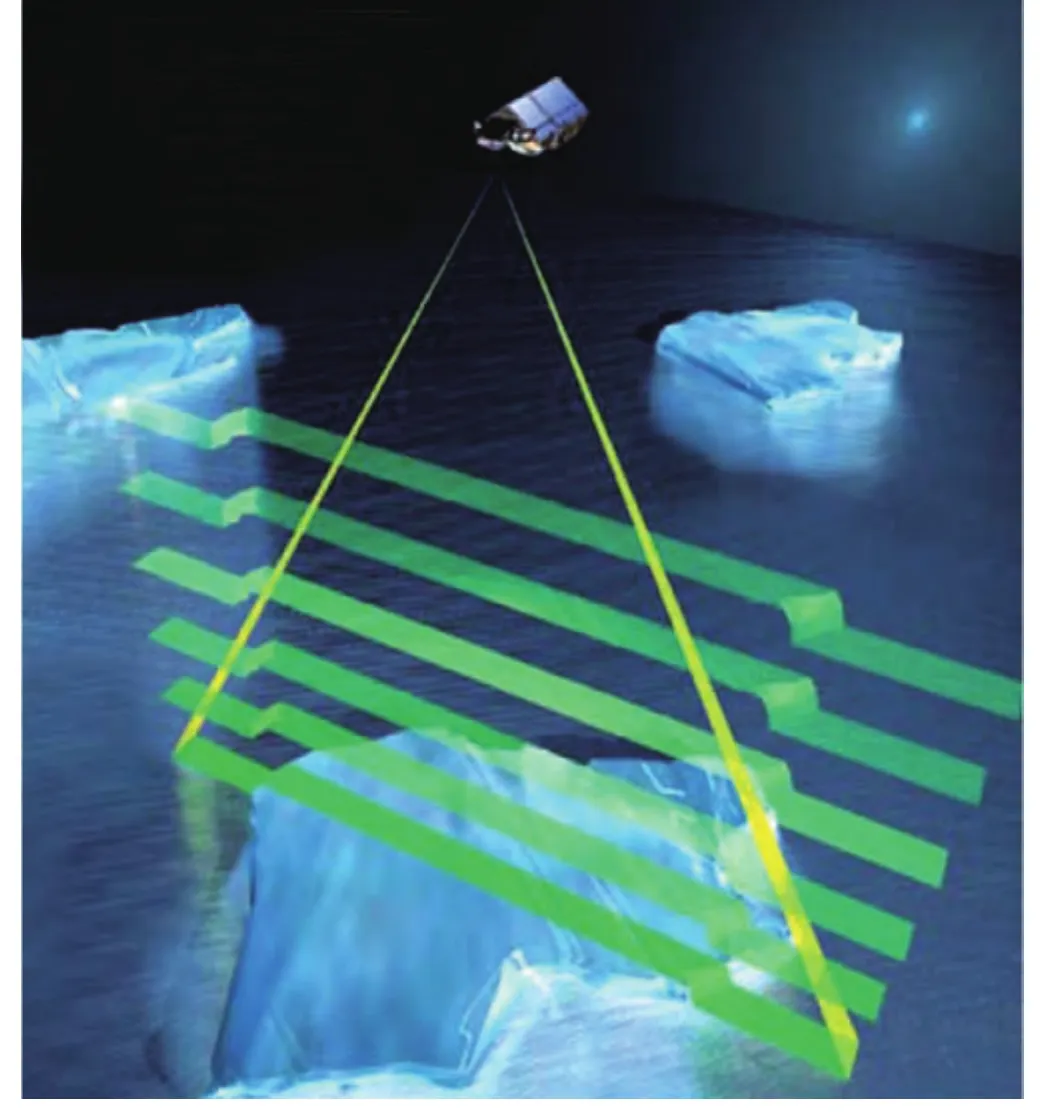

欧洲十分重视极地海冰的科学研究,2010年4月欧洲航天局成功发射冷卫星-2(CryoSat-2),该卫星采用雷达高度计测量海洋冰盖厚度变化,尤其是对极地冰层和海洋浮冰进行精确监测,研究全球变暖影响。冷卫星-2主要有效载荷包括合成孔径干涉雷达高度计(SIRAL),对于极地冰层的平均测高精度为每年0.17cm,对于浮冰的平均测高精度为每年3.3cm。

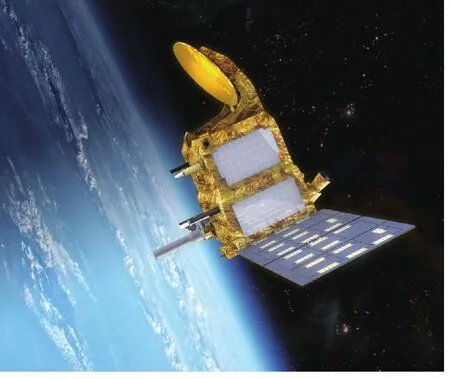

为了保持“环境卫星”失效后海洋高度数据的连续性,法国航天局(CNES)于2013年2月25日成功发射了法国、印度合作研制的“萨拉尔”(SARAL)新一代海洋卫星,该卫星的平台由印度研制,星载雷达高度计(AltiKa)由法国研制,是世界上首台Ka频段雷达高度计,其工作带宽为500MHz,带宽比贾森-1、2等卫星的Ku/C频段高度计提高30%,因此可以提升测高精度。

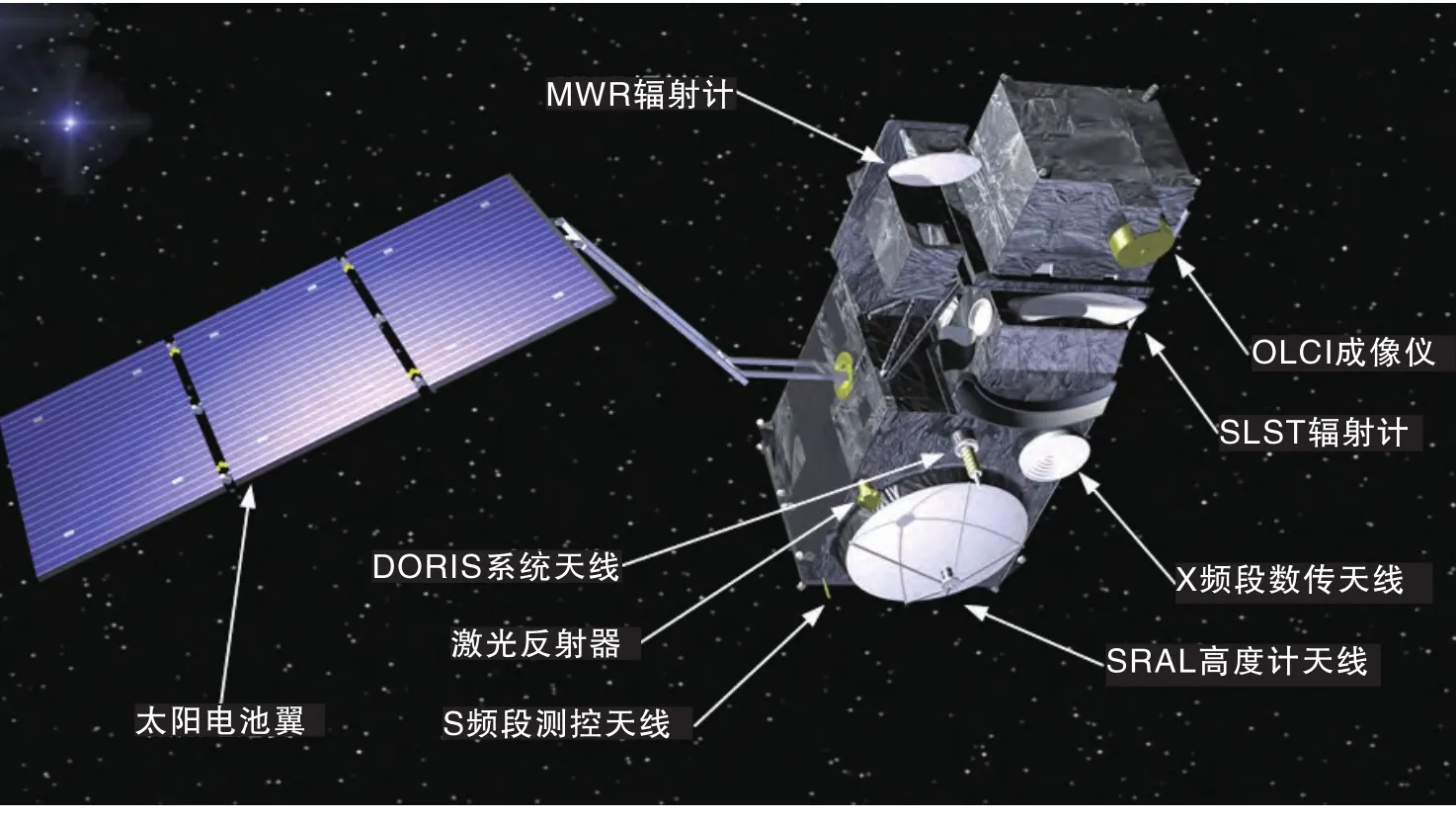

未来,欧洲将发射哨兵-3(Sentinel-3)卫星,该卫星是欧洲“哥白尼”计划的重要组成部分,它运行在太阳同步轨道,主要负责海洋、陆地和冰层的近实时监测,预计运行时间达到15~20年。

哨兵-3卫星包括哨兵-3A和3B两颗完全相同的卫星,这两颗卫星将提供2天的重访时间,3h内就可以提供海洋和陆地信息产品。星载海洋和陆地彩色成像光谱仪(OLCI)继承“环境卫星”上的中分辨率成像光谱仪,提供海洋水色数据;海洋和陆地表面温度辐射计(SLSTR)继承了“环境卫星”的先进沿轨扫描辐射计,提供海表温度;Ku/C双频合成孔径雷达高度计(SRAL)继承了“环境卫星”的雷达高度计,提供海表、冰层地貌等。该卫星轨道精度3cm,双频合成孔径雷达高度计测高精度3cm。

3 苏联/俄罗斯海洋卫星的发展

民用海洋卫星的发展

苏联/俄罗斯曾经研制专用的“海洋”(Okean)系列卫星,1999年7月发射了该系列卫星的最后一颗,即海洋-O。

当前,俄罗斯计划发展气象、海洋综合观测卫星星座,其最新一代“流星”(Meteor)极轨气象卫星系列的第三颗为专用的海洋卫星,即流星-M3。未来还规划了其改进型流星-MP。

流星-M 3具备采用主动相控阵天线的多模式雷达(A P A A),分辨率1~5 0 0 m,幅宽10~750km;还带有Ku频段微波散射计,分辨率25km,幅宽1800km;4通道可见光波段沿岸扫描仪,分辨率80m,幅宽800km;8通道可见光波段水色扫描仪,分辨率1km,幅宽3000km。流星-M3预计于2015年发射。而其改进型的第一颗,即流星-MP1卫星预计在2016年发射。

军用海洋卫星的发展

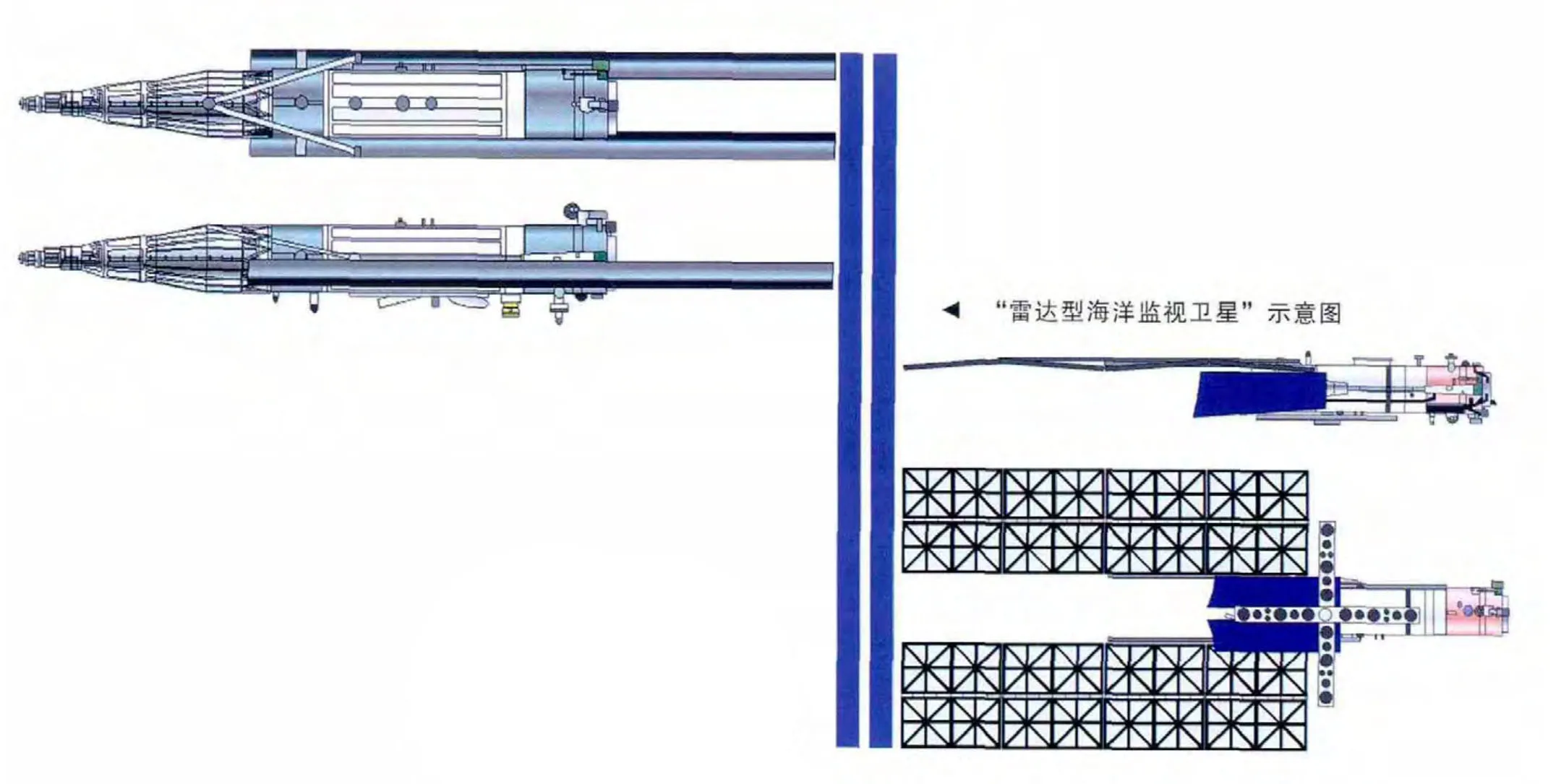

“雷达型海洋监视卫星”(RORSAT)和“电子型海洋监视卫星”(EORSAT)构成苏联/俄罗斯海洋监视卫星系统,两种卫星组网工作。“雷达型海洋监视卫星”主要通过电子侦察手段探测海上目标的位置、航向和航速,并根据电子信号特性分析辐射源的类型,进而判断舰船的型号。

苏联1965-1969年发射了5颗试验型“雷达型海洋监视卫星”,其中第5颗卫星发射失败;从1967年12月27日开始发射实用型“雷达型海洋监视卫星”,1967-1989年共进行了32次发射,其中1次发射失败。

最开始“雷达型海洋监视卫星”采用化学电池,从70年代初开始使用星载核反应堆,虽然有一系列防护措施,该卫星仍发生过多次核污染事故。

冷卫星-2

欧洲哨兵-3卫星示意图

法印联合研制的“萨拉尔”卫星

“雷达型海洋监视卫星”采用平均轨道高度约2 5 0 k m、倾角6 5°的低地球轨道。卫星质量3800kg,核反应堆和用于携带核反应堆进入废弃轨道的推进器总质量1250kg。核反应堆燃料为高浓缩铀-235,质量约30kg。“雷达型海洋监视卫星”装有1部星载雷达,地面分辨率35m,顺轨方向覆盖区域约为450km。

目前,苏联/俄罗斯共发展了两代“电子型海洋监视卫星”,第一代卫星代号为US-P,第二代卫星代号为US-PM。US-P卫星从1974年12月24日首次发射至1991年1月18日末次发射,共发射了37颗。US-PM从1993年3月30日首次发射至2006年6月25日末次发射,共发射了13颗。目前,俄罗斯没有海洋监视卫星在轨运行,但正在全力研制新一代的介子-NKS(Pion-NKS)卫星,以接替US-PM卫星。

4 日本海洋卫星的发展

日本是岛国,维护海洋权益是其国家根本利益之一,因此十分重视海洋卫星的发展。早在1987年,日本发射了海洋观测卫星-1a(MOS-1a,又称“樱花”卫星)。1990年日本发射了海洋观测卫星-1b,该卫星由日本宇宙开发事业团(NASDA)负责运营,日本三菱电机公司研制。这两颗卫星分别于1995年11月和1996年4月停止运行。

日本于1996年8月17日发射了先进地球观测卫星-1(ADEOS-1),其中水色扫描仪(OCTS)比海洋观测宽视场遥感器更先进。2 0 0 2年1 2月1 4日发射的先进地球观测卫星-2装载全球成像仪(G L I),其性能与中分辨率成像光谱仪相类似,另一个主载荷为先进微波扫描辐射计-E(AMSR-E)

2012年5月,日本成功发射了全球变化观测任务-W1(GCOM-W1,又称“水珠”卫星)。该卫星主有效载荷为先进微波扫描辐射计-2,它是美国航空航天局“水”卫星搭载的先进微波扫描辐射计-E的下一代,观察降雨量、水蒸气、海风及海表温度等。先进微波扫描辐射计-2空间分辨率15km,幅宽1450km。

此外,日本计划发射的全球变化观测任务-C系列卫星还将搭载第二代全球成像仪(SGLI),用于陆地及海洋水色观测。

5 印度海洋卫星的发展

“海洋卫星”(OceanSat)是印度发展的专用海洋卫星,包括海洋卫星-1和2两颗,用于海洋环境探测,包括测量海面风和海表层,观测叶绿素浓度,监控浮游植物增加,研究大气气溶胶和海水中的悬浮、沉淀物,海洋卫星-2还可用于研究季风和中长期天气变化。

海洋卫星-1是“印度遥感卫星”(IRS)中首颗用于海洋观测的卫星,之前称为印度遥感卫星-P4,于1999年5月发射,2010年8退役,在轨寿命11年。海洋卫星-2于2009年9月发射。前者有效载荷为海洋水色监测仪(OCM)、多频率扫描微波辐射计(MSMR);后者有效载荷为海洋水色监测仪-2和扫描散射计(SCAT)。

6 韩国海洋卫星的发展

2010年6月,韩国成功发射了第一颗地球静止轨道卫星,即通信、海洋与气象卫星-1(COMS-1),用于朝鲜半岛及周边区域的气象和海洋观测。通过该卫星,韩国可以最快约8min的间隔传输气象和海洋观测信息,从而提升气象预报的准确度和海洋资源的利用效率。该卫星搭载了法国、韩国合作研制的地球静止海洋水色成像仪(GOCI),其空间分辨率为500m,幅宽2500km,谱段为400~900nm。该成像仪可监测朝鲜半岛周边海洋环境和海洋生态,还提供海岸带资源管理和渔业信息等。地球静止海洋水色成像仪是世界首个静止轨道海洋水色遥感器。

未来,韩国还将发射通信、海洋与气象卫星-2,搭载空间分辨率为250m的地球静止海洋水色成像仪改进型,其主要改进是可进行全球海洋水色观测。

7 海洋卫星的特点

1)海洋水色卫星遥感器的信噪比和灵敏度比陆地卫星高数倍。海洋卫星上的中分辨率成像光谱仪观测海洋水色的通道信噪比为880,而最新的陆地卫星-8(Landsat-8)的业务型陆地成像仪(OLI)信噪比为130。

2)海洋卫星需要细分波段,波段多而狭窄。海洋卫星上的中分辨率成像光谱仪波段宽度为1 0~1 5nm,而业务型陆地成像仪的波段宽度为20~200nm。这对海洋卫星的光谱仪提出个更高的设计要求。

US-P卫星外形图

3)海洋卫星有效载荷类型多,各有效载荷需电磁隔离。综合观测型海洋卫星一般携带光学成像类仪器、微波主动散射计、被动辐射计、雷达高度计或合成孔径雷达,如此多的光电设备集成在一个平台内,对整星的电磁兼容性要求高。

4)海洋测高卫星轨道定位精度要求高。

5)现阶段的海洋卫星时间分辨率无法满足需求。观测海洋要求全天候全天时探测,海面风场、浪场、潮汐、风暴潮、溢油、漂浮海冰等,这些现象变化时间短,覆盖区域大。目前低轨道海洋卫星还难以满足这些观测要求。未来静止轨道海洋卫星将解决这一问题,但静止轨道海洋微波遥感器研制难度较大。

6)合成孔径雷达在海洋观测中的应用逐渐成熟。目前,国外已经发射多颗具有合成孔径雷达的卫星,这类卫星可用于高分辨率的军事侦察、测绘,还可用于海洋观测。合成孔径雷达在海洋上的应用涉及高分辨率海洋表面风场的反演、洋流监测、海洋内波的测量、海洋表面波的测量、浅海水深测量、海冰监测和船只监测。

8 结束语

美国海洋卫星的发展呈多样化趋势,既发展如“海洋星”、“贾森”这样的海洋专用卫星,也发展如“水”卫星这样的海洋环境综合观测型卫星,还通过国际合作,在别国卫星上搭载美国海洋观测类有效载荷。在海洋观测领域,美国的观测手段最全面,已形成综合的海洋观测卫星体系。

欧洲主要发展海洋环境综合观测型卫星,并在海洋遥感技术上有创新性,在世界范围内首次发射了星载综合孔径微波辐射计、Ka频段雷达高度计,代表欧洲的微波遥感技术在海洋观测领域的应用较为领先。俄罗斯目前的海洋卫星数量少,未来致力于发展气象海洋综合观测类卫星星座。日本微波扫描辐射计的研制水平较高,日本和美国的数颗海洋卫星先后搭载了日本制造的先进微波扫描辐射计系列。

我国周边国家,如印度的海洋卫星发展较早,而韩国、法国合作的“通信、海洋与气象卫星”系列携带了世界首个静止轨道海洋水色遥感器,在海洋观测领域起到重要作用。