韩寒的孤独与荣耀:我们时代的病?

有人说,在一个大多数人都活得拧巴,活得不高兴,活得遗憾连连的时代,有个像韩寒一样又酷、又帅、又聪明、又有趣的年轻人,实在是太好了。

即使调侃“我发现我是村里面最壮的小伙子,有这个(迎战)责任”,但《独唱团》的夭折、韩三篇、方韩大战,那3年的各种经历共同证明,发声——包括写作、做杂志,变得成本过高。

《后会无期》似乎成为韩寒的一种解决方案,他转换赛道,正如他曾经在博客里写的那样,“我会飞出你们的射程。”

“公知”“先锋”“青年领袖”等标签的背后,韩寒努力地像常人一样享受生活。从带着《独唱团》原班人马办起新杂志《一个》到CTCC天马站比赛夺冠,他结婚、生子、赛车,“每天都只有一张照片,一篇文字,一个问题和他的答案。但也只是一枚碎片”。

跌落神坛之后,韩寒依旧是这个社会为数不多的清醒者之一。

而当三十而立的韩寒承担起越来越多的社会担当,转而又彻底崩塌,重新开始另一段文化使命,逐渐走向成熟的韩寒,为这个同质化的时代留下了怎样的注脚?

郭敬明成功学与“公知韩寒”的会师:不是每个人都能安然活在时代边缘

关于韩寒,常有一个争论——韩寒的经历,究竟有没有普遍意义?

现在想来,当年对“韩寒现象”的讨论抑或批判实则是“80后”登上历史舞台的一次预演。那时的韩寒退学,出版《三重门》,从此“时无英雄,使竖子成名”。

与此同时,他的同龄人在做些什么?

在21世纪的头几年,令韩寒崭露头角的“新概念作文大赛”仍然红火,当时的语文课堂上,老师们喜欢训斥学生的一句话是“韩寒不是每个人都能做的”!但这也阻止不了人人都怀着成为下一个韩寒的梦。

郭敬明也是其中一个。

他曾是一个不折不扣的文学少年,拿到了《萌芽》寄来的复赛通知,来到上海,“那个像海上花一样漂浮游移而又色彩绚烂的城市”。

某种程度上,上海塑造了现在的郭敬明:“你只要在这个城市很成功,没有人care你来自哪里,别人排斥你可能是因为你的地位、收入、在社会上所处的层级。它很现实、很冷漠,但同时你也不得不承认它很公平。”

商业与权力互相借力、各种明暗规则横行、成功至上的时代,郭敬明如鱼得水。《小时代》制片人安晓芬透露:很多本来是该由片方出面与政府协商的事,郭敬明凭一己之力也获得了支持,甚至有场戏需要封锁上海的延安路高架桥,也做到了。

“是各种合力造就了他,他赶上这么一个时代,其实他自己什么都不是。”反对者这句话有点狠。在《小时代》里,郭敬明也表达了相似的意思:这是匕首般锋利的冷漠时代……我们躺在自己的小小被窝里,我们微茫得几乎什么都不是。

自认微茫者却敏感于规则。在娱乐至上的气氛里,郭敬明把电影、电视等其它媒介的创意移植到纸媒,对青春文学进行偶像剧式的视觉包装,也非常注重对旗下作家时尚外形的打造,不仅卖字,也卖脸。他搞起“文学之新”选秀,旗下的作者穿着晚礼服,在豪华如宫殿般的酒店里拍艺术照,以飨粉丝。

郭敬明最终成为市场上的赢家。新概念15年,80后写作、青春文学这些词语反复被人提起,伴随着当事人的成长和变化——韩寒变身赛车手和意见领袖,张悦然主编一本纯文学杂志,更多没有被记住名字的80后作者各归各位,与文学梦渐行渐远。

只出版一期的《独唱团》夭折了,可《最小说》依然畅销,这也许就是这两个80后的区别。

在韩寒和郭敬明的18岁出走之后,那些像洪流一样数量凶猛的年轻人也在这10年里毕业、求职、娶妻、生子。一个个叛逆少年变成温和的中年人,在街头大声唱歌的人现在安静地坐在桌角。

从《后会无期》到《小时代》,这是韩寒和郭敬明的又一次精神会师。他们的电影趣味和审美如此不同。但作为两位中国80后代表,又有着耐人寻味的殊途同归。

他们的战争也许会持续一辈子,但无论情愿与否,他们都成为了这个时代的一个象征性符号。

“风往哪边吹,草就往哪边倒。年轻的时候我们以为自己是风,遍体鳞伤,才知道自己是草。”这是《艋舺》的台词。拒绝时代是有难度的事,不是每个人都有安然活在大时代边上的才华——

“别把韩寒看得太重,他不是忧国忧民的知识分子,也不是和规则战斗的人。但也别把韩寒看得太轻,他的嬉笑怒骂不是油嘴滑舌,也不是故作姿态。他有着轻巧的动机——好玩,但又有着重要的价值——他最本质的身份就是个人。”一家媒体如是说。

韩寒曾有不签售、不讲座、不剪彩、不参加演出等“12不”,但我们依然看过他为华硕电脑拍的“爱梦想,做自己,我是韩寒”,以及“我不是什么旗手,不是谁的代言,我是韩寒,我只代表我自己”的标榜自我的广告——尽管他曾为涉及商业活动而“谢罪大家”:“我已经很多天都失眠不安,这么多年难得和大家交流一次还要染上商业色彩,真的对不起大家。”

在《壹周立波秀》现场,周立波问:“韩寒,你写文章是为个人还是为社会?”韩寒咬着手指思考片刻,“一个人,只要确定他不是反人类反社会的,那么他为个人也就是为社会。”

知名媒体人许知远这么评价风头强劲的韩寒:“一个聪明的青年人,说出了一些真话,他就让这个时代的神经震颤不已。与其说这是韩寒的胜利,不如说是庸众的胜利,或是整个民族的失败。”

韩寒觉得许知远说的是对的,“我特别理解他说的所有东西”。

任何聪明都不能超越时代。让时光倒转近80年,巴金也在韩寒这个年龄。写文章抨击时事的时候,也是凭藉少年的直觉、热情和理想,其锐利却不输于韩寒前些年的杂文。

巴金只是那个时代的文学群星中的一颗,韩寒却似乎是今日广大青年中的孤独标杆。或许有人同样取得了商业价值上的成功,如郭敬明,但对社会各个层面产生的复杂影响力,再也没有人能超越在“公民”领域内“三十而立”的韩寒。endprint

这究竟揭示了他的某种特异素质,还是我们时代的病症?

朴树、窦唯们的平凡之路

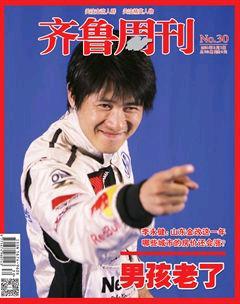

我们都爱过朴树,爱过窦唯、何勇,爱过“同桌的你”高晓松。那是一个白衣飘飘的纯情年代,是一个“妈妈我恶心”的反叛年代,是一个“我们的生活就是一个垃圾场”的摇滚岁月。“男孩”和我们的热烈的青春和我们的激情、梦想紧密生活在一起,是我们心中永恒不灭的精神旗帜。

□方言

摇滚异类:朴树的活着

2001年,记者正在一个小城读中学。《妈妈,我恶心》、《活着》密密麻麻的抄在歌词本上。我们亲切的称他为“小朴”,他如游吟的歌声成为一个16岁少年“反叛”的所有依据。

那个时候是他的第一张专辑《我去2000年》出版的第三年,从北京上海到偏远县城,所有的文艺青年以留着朴树的发型为荣。

第一张专辑出版,朴树26岁。一年之内,卖了30万张。2000年央视春晚导演组指名要朴树和《白桦林》。朴树不去,说就烦春晚这类主旋律的东西,何况还要假唱。2003年11月,第二张专辑《生如夏花》上市。几乎拿遍所有奖项,演出身价是国内前三名。

52个城市的巡演彻底摧毁了朴树。一段时间内,他称呼一切人都是“大傻×”,包括自己。各色人等不厌其烦地对他讲:千万不要伤害自己,如果你把今天晚上熬过去,明天早上你会发现完全不一样,你昨天晚上想的是不对的……

以后十年,朴树拒绝写歌,十年抑郁症在家。曾经天作之合的女友周迅和他分手。听说他伤心欲绝,听说他靠啃老维生,听说写不出歌词、唱不出歌。豆瓣上有个小组,“阻止朴树像贾宏声一样自杀”。

接下来就是2014年,朴树为韩寒的《后会无期》写主题曲,唱出《平凡之路》,复出,回到娱乐版面——诉说的故事却不再是“恶心”,而是“平凡才是唯一的归宿”——朴树结婚了,变成丈夫和男人,朴树需要养家。

高晓松:青春、爱情、荷尔蒙

高晓松现在是个胖子。与他有关的最多的新闻是他娶了一个80后的小娇妻,然后又和人离了婚;他在《快乐女声》做评委,非要捧一个叫曾轶可的女生;他做了一个唾沫横飞的《晓说》,像个话唠,整天调侃自己的肚子和大长腿。

高晓松1988年考入清华大学电子工程系,后退学进入北京电影学院导演系。1994年出版《校园民谣》、1996年个人作品集《青春无悔》,声名大噪;曾创立了规模最大的国内唱片公司太合麦田。

高晓松爷爷高景德曾是清华大学校长,外公是深圳大学的创办者,母亲、舅舅皆为清华教授。高晓松有一个被安排好的一条路,上清华,然后去国外读博士。20岁左右高晓松从清华退了学,组乐队,去海南、厦门流浪。

“我不要这样的家庭,不要在清华读书,至于要什么,去路上找吧!我年轻时候一直在以各种方式反抗生活。总想踹生活两脚。”在厦门他流浪,爱上姑娘,失恋,偷窃,身无分文,和流浪汉住在一起。年少时的高晓松几乎干了所有“违法乱纪”的事情。

2011年,高晓松酒驾被抓,老老实实的写了道歉信,把半年刑期全程坐满。在看守所里读马尔克斯,将其80岁著作的小说翻译成《昔年种柳》。

青春、爱情、荷尔蒙,生活都会一一收回。“我写过《杀了她喂猪》,是重金属风格,还有《彼得堡遗书》。年轻时候,我是内心柔软,外表狰狞;现在的我,内心狰狞,外表柔软,正好反了过来。”

高晓松这么解释男孩老去,“我们在年轻时谈的未来不是真的未来,那都是梦想或者欲望。只有老到现在,被生活打得节节败退后,你才能清楚知道什么是未来。 ”

发福的窦唯与何勇:

男孩是一种精神

廖一梅在文章里这么写道:“有那么几年,我常常在出租车里听到何勇的《钟鼓楼》。他写过‘我的舌头就是美味佳肴,任你品尝,他出现的场合便要疯狂起来乱作一团,后来不再唱歌说不想被人利用,后来得了抑郁症差点烧了家里的房子,因为吃药而变胖……”

廖一梅看着身边一个个叛逆少年变成温和的中年人,她那曾经是著名愤青的丈夫在毕业后还被学校给了记过处分,现在也稳重、宽容,是受人尊敬的导演,被人称为“老师”。

窦唯烧车的事,勾起了孟京辉的愤青情结,手里的报纸晃得“哗哗”响,大声宣称:“音乐圈的人组织签名声援了吗?为什么不?”现在不再有愤青了,大家都很冷静理智,崔健发表的声明是经过律师修改的,措辞十分主流,何勇也是。

我们都喜欢窦唯,关于他的记忆与我们那热烈的青春有关,那个热爱摇滚,热爱激情,热爱梦想的时代。黑豹时期的歌大家人人会唱,后来的《黑梦》也是人手一盘。

但是如今的窦唯只出现的八卦的头条,在美容院和发型屋的八卦杂志上,我们一次次地看到窦唯的消息:作为王菲的前夫,当年的著名情事的男主角,他落寞、发胖,他没钱,第二任妻子指责他不抚养孩子。

去年湖南台《天天向上》请来张楚和何勇。何勇发胖,笑眯眯的像弥勒佛,十分温柔随和,唱了几首当年的歌曲,高音不在。听说他们要复出出唱片赚钱,至今住在父母的老房子里。同样的还有唐朝乐队。endprint