民国时期武术的科学化变革*

李文鸿

( 齐鲁工业大学 体育学院,山东 济南,250353 )

民国时期武术的科学化变革*

李文鸿

( 齐鲁工业大学 体育学院,山东 济南,250353 )

作为现代武术发展史上的一个高峰,民国武术置身于当时人们追求“科学”的话语背景之中。以“传统”为特征的国术(武术)与当时的“科学”话语形成了较大的反差与抵牾。国术界要实现以武图强的远大抱负,国术的“科学化”问题首当其冲。鲁迅与陈铁生的论战围绕国术是否有提倡的必要展开,一方面为国术的科学化做了舆论上的铺垫,另一方面也促使国术界开始反思传统武术的痼疾。进而,国术界从理论和实践两个方面展开了国术科学化的改造,其实质是确立发展国术的合理性和合法性,为国术的进一步发展铺平了道路。

武术;国术;民国;科学化

五四时期高举的两个口号“德先生”与“赛先生”,后者即是“科学”。追求“科学”成为当时中国一个重要目标,因为“科学”这个概念意味着“进步”、“强盛”与“现代化”。与此同时,新文化运动对中国传统文化的批判,其实也是围绕着追求“科学”而来的。民国以来至1937年抗战前,国术界即意图建构一个全民参与国术的伟大“蓝图”,期望以国术来改造国民身心、唤醒国人的尚武精神,传扬中国武术,强国强种,但世人却因国术“迷信”、“封建”与“不科学”,而对其多有批评和质疑。于是,国术的科学化变革随之在那个中西文化发生激烈碰撞的社会转型时代展开。民国武术的“科学化”问题对今天仍具启发意义,对武术在复兴传统文化的背景下如何处理传统与现代的关系尤其重要。有些学者分别以历史学、社会学、传播学等研究方法,从不同的视角对民国武术进行了解读,初步明晰了民国武术的兴起背景和大致脉络,深化了民国武术传播途径和组织运作的研究,对民国武术的教育化、竞技化发展做了较为详尽的考证和论述。①李泽厚:“由孔子创立的这一套文化思想,在长久的中国奴隶制和封建制的社会中,已无孔不入地渗透在广大人们的观念、行为、习俗、信仰、思维方式、情感状态……之中,自觉或不自觉地成为人们处理各种事务、关系和生活的指导原则和基本方针,亦即构成了这个民族的某种共同的心理状态和性格特征,值得重视的是,它由思想理论已积淀和转化为一种文化—心理结构。不管你喜欢或不喜欢,这已经是一种历史的和现实的存在。”李泽厚:《孔子再评价》,《中国社会科学》1980年2期。尽管研究涉及面较广,但民国武术“科学化”问题尚存在较大的研究空间。时至今日,传统武术在现代化的冲击下步履维艰,为寻求发展,依然在科学的话语体系中寻求变革之法。其实,彼时的民国武术早已在20世纪初拉开了武术科学化的序幕。处在“科学”观念甚嚣尘上的时代当口,与“传统”甚至“愚昧落后”相关的武术如何通过科学化的变革,在传统与现代的抵牾中与西方体育抗衡,从而获得这一“土体育”形式发展的合法性?本文尝试探究民国武术科学化的缘起、国术界在西方学科框架体系内对武术的重释和为拥抱“科学”而进行的种种革新,在此基础上指出民国武术科学化过程存在的局限并对其作出评析,从而充实和细化民国武术研究,为当今武术发展提供借鉴。

一、外界攻讦与界内反思

欲建构复兴国术的蓝图,首先要解决发展武术的合法性问题,也就是“武术有无提倡的必要”。针对国术界的提倡武术之举,国术界之外的社会精英以及普通民众都提出了质疑,武术界人士随之进行回应。这促使武术界开始反思武术本身固有的种种弊端,在思想上为武术的“科学化”存在的障碍作出较为全面的预判。

(一)鲁迅与陈铁生的论战

在追求“科学”的背景之下,中国传统武术也成为被批判的事物。时人对其提出的最大疑问,是认为中国武术是“迷信”、“封建”、“开倒车”。而其中最有名的,莫过于鲁迅与精武体育会陈铁生的论战。此论战肇因于1918年,鲁迅在《新青年》发表文章从两方面质疑“中华新武术”:

一,用在体育上。据说中国人学了外国体操,不见效验;所以须改习本国式体操(即打拳)才行。依我想来:两手拿着外国铜锤或木棍,把手脚左伸右伸的,大约于筋肉发达上,也该有点“效验”。无如竟不见效验!那自然只好改途去练“武松脱铐”那些把戏了。这或者因为中国人生理上与外国人不同的缘故。

二,用在军事上。中国人会打拳,外国人不会打拳:有一天见面对打,中国人得胜,是不消说的了。即使不把外国人“板油扯下”,只消一阵“乌龙扫地”,也便一齐扫倒,从此不能爬起。无如现在打仗,总用枪炮。枪炮这件东西,中国虽然“古时也已有过”,可是此刻没有了。籐牌操法,又不练习,怎能御得枪炮?我想(他们不曾说明,这是我的“管窥蠡测”):打拳打下去,总可达到“枪炮打不进”的程度(即内功?)。这件事从前已经试过一次,在一千九百年。可惜那一回真是名誉的完全失败了。且看这一回如何。*《鲁迅全集》第1卷,北京:人民文学出版社,2005年,第325-326页。

鲁迅的质疑其实极具讽刺性,他不但讽刺了主张把武术列为学校体育课教材的教育界人士,认为他们跟当年受义和团蛊惑的满清王公无异,更将武术视为一种神怪玄奇的迷信,并且暗讽把武术用在军事上,无疑重蹈当年义和团覆辙。

鲁迅的言论,引起当时精武体育会的陈铁生的不满。陈铁生遂写了一篇《驳<新青年>五卷五号<随感录第三十七条>》来反驳鲁迅,其论点大致如下:

第一,陈铁生认为“义和团是鬼道主义,技击家乃人道主义”,反对鲁迅把义和团与技击家划上等号。第二,举蔡元培于上海爱国女校演讲中“外国的柔软体操可废,而拳术决不可废”的内容,来反驳鲁迅暗讽其为满清王公的用意,并举自己曾因为练拳术而恢复健康的亲身经历来证明拳术确实有其功效。第三,陈铁生认为,由于过去清廷对习武有所禁止,让一般文人因深怕触法有所忌讳,习武之人多被看作莽夫,使武术黯然无色。陈铁生更举日本“武士道”在“窃吾绪余”后,成为其“大和魂”以及美国出版了一本有关“北拳对打”的新书,来证明外国人“识货”。第四,陈铁生举英文“Boxing”反驳鲁迅所谓“外国不会打拳”,且提到陆军用的枪剑术(即刺枪术),认为其技巧不脱技击术的范围,证明打仗不纯只是用枪炮。*《鲁迅全集》第8卷,北京:人民文学出版社,2005年,第101-103页。

为此,鲁迅也写了一篇名为《拳术与拳匪》的文章来回应陈铁生,论点大致如下:第一,鲁迅表示,他所批判的是社会现象,而非个人对义和团的态度。他以马良在《新武术》自序中的一段内容为例:“世界各国,未有愈于中华之新武术者。前庚子变时,民气激烈……”,认为马良明显对鬼道主义大表同情。然而,鲁迅认为,如果这只是马良个人态度就算了,但《新武术》却得到政府的审定,又受到教育家的欢迎,的确成了一种社会现象。他更进一步表示,拳术家必定也有不信“鬼道主义”的,但却没人出来批判这种现象,这应该代表这些拳术家也被潮流淹没。第二,对陈铁生主张拳术的几个优点,鲁迅表示不完全赞同。首先,蔡元培确非满清王公,但反对蔡元培提倡拳术的主张。再者,陈铁生虽藉练拳而康复,但也只代表拳术是医术,仍无普及的必要,且需要经过西医考察研究、多方试验统计后才能用于治疗,不能因为一两个人偶然有效便下结论。第三,鲁迅表示,日本的“武士道”是指武士应守的道德,与技击无关,但中国近来常与“柔术”混为一谈。至于美国出版“北拳对打”的新书,鲁迅则表示,美国对各国的书都肯翻译、研究,这是美国的长处,但中国不能外国有西文翻译就将拳术当成是宝贝。第四,“Boxing”确实是外国字,但与中国的打拳不同(意指西洋拳击与中国拳术也是两种不同的运动),中国人也不会“Boxing”。第五,鲁迅本人见过陆军的枪剑术,但是否不脱技击术的范围,鲁迅表示自己是外行。但他认为打仗只要在军中训练即可,不必小学和普通中学都来练习。第六,最后,鲁迅认为,若是将中国拳术视为一种特别技艺,让有兴趣的人自己投师学习,他本人倒是没意见。而他反对拳术的原因在于:其一,教育家都当作时髦东西,大有中国人非此不可之慨。其二,鼓吹的人,多带着“鬼道”精神,极有危险的预兆。*《鲁迅全集》第8卷,北京:人民文学出版社,2005年,第99-101页。

关于这两人的争论,柯文(Paul A. Cohen)认为其症结点在于两人对义和团的看法不同。鲁迅把义和团当神话看,并且视为随时可能复活的幽灵,而陈铁生则将义和团看成历史的陈迹,不管它是多么可怕或令人厌恶,都不再复返。因此,国人可以把中国武术视为完全不同的一种人类生活方式,而且绝不会再发生义和团那样负面的影响。简而言之,鲁迅关心的是现在与将来中国文化的走向,而陈铁生关心的是中国武术的名誉。柯文的看法,确实点出了当时部分中国人对义和团事件的不良印象。因此,同样曾批判传统武术的陈独秀也表示:“庚子年‘神拳’的当,我们已经上够了,现在马师长(马良)的武艺我们也领教了,别再把孔夫子所不说的‘怪力乱神’来‘贼夫人之子’。”*陈独秀:《青年体育问题》,原发表于《新青年》1920年第七卷第二号。又见国家体委体育文史工作委员会编:《中国近代体育文选》,北京:人民体育出版社,1992年,第82页。

除鲁迅与陈独秀之外,时人对武术也确实带有疑问。如有人对江苏省立第三次(1916年11月)与第四次(1918年4月)联合运动会中女学生表演拳术刀棍等国技有些意见,或认为女生是否应该一起提倡国技,需要研究;或恐怕影响生理卫生,因此主张女学生不需学武术*侯鸿鉴:《对于江苏第三届省联合运动感论》,《教育杂志》1916年11月20日第8卷第11号,第185页。神龙:《参观江苏省立各学校第四次联合运动会记》,《教育杂志》1918年6月20日第10卷第6号,第19-22页。;或认为只应提倡拳术,学生以徒手为宜,不宜学练器械,一来此乃卖艺者所为,缺乏教育价值,二来若不慎受伤,也远比田径赛危险*幻龙:《江苏省各校第三次联合运动会记(其二)》,《教育杂志》1916年12月20日第8卷第12号,第185页。贾丰臻:《视学意见》,《教育杂志》1918年6月20日第10卷第6号,第90页。;也有人认为武术虽能锻炼体魄,但也容易使身体肌肉僵硬,而专以打人为目的,更是不宜。*蒋湘青:《体育究竟是什么》,原发表于《教育与人生》1923年第一版。又见国家体委体育文史工作委员会编:《中国近代体育文选》,北京:人民体育出版社,1992年,第123页。

1919年,北京体育研究社呈请当时北洋政府教育部,规定学校武术课程教材,并附上数种材料供该部参考。此案最后获得当时北洋政府教育部通过,并分行各省转饬各校办理。*北京体育研究社:《体育研究社呈教育部请规定武术教材文》,北京体育研究社:《体育丛刊》1924年创刊号。又见释永信主编:《民国国术期刊文献集成:9》,北京:中国书店,2008年,第362-370页。然而,当时长沙体育周报社的《体育周报》刊登了内家拳术与少林拳术这两种教材,但却在标题上分别标上“这是教育部公布的呢?”、“这是干甚么?”等字眼,更征求全国体育学家讨论武术是否合乎体育价值。*《武术教材》,长沙体育周报社:《体育周报》1929年9月8日第35期,第5-7页。又见国家图书馆文献缩微复制中心:《民国体育期刊文献汇编:44》,北京:国家图书馆文献缩微复制中心,2006年,第21761-21763页。《全国体育家讨论下列问题》、《武术教材(续)》,长沙体育周报社:《体育周报》1929年9月15日第36期,第1、7-8页。又见国家图书馆文献缩微复制中心:《民国体育期刊文献汇编:44》,北京:国家图书馆文献缩微复制中心,2006年,第21765、21771-21772页。这些现象,凸显该刊对此教材有所质疑。又如《大公报》曾有读者投稿,针对张之江主张“愿民众都国技化”的主张提出质疑。该名读者表示,现阶段国技就师资、教材、教授法、兴趣以及设备上都有问题,张氏的主张恐怕难以实现,且就学理与实用而言,体育术科应该运动、体操、游泳、舞蹈、军事训练与国技六种并重,国技只是术科之一而已。*张元秧:《国技与体育》,《大公报》1928年6月15日。

(二)国术界的反思

面对来自外界的诘难和质疑,国术界也逐渐承认旧时武术界确实有不少缺点。例如1919年,江苏省教育会体育研究会附设国技部2月23日成立大会当天,发起人之一的唐豪曾在演说中表示:

今日吾国国技其缺点颇多,无学理、无程序,其最大弊也。欧西人士颇多赞成斯术,惟以乏学理的说明,故俱存疑虑之心,不敢决其果裨益身心与否。本部之设,即抱发挥国技固有之优点,以与世界体育同立于一水平线上。又人类的天然活动,至今将渐消灭。希腊先哲,已先我言之:“技击之术最合人类最初之活动,如无游戏场,可以此代为室内运动。”但鄙意与本会干事麦克乐教授游戏之意见相合,须注重程序,如国民学校、高等小学校生徒须随其年龄之大小,天性之变迁,而授以适当之技击。今日国技之不能普及,皆缘不能适合人类的天性故也。*《体育研究会国技部成立》,《申报》1919年2月24日。

这份演讲内容除了批评国技缺乏学理之外,也体现出民主主义、自然主义的体育思想对于国技提倡者的影响。而向恺然在《我个人对于提倡拳术之意见》一文中,也提出了他所看到的武术界缺点,例如一些以提倡拳术为职志、创办已久的团体,既没听说对拳术有何阐明,也没编定任何拳术教科书,或是为拳术界制订一定学程。*向恺然:《我个人对于提倡拳术之意见》,向恺然等著:《国技大观:名论类(下)》,上海:国技学会,1923年,第2页。又见《民国丛书·第四编第47辑》,上海:上海书局,1989年。而高呼提倡拳术者多,但也未曾听过有任何提倡方法,反而让许多学习者半途而废,其较主要的原因便在于:

(学生)本人普通知识较高,薄拳师粗野,不乐为其徒。

本人曾研究拳术有年,于身手步法之知识,强半通晓。拳师无高深之知识,足以启发,甚至令其舍其所学,从(重)新打拳师之拳,而所打之拳,或较其所曾学者,理法更庸浅。

本人体质瘦弱,拳师所教之拳,纯为硬门,习之殊觉吃力,而成就较他人迟缓,因不能鼓其继续研求之兴趣。

本人资质较鲁,拳师无善诱之方,同学有揶揄之意,兴致索然,业何由进?

教者与学者之间,或以质疑问难、或因督责纠扶,于声貌言词之中,发生龃龉,因为因拳师多无学养,非崖岸自高,即狭匿易与,二者皆不足为人师也。*向恺然:《我个人对于提倡拳术之意见》,向恺然等著:《国技大观:名论类(下)》,上海:国技学会,1923年,第4-5页。又见《民国丛书·第四编第47辑》,上海:上海书局,1989年。

此外,向恺然还提到,许多半途而废者从此心灰意懒,不再研究拳术。甚至若遇亲友有志学习拳术,反劝其勿研习。其原因如下:

因中国拳术家,素重门户家数,双方因派别不同,各不相下,至于决斗,刳腹剔肠,以身殉技者,在拳术界中,不可胜数。提倡者,既不能冶各家之长于一炉,而所聘之教员,复非能一洗从前拳师之习气者,子弟学之,适足以增加其好勇斗狠之心。

因(拳师)无一定学程之教授法,复无足供研习之教科书,学者所得,不过破碎不完全之拳法,理与实用,皆无从讲求,果有令其子弟习技之心者,毋宁独延一教师于家教之较为妥当。

因(拳师)专事武术,无其他之科学,无论拳术本无卒业之期,即令三五年可卒业,而卒业后,殊缺乏致用之途。*向恺然:《我个人对于提倡拳术之意见》,向恺然等著:《国技大观:名论类(下)》,上海:国技学会,1923年,第5页。又见《民国丛书·第四编第47辑》,上海:上海书局,1989年。

向恺然的批评,反映了当时国内武术教学的种种缺点,而这也是国术运动另一需要改善之处。

杨文辉的《武术之讨论》一文对国术(界)的缺点进行了全面的概括:

一、武术虽经体育家许可它是运动之一,但是从未加以注意,并未辅助它充分发展。

二、武术界中,无人起来研究进步的方法。并且未将它的成绩,供献与社会,博得大多数人的信仰。

三、缺乏良好师材。现在的一般拳术教员,多系旧日遗下来的老拳师,既乏知识,更不懂什么叫合乎“体育原理”。

四、武术较其他运动,因性质上不同的关系,团体教授上,颇感困难。且缺乏较有兴趣的教授法。

五、缺少比赛方法,及联合运动等,致无鼓助兴趣的真能力。

六、武术不止是运动,且是一种技击的艺能。人既学武术,即存有击人必中之心。要武术成为技击,其成功确甚困难。人常因不得要领,渐觉乏味,故多半途而废。

七、武术派别太多,不能互相融洽。且常起争端,使大多数人,觉得武术粗俗,失去爱护精神。

八、缺少有价值的记载,和研究的书籍,坊间虽偶有出版,但少善本。*杨文辉:《武术之讨论》,原载于北京体育杂志社:《体育》1927年6月15日第二期,第4-5页。又见《民国体育期刊文献汇编:28》,北京:国家图书馆文献缩微复制中心,2006年,总第13942-13943页。

国术的缺陷可以概括为欠缺理论建构、师徒制教学多有弊病、门户之见的阻碍、资料匮乏等几个方面。正因为有这些问题,使得武术界深信,过去中国的武术之所以不振,除了重文轻武的风气之外,这些旧时缺点正是阻碍中国武术停滞不前的主要原因。

二、附和西方学科理论

上述对传统武术的质疑,迫使国术界必须认真思考:如何才能洗刷国术“不科学”的污名?为此,国术界想到了很多方法。首先,便是在西方学科的理论框架之内证明国术的科学性。他们设法证明,国术的外在动作和内在原理,都是合乎“科学”的。其中,两个较为常见的引证来源是生理学与物理学。

(一)武术合乎生理学的解释

首先,从实效经验层面,习练拳术可改善身心上的衰弱与疾病。采用生理学来印证武术合乎科学的做法,并不令人感到意外。中国很早就留心武术养生健身的用途与功效,也确有不少人因为练拳术而改善了自己身心上的衰弱与疾病。除了陈铁生的自身的经验外,许多精武会会员也有相同经验。如1923年4月8日,上海精武会举行第十、第十一年毕业礼,当时有6位毕业会员,参与3年未辍。其中一位葛荣先从事医业,在入会前左手已不能动,但今已能举动自如,两手具数百斤力;佛山精武会的李伯洛,原本体魄素弱,精神也不好,加上从商奔走操劳,因此有不能胜任之时。他曾于1920年患肺病,虽就医后病愈,但身体仍然孱弱,1925年加入精武会后,以时操习,体魄日强,精神日固。*陈公哲:《上海精武会毕业礼记》,《中央杂志》1923年5月1日第二十期。又见释永信主编:《民国国术期刊文献集成:2》,北京:中国书店,2008年,第266页。而中央国术馆馆长张之江本人曾因为长期操劳而患半身不遂,也因练武而痊愈。

这些例子不但证明练拳确有强身祛病的功能,也被视为武术合乎生理的证据。国术家万籁声于《国术周刊》发表《国术与科学》一文,其中就提到他认为国术合乎生理学的证明:“盖习国术,所以能具矫捷之身手者,乃不随意筋亦练至与随意筋互能合作也。以其锻炼之平均,故血液循环皆周;以其动作之巧妙,故五官百骸之得以充分发育,筋骨健实,精神清灵,意气所如,无往不适,此其所以合于生理学也。”*万籁声:《国术与科学》,《国术周刊》1933年2月4日第90期,第106-107页。总之,这类论点除了证明国术合乎生理学之外,也再次说明国术可以促进人体健康。

再者,有些论者认为中国武术较西洋体育和缓、安全,因此更适合国人学习。如王庚曾比较过足球与拳术的优缺点,他认为拳术除了具备经济上的优点,更是一项安全的运动:

又我们看踢足球的人,总没有看他深呼吸过,所以他的结果:十有九是养一个“外强中干”的人。吐血,肺病等极危险之症,这种人最易得着。至于我国之国粹体育,以拳术论:运动起来,无处不平均发达,更有“吐故纳新”之方法(即今之深呼吸),使内外强壮,故我国拳术有门径之人,虽耋老之年,精神犹如青年,都能享长寿。体育是要身体强壮的。那么最好没有危险发生,但足球等运动,往往都有跌伤的危险,甚至有跌死的。至于我国的国粹体育,像拳术,没有危险发生的。因为打拳而伤的从来没有听见过。*王庚:《国粹体育》,原载于《学灯》1921年10月30-31日。又见国家体委体育文史工作委员会编:《中国近代体育文选》,北京:人民体育出版社,1992年,第77-80页。

当然,不可讳言,王庚的看法不免带有一些偏见。这种现象其实见于许多国术家,如唐豪曾于他的《太极拳与内家拳》一书提到,一般欧美各国的体育,其深呼吸是张胸呼吸,而太极拳的深呼吸却主张胸部须内含,因此有些太极拳家认为挺胸会使“肺炸”。而唐豪表示,这两种呼吸方法对促进呼吸器官效能之优劣,需要进行精密的科学实验才能证明,但“肺炸”之说无疑是妄论。*唐豪:《太极拳与内家拳》,第37-38页。又见唐豪:《唐豪文丛:少林武当考·太极拳与内家拳·内家拳》,太原:山西科学技术出版社,2008年,第47-50页。又如朱亦樵认为,好的体育应该符合三点:一是平均的而非偏颇的(卫生);二是秩序的而非紊乱的(教育);三是平等的而非阶级的(社会)。因为拳术可以使全身肢体与器官获得平均发展,不像足球偏颇右足,竞走只偏注下部,而拳术有一定的法式与整齐的顺序,柔缓徐和,精力越用越出,没有太剧烈太疲劳之弊;一方面可助合群性,一方面可助独立性;老幼男女都可学习,不像其他运动有所限制。*朱亦樵:《学生体育问题》,《佛山精武月刊》1926年7月10日第十期。又见《民国国术期刊文献集成:6》,北京:中国书店,2008年,第293-295页。也有人表示,国术注重身体平均发展,而洋体育则有所偏颇,身体是畸型发展,不合生理上自然发展的原则,以此推论国术比西洋体育更合乎生理学。*冰淞:《国体育与洋体育》,天津市国术馆:《国术月干刊》1934年5月15日第二期。又见释永信主编:《民国国术期刊文献集成:23》,北京:中国书店,2008年,第15页。这类看法,反映了当时国术界人士所用的是中医的那种强调整体均衡的人体观与健康疾病观,因此自然认为西洋竞技运动是片面、偏畸的锻炼。

值得注意的是,也有人企图从生理学角度来解释国术的神秘之处。例如,王建吾的《用科学说明中国拳术的神秘》一文,便对“丹田入气”与“点穴”提出了一套合乎科学原理的解释。王建吾先以中医用“金木水火土”来代称肺肝肾心脾为例,说明这只是中医与西医对人体器官有不同称呼而已,不能就此认为中医不合解剖学与生理学。因此他进一步解释,“丹田入气”是吸空气入肺,下压横膈膜,用力压迫腹部,使腹部肌肉紧张有力,能抵抗体外打击。同时,肠胃因受摩擦,可助消化,故中国拳术家多用之以养生,“点穴”则是攻击人体上脆弱的孔穴。*王建吾,《用科学说明中国拳术的神秘》,天津体育周报社:《体育周报》1933年4月29日第二卷第十二期,第6-7页。又见《民国体育期刊文献汇编:49》,北京:国家图书馆文献缩微复制中心,2006年,总第24124-24125页。又如唐豪认为内家拳中的穴道指的是人体要害,但鉴于传统内家拳对要害穴道定义不详细,若用中医针灸铜人图也不足以作为完全可靠的研究材料,因此采用现行司法机关的验尸图,西洋拳斗的搏击部位,日本柔道中的当身业(直接以拳脚攻击人体)图谱中的急所(即要害)部位,作为解释内家拳穴法的扩充研究。*唐豪:《内家拳穴法的研究》,上海市国术馆:《国术声》1935年6月20日第三卷第四期。又见释永信主编:《民国国术期刊文献集成:20》,北京:中国书店,2008年,第86-87页。王建吾的论点颇有启发性,中国的医学及拳术自有其体系,不宜完全以西方科学的标准来衡量。唐豪的例子,则说明中国人不能局限于古人文献,必须多方研究。因此,国术界要做的,应该是借重科学方法,来发展自己的一套理论与系统。

(二)以物理力学解释武术的运动形式和规律

至于采用物理学,是因国术本身是一种身体活动,国术的外在动作形式也是最显而易见的。力学原理多半用在解释国术的用法与动作原理上。如万籁声《国术与科学》一文曾提到:“在应用上,以横劲,以弱力敌强力,一粘即走,一走即打,有滑有圆,有刚有柔,此即应用力学上杠杆与滑车之积力也。”*万籁声:《国术与科学》,《国术周刊》1933年2月4日第90期,第121页。更有人利用力学原理来解释太极拳中的应用原理,如沈家祯的《何为武当太极拳》一文解释太极拳“无力打有力”的原理:

按照力学原理,必须具螺丝形之运动,方能得之,内并须含有杠杆作用,以牵引而后可得,Screw & Cantilever arm(按:螺杆机悬臂)。试观铁路机车,有时越出轨外,一人用螺丝形之名千斤顶者,即可由杠杆旋转之力量,将机车搬上轨道,此乃以轻制重之实证,此拳谱所以规定,运劲必须如抽丝,及偏沉则随作牵引之原理,亦即以曲取直,以柔克刚之法也。*沈家祯,《何为武当太极拳》,北平市国术馆:《体育》1936年1月30日第四卷第一期。又见释永信主编:《民国国术期刊文献集成:17》,北京:中国书店,2008年,第56页。

其实,万籁声与沈家祯都是用力学来解释传统的国术“拳理”。这是因为,国术界既然要证明国术合乎科学,此时就不能只用传统理论,而必须采用西方科学的原理。又如范振兴的《我对国术的所见》一文,对国术的定义是:“国术即是‘人体力学’,就是以科学的方法来研究人体力量的运用,而从中发见因果法则,以健康身体为目的而兼之以技击技术的习得。”因此,范振兴认为国术是以“人体力量运用的因果法则之发见”为手段,以“健身”、“技击”为目的,学国术是为了求得身体力量“最经济的应用”。也因此,范振兴表示,国术既然是人体力学,所学之技术也只有在物理力学的范围内才能做得到,一切如“眉能放光”、“借气打人”、“一跃可高十数丈”等说法都是无稽之谈。*范振兴:《我对于国术的所见》,北京体育杂志社:《体育杂志》1935年4月10日第一卷三四合期,第252-260页。又见《民国体育期刊文献汇编:43》,北京:国家图书馆文献缩微复制中心,2006年,总第21414-21422页。

这些例子说明了此时期“科学”对国人的影响力,恐怕远比后人想象的来得更深。郭颖颐将此现象称为“唯科学主义”*[美]郭颖颐著,雷颐译:《中国现代思想中的唯科学主义(1900-1950)》,南京:江苏人民出版社,1998年,第1页。。对这些国术家而言,为了杜绝一般人对国术的偏见,他们必须想尽办法证明国术合乎科学。这也凸显了“科学”一词在当时中国的魔力与影响力。

三、除旧布新的改革实践

通过附和西方的学科理论,唐豪所谓的国术“无学理”的问题算是得到初步解决,而教学上的“无程序”、传播上的门户之见、资料匮乏等问题则需要在长期的努力中克服。国术的科学化改革针对“学国术”实践和“国术学”理论循以下四条路径展开。其中,国术的教育化推行扩大了国术的传播受众;国术派系的厘清既有理论贡献又有现实意义;对日本经验的吸取提高了国术教育的水平;而教材、刊物的出版则相对完善了“国术学”。

(一)国术的教育化推行

中央国术馆的成立,使它成为国民政府时期声援国术成为学校课程,乃至全民必学技能最主要的发声单位。如1928年的第一次全国教育会议,中央国术馆馆长张之江就提出了《请令全国学校定国术为体育主课案》。该案建议一年之内中央与各省区或设武术专门学校,或于各大学内添设武术系,各大学暑假中特开武术班;最近三年内,除前期小学外,均得自由添设武术科;三年后,武术教师当已略可敷用,即由大学院修正令各级学校将武术正式订入课程。*中华民国大学院编:《全国教育会议报告·丙编》,第27页。但此议案仅被大会议决作为参考,未见下文。其他1931年6月的第六届国民会议中,张之江等人提出《请审定国术为国操推行全国学校暨陆海空军省警民团实行普及以图精神建设期达强种救国案》,以及张之江该年7月呈请国民政府的《呈请定国术为国操挽颓风兴国民党案》,都是这类议案。*台湾国史馆藏:《国民会议案(六)》,《国民政府档案》,典藏号:001-011110-0015,入藏登录号:001000000079A;台湾国史馆藏:《国民会议案(六)》,《国民政府档案》,典藏号:001-011110-0015,入藏登录号:001000000079A。

1932年通过的《国民体育实施方案》,规定各校在体育设备上应设国术场,在研究体育机构方面,包含国术馆;也把国术原理、派别、教学及比赛方法等内容列入体育研究事项中;学校体育课程与教材都应包含国术。*《国民体育实施方案》,天津体育周报社:《体育周报》1932年8月27日第三十期,第12-18页。又见《民国体育期刊文献汇编:47》,北京:国家图书馆文献缩微复制中心,2006年,总第23082-23088页。此外,当年教育部也随之成立体育委员会,其中18位委员中,褚民谊、张之江、马良、许霱厚、陈泮岭等推行国术甚力的人士也被列于其中。*《教育部体育委员会规程(附委员名单)》。收于中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编·第五辑:南京国民政府(1927-1949年)》,南京:江苏古籍出版社,1999年,第914页。至于各级学校体育课程对国术课程所作的规划:小学教育方面,1936年教育部公布的《小学体育教授细目》,针对小学高年级就安排了太极操;中学方面,1931年的《初级中学体育课程标准》与《高级中学体育课程标准》都包含有国术与角力,以上两项课程标准都在1936年修正,其中规定初中的国术应注重刀枪剑棍等简单器械的应用,高中部分除注重刀枪剑棍的应用外,还要加入石担、石锁以及攻守法等内容*《初级中学体育课程标准》、《高级中学体育课程标准》,金兆钧:《体育行政》,上海:勤奋书局,1931年,第173-177、187-190页。;师范学校方面,1934年公布《师范学校体育课程标准》,其中包含国术*吴文忠:《中国近百年体育史》,台北:台湾商务印书馆,1967年,第169-201页。;大专院校方面,1936年教育部公布《暂行大学体育课程标准》,其中规定国术课程内容包含少林拳、形意拳、太极拳、八卦拳、刀术、棍术、枪术,等等*吴文忠:《中国近百年体育史》,台北:台湾商务印书馆,1967年,第202-203页。。

尽管困难重重,中央国术馆依然致力于国术教育与研究工作。从各类训练专门国术人才的训练班与国术体专可以看出,一方面,中央国术馆继承了北洋时期如精武体育会这类武术团体的训练班模式;另一方面,进一步严格入学资格,强调学术并重、中西兼备的课程,所谓的“专门国术人才”也从师资拓展到国术选手。这都显示当时国术界与西洋体育沟通融合的需求。国术运动在中央国术馆与各地国术馆的努力之下,也开始蓬勃发展起来。

(二)国术派系的厘清

国术门派众多、纷杂,这是国术界的共识。要使国术理论化、系统化,首先要对国术派系进行分析与整理。如吴志青认为:“我国武术,在过去的历史上考察一下,都是偏重畴形的发展,偏重于技术,对有系统的记载及理论实不多见。所以国术不改则已,若改进非整理固有武术系统,难明武术的真相。”*吴志青:《国术理论概要》,上海:大东书局,1935年,第57页。又见《民国丛书·第一编第50辑》,上海:上海书局,1989年。严格来说,由于此时期国术界对国术系统采用的多半还是中国武术传统派别,因此,国术界也多半以此为基础,再作进一步的整理与分析。

首先,必须先弄清楚国术到底有多少门派、种类。如《精武本纪》以地理区作为划分标准,统计了黄河、长江与珠江流域的武术名目,按性质分成拳术、兵器与其他三类。*精武体育会:《精武本纪·补篇》,上海:精武体育会,1919年,第18-20页。地理环境的不同,也造就了南北方拳术风格的不同,用地理区来划分国术的系统也成为当时一种常见的方法。总之,以先天地理环境的差异来解释南北派拳术之不同,其实是一种较为合理与客观的角度。

除了以地理区域作为划分标准之外,另一个划分系统就是所谓的“内家拳”与“外家拳”。郭希汾的《中国体育史》提到:“近世所称,有内外两家,外家盛于少林,内家传自张三峰。”*郭希汾:《中国体育史》,上海:商务印书馆,1919年,第31页。又见《民国丛书·第一编第50辑》,上海:上海书局,1989年。而徐哲东的《国技论略》认为,这种分内外家的说法始见于黄宗羲《南雷文集》的《王征南墓志铭》:“少林以拳勇名天下,然主于搏人,人亦得以乘之。有所谓内家者,以静制动,犯者应手即仆,故别少林为外家。”*徐哲东:《国技论略》,太原:山西科学技术出版社,2003年,第9页。因此,外家主动,内家主静,内外家之区分就如同内功外功一样。这种区分法只是技击风格的不同而已。

虽然这一时期分类法有较大不同,但原则上传统内家外家、南派北派的分类法还是较常被人使用。不管这些著作采用何种分类法,都可以看出时人已经开始针对传统国术派别系统作整理与分析,甚至还包括了考证辨伪。就国术科学化而言,这样的工作确实具有相当的贡献。

(三)对日本尚武精神、学校武术课程的取法

提倡日本的“武士道”精神,最有名的例子,当属梁启超的《中国之武士道》*梁启超:《中国之武士道·自序》,北京:中国档案出版社,2006年,第1页。。他在该书凡例中明确表示:“武士道者,日本名词,日人所称大和魂,即此物也。以其名雅训,且含义甚渊浩,故用之。”又表示:“本编采集春秋战国以迄汉初我先民之武德,足为子孙模范者,以列传体叙次之,加以论评,以发挥其精神。”*梁启超:《中国之武士道·凡例》,北京:中国档案出版社,2006年,第1页。梁启超本非武界之人,著作此书是为唤醒国人的尚武精神,同时,也可看出梁氏对日本“武士道”的向往。张之江也曾提到他提倡国术、创办国术馆的原因之一是:“中山先生谓欲恢复民族地位,曾颁恢复固有技能为言,国术为民族精神之所寄,日本以武士道为大和魂,良有以也。”*张之江:《呈为设立国术研究馆呈请备案并补助经费事案》,1928年3月,台湾国史馆藏:《国术馆筹设案》,《国民政府档案》,典藏号:001-095571-0006,入藏登录号:001000006254A。这说明张之江将日本作为取法的对象,以国术为中国民族精神之所寄。

除此之外,日本经验也被用来说服国人重视国术的理由。如万籁声在其《武术汇宗》一书中曾表示,政府应该于首都及各大省会仿造东西洋办法设立“国技馆”,作为教授、研究中国武术的机关,经费由会员按期缴纳会费负担。*万籁声:《武术汇宗》,北京:中国书店,1984年,第12-13页。张之江本人也积极以日本作为呼吁当局重视国术的前鉴。1931年6月的第六届国民会议中,张之江等人提出《请审定国术为国操推行全国学校暨陆海空军省警民团实行普及以图精神建设期达强种救国案》中,提到:

尝游日本,见其提倡国术(按:日本武术),所谓国技馆也,讲道馆也,弘道馆也,武德会也,遍国中所见,其皆自诩为国际之柔道、剑道,在中学以上,学校竟列为必修科目,其课外运动,又有相扑弓道,竞漕棒球,足球网球等类,不下数十种之多,无不含几分强迫教育性质。*台湾国史馆藏:《国民会议案(六)》,《国民政府档案》,典藏号:001-011110-0015,入藏登录号:001000000079A。

张之江以此呼吁政府将国术定为国操,使其成为一项全民运动。除了前一议案外,张之江本人更在该年7月呈请国民政府将国术定为国操,当中也提到以日本将柔道剑道订为必修学校科目为例,希望能以国操作为民众训练、军警及一般学校的课程,以作为国民精神建设,借以“挽颓风兴国民党”*张之江:《呈请定国术为国操挽颓风兴党国案》,1931年7月2日,台湾国史馆藏:《国民会议案(六)》,《国民政府档案》,典藏号:001-011110-0015,入藏登录号:001000000079A。。1931年11月12日,中国国民党召开第四次全国代表大会,张之江、钮永键、梁冠英、连声海等四人于此次大会中提出“积极训练民众同仇敌忾,共赴国难,限期成立各省市县区国术馆社”一案,表示希望政府能重视国术,全国限期普遍成立国术馆社,藉此锻炼国民民族的精神与体魄,以共赴国难。*国民政府文官处:《公函第九九0七号》1931年12月14日,台湾国史馆藏:《中央国术馆学制案(二)》,《国民政府档案》,典藏号:001-095571-2001,入藏登录号001000006250A。

综上可知,日本武文化对近代中国影响深远。早期仿日式教育,日本武术曾直接被国人引介、学习;另一方面,日本“武士道”的尚武精神以及推行武术教育的成功经验,尤其是武术团体与道馆的广布,以及把武术纳入学校教育中,也成为国人取法之例。这可以看作是对国术的传统师徒制传承方式的一次重大革新,意图以武术馆、校为阵地推广武术,实现武术传承形式的现代化变革。

(四)创编教材、刊物,公开、普及国术

传统武术只重“言传身教”而对其知识体系少有公开,欲实现国术规模化的普及,文字出版物成为必要的载体和途径。就教材方面,除了马良的《中华新武术》以及精武体育会编定的各项武术教材外,中华武术会的吴志青也编定了《应用科学之武术》教材,选了七种不同的武术动作,编成应用科学的武术,同时说明各动作在生理和心理上与教育的关系及各部主要肌肉的作用,并且将其编成连贯教材与实用攻防对练法,配上乐谱,编成有趣的国粹舞蹈。*姜容樵:《国术学概论》,原载于勤奋体育月报社:《勤奋体育月报》1934年10月10日第二卷第一期,第343-344、345-348页。又见《民国体育期刊文献汇编:18》,北京:国家图书馆文献缩微复制中心,2006年,总第8735-8736页。又如中央国术馆在举办首期教授班时,曾设法汇集当时中国武术名家的各类武功绝技,最后编订了12种拳械套路、3种对截(接)套路、2种功法、2种特绝技术、5套救伤诊疗共22种教材,以作为当时首期教授班第一批必修教材。遗憾的是,由于种种原因,这些教材仅正式出版了7种。*范克平:《旧时国立南京中央国术馆写真(2)》,《中华武术》2004年第8期。正因为这类刊物、教材的出版,让国术普及化、公开化的理念得以实现;另一方面,更昭示世人,此时国术家是能文能武,有武功、有知识,而不再只是目不识丁的武夫。

虽然这时期许多国术论著问世,意在国术理论化、公开化,然而,这些国术论著仍存在不少缺点。首先,这些国术论著其实多半有抄袭的嫌疑。如《少林拳术秘诀》中关于对觉远上人的记载大体脱自《少林宗法》*陈铁生编订:《少林宗法》,向恺然等著:《国技大观·专著类》,上海:国技学会,1923年,第29页。又见《民国丛书·第四编第47辑》,上海:上海书局,1989年。,而郭希汾《中国体育史》中对觉远上人拳术的记载与以上二书大同小异。*郭希汾:《中国体育史》,上海:商务印书馆,1919年,第33页。又见《民国丛书·第一编第50辑》,上海:上海书局,1989年。再者,虽然有研究者认为,此时的国术界使用现代教育理论等新的体育科学观点来认识、研究武术的倾向越来越强烈*谭华:《20世纪前期的国术改良运动》,《北京体育大学学报》2002年第1期。,但能做到此点的作者并不多。最后,由于旧时文献对武术的记录本就不多,即便有,其散轶的文献很多,这也使得当时国术界对各派拳术沿革的考证遭遇到相当的困难。

四、国术科学化的局限

国术界一直主张国术具有体育价值与合乎科学,然而,这样的主张是否达到了预期的目标,使国术与西方体育运动等量齐观而顺利开展?客观地讲,国术的科学化至少在以下三方面有所局限。

(一)强身之效的自圆其说

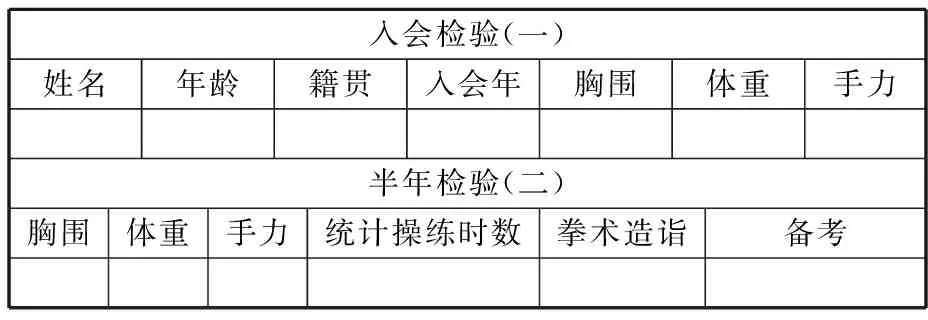

1926年,《佛山精武月刊》第10期,大拙在其《精武体育应加以检验议》一文中主张,应该把会员锻炼拳术的成果加以统计检验,并设计下表:

表1 精武会会员成绩检验表*大拙:《精武体育应加以检验议》,佛山精武会:《佛山精武月干刊》1926年7月10日第十期。又见释永信主编:《民国国术期刊文献集成:6》,北京:中国书店,2008年,第230页。

根据大拙本人的解释,表(一)为正表,其年龄与身体发育有关,入会年月则与学历、学习时间成正比。肺部发育与胸围大小相关,测量胸围可以看出肺部发达与否。此外,人体若各部发育均齐,则体重增加,手力也为之增加。至于表(二)则为比较表,其中统计操练时数:是指运动时数多寡与发育有关,故考核成绩以时数多寡为标准;拳术造诣:是认为有些会员在这半年内,虽然胸围、体重与手力等未能进步,但拳术优异也未尝不能。最后,把此二表胸围、体重与手力发展状况比较,即为发育成绩,可在备考栏上分列。最后大拙认为,这是一个简单检验法,还可征询医学人士,加入血液、脉息等检验。*大拙:《精武体育应加以检验议》,佛山精武会:《佛山精武月干刊》1926年7月10日第十期。又见释永信主编:《民国国术期刊文献集成:6》,北京:中国书店,2008年,第229-231页。此外,浙江省国术馆于1935年7月筹设的国术附小在该年8月正式招生,校方表示,在入学测验时,有五分之四新生体格不合标准。经过半年的国术训练,到1936年初,体格健全的学生已占百分之九十。而该校课程除国术课之外,其余学科与别的小学一样。在课外活动方面,视儿童本能的强弱,以生理上相宜的国术加以指导。校方利用儿童好动的天性,授以进攻退守闪躲转避的方法使其兴趣更加浓厚,以致于后来校方反而要禁止他们运动了。

虽然大拙设计的检验表及他所持的分析原理还需专家验证是否合乎学理,但总算设法提出了检验精武会会员成绩的办法。至于浙江省国术馆附小的实验成果,则是一项相当宝贵的经验。它说明,只要善用教学方法,善于调动儿童活泼好动的个性,国术是可以练得好玩有趣的,由此证明国术确实有不可忽视的体育价值。

可惜的是,国术界对建立相关科学数据的研究以及改良式教学的实验成果有限,大拙的意见似乎没有得到进一步的落实与推行。浙江省国术附小的案例也可说是相当少见*另一个案例是唐豪早年曾于上海公学校国技部任教的经验,他曾作过统计,中学部学生练习国技,能始终如一的只有百分之十;高小部三年级是百分之二十;二年级是百分之五十;至于一年级则可达百分之八十。唐豪认为,这是因为中学生正值发育期,肌肉容易疲劳,因此不如高小学生耐苦。因此,他主张如果自小学开始养成运动习惯,这种现象就不会发生。参见唐豪:《武术的研究》,向恺然等著:《国技大观:专著类》,上海:国技学会,1923年,第24-25页。又见《民国丛书·第四编第47辑》,上海:上海书局,1989年。,即便是有,也未进行广泛的推广。因此,许多所谓“国术合乎科学”的言论,不免让人有自圆其说的感觉。

(二)对“科学”一知半解的误用

在证明国术合乎科学的过程中,也不免出现了误用“科学”的情况。其实,国术界早已有针对此情形提出的批判,如许禹生于1929年发表的《为当道国术家进一杞言》一文中提到,他见到时人各种著作无不广引科学敷衍篇第,但书中的内容则精义无多。他藉此呼吁国术界,虽然提倡破除迷信与国术科学化是好事,但仍需就国术性质中应具备的科学在实质上立论,千万不可牵强附会,否则就与迷信误人相同。

话虽如此,实际仍然没有完全改变国术界“误用科学”的情况。如黄葆荷的《国术与科学》一文对“科学”的结论是:“总括的说,科学基本对象,无疑而为实用目的。”因此,黄葆荷认为:“从上面观之,国术是强健身心之捷径,是自卫卫国的良剂。实合于科学上的实用目的,所以国术不但不是反科学,而在科学上有崇高的地位。”*黄葆荷:《国术与科学》,天津市国术馆:《国术月刊》1934年4月15日创刊号。又见释永信主编:《民国国术期刊文献集成:23》,北京:中国书店,2008年,第7页。诚然,科学确实有其实用目的,但是黄葆荷却未说明国术在哪些方面合乎其所列举的科学定义。这反映了国术界乃至于国人对“科学”的认识仍然只看到其工具性质,能切实了解科学内涵的人却不多。其次,这也说明了该位作者的引证只是为了证明国术是“科学”而已,至于是否了解自己所举的例子并不重要。

又如姜容樵曾用演绎法与归纳法来解释国术的组织(国术的各种派别与拳术)。姜容樵虽然知道演绎法是“普通的原理,来断定特殊的方法”,归纳法是“由特殊事实,推见普遍原则的方法”,但用以举例解释国术组织时,却出现牵强附会的情况:

类如太极拳,从无极太极,揽雀尾起势,长短动作。一式一式演下去。这不是演绎法吗?至合太极演完收式,便是一大套拳,这不是归纳法吗?形意拳:劈绷钻炮横。一趟一趟演下去,不是演绎法吗?合起来一套,便是相生相克,连环,不又是归纳法吗?*姜容樵:《国术的组织》,《勤奋体育月报》1934年9月10日第一卷第十二期,第227页。又见《民国体育期刊文献汇编:18》,北京:国家图书馆文献缩微复制中心,2006年,总第8929页。

这种状况反映出当时国术界的一种普遍心态:若不用“科学”引经据典一番,好像等于跟不上时代一样。这也就造成一种现象,当时在许多体育与国术相关的刊物上,常常可以看到“国术与科学”、“国术与生理学”、“国术与力学”等文章,这些似乎成为国术界当时的一种主流话语。

以上种种现象说明,国术界缺乏学贯中西的人才。国术界力求国术科学化,其实本身就是要与西洋体育分庭抗礼、争取地位。只是这种对“科学”的误解与误用,显然难以使其达到预期的目标。

(三)“传说”、“奇迹”的贻害

国术界呼吁要破除迷信,一切科学化。但现实中还是有不少国术的“传说”。如当年柳森严就曾被当地报纸渲染成一位精通道法仙术的奇人,他本人也因此声名大噪。*端止:《湘国术比赛之余闻》,《体育周报》1933年10月29日第一卷第39期,第23页。又见《民国体育期刊文献汇编:47》,北京:国家图书馆文献缩微复制中心,2006年,总第23365页。又如吴文源表示,太极拳往往被外界误解为含有神秘性的把戏,而练过太极拳的人,对太极拳的认识也差不多。他提到曾于河北与一位同事练太极拳,便常跟对方讨教如何练“气功”,是否能如武侠小说上那样。对方说:“怎么不能?只是你的功夫不到罢了!”待吴文源问到如何练时,对方的回答无非是照搬那些小说家的说法而已,且其本人并未练过,却确信武侠小说的那种奇迹是真实的。

吴文源又提到,当时在平保一带盛行一种名为“实报”的报纸,常常刊登太极拳专家的一些“奇迹”。他曾与几位学太极拳的同学讨论这些报道,有些人不但认为这些事迹能做到,而且还举出更神乎其神的故事来。而有些人虽然觉得这些事迹有点渺茫,但却认为不管这些事是否属实,有人刊载,自己不也光彩吗?因此,吴文源认为,这些自欺欺人的态度,实在是害了太极拳。

无论如何,国术界所谓“国术科学化”的理想,到最后还是沦为空谈。不但一般大众仍然喜好这类神奇玄怪的传说,就连实际学习国术的人都难以避免。加上国术界缺乏进一步的科研成果,也未大力推广前述那些成功的实验案例,致使一般体育学者仍然视国术不科学。这种结果,实与洋土体育论战互为因果:国术因不科学而被体育学者轻视,也因为双方矛盾对立的心态使国术界得不到体育界更多支持,更加阻碍了国术科学研究的发展。

五、国术科学化的影响与评价

国术界这种追求科学的目标也影响到其他方面。例如国术竞赛方面,有人提出应该要效法西洋体育竞赛,建立一个有明确标准的国术竞赛制度,对裁判与选手进行专门训练,相信“如能将教授法及竞赛法彻底改良,敢断言国术对人身之发育,及运用之巧妙,恐比任何运动,更形科学化矣”*向禹九:《国术竞赛之商榷》,青岛体育协进会:《体育周刊》1934年1月26日第七期,第1-2页。又见《民国体育期刊文献汇编:50》,北京:国家图书馆文献缩微复制中心,2006年,总第24881-24882页。。国术科学化也影响了国术统一运动的出现。1932年8月于南京举行的第一次全国体育会议中,程登科与吴征便提出统一国术的议案。*《国术统一运动》,《申报》1934年2月13日,号外第四面;程登科、吴征:《再谈国术统一》,中央国术馆:《国术周刊》1934年3月3日第114期。又见释永信主编:《民国国术期刊文献集成:24》,北京:中国书店,2008年,第302-304页。在这个背景之下,促成国术界与教育部一同于1934年筹组国术统一委员会,该会组织草案中记载,该会委员25到31人,由中央国术馆会同教育部就各地体育、国术与科学专家聘任,常务委员9到11人,由中央国术馆会同教育部聘任。*《全国国术统一委员会组织大纲草案》,中央国术馆:《国术周刊》1934年3月第116-120合期(中央国术馆六周年纪念特刊)。又见释永信主编:《民国国术期刊文献集成:24》,北京:中国书店,2008年,第371页。只是,国术门派众多,是否真能顺利统一?而国术是否真的应该进行所谓的“统一”,确实值得商榷。

然而,这类“科学至上”的呼声不啻是站在知识分子阶层的立场。莫里斯(Morris)曾在他的研究中,以帕尔塔·查特吉(Partha Chatterjee)对19世纪晚期孟加拉中产阶级的民族主义精英的研究为例,认为此时中国国术界的做法很像那时的孟加拉中产阶级。他提到,这些原本从属于英国殖民精英的孟加拉中产阶级们,转而寻求真正的印度信仰,这些信仰是欧洲殖民计划中从未包含的东方灵性的代表。然而,他们还必须为这些“真正的”与“大众的”印度传统予以“消毒”,以除去当中所有具有粗俗、低劣、地域主义色彩以及分离主义特色的记号。而此时的中国,因为武术显然已不适合1930年代中国的社会、经济与文化状况,因此中国的中产阶级必须设法让国术变成一个具有民族主义本质的理性表现。如此,一些民族主义精英就不会将国术视为可笑与粗鄙的神秘主义。*Morris是以褚民谊推行的太极操以及他的一些言论为例,Andrew D. Morris:Mirrow of the Nation:A History of Sport and Physical Culture in Republican China,P224-225。

莫里斯(Morris)的看法,正好符合当时国术界的现象,如当时《求是月刊》主编田镇峰就以“提倡要人”与“国术名流”来形容当时这批提倡国术的人物。*田镇峰:《技击漫谈》,健康实验社:《求是月刊》1935年5月10日第一卷第四期。又见释永信主编:《民国国术期刊文献集成:26》,北京:中国书店,2008年,第369-370页。这些站在启蒙立场的“要人”与“名流”力主国术应该系统化、理论化、统一化,其最终目的就是希望国术能科学化,使国术成为一门“科学”;另一方面,中国武术的诸多门派、神秘色彩甚至一般粗野不文的拳师,都被视为阻碍国术前进的障碍,因此必须以“科学”来革除。如果说国术是救国的一剂良方,那么科学就是救国术的一剂灵药。因为国术界深信,科学可以挽救国术以往停滞不前的危局。只是,这些“科学至上”的言论与呼声是基本局限于当时武术界的精英群体,具体落实的成效并未达到预期。

Changes of Sceintification of Martial Arts of Republic of China

Li Wenhong

(P.E Department, Qilu University of Technology, Jinan, Shandong 250353)

As a peak in the history of the development of modern martial arts, martial arts of the Republic of China were positioned against the discourse context of the pursuit of “science” of people at that time. With “tradition” as one of their characteristics, martial arts (guoshu, similarly hereinafter) gave rise to larger contrasts and contradictions with the then “scientific” discourse. Therefore, if the community ofguoshuplanned to realize the ambition of making China into a strong and powerful country by way ofguoshu, the most important thing was to bring about their “scientification”.Thus the controversy between Lu Xun and Chen Tiesheng was around the necessity to advocateguoshu. And this, on the one hand, made preparations in public opinion for the scientification ofguoshu, and precipitated theguoshucircle to reflect on the chronic maladies ofguoshuon the other. And then, theguoshucircle launched the transformation of the scientification ofguoshufrom both theory and practice. For, scientification ofguoshuis in essence the establishment of the rationality and legitimacy of the development ofguoshu, and this has paved the way forguoshuto develop further.

martial arts (guoshu); Republic of China; Guoshu; scientific

2014-06-28

李文鸿(1981—),男,山东滨州人,齐鲁工业大学体育学院讲师,博士。

G852

A

1001-5973(2014)04-0129-14

责任编辑:寇金玲

①参见林伯原:《民国时期民间武术组织的建立与发展》,《体育文史》1994年第3期;郭玉成:《中国武术传播论》,上海:复旦大学出版社,2008年,第41-55页;刘靖:《中央国术馆研究——组织社会学的视角》,博士学位论文,上海体育学院,2013年;易剑东:《民国时期武术社会化探析》,《南京体育学院学报》1995年第4期,第42页;Brian Kennedy and Elizabeth Guo:Chinesemartialartstrainingmanuals:ahistoricalsurvey(Berkeley, California:North Atlantic Books,2005),P102-107。

——以浙江国术游艺大会汇刊为中心