宁夏违法犯罪未成年人矫正现状与改革思路

薛 芳

(宁夏司法警官职业学院,宁夏 银川750004)

联合国儿童基金会给违法未成年人的定义是,“年龄在18岁以下,由于有嫌疑或者被指控犯有某种罪行而与司法机构发生联系”〔1〕,本文将未满18岁人称为未成年人,违法未成年人指违反行政法规和刑事法律,主要包括在未成年犯管教所服刑的未成年人和有犯罪行为但不够刑事处罚或不需要刑事处罚的未成年人。

一、全国未成年人犯罪总体形势

我国关于未成年人犯罪与严重违法案件的对应制度可两分为刑事司法系统之内与刑事司法系统之外的两部分。〔2〕刑法之内,未成年人犯罪指被告人实施被指控的犯罪时已满14周岁不满18周岁。刑法之外,对未成年人越轨或严重不良行为案件的处理方式可归纳为:治安处罚、强制戒毒等。

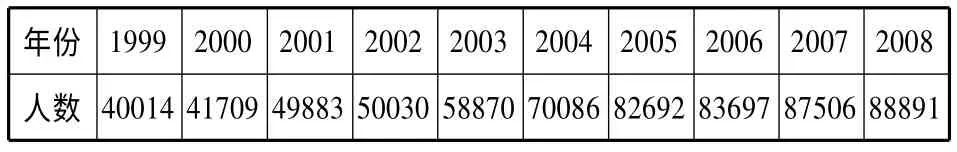

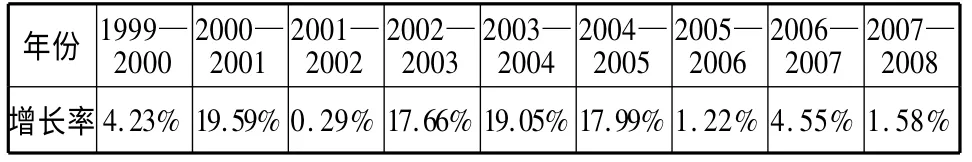

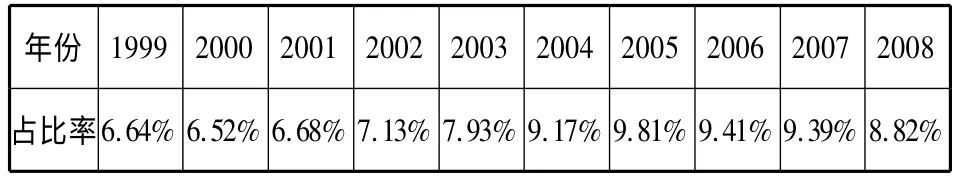

从全国情况来看,未成年人犯罪的数量在被有效遏制中又呈攀升态势,犯罪总量持续增长,1999—2008年全国法院判处犯罪未成年罪犯总人数653378人,年均增长率为9.57%;未成年人犯罪占刑事犯罪比率维持较高水平,年平均比率为8.15%。〔3〕

表1 1999—2008年全国法院判处犯罪未成年罪犯人数

表2 1999—2008 年全国法院判处犯罪未成年罪犯人数增长率

表3 1999—2008年全国法院判处未成年犯罪占刑事犯罪比率

从以上数据可以看出,我国未成年人犯罪数量呈波浪式变化,未成年人犯罪占刑事犯罪的比重虽然从2006年起连续三年持续下降,但犯罪绝对数整体上处于增长态势,目前仍居高不下。〔4〕

二、宁夏违法未成年人矫正状况的调查与分析

(一)宁夏女子监狱未成年人矫正状况

为了了解宁夏违法未成年人矫正状况,我们课题组于2011年2月到2011年9月期间走访了有关单位,通过调研取得了一些宁夏未成年人矫正状况的第一手研究资料。

宁夏未成年犯管教所于2005年并入宁夏女子监狱,并成为宁夏女子监狱的未成年犯监区。未成年犯监区的关押对象是由人民法院依法判处有期徒刑、无期徒刑的未满十八周岁的罪犯,应当在未成年犯管教所执行刑罚、接受教育改造。目前,未成年犯监区关押未成年人××名,宁夏女子监狱的未成年犯监区应当是处于刑事司法系统之内处罚的流程之中。

宁夏未成年人犯罪整体情况与全国未成年犯增长的趋势并不相符,呈下降趋势,这在很大程度上是由于客观原因造成的。由于未成年犯监区狭小,未成年人满18岁后即被送往成人监狱,这不仅与法律规定不符,也导致了一系列问题。

在刑罚执行阶段,1994年的《监狱法》规定,“监狱对成年男犯、女犯和未成年犯实行分开关押和管理,对未成年犯和女犯的改造,应当照顾其生理、心理特点。监狱根据罪犯的犯罪类型、刑罚种类、刑期、改造表现等情况对罪犯实行分别关押,采取不同的方式管理”。未成年犯监区是监狱的一种类型,是国家的刑罚执行机关,但日常管理中对未成年犯人使用“学员”称谓,一定程度上反映了与成年犯的区别,未成年犯的改造以学习、掌握技能为主,采取形式多样的教育改造方式,实行依法、科学、文明、直接管理。未成年犯管教所同未成年人保护组织、教育、共青团、妇联、工会等有关部门的联系密切,注重社会对未成年犯的综合治理,这些都是非常值得肯定的。

(二)宁夏女子未成年人教养所未成年人矫正状况

根据《刑法》第17条第4款的规定,收容教养是一种非刑事处罚性质的强制性教育措施,由于收容教养是在监禁性机构内执行,其人身自由不可避免地会受到实际限制和一定程度的剥夺。

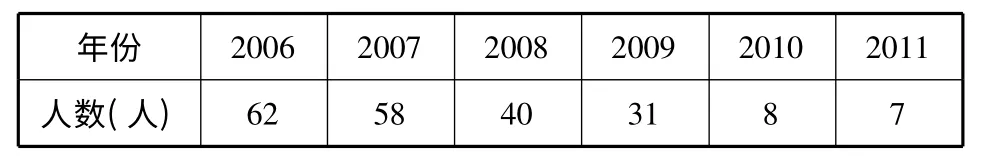

表4 2006—2011年宁夏未成年人教养人数

从以上数据可以看出,宁夏未成年人接受劳动教养这种行政处罚的人数在持续下降,这当然有社会大背景因素,也从一个侧面证实了这种少年教养制度消亡的必然趋势。

(三)被采取社区矫正措施的未成年人矫正状况

截至2011年6月,宁夏未成年社区矫正对象共61人。其中银川各县市区司法局所管辖的未成年社区矫正对象25人(男性21人,女性4人),全部集中在缓刑这个类别。宁夏未成年社区矫正对象占全部社区矫正对象总数的3.27%。《刑法修正案(八)》规定,对满足缓刑条件的未成年罪犯,应当适用缓刑,因此缓刑未成年人数量将呈上升趋势,缓刑未成年人数量的增多必然对宁夏司法行政机关开展社区矫正工作提出更高要求,应探索与成年人有别的矫正方法,深化分类矫正,更好地保护未成年社区矫正对象的合法权益。

(四)宁夏违法未成年人矫正存在的主要问题

1.特点不突出

目前未成年犯监区合并于女子监狱的现状,无法凸显针对违法犯罪未成年人的矫正特点。未成年犯和女犯是监狱刑罚执行活动中两类特殊的矫正对象,将二者合并于一家矫正机构,固然可以满足规模和效益的需要,却与世界潮流和全国趋势不符。当今世界对违法未成年人的主流观点是尽量减少监禁刑的使用。1989年的联合国儿童权利公约(UN Convention on the Right of the Child)第37条(b)规定,“不得非法或任意剥夺任何儿童的自由。对儿童的逮捕、拘留或监禁应符合法律规定并仅应作为最后手段,期限应为最短的适当时间”。①http://www.unicef.org/protection/files/Conflict_with_the_Law.pdf联合国儿童基金会关于儿童保护的资料页children in conflictwith the law,访问日期2011年6月25日。联合国儿童权利公约中,将不满18周岁的未成年人称为儿童(children),这与大多数情况下的中文表述略有不同。1990年的联合国保护被剥夺自由少年规则(哈瓦那规则)规定,为消除剥夺自由对违法未成年人的有害影响,应当使用个性化的处遇方式,尽可能采用替代刑措施,避免剥夺自由对未成年人的负面影响。

从全国来看,将未成年犯监区附设在女监的情况也是寥寥无几。首先,从刑罚执行方式来看,针对服刑未成年人的特点,行之有效的矫正措施的创新乏力。其次,从行刑社会化角度看,过低的假释适用率不利于未成年人再社会化。再次,将未成年犯混押于女犯当中,对未成年人着眼教育、突出教育的特点难以凸显。最后,一些需要花费巨大精力的事情监狱无暇顾及,例如九年义务教育狱内外衔接的问题;教育矫正方法创新问题;心理矫正的针对性和有效性问题;技能教育内容安排问题。

2.管教方法缺乏特色

根据《中华人民共和国监狱法》第6章对未成年人教育改造做出的明确规定,1999年《未成年犯管教所管理规定》对未成年犯教育改造做了进一步明确规定,如教育内容、教育方式、师资建设、教育经费等。但在实践中还存在各种问题。首先,教育改造经费制约了教育改造内容和质量,教育内容陈旧,教育方式形式化,缺乏应有的实效。在教育过程中不能按照未成年人的需要设置教学课程和内容,宁夏有些监所虽然对服刑人员开展职业技能培训,但职业技能培训内容缺乏针对性和实用性,在监所学习的技术很难成为出监后的谋生手段。目前,半天学习半天劳动的规定有被劳动任务冲击而无法保证的现象。文化教育质量、心理矫治质量需要针对未成年人生理、心理特点,有实质性突破性进展和提高。

3.未成年犯移送成年犯监狱年龄偏低

《中华人民共和国监狱法》规定,在未成年犯管教所服刑期间已满18岁,余刑2年以上的服刑人员须移送到普通监狱(宁夏目前的现状是未成年犯满18岁即移送)。未成年犯行刑制度与成年犯行刑制度在行刑理念、行刑制度、行刑方式上存在较大差异,这就不可避免地造成未成年犯社会化处遇的中断,尤其对那些短刑犯而言,时日不多的成年监狱生活,不仅无助于其回归社会的进程,而且有可能因与成年犯的交叉感染而加剧其监禁化的倾向。综观世界上其他国家和地区,许多国家和地区都是将未成年犯转往成年监狱的年龄限定在25岁左右,如意大利《监狱法》第14条规定“25岁以下的青年犯同成年犯相互隔离”〔5〕。因此,应当尽量延长未成年犯留置在未成年管教所的时间,年龄延长至25岁。

三、改革思路

根据社会形势和我国少年司法制度的新发展,完善宁夏违法犯罪未成年人矫正措施,对违法犯罪未成年人规定更多形式的处分措施,特别是发展以社区为基础的处分措施,对于违法未成年人的社会化、避免刑事处分措施的适用、预防未成年人犯罪具有十分重要的意义。

(一)宁夏违法未成年人矫正改革应当满足少年司法制度的新发展

正如前文所述,我国法律对于违法犯罪未成年人有刑罚处罚和非刑罚处罚两种类型。除了刑罚外,我国现行法律规定可以适用于违法未成年人的非刑罚处罚措施大体分为四类:一是行政处罚措施,如警告、罚款、拘留、强制戒毒等;二是特殊性行政措施,如工读教育;三是刑法规定的非刑罚处罚方法,如训诫、责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失、行政处罚或者行政处分;四是感化教育性行政措施,即收容教养。有学者将这些非刑罚措施总结为“三特色六不足”,“三特色”为行政性、政策性、实践性,“六不足”为法定化不足、司法化不足、程序化不足、系统性不足、改善性不足、制约手段不足。〔6〕对现行法律制度的修改应考虑以下因素:

1.宁夏违法未成年人矫正改革应当贯彻保护未成年人的原则

与欧美发达国家相比,我国的刑事司法程序没有系统地为未成年人设计刑罚及处理方式,没有单独的少年司法制度,有关未成年人的司法制度规定仅散见于多项法律、法规及相关文件中。我国现行的《未成年人保护法》与《预防未成年人犯罪法》都在第1条开宗明义地规定制定法律的目的是“为了保护未成年人身心健康”,这种保护的观点也体现在相关国际准则中。《未成年人保护法》第38条规定:“对违法犯罪的未成年人实行教育、感化、挽救的方针,坚持教育为主、惩罚为辅的原则。”其原因在于,首先,违法未成年人有危害社会的一面,也有受害的一面,他们对社会没有太多的恶意,对行为的社会危害性缺乏清醒的认识,有强烈的悔过意识和改过自新的愿望。其次,未成年人思想尚未定型,具有一定可塑性,易于接受教育改造。只有采用适当的方式方法从未成年人的生理、心理角度出发,帮助其树立正确的人生观、价值观,学会处理矛盾和问题的方式,增强社会适应能力,是可以达到顺利融入社会的目的的。最后,根据违法犯罪未成年人的身心特征进行教育改造,也是社会维护自身安全稳定的需要。

2.建立未成年犯区别矫正制度是适合未成年犯身心特征的需要

尽管现行的《未成年人保护法》与《预防未成年人犯罪法》都明确了未成年人的特殊法律主体地位,但都缺少配套的程序法,实践中缺少可操作性。但现在一系列针对未成年人的司法改革都迈出了跨越式一步,并且将少年司法制度的改革作为司法改革的排头兵,这些改革都是围绕着未成年犯身心特征的独特性展开的。

3.建立未成年犯区别矫正制度是遵循国际未成年人司法准则的需要

纵观国际社会对违法未成年人的处分措施,其基本路径是,尽量缩小拘禁性措施,扩大社区性措施。国际社会的主流观点是:“把未成年人关在铁窗后面,将他们与家庭和社区隔离,严重地损害了他们的身心和社会发展功能。监禁引起的耻辱伴随其一生并成为未成年人的正常社会生活的障碍。”〔7〕因此,对未成年人尽量减少监禁刑的使用。1989年的联合国儿童权利公约对此明确作了规定。

1985年的联合国少年司法最低限度标准规则也称北京规则(UN Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice)。北京规则鼓励使用转处的方式将未成年人从正式的司法体系中转向适当的社区项目。2002年联合国经济和社会委员会通过了有关于在刑事事务中使用恢复性司法项目的基本原则。它鼓励各国发展恢复性司法项目,通过提供恢复性司法的国际标准来指导各国的恢复性司法项目。

1990年的联合国预防未成年人犯罪准则也称利雅得准则(UN Guidelines on the prevention of Juvenile Deliquency),推荐以社区为基础的干预来帮助未成年人远离犯罪,社会正式机构的控制应当是最后一种手段。

针对儿童权利公约的规定和实施过程中出现的问题,联合国儿童权利委员会已发布了11个“一般性意见或建议”(General Comments or General Recommendations),其中在2007年2月,发布了第十号一般性意见,即少年司法中儿童的权利(简称GC10)。GC10呼吁转处的适用(promoting diversion)。转处措施是指将未成年人从正式的法庭体系中分流出来,而转向社区提供的服务项目。GC10认为将大量有轻微触法行为的未成年人从司法体系中脱离出来,通过替代刑的方式避免司法程序的负面效应,以及未成年人因触法带来的污点伴随一生。

从以上国际规则可以当然得出的结论是,尽量对违法未成年人少用和不用拘禁措施,而代之以社区型处罚。

(二)对违法未成年人开展区别矫正的改革路径

1.在未成年犯的矫治中采用开放式处遇模式

(1)将未成年犯监区从女子监狱中独立出来。如前文所述,将未成年犯监区附设于女子监狱中,与国内外趋势不符,也不利于工作开展。

(2)建立回归中心,开展试工试读。在对未成年犯矫治过程中,倡导全社会关心未成年人的矫正处遇,组织其到社会上参观或者参加公益活动以及社会各界来所帮教。还可建立回归中心,开展未成年犯试工试读。服刑未成年犯可在回归社会前6至12个月到回归中心,对其进行心理治疗和技能教育,并适时将其送到工厂、农村、学校试工试读,考察期满后转为正式工人、学生或在农村务农。这种制度设计有利于未成年人顺利融入社会,减少刑罚对未成年犯的身心损害,降低行刑成本,最终实现未成年人社会化。

(3)从宽掌握未成年人使用假释的条件,提高假释适用率,实现行刑社会化。与欧美发达国家相比,在刑罚执行过程中,我国监狱及未成年犯管教所倾向于更加频繁地使用减刑制度,从而激发罪犯改恶向善的动力。宁夏近几年假释的使用率一直低于罪犯总数的5%,这与法律制度性的缺陷和执法习惯不无关系,在此不做论述。但在未成年人刑罚执行过程中,应充分考虑未成年人身心特点,从宽掌握未成年人使用假释的条件,提高假释适用率,使未成年人尽早回归社会,减少监禁化的负面影响。

(4)建立不同于成年犯的归假制度。我国《未成年犯管教所管理规定》对未成年犯探亲归假制度作了明确规定,还可在法律框架内做一些改革创新,例如,释放前与未成年人家长或监护人签订帮教协议,给予10至15天的假期,准其回家休假。在假期内,未成年人及其家长对未成年人今后的工作、学习等事项作出安排,待假期满后,由家长或监护人送回。这种制度设计有助于所内外教育的衔接,更有利于未成年人从所内到所外的平等过渡。

(5)提高教育改造干警的专业素质和专业能力。由于未成年犯矫正工作的特殊性,应当对从事未成年犯教育改造的干警有特殊要求,如一定的学历和知识要求,要求其懂得未成年人的生理、心理特点,能够与未成年人有效沟通等。

2.扩大社区矫正的适用,建立有特色的未成年人社区矫正项目,提高矫正质量

宁夏目前已全面启动社区矫正工作,社区矫正的优势已被国家、社会和广大公民所认可,并且已经进入《中华人民共和国刑法》,成为有法律依据的刑罚执行方式之一。我国目前开展社区矫正的项目主要包括:公益劳动、教育项目、技能培训、心理矫正。〔8〕我们认为,应当拓展社区矫正形式,丰富矫正内容。

(1)借鉴国外对违法未成年人社区矫正的先进经验。国外社区矫正形式多样。比如英国社区矫正多以法院命令为主,有缓刑令、社区服务令、宵禁令、毒品治疗与检测令、出席中心令、监督令等。〔9〕

美国的社区矫正从形式到内容都很详细,如其监管的形式有中途训练所、日报告中心、家中监禁、电子监控等;在矫治方面,社区矫正工作站往往针对不同的对象设有许多矫治处遇项目,如家庭咨询、个人咨询、健康关注和针对滥用毒品、酒精问题的专门矫正项目;对服刑人员的干预性服务;对暴力犯罪和性犯罪提供特别的服务;对服刑人员提供必要的文化课程以及开设专题讲座,如预防家庭暴力、情绪控制、如何当好家长、提高认知技能等课程;对有精神障碍、精神缺陷的服刑人员提供特别的精神和心理矫治项目。在提供服务方面,主要包括提供技术培训和工作信息,向有关部门推荐,帮助服刑人员寻找工作,帮助处理家庭矛盾。

在整个欧洲范围内,荷兰被看作是大量使用替代刑并十分成功的国家之一。〔10〕荷兰少年司法体系中存在不同水平和不同种类的替代刑,以避免拘禁对未成年人的负面影响。例如警察可以使用“停止”计划,检察官和法官可以采取由学习和工作内容组成的任务刑。公诉检察官可以要求未成年人的监护人尽责,判处最长40小时的社区服务、参加工作弥补犯罪造成的损害或参加学习项目。一般是在违法犯罪未成人放学后实施。如果公诉检察官认为替代刑得到了很好执行,则公诉停止,在社区矫正过程中,为其提供学习项目。学习项目采取的方式有一对一的关护方式和小组学习方式。方案一是聚焦受害人项目。这个项目针对未成年人实施盗窃、抢劫和伤害等行为,目的是让未成年人了解自身行为造成的损害,向受害人当面或书面道歉,当然受害人可以不亲自参加项目。方案二是性知识教育项目。如果未成年人是初次性犯罪,并且没有在犯罪过程中使用暴力,则适用于该项目。该项目的目的是让未成年人了解性知识,并且使自己的行为与社会规则协调。方案三是社交技巧学习项目。在这个项目中,未成年人可以学到如何更好地与他人交往。替代刑执行完毕后,如果公诉检察官确认替代刑得到了很好执行,则诉讼程序结束。如果情况相反,未成年人将被移交到少年法庭。〔11〕

(2)拓展宁夏未成年人社区矫正项目。宁夏开展社区矫正的形式及其内容应当由以下部分组成:一是组织有劳动能力的社区矫正对象,安排其参加社区公益劳动。社区公益劳动项目由司法所按照符合公共利益、矫正对象力所能及、可操作性强、便于监督检查的原则设置。通过社区公益劳动,补偿其行为对社会的损害。二是对矫正对象进行多种形式的教育。内容包括认罪服法、政策形势、法律和道德规范等。三是根据矫正对象的需求,结合犯罪原因、心理类型、现实表现等制定心理矫正方案,进行心理咨询引导,矫正其犯罪意识。四是社区矫正对象有劳动能力的,应参加社会生产劳动。有工作单位的,可以在原单位工作;有能力自谋职业的,可以在报告司法所后自谋职业;对没有自谋职业能力的社区矫正对象,由劳动和社会保障部门提供培训机会并指导就业。五是社区矫正期在三个月以上、家庭经济困难的矫正对象,可以向民政部门申请最低生活保障待遇。司法所要向民政部门提供有关情况,经民政部门审核,符合条件的,纳入本市最低生活保障范围。

除此之外,还可针对未成年人在成长过程中喜欢伙伴的特点,成立小组之家,通过指导未成年犯,使他们学会与人相处,互相鼓励走向成功。另外,根据未成年人身心特点开展一些活动,如登山、野外生存等,激发他们的潜能和战胜困难的信心。还可利用社区资源开展各种形式的讲座。同时,在未成年人社区矫正过程中采取社会工作的方法,如个案工作方法和小组工作方法,防止把社区矫正演化成另一种监狱。

总之,通过限制监禁刑,对违法犯罪未成年人规定更多形式的处分措施,特别是发展以社区为基础的处分措施,这对于违法未成年人的社会化、避免刑事处分措施的适用、预防未成年人犯罪具有十分重要的意义。

〔1〕http://www.unicef.org/protection/files/Conflict_with_the_Law.pdf.children in conflictwith the law.联合国儿童基金会关于儿童保护的资料页。访问日期:2011-06-25.

〔2〕苏明月.日少年案件处理流程与矫正之比较看少年司法模式〔J〕.青少年犯罪问题,2010(1).

〔3〕〔4〕操学诚,刘桂明,路琦,牛凯.未成年犯抽样调查分析报告〔J〕.青少年犯罪问题,2010(4).

〔5〕沈玉忠.未成年犯处遇制度研究〔D〕.中国人民大学博士学位论文.

〔6〕苗有水.保安处分理论及我国保安措施刑事立法化〔C〕.陈兴良.刑事法评论〔M〕.北京:中国政法大学出版社,1997.

〔7〕http://www.defenceforchildren.org/juvenile-justice/jj-resources.htm l Master of Advanced Studies in Childrens Rights(2007-2008)“Protecting the Rights of Children in Conflictwith the Law,Research on Alternatives to the Deprivation of Liberty in Eight Countries”Defence for children international Geneva,2008.访问日期:2011-06-25.

〔8〕吴艳华.论未成年犯与社区矫正〔J〕.中国监狱学刊,2008(4).

〔9〕刘强.各国(地区)社区矫正法规选编及评价〔M〕.北京:中国人民公安大学出版社,2004.

〔10〕Peter H.van der laan‘Just Desert and Welfare:juvenile Justice in the Netherlands’,in j.junger-Tas and S.H.Decker(eds.)International Handbook of Juvenile Justice,(Springer 2006).P161.

〔11〕薛芳.荷兰违法未成年人处遇制度研究〔J〕.犯罪与改造研究,2010(6).