走向公民社会:非政府组织参与体育公共服务的路径分析

走向公民社会:非政府组织参与体育公共服务的路径分析

江育恒*

20世纪90年代以来,“全球性社团革命”促成了非政府组织在世界范围内的空前发展。通过非政府组织对体育公共物品的供给,来解决人们日益增长的体育需求,已经成为学者们关注的前沿研究领域。文章通过对非政府组织参与体育公共服务研究的缘起和发展进行文献梳理和分析,并借鉴西方公民社会理论对我国体育非政府组织的改革提出了政策建议。研究认为,在当前推进国家治理体系和治理能力现代化的背景下,建立政府与非政府组织的良性互动关系,优化体育非政府组织的治理模式,强化其承接体育公共服务专业化能力,是我国体育公共服务发展的重要趋势。

非政府组织 体育公共服务 公民社会 国家治理

一、研究的缘起

近年来,在竞技体育高度发展的同时,被称为“第二奥林匹克运动”的大众体育逐渐成为人们关注的焦点,参与体育锻炼、享受运动休闲成为人们的内在需求。重视公共服务的变革与效率是当今世界范围内的一个普遍性现象,已经成为衡量一个国家或地区发展水平和政府效能的最大尺度。*参见樊炳有、高军:《体育公共服务——内涵、目标及运行机制》,人民体育出版社2010年版,第1页。长期以来,我国体育公共服务的供给主要依靠政府。体育公共服务概念的“公共利益性”、“供给主体多元性”和“政府主导性”特征决定了政府在纯体育公共服务和基本体育公共服务中的绝对主导地位。*参见周爱光:“从体育公共服务的概念审视政府的地位和作用”,载《体育科学》2012年第5期,第70页。基于公共部门权力源自于政府以及政府追求的普遍性公共利益,政府有向公民提供服务的责任,同时它也通过服务达到管理和控制的目的。但随着公共服务由政府直接生产的单一生产模式走向多元主体竞争合作的多元生产模式,政府在公共服务中的角色定位也发生了很大变化。公共服务应当由政府来供给,但并不意味着公共服务的供给主体就应当唯一地由政府提供。*参见肖林鹏:“论我国公共体育服务供给的基本问题”,载《体育文化导刊》2008年第1期,第11页。

自古典经济学家在18、19世纪提出公共物品的概念后,学者们对公共物品公共提供的观点就提出过诸多质疑。*参见刘燕:“公共选择、政府规制与公私合作:文献综述”,载《浙江社会科学》2010年第6期,第109页。特别是伴随着全球范围内新公共管理运动的兴起,更多依靠民间机构成为各国政府的共识。在社会资源的配置上,正如彼得斯所言:“应用市场化的方式改革政府的基本理论依据是,市场作为分配社会资源的机制比政府更具效率”*[美]B·盖伊·彼得斯:《政府的未来治理模式》,吴爱民等译,中国人民大学出版社2001年版,第23页。。尼古拉斯·亨利也指出美国政府公共服务民营化的原因在于“市与县服务民营化最普遍的动机是内部尝试去降低行政成本,其次是外部的财政压力。”*[美]尼古拉斯·亨利:《公共行政与公共事务》,张昕译,中国人民大学出版社2002年版,第115页。20世纪80年代以来,西方发达国家纷纷掀起了以公共服务市场化为核心主题的行政改革浪潮,*参见廖文剑:“西方发达国家基本公共服务均等化路径选择的经验与启示”,载《中国行政管理》2011年第3期,第98页。在体育公共服务供给中开始重视政府职能转变。英国作为较早实行体育公共服务市场化改革的国家,通过强制性竞标方式等一系列改革措施,私人主体、社会主体开始参与体育公共服务的供给,并和政府相互协作。*参见刘玉:“体育公共服务市场化改革——发达国家经验及借鉴”,载《北京体育大学学报》2012年第11期,第7页。澳大利亚联邦政府体育与休闲部于1998年专门颁布了“竞争投标与合同办法”,要求社区体育中心不再由政府单独管理,而是全面采用竞争投标的办法让社会参与竞争,提高体育公共服务质量。*See Alston M,“Social exclusion in rural Australia,” In Cocklin C.& Dibdin J,Sustainability and Change in Rural Australia(University of New South Wales Press 2005)144-146.体育公共服务的市场化、社会化和分权化改革无疑是未来体育公共服务发展的主要趋势。

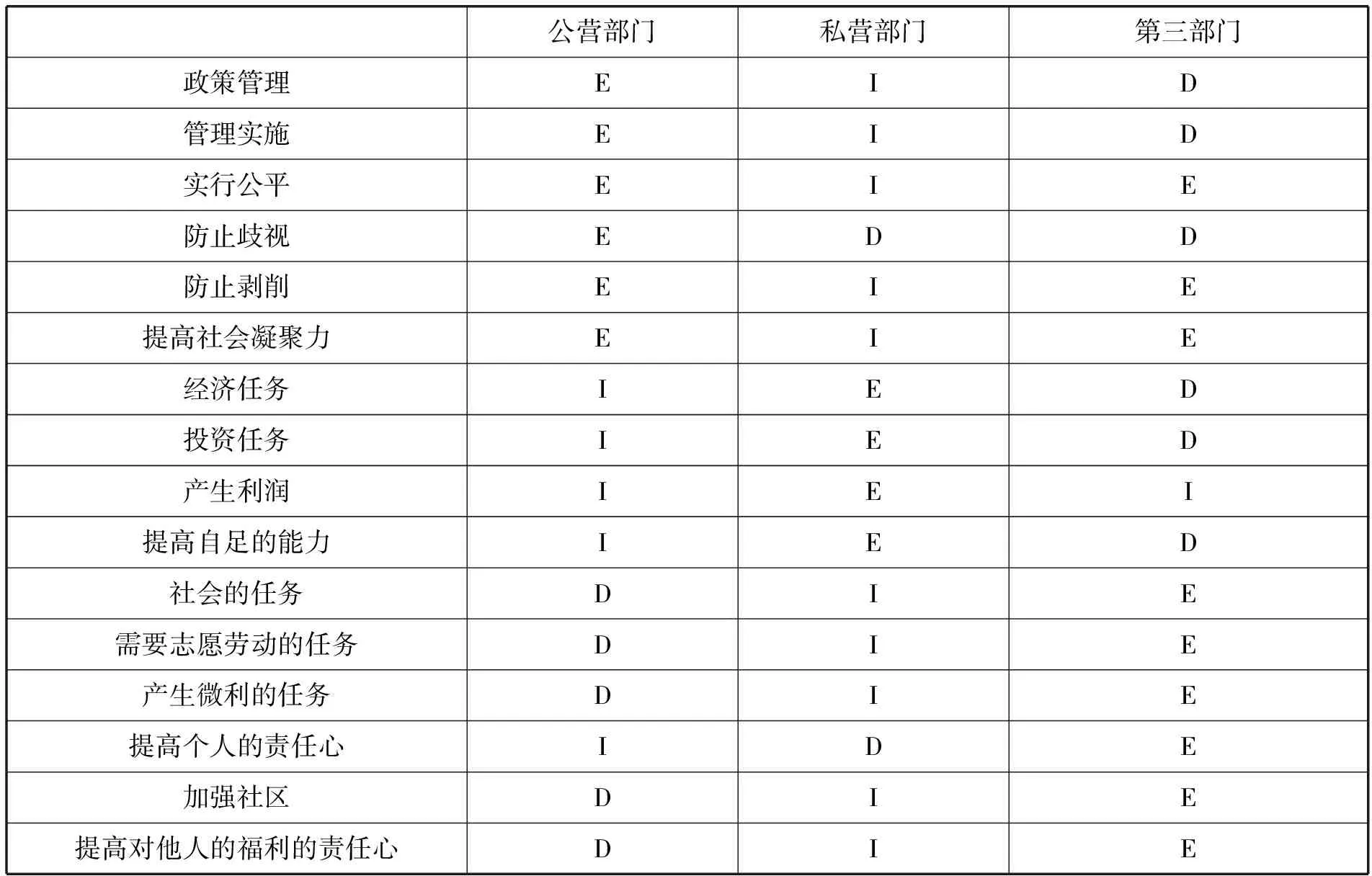

20世纪90年代以来,在“全球性社团革命”的大背景下,非政府组织在世界范围内得到了空前的发展,其活动领域渗透到文化教育、社会服务、医疗保健、休闲娱乐、扶贫救困、环境保护、国际维和、人权问题、妇女儿童老人权益保护等方面,影响深远。非政府组织以其公益性、灵活性、志愿性等优势,可以填补政府和企业在体育公共服务供给中的空白和盲点,使公共服务的供给更加公平和有效率(见表1)。“十二五”时期是我国建设体育强国、推进体育事业实现新发展、新跨越的重要时期,也是体育公共服务体系建设的关键时期。*参见郑家鲲:“‘十二五’时期构建我国公共体育服务体系的若干思考”,载《成都体育学院学报》2011年第12期,第1页。正是在这样的背景下,如何通过非政府组织对体育公共物品的供给,来解决人们日益增长的体育需求,已经成为越来越多的学者们关注的前沿研究领域。

表一 三个部门的优势和劣势

二、概念界定与文献综述

(一)体育公共服务的概念界定

“公共”是相对于“私有”而言的,表明了针对某一对象拥有所有权或使用权的人数。从最宽泛的意义上说,凡是涉及到一个人以上的对象都属于“公共”的范畴。*参见周义程:“公共利益、公共事务和公共事业的概念界说”,载《南京社会科学》2007年第1期,第82页。公共服务通常指建立在一定社会共识基础上,国家全体公民不论其种族、收入和地位差异如何,都应公平、普遍享受的服务,*参见樊炳有、高军:《体育公共服务——内涵、目标及运行机制》,人民体育出版社2010年版,第27页。包括城乡公共设施建设,发展教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业,为社会公众参与社会经济、政治、文化活动等提供保障。

通过对研究文献的分析,笔者发现,尽管存在一些争议,但在国内绝大多数研究者的论文中,“体育公共服务”和“公共体育服务”仍然指代同一个概念。对“体育公共服务”的理解,目前有代表性的观点包括:樊炳有认为,体育公共服务是提供体育公共产品和服务行为的总和,包括加强体育公共设施建设、发展体育公共事业、发布体育公共信息等,为丰富社会公众生活和参与社会体育活动提供社会保障和创造条件。*参见樊炳有:“体育公共服务的理论框架及系统结构”,载《体育学刊》2009年第6期,第14~19页。刘亮认为,体育公共服务指为实现和维护社会公众或社会共同体的体育公共利益,保障其体育权益的目标实现,以政府为核心的公共部门,依据法定职责,运用公共权力,通过多种方式与途径,以不同形态的体育公共物品为载体,所实施的公共行为的总称。*参见刘亮:“我国体育公共服务的概念溯源与再认识”,载《体育学刊》2011年第3期,第34~40页。王才兴认为,体育公共服务是由公共部门或准公共部门共同提供的,以满足社会成员的基本体育需要为目的,着眼于提高市民身体素质和生活质量,既给市民提供基本的体育文化享受,也提供并保障社会生存与发展所必需的体育环境与条件的公共产品和服务行为的总称。*参见王才兴:“上海市体育公共服务的实践与探索”,载《体育科研》2008年第2期,第20~26页。范冬云认为,体育公共服务即政府、企业或第三部门等供给主体为满足社会成员体育需求而提供的体育公共产品的一个过程,它不仅关注体育公共服务的内容和形式,更为关注的则是体育公共服务的效果、进程及其群众满意度。*参见范冬云:“我国体育公共服务研究中几个问题的探讨”,载《成都体育学院学报》2010年第2期,第6~7页。综合学者们的观点,本文研究的“体育公共服务”可以初步理解为政府、企业和政府组织等供给主体为满足社会成员体育需求而提供体育公共产品和服务行为的总称。

(二)非政府组织的概念界定

非政府组织(Non-governmental Organizations,NGO)一词最早出现在1945年6月签订的《联合国宪章》中,1952年联合国经济和社会理事会将非政府组织定义为:凡不是根据政府间协议建立的国际组织均可被看作非政府组织。世界银行认为,任何民间组织,只要它的目的是援贫济困,维护穷人利益,保护环境,提供基本社会服务,或促进社区发展,都可称为非政府组织。除了非政府组织,还有许多名称用来描述世界上出现的此类组织,例如“非营利组织”、“第三部门”、“民间组织”“社会组织”、“志愿组织”等等。美国学者罗格·朗曼还使用了“社团”一词,他认为社会由家庭、市场、国家和社团四个制度机制组成,社团是独立于家庭之外、不受市场和政治势力影响的社会空间。*See Lohmann RA,The Commons:New Perspectives on Nonprofit Organizations and Voluntary Action,(San Francisco:Josser-Bass Publishers1992)17-18,62.这些名称大同小异,区别在于侧重点不同。本文使用“非政府组织”这一名词,主要是强调与政府的区别。

我国学者也对国内出现的此类组织做出了界定:王名等认为,第三部门是指在政府部门和以营利为目的的企业(市场部门)之外的一切志愿团体、社会组织或民间协会。这些组织的集合就构成“非营利部门”,或者“第三部门”,与政府部门、市场部门共同构成现代社会的三大支柱。*参见王名等:《中国社团改革:从政府选择到社会选择》,社会科学文献出版社2001年版,第12页。贾西津认为,非政府组织是指在政府、家庭和企业以外的领域中,具有不同程度的自治性、志愿公益性或互益性的组织,但排除教会、政党和宗族组织。*参见贾西津:《第三次改革:中国非营利部门战略研究》,清华大学出版社2005年版,第35页。1998年,国务院将设于民政部的社会团体管理局改为民间组织管理局,“民间组织”被作为“非政府组织”的官方用语开始正式使用。体育非政府组织这一说法是从非政府组织的分类中得出的,王名把非政府组织按照活动领域划分为环境NGO、人权NGO、妇女NGO,*参见王名:“中国的非政府公共部门(上)”,载《中国行政管理》2001年第5期,第34页。那么我们暂且可以把体育领域中的非政府组织称为体育非政府组织,它同样具有非政府组织所具有的组织性、私有性、非营利性、自治性、自愿性等基本属性。*参见[美]莱斯特·萨拉蒙:《全球公民社会——非营利部门视野》,贾西津译,社会科学文献出版社2002年版,第3~4页。其主要内容包括:各类体育社团、非营利性体育俱乐部、体育协会、体育学会、非营利的体育事业单位、体育类民办非企业单位以及民间体育组织等。*参见刘玉:“我国体育公共服务发展中体育非营利组织参与困境与对策研究”,《山东体育学院学报》2010年第9期,第17页。

(三)国内外研究进展与评估

非政府组织的研究已经成为学术界的热点,对非政府组织提供体育公共服务的研究在当前研究中也占据了重要的位置,不少论文涉及到这一领域。体育公共服务供给是体育公共服务体系的重要内容,目前国内外学术界己基本达成了以政府为主多元化供给模式的共识。

被称为“世界民营化大师”的美国学者萨瓦斯从公共产品民营化的背景、理论与实践三个方面论证了民营化是改善政府供给的最佳途径,指出政府不再限于传统的公共服务供给者的角色,第三部门已经利用他们的公益性和群体号召性参与到公共性服务供给领域。*参见[美]E.S.萨瓦斯:《民营化与公私部门的伙伴关系》,周志忍等译,中国人民大学出版社2002年版,第249~261页。斯托克认为,在公共价值管理范式下,政府并非公共价值唯一生产者,企业、第三部门和社会团体都可能会扮演重要的角色,公共服务提供必须根据公众偏好的传递机制,选择合适部门以共同生产公共价值。*See Stoke G,“Public Value Management:A New Narrative for Networked Governance,” American Review ofPublic Administration2006(1):51.文森特·奥斯特罗姆最早将“多中心”引入到公共事务治理研究中,强调在治理公共事务时没有绝对的权威中心,政府、私营部门、公民个人共享权力、共担责任,参与治理的各方建立起相互依赖、相互协商、相互合作的关系。*参见[美]文森特·奥斯特罗姆:《美国公共行政的思想危机》(毛寿龙译),上海三联书店1999年版,第26页。莱斯特·萨拉蒙的志愿失灵理论(Voluntary Failure Theory)指出非政府组织在公共服务供给过程中存在慈善供给不足(philanthropic insufficiency)、慈善特殊性(philanthropic particularism)、家长作风(philanthropic paternalism)、慈善工作业余化(philanthropic amteurism)等弊病,*See Salamon L M,“Rethinking Public Management:Third Party Government and the Changing Forms of Government Action,” Public Policy1981(3):255-275.然而这些弊病同时也是政府的优势之处,二者正好对应互补。亨利·汉斯曼提出合约失灵理论(Contract Failure Theory),认为社会组织具有“非分配性限制”的特征,导致社会组织在提供某些物品时具有优势。*See Hansmann H B,“The Role of Nonprofit Enterprise,” The Yale Law Journal 1980(89):840-843.戴维·奥斯本、特德·盖布勒通过研究公私合作模式在体育设施上的成功案例,认为在体育产业中,私有化通常发生在体育设施建设及赛事管理和体育设施的管理当中。*参见[美]戴维·奥斯本、特德·盖布勒:《改革政府——企业精神如何改革着公营部门》,东方编译所编译,上海译文出版社1999年版,第193页。斯托尔特、迪特默、布兰韦尔从慈善的角度研究了体育公共物品供给问题,其研究表明,美国众多的体育协会等民间体育机构通过慈善等方式为社区大众提供了丰富的体育公共物品和服务。*参见[美]斯托尔特等:《体育公共关系:组织传播管理》,易剑东等译,辽宁科学技术出版社2008年版,第3页。

随着社会主义市场经济体制的建立,民间体育组织的逐渐成长与壮大,中国的体育非政府组织研究更凸显重大的现实意义。中国体育非政府组织研究是多个学科领域共同关注的焦点问题,多维理论视角的研究在研究背景、讨论框架和价值预设方面具有某些相同的特征,但由于各种理论视角来源于不同的学术脉络,其研究的侧重点各不相同。*参见陶运三:“体育非营利组织研究的多维理论视角析评”,载《天津体育学院学报》2010年第2期,第178页。国内学者通过对体育非政府组织的研究,界定了体育非政府组织的定义、类型、特点,对非政府组织提供体育公共服务的可行性以及非政府组织在体育公共服务中的作用进行了分析。刘欣然等认为,非政府组织在构建群众性多元化体育服务体系中具有创新优势、公平优势、适应优势、效率优势、信息优势、人才优势和环境优势。*参见刘欣然等:“对第三部门在构建群众性多元化体育服务体系作用的思考”,载《首都体育学院学报》2006年第6期,第94~95页。陈静霜认为,非政府组织是以实现社会利益为宗旨,这决定其在体育公共服务产品的提供中能较好地保证产品的高质量,弥补了以实现利润最大化为目的的企业在公共产品提供中的不足。*参见陈静霜:“我国公共体育服务模式选择与供给主体分析”,载《成都体育学院学报》2009年第6期,第65页。李大新认为,我国体育公共物品的供给面临市场失灵和政府失灵的现象,第三部门所具有的外在动力和自身优势决定了体育公共物品第三部门供给的可行性,且第三部门供给呈现出体制内和体制外的“二重性”结构特征。*参见李大新:“我国体育公共物品第三部门供给现状及发展方向”,载《北京体育大学学报》2011年第7期,第17页。

另外,已有学者对我国体育非政府组织的发展困境进行了研究。刘玉指出了我国体育非政府组织目前面临相关理论研究薄弱,供给边界与限度不明;数量较少,专业人才流失严重,独立性不强;政府支持不够,活动经费不足;缺乏有效监管,参与我国体育公共服务供给效率低下等问题。*参见刘玉:“我国体育公共服务发展中体育非营利组织参与困境与对策研究”,载《山东体育学院学报》2010年第9期,第17~22页。刘明生、李建国指出了城市社会体育组织参与体育公共服务存在参与体制不顺、参与机制不畅、参与能力不足等现实困境。*参见刘明生、李建国:“城市社会体育组织参与体育公共服务的困境与对策”,载《上海体育学院学报》2012年第3期,第54~56页。针对以上问题,刘明生研究提出了促进社会体育组织参与公共服务的发展对策,包括建立社会体育组织参与体育公共服务功能对接模式;政府为社会体育组织承接体育公共服务提供体制保障;加强社会体育组织承接体育公共服务能力建设等。*参见刘明生:“城市社会体育组织参与体育公共服务的发展模式研究”,载《南京体育学院学报》2012年第4期,第17~18页。尹维增等提出通过拓宽资金和体育产品来源渠道,强化非政府组织自主性,优化组织制度环境,实行透明运作形式,加强科学的保障监督机制等途径完善非政府组织自身建设,提升体育公共服务能力。*参见尹维增等:“体育公共服务的非政府组织供给”,载《武汉体育学院学报》2013年第10期,第20~22页。

国外对非政府组织的研究起步较早,西方发达国家的非政府组织也已经发展的相当成熟,许多国家在很大程度上依赖于非政府组织提供体育公共服务。在我国,非政府组织起步较晚,对非政府组织的研究较少。从研究范式和领域来看,既有文献主要是基于政治学和社会学的视角,集中于非政府组织概念的争论、特征及作用的探讨。国内学者对非政府组织参与体育公共服务供给的原因、作用及缺陷等问题关注较多,并形成了具有一定理论价值的观点与成果,但是对非政府组织参与体育公共服务供给的效率研究关注不够,更缺少基于供给主体的治理视角的理论与实证研究。在建设服务型政府的背景下,虽然近年来我国对体育公共服务供给主体的研究呈现增加趋势,但研究的深度和广度不够,对各主体间相互关系、权责界定以及政策安排等研究还有待进一步深化。因此,我国公共服务问题在体育领域的研究需要借鉴国外的先进经验和理念,引入多元竞争合作机制,促进体育公共服务的社会转型,对非政府组织参与体育公共服务具体路径进行系统研究,以保障我国体育公共服务持续、有效、健康发展。

三、公民社会理论与中国体育非政府组织的发展

“公民社会”一词译自英语“civilsociety”,源于拉丁文“civilis socitas”,该词源最早可以追溯到古希腊时代。亚里士多德在其《政治学》一书中就曾使用过这一名词,特指城邦作为一种宪法而建立起来的独立自足的社团的性质。*参见[希]亚里士多德:《政治学》,吴彭寿译,商务印书馆1981年版,第1页。公元前1世纪,西塞罗最早提出“公民社会”这个概念,主要指已发达到出现城市的文明政治共同体的生活状况。黑格尔最早把公民社会和政治国家进行明确区分,在他看来,公民社会是处于家庭和国家之间的伦理发展阶段,是由每个特殊人满足自己需要的整体所构成的混合体,亦即任性和普遍性的混合体。*参见吕世伦:《黑格尔法律思想研究》,中国人民公安大学出版社1989年版,第12页。

20世纪80年代以来,公民社会的概念得以复兴。根据戈登·怀特的定义,公民社会是国家和家庭之间的一个中介性的社团领域,这一领域由同国家相分离的组织所占据,这些组织在同国家的关系上享有自主权并由社会成员自愿结合而成,以保护或增进他们的利益或价值。*参见[英]戈登·怀特:“公民社会、民主化和发展:廓清分析的范围”,载何增科:《公民社会与第三部门》,社会科学文献出版社2000年版,第164页。萨尔瓦多·吉内尔认为公民社会是一个在历史上逐步形成的个人权利、自由及志愿结社的领域,任何一个成熟的公民社会都至少具有五个突出的要素:个人主义、个人私域、市场、多元主义和阶级。*参见[西]萨尔瓦多·吉内尔:“公民社会及其未来”,载何增科:《公民社会与第三部门》,社会科学文献出版社2000年版,第155页。加拿大政治思想家泰勒提出了公民社会的强定义和弱定义:在强定义下,当透过不受国家支配的自治社团,社会可以自我建设及协调起来时,这才是公民社会;在弱定义中,公民社会是指那些不受国家力量支配的自治社团的存在。*See Charles T,“Modes of Civil Society,” Public Culture 1990(1):98.综以观之,从公民社会理论的本源来看,它是一个完全源于西方并在漫长的历史演变过程中内涵不断丰富的概念。现代社会一般存在三个相对独立的领域,即政治国家领域、市场经济领域和公民社会领域。公民社会通常被理解为一个由无数社会自组织构成的社会领域,它是独立于国家的私人领域和公共领域。*参见[德]尤尔根·哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东等译,学林出版社1999年版,第12页。这些社会自组织有别于传统的社团,具有自愿性的特征,强调人的价值认同和心理认同。*参见戴坚:“公共领域:一种社会与国家关系的解读”,载《天津社会科学》2008年第4期,第60页。公民社会概念的使用源于近代自由主义政治哲学,出于对保护个人自由权利的思考和对政治专制的批判,先驱们认为公民社会先于或独立于国家而存在,这对非政府组织的发展是极大的精神推动。

社会科学的研究者已经开始将公民社会理论应用于中国社会的经验现象分析,并逐渐发展为指导中国政治研究的主导性范式。*See Da-hua & David Yang,“Civil Society as an Analytic Lens for Contemporary China,” China:An International Journal 2004(1):1-27.体育非政府组织的发展与国家政治、经济和文化的变迁息息相关。新中国成立前,社会体育组织继承了传统文化的特质,寻求与国家权力和政治保持平衡的关系;新中国成立后,社会体育组织大量增加,但是,由于在形式上与政府行政部门“同构”,社会体育组织的性质仍然较为模糊。*参见黄亚玲:“中国体育社团的发展——历史进程、使命与改革”,载《北京体育大学学报》2004年第2期,第157页。公民社会理论产生于西方特定的历史文化背景,在我国并不完全具备适用条件,但随着改革开放的深入进行和社会主义市场经济的发展,公民社会的理论主张在我国体育非政府组织的发展实践中已经有所渗透。*参见王铮、张远蓉:“基于市民社会和法团主义理论对我国体育非营利组织发展的思考”,载《南京体育学院学报》2011年第5期,第40页。中国体育公共服务的有效实现,有赖于国家以外的社会层面的广泛参与,自1998年以来,一种非政府组织公共服务意识正在中国社会初步形成,虽然这种整体服务意识还很幼稚,但基本上是健康的,它的发展将成为推动中国体育非政府组织发展的强劲动力。*参见赵黎青:“论中国非营利部门意识的形成及其意义”,载《学会月刊》2004年第11期,第29页。公民社会的发展意味着发展体育的格局是一个由政府与公民社会连成的网络。在网络中,政府与公民社会的体育社团组织各行其职、互为补充、协调发展,成为在“强政府、强社会”的新权力结构。*参见黄亚玲:《论中国体育社团——国家与社会关系转变下的社团改革》,北京体育大学出版社2004年版,第119,125页。从这一角度而言,公民社会理论对我国体育非政府组织的改革提供了坚实的理论基础。

党的十八届三中全会将推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标,国家治理面临的核心问题是构建有效应对或化解公共问题的公共领域的理性秩序,*参见杨冠琼、刘雯雯:“公共问题与治理体系——国家治理体系与能力现代化的问题基础”,载《中国行政管理》2014年第2期,第15页。而治理能力现代化建设的重点便是处理好政府、市场、社会的关系。*参见高小平:“国家治理体系与治理能力现代化的实现路径”,载《中国行政管理》2014年第1期,第9页。西方文化中强调国家权力不能侵蚀民间体育组织的权力,体育非政府组织更多表达的是民众参与体育的意愿和社会多元文化的需要。*参见黄亚玲:“制约中国体育社团组织发展的文化因素”,载《山东体育学院学报》2004年第3期,第13页。随着我国经济社会的发展,公民意识将不断增强,社会对政府的回应性要求也在不断提高。作为国家治理的一支重要力量,公民社会以其特有的价值诉求与功能表达影响着公共治理的成效,无论政治精英,还是知识精英或经济精英,都在积极参与并推动着非政府组织向前发展。*参见王名:“走向公民社会——我国社会组织发展的历史及趋势”,载《吉林大学社会科学学报》2009年第3期,第11~12页。让体育非政府组织承担政府失灵部分的体育公共服务职能,培育自发性群众体育组织,更好地联合利用稀缺资源,促使公共体育政策领域中不同利益主体团结协作,才能克服政府部门和公共服务的碎片化,为公民提供无缝隙而非分离的服务。*See Christopher P,“Joined-up Government:A Survey,” Political Studies Review 2003(1):135.

四、非政府组织参与体育公共服务的演进路径

国家和公民社会在社会发展中是一对既相互制衡,又相互促进,并最终导致社会健康、和谐、平稳、持续发展的两股不可或缺的政治力量。*参见高力翔等:“我国市民社会发展滞后与非营利性体育组织异化的相关性”,载《上海体育学院学报》2008年第1期,第34页。社会的发展是两股势力共同作用的结果,社会的和谐在于国家与公民社会“共生共强”。我国因目前公民社会发育滞后所导致的体育非政府组织异化发展应该是暂时的。随着国家的进步,公民社会的发育健全,其异化将被逐步矫正,而其进一步规范发展是可以期待的。

(一)促进与政府的良性互动关系,建立有效的政策保障机制

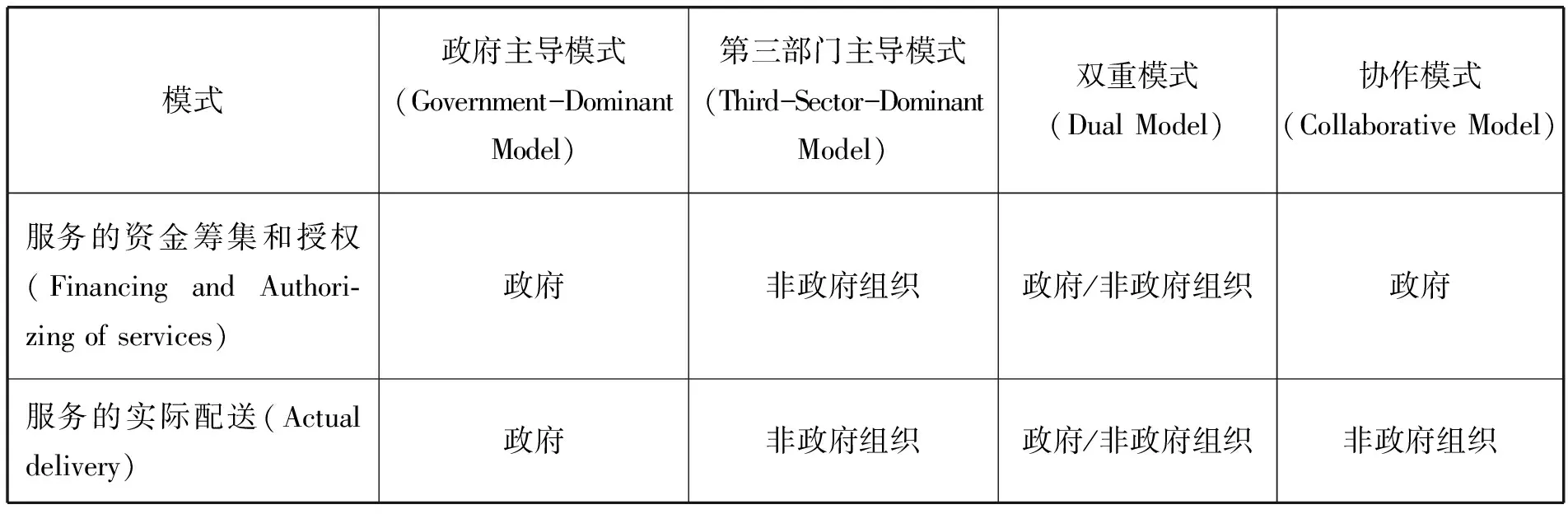

与仅仅依靠政府提供体育公共服务相比,政府与非政府组织的互动合作可以把政府作为资源动员者的优势和私人部门作为服务提供者的优势结合起来,对双方开展活动和组织目标的实现都是有利的。在进行体育公共服务供给主体多元化的改革过程中,不同供给主体在提供体育公共服务的过程中应该各有侧重,尽量避免相互重叠和覆盖。*参见荆俊昌、冯欣欣:“服务型政府背景下公共体育服务的多元化供给研究”,载《沈阳体育学院学报》2010年第6期,第86页。对于政府与非政府组织关系的最经典阐释,是由Benjamin Gidron、Ralph Kramer和Lester M.Salmon等学者通过对多个国家公共服务供给的比较研究以后,提出的关于公共服务供给模式理论。该理论认为,公共服务供给分为服务资源支持和服务实际配送两大核心要素,其中,服务资源支持包括服务的授权和经费筹集。政府与非政府组织都可以成为公共服务的主体,根据不同国情,实施不同供给模式(见表2)。

表二 政府与非政府组织的关系模式

政府与社会共同管理体育事务的结合型管理模式是我国体育管理体制改革发展的方向。以美国公共行政学家登哈特夫妇为代表的新公共服务理论推崇公共服务精神,重视公民社会与公民身份,重视政府与社区、公民之间的对话沟通与合作共治;强调公共管理的本质是服务,政府或公务员的首要任务是帮助公民明确表达并实现其公共利益,而不是试图去控制或驾驭社会,即“服务而非掌舵”。*参见[美]珍妮特·V·登哈特、罗伯特·B·登哈特:《新公共服务:服务而不是掌舵》,丁煌译,中国人民大学出版社2004年版,第7~10页。在当前我国建设服务型政府和体育事业改革的背景下,建立政府与非政府组织的互动合作关系,使二者在组织上相互独立,职能上相互协作补充,彼此监督,相互影响,相互依存,相互促进,对于提高体育公共服务供给的数量和质量,加强服务型政府建设,推进非政府组织的发展和推动体育事业改革具有重大意义。

还权于社会组织,培育非政府组织的自主治理能力,毫无疑问是健全政府主导的社会协同治理格局最重要的现实切入点。政府应制定有效的体育公共政策,调动社会力量参与体育公共服务建设,实现服务供给主体的多元化和方式的多样化。*参见陈玉忠:“《全民健身条例》背景下的社会体育管理体制改革”,载《体育科研》2010年第4期,第6页。一方面,体育行政部门必须明确自身职能定位,将具体的体育公共服务职能转移出去,让专门的社会体育组织来承接,对非政府组织参与体育公共服务提供政策支持;另一方面,应尽快厘清体育公共服务、体育市场服务、体育社会服务的范围,制订和完善体育公共服务均等化的各类标准,建立社会组织承接体育公共服务的专项财政转移支付制度,解决非政府组织开展活动、实施服务面临的资金缺乏问题。同时,以购买公共服务的方式扶持体育非政府组织发展,对公开招标、合同运作、项目管理和评估兑现等实施严格的规范操作程序,*参见张利、田雨普:“我国体育公共服务均等化现状及发展对策研究”,载《西安体育学院学报》2010年第2期,第137~138页。确保体育公共服务的质量达到政府的绩效考核标准。

(二)完善制度设计,优化体育非政府组织的治理模式

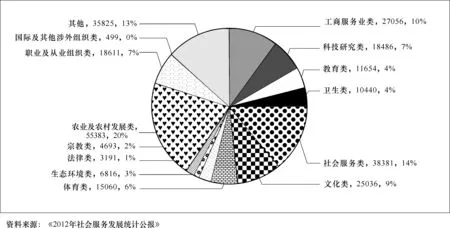

目前我国全国性体育社团包括单项体育协会(如:中国足球协会)、行业体育协会(如:中国林业体协)、人群体育协会(如:中国老年人体育协会)和体育研究会(如:中国体育科学学会)等。*参见王旭光:《我国体育社团的现状及发展对策研究》,北京体育大学出版社2008年版,第2页。改革开放以来,体育类社会团体、民办非企业单位发展迅速,已经在我国各类社会组织中占据了一席之地(见图1、图2)。但是这些体育非政府组织的内部管理问题仍然十分突出:“名存实虚”,常年不开展活动;换届不及时,吸收和动员社会力量不够;运作不规范,内部监督制度带有一定的随意性;管理能力不强,缺乏革新意识和可持续发展的目标。从目前我国体育非政府组织的发展现状来看,无论从能力上还是影响上还难以承接政府转移的体育公共服务职能的重任,满足大众体育发展的需要。*参见苗大培:《“第三部门”与全民健身服务体系——国家与社会共建的理论研究》,北京体育大学出版社2009年版,第178页。因此,随着政府与非政府组织合作的逐步开展,迫切需要加快推进体育非政府组织改革,完善治理框架,建立公共服务提供的绩效评估和考核体系。

图1 按服务的主要领域划分的社会团体个数及比例

一是完善理事会、委员会和会员代表大会制度,规范内部的民主参与程序。

理事会、委员会以及会员代表大会制度是民主治理社团事务的重要保障。但是根据目前调查来看,许多体育非政府组织的理事会、委员会以及会员代表大会制度有名无实。许多理事或委员对组织事务并不了解,也很少参与议事。一些社团组织并没有会员组织,更没有会员代表大会,很容易形成社团组织内部的“人治”,出现少数人对社团事务的操纵,不利于行业规范的建立,难以保障社团组织很好地为内部会员和外部社会成员服务。因此,应根据各地体育社团组织的情况,由政府主管部门和体育社团组织共同制订具有约束性和强制力的文件或条例,具体规定理事会、委员会、会员代表大会等制度的执行办法,明晰彼此的权限与职责,并由相关部门、社团组织和社会共同监督其执行。

二是改善体育非政府组织的财务管理状况,建立独立的财务和审计制度。

财务管理涉及资金的筹集、分配、使用等财务活动所进行的计划、组织、协调、控制等工作,是非政府组织运营管理中的一个重要环节。针对目前体育社团组织中存在财务管理不规范,支出结构不合理等现象,应加强体育社团组织的财务管理。建立社团组织面向内部会员和外部社会的财务公开制度,加强对社团盈余分配、支出比例的约束,将开支和成本限制在合理的比例内。另外,非政府组织由于其民间性和非营利性,与政府和企业的财务制度有着许多不同之处,如利润计算、报表项目、评价标准等,因而建立社团组织独立的财务和审计制度,是对其实行监督管理的前提。

三是加强体育非政府组织的创新意识和公共关系意识,拓展资金来源渠道。

在公共服务体系中,政府、企业、非政府组织既是合作者又是竞争者,社会公众自主选择能够提供最好服务的组织。因此,社团组织虽然是公益组织,但是同样需要追求服务的质量和效率。社团组织也应具有市场意识、创新意识,按照社会需求,采取灵活多样的服务方式,在提供优质、高效的服务中拓展组织的资金来源渠道,大力发展类似于筹募、社区基金会、商营公益捐赠基金的公共筹募机构和监督机构,促进组织可持续发展。*参见孔维峰、李军岩:“组织变革视野下中国非营利体育组织发展障碍及路径”,载《沈阳体育学院学报》2012年第1期,第48页。现代社会组织的公共关系对于组织的生存和发展具有重要的作用。体育非政府组织应加强公共关系意识,建立起与政府、媒体、企业良好的公共关系,加强自身的宣传和信息平台的建设,注重专业信息的搜集和专业信息的服务。

(三)加强组织建设,提升承接体育公共服务专业化能力

第一,重点扶持和培育核心组织,提升体育非政府组织的社区影响力。

通过政策倾斜、制度激励等形式,使开展组织服务、活动服务、设施服务、指导服务、体质监测服务、信息服务的体育社团组织成为体育公共服务的专门机构,不断推进核心组织机构的专业化发展进程,增强其承接体育公共服务的能力。依靠社会力量在社区兴办体育场馆、设施、健身中心、体育俱乐部等,使体育非政府组织深入社区,广泛开展各类积极向上的体育活动,培养社区居民的健康观念,培育志愿服务的社区文化,为开展全民健身活动提供优质服务,丰富人民群众的文化生活,充分发挥体育非政府组织在构建群众性多元化体育服务体系中的作用。*参见汪流等:“我国体育类民间组织现状与未来发展思路”,载《成都体育学院学报》2008年第1期,第26页。

第二,加强组织机构人才队伍的培养,建立高素质的管理队伍。

我国体育非政府组织人力资源匮乏,缺少高素质的专业人才,已经成为影响体育社团组织发展的重要因素。因此,一方面需要将社团组织纳入市场经济条件下社会整体的人事、福利、社会保障体系,吸引和留住优秀的管理人才。建议从体育院系体育管理专业招收应届大学毕业生充实到体育社团组织管理队伍中,提高现有社团组织管理人员学历层次;*参见肖嵘等:“我国省级体育社团管理队伍现状及发展思路”,载《体育学刊》2004年第6期,第18~19页。另一方面也需要积极地加强对社团工作人员的培训。在体育公共服务的发展过程中,政府要加大专门机构人员培养力度。成立体育非政府组织人才培养服务机构,负责对社团组织专、兼职人员开展专业培训,尽早培养一批高层次应用型人才,加快体育从业人员专业化发展步伐。

第三,革新组织提供服务的方法,充分保障公民的健康权利。

自然法学派认为,健康是人先验的、固有的权利,是人与生俱来的权利。*参见[英]约翰·洛克:《政府论》,叶启芳、翟菊农译,商务印书馆1964年版,第4页。高水平的体育公共服务是公民健康权实现的重要保障。目前在我国体育健身领域,长期采用传统养生保健方式,现代化体育科技手段尤为缺乏,活动指导以经验传授为主要形式,对活动方式、方法的革新意识较为薄弱。体育非政府组织应根据服务项目的差异化类型以及群众对于健身服务的差异化需求,改革自身服务方法,主动与体育科研机构、高等院校联系,聘请专门指导人员和志愿服务人员,进行工作方法和技术手段的革新,提升组织专业服务能力和水平,促进公民体育权利从应然状态转为实然状态。*参见刘玉:“体育权利与体育公共服务供给”,载《北京体育大学学报》2011年第12期,第8~9页。

结 语

在当前及今后相当长的一个时期内,群众日益增长的体育需求与社会所能提供体育资源不足的矛盾将成为体育发展过程中的主要矛盾。如何有效地进行体育公共服务改革,解决体育公共物品供给不足的矛盾成为备受关注的问题。从公民社会的理论来看,社会先于或外在于国家而存在,而社会又是由许多在利益和价值方面相互冲突的个人及群体构成的,个人可以根据自己的意愿和利益结成各种利益团体来表达意愿和争取利益。社会团体活动空间的扩大和体制外沟通渠道的形成,意味着改革开放后的中国,在国家——社会之间的权力关系正在发生变化,预示着中国正在迈向公民社会的前景。*See White G,“Prospects for Civil Society in China:A Case Study of Xiaoshan City,” The Australian Journal of Chinese Affairs 1993 (29): 63-87.体育非政府组织的兴起体现了我国居民日益增长的体育需求和维护自身体育利益的自觉性,只有保持体育非政府组织的活力和可持续发展,体育公共事业发展的大环境才可能出现显著改观,而体育非政府组织的活力正是来自公民社会所提倡的“自由和多元”。公民社会的良性发育可以与国家形成双向的适度制衡,促成并实现双方的良性互动,使得双方能够较好地抑制各自内在弊病的发生。*参见高力翔等:“我国市民社会对非营利性体育组织发展的影响”,载《天津体育学院学报》2007年第5期,第432页。体育公共服务以事业为主体同时兼有部分产业性质,其社会化改革应采用政府与社会结合的管理体制,双方互相协调,合理分工,共同完成管理任务。*参见郭惠平等:“对我国公共体育服务社会化改革的再思考”,载《武汉体育学院学报》2007年第11期,第5页。为此,应立足于公民社会精神,促进群众体育利益的凝结,促成政府与体育非政府组织建立合作联系,为公众提供便捷高效的体育公共服务。非政府组织在世界各国的发展经验为我国体育管理体制改革提供了全新的发展模式,并与我国体育改革的方向契合,体育非政府组织在中国体育的发展进程中必将发挥越来越大的作用。

*江育恒,浙江大学教育学院体育学专业2013级硕士研究生(310007)。