收藏房子,奇屋共欣赏

钟钟

“贵州情结”的表达方式

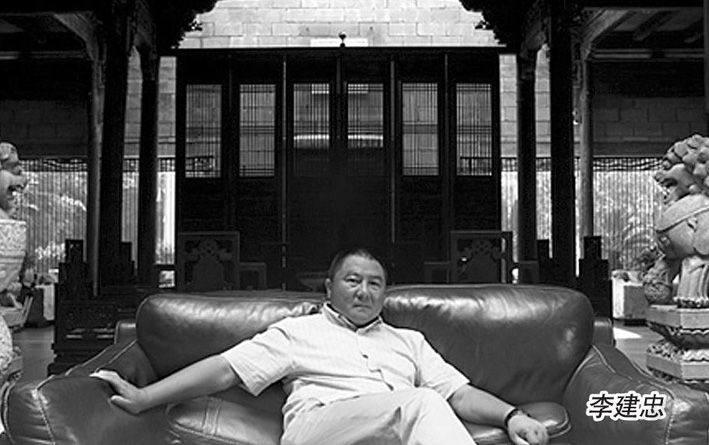

李建忠出生在上海,随支边的父母在贵州生活了二十余年,熟悉贵州的山山水水、风土人情,他从骨子里认定自己是贵州人,而不是上海人,因为他一生的性格就是贵州给的。

李建忠常跟朋友说,如果他身无分文回到贵州,起码可以生活半年。这就是贵州人的仗义、侠气和胸怀。小时候,放学去同学家,打开碗柜,有什么吃什么,就像在家一样。即便现在,贵州人仍会邀请三朋四友到家里吃饭,去郊游,不分你我。

从部队转业回到上海后,李建忠有两样东西无法改变,一是饮食习惯,二是乡音。在贵州生活了二十几年,辣椒成了他生活的一部分,在酸甜苦辣里,他最喜欢辣,因为辣代表了一种激情。之前,李建忠吃遍了上海大大小小的川菜馆,“就是没有贵州菜好吃,要知道贵州菜里,仅仅放辣椒就有无数个要求,什么时候放糊辣椒,什么时候放糍粑辣椒,就连宫爆的炝炒的该放哪种辣椒都有很多讲究。”

李建忠办黔香阁,就是想把贵州菜的奥妙告诉更多的人。光是餐馆的名字,他就成立了一个顾问委员会,让曾在贵州当过知青的知名作家叶辛担任总顾问,顾问委员会汇集了上海大批与贵州或多或少有些关联的知名人士。2000年,黔香阁出现在浦东陆家嘴:拱型大门前一个“黔”字醒目地提示着来往的人们,走进拱门,颇有曲径通幽的韵味,小径并不是直通餐厅,穿过花间,经过一池深水,再过一道门,上电梯,电梯厢装饰得古香古色,颇具民族风情又不失时尚。

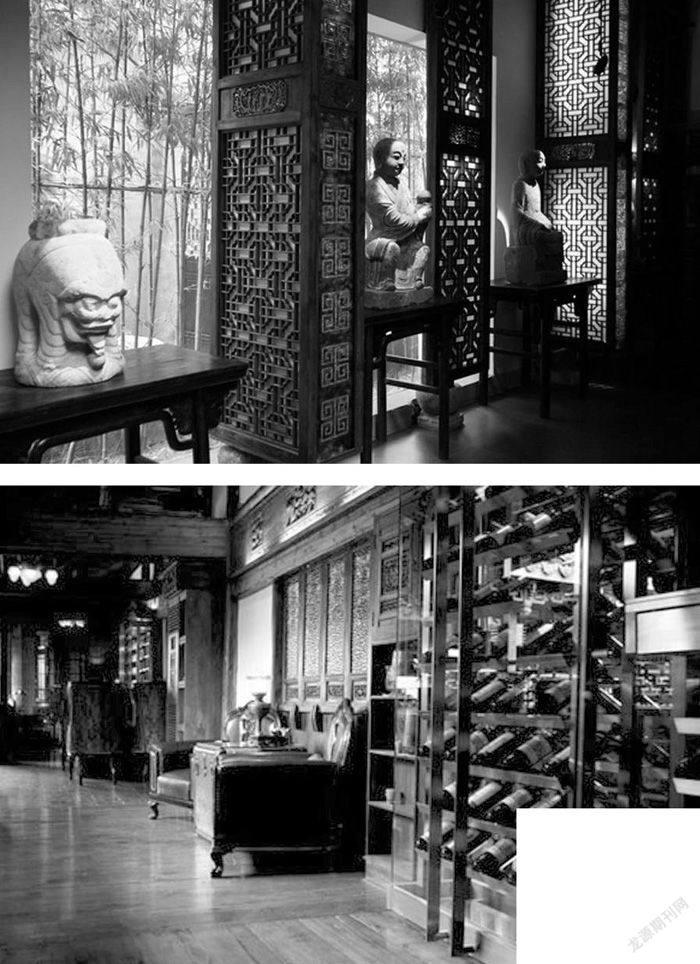

李建忠巧妙地应用中国民居艺术中的古宅、花窗、雕棂、石雕、砖雕装点店堂,将博物馆美学中触物返古,思古通雅;将园林美学中的师化自然,动静互映,山水呼应,移步换景;将盆景艺术中的咫尺千里,豆人寸树运用于酒店的环境艺术之中,还请来书画家在壁上题词,墙上作画,要让黔香阁使人“文化”起来。

在李建忠的名片上罗列着数个响亮的名头,虽然他是这些企业的董事长,但他最钟意的头衔还是上海黔香阁餐饮管理有限公司董事长,最喜欢大家叫他“黔香阁的老板”。

古民居的“救亡之路”

除了三家黔香阁,李建忠还有数家与建筑设计有关的公司。他的生意似乎都与根植于血液中的一种传统文化元素有着丝丝缕缕的联系和呼应。2005年,李建忠成立博艺文化公司,开始关注和收购古建筑。这些年,他走了不下六万公里,足迹踏遍安徽、江西、浙江、福建、陕西、山西等省,收购了两百多栋散落民间濒临灭绝的古建筑。

这些散落在山间乡村里的特色民宅,因为年久失修,大多已属危房,而世代居住其中的村民往往经济拮据,无钱修缮。李建忠的团队里有超过两百名的信息员,在全国各地寻找这样的古建筑房源,一旦找到,便通过网络提供照片、录像和文字资料给李建忠初审。筛选之后,公司的内勤人员会为符合要求的房子建立档案,确定地理位置并排好交通路线图。李建忠总是亲自前往实地勘察,一旦确定下来,准备搬迁之后,公司的工程人员就开始测绘,将原始构造保留下来,然后拆卸,给大小构建编号、摄像、拍照。

每一栋房子从收集、拆卸到搬运,都会碰上很多困难,比如地理位置偏僻,车开不进去,必须要用人力将大梁、柱子、石础、门套、房檐等部件一块块拆下,再一次次搬运到公路上,往往会耗时大半个月。李建忠计算过,搬迁一栋古建筑平均费用将近三十万元。2011年,他在山西临汾看中一栋老房子,加上院子有1000多平方米,青砖的墙面非常平整,砖和砖之间的缝隙只有一两毫米,就连内部的细节也有难得的南方建筑的精细,为了保证拆卸时不出现损毁,李建忠花了近一个月的时间来设计拆迁方案,力求做到不破坏原建筑的一砖一瓦。

2012年3月,李建忠的信息员看中了安徽的一座大祠堂,有1500平方米,柱子最粗有89厘米,冬瓜梁直径达1米。李建忠看完资料非常震撼,立刻驱车赶往现场。到了现场,他才意识到,这座古祠堂的搬迁难度太大,不但要耗费巨大的人力,而且预算费用过高。本想放弃了,但一次偶然的机会,李建忠巧遇著名作曲家谭盾,谭盾说想在上海建一个古乐楼,最好找一栋老建筑,李建忠忽然想到那栋房子,立刻把资料调出来给谭盾看。只看了几张图片,谭盾就欣喜若狂地打电话给李建忠说,“对,这个建筑就是我想要的,和我设想的一模一样!”于是,三天后,李建忠和谭盾带着一个工作小组再次前往安徽。

他们设想中的古乐楼,由一座大祠堂作为主音乐厅,另找四座小祠堂作为小厅,第三处场所作为会议中心,召开与音乐有关的会议,最后一部分则是供人小憩的场所。“古乐代表着中华民族五千年的灿烂文化,如果能在古建筑里表演汉唐古乐和歌舞,并且让全世界人民看到,那是非常有意义的一件事。这是在古建筑保护和再利用中求得的一个平衡点。”李建忠说,“将来我还想做一个和古文学相关或者和个人收藏相关的大型收藏馆,按主体分成各个小馆,爱好收藏的人都可以把自己的收藏拿过来交流甚至交换。”

化旧宅为时尚会所

建筑收藏品与一般的收藏品不一样,它需要展示出来才能显示被收藏的价值。李建忠有两栋古建筑收藏品被充分地运用起来,在保护的同时,让古建筑发挥出新的商业价值。一栋是黔香阁虹桥店,客人候位区里布置了红木、紫檀木家具,客人们在这里品字论画,吃贵州瓜子,喝贵州苦丁茶,惬意地享受;另一栋是2013年建造的1877会所,这栋会所是新材料、新工艺与古旧建筑的结合,属于享受艺术的休闲场所。

1877会所原来是浙江衢州的一栋两层木质结构的民居大宅,1877年建成,这栋民宅在“家乡”的时候,已然沾满风尘。李建忠花了一年半的时间拆卸、分装,然后小心翼翼地将其“移居”到上海。工程人员根据数千种细部零件的编码将它们一一组装起來,将这栋品相精美的大宅精准地还原在人们面前。

比1877年份更久远的,是这栋会所里的上百件古董收藏,大到完整的佛像,小到一块玉佩,还有各种石雕、木雕、砖雕……在这里,珍品古董并不是在玻璃匣里供着的,主人似乎不经意地放置着,只待有心人来鉴赏、把玩。轩敞的大厅里,木雕立柱上花纹绮丽盛开,大红色丝绒沙发前,是一块少见的长达两米的整块石雕古董,几对数百年前不知把守在哪个官宦人家门口的石狮子,现在就匍匐在客厅的柱子旁,反衬着从木梁上飘下的玫瑰色纱幔。老宅处处可见精制琉璃,还有老唱机、老西门子冰箱、美国老照相机、老上海画报等时代印记深刻的物件。纱幔下,红酒和着雪茄氤氲,散发着些许三十年代上海的脂粉气。李建忠说,与文化结缘,气场对接很重要。这里不是赚钱的地方,是有文化品位的人济济一堂,论古道今的怡情雅聚之所。

这栋古宅只是李建忠十多年收藏的古建筑之一,他的收藏里有徽宅、闽宅、赣宅、浙宅……都美轮美奂,各具神韵。他把它们都保存在浦东一带的大仓库中。他有一个美好而宏大的梦想:等将自己收藏的古建筑全部复原后,在上海建起一个比外滩更有名的,有中国古文化特质的古建筑群。

编辑 钟健 12497681@163.com