陕西省2001-2010年土地资源利用效益评价

周 丹,张 勃,张春玲,安美玲,杨尚武,季定民

(西北师范大学 地理与环境科学学院,甘肃 兰州730070)

土地资源的可持续利用是一切资源可持续利用的基础,也是经济社会可持续发展的关键[1]。所谓土地利用效益是指在一定空间、时间界限内对土地利用方式的评价,是构筑在各种影响因子之上的一个相对综合指标[2]。土地利用效益评价是衡量土地资源可持续利用水平的重要指标,恰当地评判区域土地利用效益状况,有助于揭示区域土地资源利用中存在的问题和矛盾,为区域土地利用结构优化、功能完善提供借鉴[3]。国内外众多学者[4-8]对土地利用效益评价研究做过大量的有益工作,建立了各种评价指标体系和评价模型,并进行了实证分析[9-10],提出了许多新的概念和研究方法。但以往研究普遍存在主观性较强,研究区较小,方法较单一的弊端。陕西省分为3个地貌类型区,土地资源利用具有一定的典型性。鉴于此,本研究提出多种计算方法相结合,客观地在陕西省整个大区域之内进行土地利用效益的评价研究,以期为该省区域土地利用优化提供理论和数据支撑。

1 研究区概况和数据来源

1.1 研究区概况

陕西省位于中国西北地区东部的黄河中游,北部主要为黄土高原区,中部为关中平原,南部为秦巴山地,地跨105°29′—111°15′E,30°—39°35′N。地域南北长,东西窄,土地总面积为2.06×105km2,占全国土地总面积的2.14%。陕西省由西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、榆林市、铜川市、汉中市、安康市、商洛市、渭南市和杨凌农业示范区组成。境内山塬起伏,河川纵横,地形复杂。陕北和关中土地的坡度整体上较小,陕南土地坡度较大,整体超过了25°。该省地理环境基本特征为南北高,中间低,北部干旱,南部湿润。

1.2 数据来源

文中所涉及的各指标统计数据均来源于陕西省统计年鉴(2001—2010年)、陕西省国土资源公报(2001—2010年)和陕西省发展规划等,各数据均经过详细的遴选,严格保证了数据质量。其中,经济、社会和生态总共18个指标数据全来自于陕西省统计年鉴(2001—2010年),陕西省土地资源利用数据来源于陕西省国土资源公报(2001—2010年)。

2 研究方法

2.1 指标体系的建立

2.1.1 建立指标体系的原则 (1)科学性与系统性的原则[11]。指标体系要能够客观地反映经济、社会、生态效益的本质和基本特征,并尽可能应用现代科学技术予以权衡和科学化的定量表达,按系统论的观点确定相应的评价层次,将评价目标和评价指标有机地联系起来,构成一个层次分明的评价指标体系。(2)综合性与主导因素原则[12]。影响土地利用效益的因素有很多,土地利用的效益评价是一种综合性的评价,既要对经济、社会和生态等影响因素进行评价,又要将它们协调起来进行综合评价。同时又要通过因子权重体现主导因子的主要影响作用,使评价更有针对性。(3)可持续发展的原则[13]。生态问题与经济、社会发展密切相关,进行评价时必须要以促进资源与环境的可持续发展为首要原则,不能片面强调某一方面的发展。(4)可操作性原则。评价的关键在于评价方法是否具有可操作性,理论研究是否具有可行性,指标能否量化及资料能否获取。如所选指标可操作性强则有利于选择统计方法和一定的数学分析方法进行定量分析。

2.1.2 建立指标体系 参考各方面的土地利用评价资料,按照评价指标体系选取的原则和陕西省的实际情况,采用自上而下、逐级分解的方法,把指标体系分为3个层次(目标层A、准则层B、指标层C),每一层又分别选择能反映其主要特征的要素,并根据统计资料的可获取性选择评价指标,最后选取18个评价指标,分别对应经济、社会、生态效益3个大准则层,力求在反映准则层主要特征的基础上,使指标具有良好的量化能力(图1)。

图1 陕西省土地资源利用效益评价的指标体系

经济效益方面主要选取了6个指标,国内生产总值GDP(C1)反映了整个研究区的经济发展状况;财政收入(C2)反映了政府的实际财力;农业生产总值(C3)反映了一定时期内研究区农业生产总规模和总成果;全社会固定资产投资(C4)是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标;单位耕地面积粮食产量(C5)反映了研究区的耕地生产能力;工业总产值(C6)反映了研究区的工业发展状况。这些指标都反映了研究区土地利用带来的经济成果。

社会效益方面主要选取了6个指标,总人口数(C7)反映了研究区人口变化状况;非农业人口比重(C8)反映了研究区城市化水平程度;人口密度(C9)反映了土地利用的集中程度和土地承载能力;城镇居民人均可支配性收入(C10)反映了城镇居民实际生活水平;农民人均纯收入(C11)反映了农民的收入状况;交通运输网密度(C12)反映了土地利用的通达度。这些指标都反映了研究区土地利用对社会需求的满足程度与其产生的社会影响。

生态效益方面也主要选取了6个指标,森林覆盖率(C13)是反映一个地区森林面积占有情况或森林资源丰富程度及实现绿化程度的指标;工业废渣生产量(C14)反映了研究区的工业垃圾生产量;工业固体废物利用率(C15)反映了研究区固体废物的利用状况;工业废水排放量(C16)反映了研究区水资源污染状况;工业废水处理率(C17)反映了水污染治理状况及废水利用状况;工业废气排放量(C18)反映了研究区气体污染状况。这些指标都反映了土地利用对环境质量的影响和改善程度。

2.1.3 陕西省2001—2010年各项评价指标变化情况 从表1可以看出,在所评价的18个指标中,近10a来所有的指标均呈现出增长趋势。增长趋势最高的是全社会固定资产投资(C4),年平均增长率达到了95%;增长趋势最低的是总人口数(C7)和人口密度(C9),年平均增长率仅为0.25%。财政收入(C2)和工业总产值(C6)的年平均增长率达到了70%以上;国内生产总值GDP(C1)、交通运输网密度(C12)和工业废气排放量(C18)的年平均增长率在40%左右;单位耕地面积粮食产量(C5)、森林覆盖率(C13)、工业废水排放量(C16)和工业废水处理率(C17)的平均增长率不到10%;其余的年平均增长率在10%~40%之间。

表1 陕西省2001-2010年各项评价指标变化情况

2.2 评价方法

2.2.1 基于层次分析法(AHP)的B层次评价指标权重的确定 构造判断矩阵是层次分析法(analytical hierarchy process,AHP)关键性的一步。目标层A支配下层次元素B1,B2,B3,根据它们对目标层A的相对重要性而赋予其相应的权重值[14]。3个被比较的元素两两比较构成了判断矩阵:

矩阵中的元素就是元素Bi与Bj相对于A重要性的比例标度值(表2—3)。

表2 判断矩阵的取值标准

2.2.2 基于变异系数法的C层次评价指标权重的确定 为了避免权重系数的主观性,采用较为客观的赋权方法——变异系数法[15]来确定各评价指标的权重数。评价步骤为:假设有n个评价对象,表现它们绩效的指标有m个,则由样本数据可得到n×m阶矩阵。Xij表示第i个对象在第j个指标上的观测值。计算各指标的变异系数:

式中:Sj,Xj——各指标的标准差和平均数。然后对变异系数进行归一化处理,得到各指标权重(表3)。

应用DPS统计软件对表1中的判断矩阵进行运算即可得出B层次指标的权重并完成一致性检验。运用变异系数法,对C层次的各项指标进行统计,确定其权重值(表3)。

表3 各评价指标的权重值

2.2.3 指标数据的标准化处理 由于各指标的含义、计量单位和量纲不同,为了便于各指标数据的综合分析,须对指标数据进行标准化处理,求出各指标的评价分值。一般情况下,指标数据标准化的方法可分为直线型、折线型和曲线型3种。本研究采用直线型标准化法中的比重法计算各指标分值。该方法一般先选取一个评价基准数据,将被评价的指标实际数据与其相比,从而得到一个比例系数[12]。计算公式为:

式中:Ci——被评价指标实际数据;C0——指标评价基准数据,本研究采用各指标数据历年平均值作为评价基准数据;Pi——被评价指标得分值。

2.2.4 评价模型的选取 建立指标体系后,对土地的持续利用产生的各种效益进行评价时,以定量计算为主,在选择评价模型时,采用加权综合评分方法[14]。

式中:n——指标个数;P——土地利用效益的评价分值;Wi——第i个指标的权重;Pi——第i个指标的得分值。

3 评价结果

3.1 陕西省2001-2010年土地资源利用变化分析

从表4中可以看出,陕西省2001—2010年农用地的比重持续下降,建设用地的比重逐年上升。10a中耕地减少了6.93×105hm2,人均耕地面积减少了0.069 7hm2,而同期除水利设施用地以外的其它建设用地面积大幅增加,特别是交通用地的规模翻了一番。这主要是由于陕西省人口的不断增长和城镇化进程及经济建设步伐的加快,导致城市基础设施建设、工业及其它非农建设对用地需求不断增长而占用大量农业用地,尤其是占用了不少耕地。因此在强调经济效益的同时,必须兼顾社会效益和生态效益,加强对耕地资源的保护。

表4 陕西省2001-2010年土地资源利用变化情况 104 hm2

3.2 结果分析

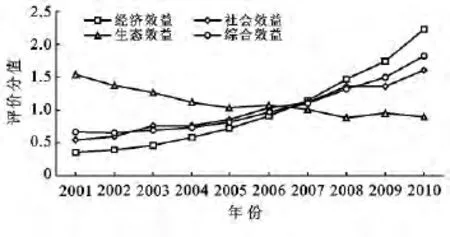

利用加权综合评分法对陕西省2001—2010年的土地利用效益进行评价计算,分别计算其经济、社会和生态效益,以及每年度的综合分值。从图2可知,近10a来陕西省土地资源持续利用的总体情况为:土地资源持续利用水平总体上呈平稳上升趋势,综合分值增加了1.167 6,说明陕西省的土地利用结构变化符合持续健康发展的要求,土地资源利用整体上进入良性循环阶段,土地利用的综合效益呈增长态势。在土地资源利用变化的影响下,陕西省土地资源利用经济效益和社会效益呈现了快速增长的势头,2010年的综合分值约为2001年综合分值的3倍,这与整个陕西省经济迅速增长和社会快速发展的大环境是相适应的。在土地资源利用变化影响下,陕西省土地利用经济效益呈快速上升趋势,增幅较大,2010年的分值为2001年的6倍。土地利用变化的社会效益也有明显的增长,2010年的分值为2001年的3倍。这主要是由于近10a来,陕西省经济发展和社会建设迅速,城镇规模扩大了1倍,城镇和农村居民的人均纯收入都增长了约3倍,有限的土地资源发挥出了最大的经济效益。

图2 陕西省土地资源利用变化效益评价分值变化趋势

从图2可以看出,陕西省土地资源利用变化的经济效益10a之间增长了6倍,而社会效益仅增长了3倍,社会效益的增长速度和经济效益的增长速度明显不协调,说明陕西省在土地资源利用方面,过度关注经济效益,而对社会效益的关注程度不够。近年来,陕西省各大城市房价增长速度过快,该省房价综合增长水平高于全国房价的平均增长水平,导致许多城市居民买不起房,或者感觉买房难。从侧面反映了政府在制定土地资源利用方针时考虑的不够全面,忽视了社会效益的重要性。由于历史的原因,陕西省城镇化水平不高,城镇土地集约利用水平较低。同时,受自然条件影响,单位土地面积农业总产值增长缓慢,城镇居民人均收入与农民人均纯收入的差距继续扩大,2001年这一差距的比值是3.6,2010年已经达到了3.9,特别是近几年农民的人均纯收入增长缓慢,违背了可持续发展中的公平性原则,因而土地利用结构的变化未能发挥其最大的社会效益。

分析陕西省2001—2010年的数据可以看出,虽然综合分值一直呈现出上升趋势,但是土地资源利用的生态效益却一直在下降。2001—2010年间,陕西省的草地面积减少了20%左右。虽然林地和园地面积都有所增加,但是园地基本上都是城市修建的各种休闲园地以及人工栽种的经济园地,自然园地面积增长不多。林地的增长也主要来源于国家提出的退耕还林,是在原有林地的基础上二次增长的,新增的林地也不多。草地的大面积减少,将进一步加剧土地资源的脆弱性。另一方面,随着城市化的发展和人民生活水平的提高,环境污染问题日益严重。2001—2010年,陕西省工业废渣的排放量增长了190%,而处理率只增长了140%,工业废水的排放量增长了70%,而处理率仅仅增长了20%。环境问题的日益突出,严重的制约经济和社会的发展,加剧生态环境问题。由组成生态效益的评价指标分析可知,近10a来所有的评价指标都与生态效益呈负相关关系,其中影响最大的是工业废水排放量和工业废水处理率,分别达到了-0.95和-0.97,对生态效益的影响很大。

4 结论

陕西省2001—2010年土地资源利用的总体特征为土地资源利用的综合效益呈现出增长态势,经济效益的增长幅度远大于社会效益的增长幅度,生态效益呈现出下降趋势。陕西省2001—2010年土地资源利用符合国家的规定,但是还有许多不合理的地方。例如,在土地资源利用过程中过分的注重经济效益,忽视了社会和生态效益的重要性。从综合评价结果来看,无论是农用地还是建设用地偏低,都必然会影响土地利用的综合经济效益。各地在开发利用土地资源时不能盲目扩大建设用地面积,应注重内部挖潜,依据各地资源优势,大力发展特色产业,集约节约利用土地,不断优化用地结构;加大土地整理力度,充分挖掘省内后备土地资源;合理开发珍贵的森林、草原和湿地资源,涵养水土;注重农用地基础设施建设,保护耕地资源,保持并不断改善土壤肥力。因此,在今后的土地资源利用规划时,应该平衡各方面的重要性,做到全面、整体和可持续,使得土地资源利用的经济、社会和生态效益都能得到最大程度地发挥。

[1]谢俊奇,吴次芳.中国土地资源安全问题研究[M].北京:中国大地出版社,2004.

[2]李明月,江华.广州市土地利用综合评价[J].国土资源科技管理,2005,22(3):36-39.

[3]史兴兴,冯忠江,刘云亮.基于三角模型的河北省正定县土地利用效益评价[J].水土保持通报,2012,32(2):206-210.

[4]王雨晴,宋戈.城市土地利用综合效益评价与案例研究[J].地理科学,2006,26(6):743-748.

[5]陈百明,张凤荣.中国土地可持续利用指标体系的理论与方法[J].自然资源学报,2001,16(3):197-203.

[6]李栓,丁冠华.基于DEA的哈尔滨市土地利用经济效益评价[J].中国人口·资源与环境,2010,20(3):329-333.

[7]彭建,蒋依依,李正国,等.快速城市化地区土地利用效益评价:以南京市江宁区为例[J].长江流域资源与环境,2005,14(3):4-6.

[8]秦伟山,廖和平,张春柱,等.县域土地利用协调度研究:以重庆市璧山县为例[J].中国农学通报,2010,26(19):344-348.

[9]方琳娜,陈印军,宋金平.城市边缘区土地利用效益评价研究:以北京市大兴区为例[J].中国农学通报,2013,29(8):154-159.

[10]王凯,王丽,黄云.土地资源利用变化的效益评价研究:以重庆市万州区为例[J].中国农业资源与区划,2006,27(1):30-34.

[11]李新举,赵庚星,李宪文,等.泰安市土地利用可持续评价[J].中国土地科学,2004,18(3):27-34.

[12]张忠根,应风其.农业可持续发展评估:理论、方法与应用[M].北京:中国农业出版社,2003.

[13]刘岩.土地利用规划与土地资源的可持续利用[J].辽宁师范大学学报,1999,22(2):167-170.

[14]刘秀华,邵景安,陈务魁.县级土地利用规划的理论与实践[M].重庆:西南师范大学出版社,2004.

[15]张娜,雷国平.黑龙江省土地利用经济效益评价[J].国土资源情报,2009(1):46-49.