论拉波夫的语言变化机制——以安徽无为县傅村父亲称谓变化为例

付义荣

(集美大学文学院,福建厦门361021)

语言具有这样两个基本事实:第一,语言结构的各个方面 (音系,语法,话语风格,语义和词汇)总是在变化;第二,在不同的时空中,语言变化的方式会有所不同。[1]81因此,对于语言变化研究者而言,最基础的工作就是要弄清楚某一时空环境下语言变化的方式,以及它与其他时空环境下的语言变化具有怎样的异与同。只有这样,我们才有可能概括出具有高度普遍性的语言变化规律来。自1960年以来,社会语言学家们便一直着力于这样的工作,试图弄清楚语言变化是何以发生的,变化的过程又是如何。其中以拉波夫的研究最为突出,他不仅奠定了社会语言学关于语言变化研究的基本模式,而且身体力行概括出了一套语言变化机制。也正因为其突出的工作,拉波夫被视为社会语言学的奠基人。然而问题是,拉波夫的语言变化机制,其普遍性又如何呢?是否也能解释当代中国正在发生的语言变化?为此,本人就以安徽无为县一个普通的中国村庄为例,来对拉波夫的这套机制进行一番检验,期待能有所发现。

一、拉波夫的语言变化机制

著名语言学者冯胜利说,拉波夫的成功就在于他对语言变化机制的不懈追求,而“机制”就是“事物运动变化的具体程序,是造成事实所以为事实的具体运作规程”。[2]拉波夫(Labov)关于语言变化机制的主要观点主要体现在他的《论语言变化的机制》一文中。在该文,拉波夫集中阐述了机制问题之于语言变化研究的重要性,以及探寻语言变化机制的具体措施,并且还结合自己的研究实际提出了一套语言变化的机制。拉波夫认为,语言的演变问题[3]52大致有如下内容:

1.语言演变 (linguistic evolution)有一个总的方向吗?

2.对语言变化的普遍性限制是什么?

3.新变化不断产生的动因是什么?

4.变化按怎样的机制推进?

5.语言演变有没有某种适应功能 (adaptive function)?①关于这一问题,拉波夫还有这样一段注解:“当我们将语言演变和生物进化进行对照的时候,这个问题就比较令人困惑。如果不考虑对各种环境的适应,我们就难以探讨植物和动物的进化。那么,对于像印欧语系等的演化来说,它又遵循怎样的令人信服的适应功能呢?”[3]75

拉波夫进一步指出,历史语言学主要研究过去已经完成的语言变化,这种研究模式或许能够解决前两个问题,但对于后三个问题最好要通过深入研究进行中的语言变化 (linguistic changes in progress)来解决;其中变化机制问题又是一个核心问题,关于它的许多结论与后两个问题都是密切相关的;而要获知语言变化的机制,就要弄清以下三个问题:

1.转移 (transition)问题:这是要发现某个语言变化是沿着怎样的途径从一个阶段发展到下一个阶段的。

2.嵌入 (embedding)问题:这是要发现社会和语言行为的连续性基质,语言变化就是在这样的基质中得以进行的。解决这一问题的主要途径就是要发现语言系统内某些元素之间以及这些元素与非语言系统的社会行为之间的共变关系。

3.评价 (evaluation)问题:这是要发现客观 (或显在)变化的主观 (或潜在)关联性,而这些变化都是已经被观察到的。解决这一问题的间接方法就是把被试总体的态度与愿望跟他们的语言行为联系在一起。比较直接的方法就是测量被试对语言变项 (linguistic variable)本身价值的无意识的主观反应。[3]52-53

在拉波夫看来,如果能够解决上述这三个问题,那就能够为语言变化提供解释,就可以回答语言变化的动因、机制及适应功能。一般情况下,研究进行中的语言变化基本上都是沿着从转移到嵌入再到评价这样的顺序进行的,但有时也可根据实际情况进行相应的调整。如拉波夫关于纽约英语中 (oh)变项的变化研究,就是先处理嵌入问题,然后才是转移与评价问题。[4]

拉波夫根据其对12个语音变项 (玛萨葡萄园岛3个,纽约市9个)的研究结果,非常详细地列出了语音变化的机制,该机制共分13个阶段,具体如下:

1.语音变化往往起于言语社区内某个不起眼的次级群体,该群体的独特身份一度由于内部或外部的压力而受到消弱。开始转移的语言形式往往是地区地位的标志,它在社区中具有不规则的分布。在此阶段,这一形式还是一个不确定的语言变项。

2.对于该次级群体的所有成员来说,变化一开始只是表现为对这一语言形式笼统而抽象的印象;我们可以将这一阶段称为“自下的变化”,也就是说,在社会意识之下的变化。这一变项在其使用者的话语中还没有显示出风格变异,它影响着特定词类中的所有词语。这个语言变项是一个指示项 (indicator),我们可将其定义为辨别群体成员资格的一项功能。

3.在同一个次级群体内,一代接一代的说话人会面临同样的社会压力,他们会带着这一语言变项继续在变化的进程中前行,并且还超出他们父辈所奠定的模式。我们可以将这一阶段称为“自下的矫枉过正”(hypercorrection from below)。现在,我们可以将这一变项定义为辨别群体成员资格与年龄层级的一项功能。

4.随着原先那个次级群体的价值观被言语社区中的其他群体所接纳,与群体成员的价值观相联的语音变化就会扩散到这些接纳群体。辨别群体成员资格的功能现在就在接下来的一些阶段中得到再次确认。

5.语音变化扩散的范围就是言语社区的范围,所谓言语社区就是这样一个群体,他们在语言上共有一套规范的价值观。

6.当带有价值观的语音变化达到它扩张的极限时,该语言变项就会成为界定这个言语社区的一个标准,该言语社区的所有成员对其使用都会有一致的反应 (不一定知道它)。这个变项现在成了一个标志项 (marker),并开始表现出风格变异。

7.这个语言变项在语言系统中的运动总会导致语音系统内其他元素的分布进行重新调整。

8.结构重调导致进一步的语音变化,而这些变化与一开始的变化是相关的。然而,在其时进入言语社区的其他次级群体仍然将原先那种旧的语音变化视为这个社区规范的一部分,并像第1阶段那样对待新的语音变化。这一循环的阶段似乎是新变化持续产生的主要源头。在接下来的发展中,新群体或许会将第二次语音变化带到第一次变化所不能及的另一个层次。

上述1-8阶段所涉的是“自下的变化”(change from below);下面的9-13阶段所涉的是“自上的变化”(change from above)。

9.如果变化开始的那个群体并不处在言语社区的最高层,那么最高层的群体成员最终就会通过他们控制的各种传媒来贬损这种变化后的形式。

10.这种贬损发起了“自上的变化”,这是将变化后的形式朝着最高层群体的规范——有威望的规范而进行的一种突发的、不规则的纠正。这种有威望的规范现在是说话人听他自己说话时所用的模式:它控制着话语暗示的听觉监控。随着自然谈话的动力控制模型与留意风格的听觉监控模型之间的博弈,该语言变项现在显示出有规则的风格分化和社会分化。

11.如果最高层群体这种有威望的规范与其他群体在某些词类中所用的某个形式并不对应,那么其他群体就会显示出另一种类型的矫枉过正:将他们留意的话语转移到另一个形式,而该形式比起有威望群体所设定的目标还要远离变化后的那个形式。我们可以将这一阶段称为“自上的矫枉过正”(hypercorrection from above)。

12.在受到极端贬损的情况下,某个形式或许会变成社会评论中公开的话题,并有可能最终消失。所以,它就是一种刻版成见 (stereotype),可能越来越脱离话语中实际使用的形式。

13.如果变化起于社区中最高层群体,那么对该言语社区的所有成员来说它就会成为一个有威望的规范。接着,这一变化后的形式会被所有他群体在其更为留意的话语中加以使用,而这种使用又与他们跟这一有威望规范的使用者之间的接触成正比,但在自然谈话中,这种使用还是比较少的。[3]71-73

这套机制虽然是基于语音变异研究而获得的,但它具有高度的抽象性,并非只是语音变化的机制,拉波夫本人及其他学者都是将其作为“语言变化机制”看待的,它所解释的是新的语言形式 (语音的、词汇的或语法的)是如何在一个言语社区逐步扩散开来的。然而,就像拉波夫自己所说的:“一种解释的价值与其普遍性是正相关的。”[3]53也就是说,一种机制能够解释的语言变化越多,就越有价值。下面我们就以安徽无为县傅村父亲称谓的变化为例,来看看拉波夫的这套机制 (固且称之为拉波夫机制)的普遍性。

二、傅村父亲称谓的变化机制

傅村是个自然村,隶属安徽省无为县洪巷乡,属江淮官话洪巢片;依据2003年的统计,傅村共有76户307人,属于我国最为常见的中等村庄。2004年5月至2005年3月期间,本人曾利用节假日就傅村父亲称谓的变化进行了深入调查,部分内容发表于《社会流动:安徽无为傅村父亲称谓变化动因》[5]一文。不过,此次研究还只是停留在就事论事的层面,并没有从中概括出一套语言变化的机制。下面我们就参照拉波夫的研究模式,分别从转移、嵌入、评价这三个问题入手来概括傅村父亲称谓的变化机制。

(一)转移问题

对于转移问题,拉波夫及其追随者们往往是通过分析不同变式 (variant)在显像时间 (apparent time)内的分布而加以解决的,也就是说,他们首先要做的是要弄清楚在一个言语社区内,不同变式在不同年龄层的分布情况。这不仅是为了证实某个语言形式是否正在变化,也是为了显示语言变化的不同发展阶段。与此同时,社会语言学家们往往还要增加一些真实时间 (real time)的语言记录以便把语言变化与“年龄级差”(age-grading)区别开来。例如,拉波夫在其关于玛萨葡萄园岛 (aw)央化的研究中就增加了1933年《语言地图集》的相关材料;在其关于纽约市 (oh)高位化的研究中就增加了1940年《语言地图集》的相关材料,以及他人所做的一些调查报告。[3]54拉波夫就是通过这些真实时间的记录确认玛萨葡萄园岛的 (aw)、纽约市的 (oh)等语音变项正在发生变化。

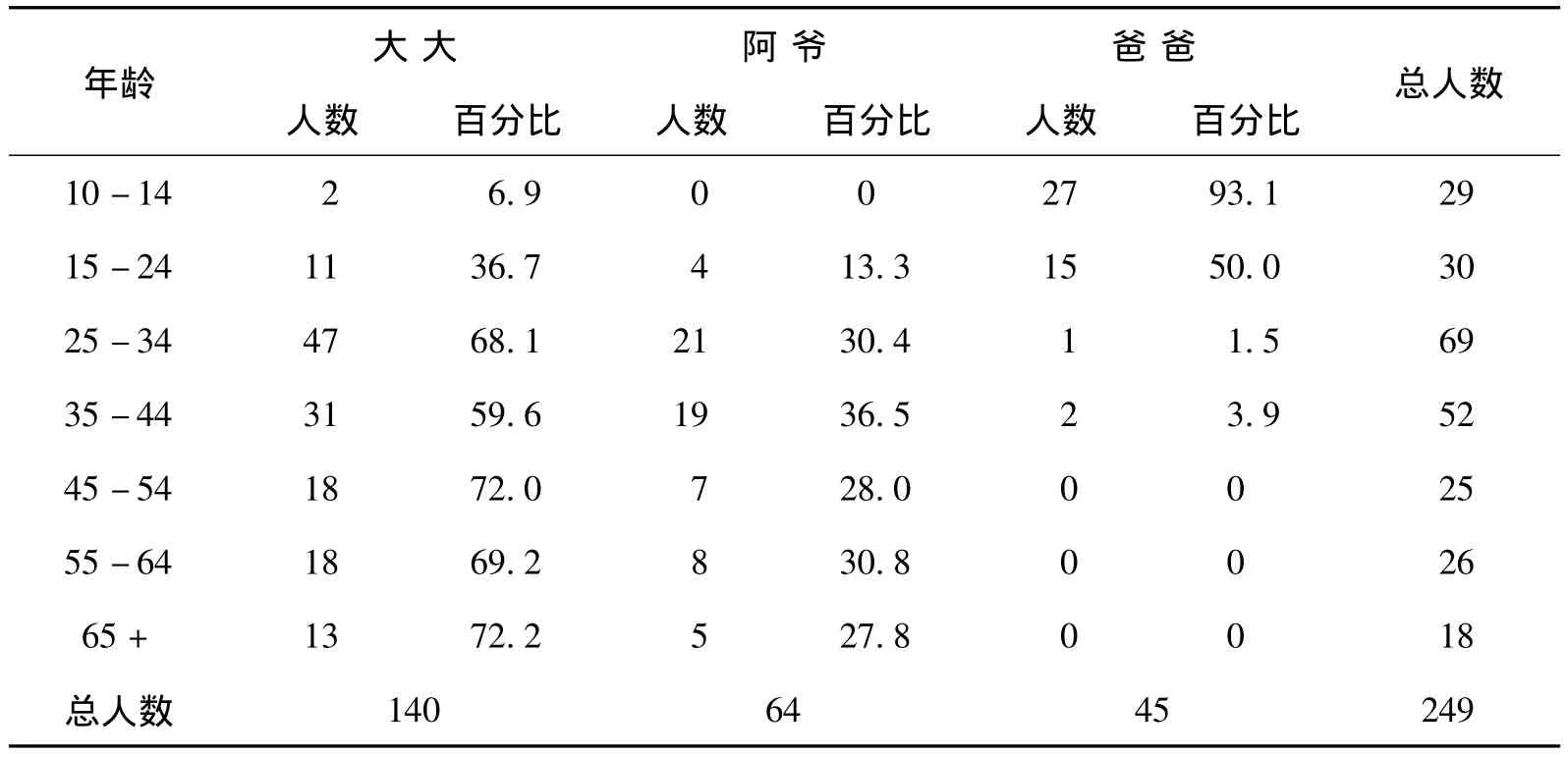

通过对傅村10岁以上人口的调查,我们发现,傅村父亲称谓共有“大大”“阿爷”与“爸爸”这三个变式,其显像时间内的分布呈现年轻人多使用“爸爸”,而年龄较大的人多使用“大大”或“阿爷”的特点 (见表1)。然而,我们并没有找到关于傅村父亲称谓真实时间的记录,因此还不能断定傅村父亲称谓的这种年龄分布是进行中的语言变化,还是年龄级差。不过,年龄级差往往具有“改口”或“重复”的特点,而我们的调查发现,傅村父亲称谓具有“亲子传承”和“使用一贯”的特点,即一个人使用什么父亲称谓往往不是由其本人自主选择的而是由其父母或家庭教育的,并且一旦学会就不会中途改口。正因为如此,凡是同一个家庭走出来的兄弟姐妹使用的父亲称谓都是一样的。例如,傅村共有54对同胞,总计117人,平均年龄最小的一对7.5岁,最大的一对74.5岁,各自分家生活的26对,仍在一起生活的28对;经比较,其中任何一对都使用同一个父亲称谓。

表1 傅村父亲称谓的年龄分布

傅村父亲称谓所具有的这两个特点最终帮助我们确认傅村父亲称谓的年龄分布只能是一种进行中的语言变化,并且呈现“爸爸”化的趋势。从表1来看,在25岁以上的各年龄组一共才有3人使用“爸爸”。经调查,这3个人虽然生长于傅村,但他们的父母都是20世纪60年代由城市下放到傅村的知青。直至15-24岁年龄组(都是80后),傅村土著家庭才开始普遍使用“爸爸”的。这说明,傅村父亲称谓的“爸爸”化大致是在改革开放后才出现的。至此,我们便回答了傅村父亲称谓变化的转移问题。

(二)嵌入问题

嵌入问题,就是考察语言变项和语言系统内的其他因素、语言风格以及非语言的社会因素之间的共变关系,尤其是后者正是社会语言学的特色所在。拉波夫在处理纽约英语语音变项 (oh)的嵌入问题时,就是将其与纽约英语中的其他语音变项,语言风格,以及说话人的社会经济阶层、族群、年龄、性别等因素联系在一起来考察的,并发现了该变项与这些因素之间的共变关系,用公式表示就是:[3]68

(oh)=f1(St,C,E,A,Sx,(eh))①公式中的St、C、E、A、Sx分别指 style(风格)、socio-economic class(社会经济阶层)、ethnic group(族群)、age level(年龄)、sex(性别)等社会因素,而 (eh)则是纽约英语中的另外一个元音变项。除 (eh)外,与(oh)变项具有共变关系的还有 (ah)、(oy)、(ay)等元音变项。[3]63-70

不过,傅村毕竟不是纽约,傅村父亲称谓的嵌入问题却有自身的一些特点:

1.傅村父亲称谓的使用并没有一般社会语言学变项常有的风格变异。许多事实都已证明,语言变项与语言风格是存在某种关联的,一般来说,风格越正式,人们使用标准变式的概率就越高。例如,除了 (oh)变项外,拉波夫还发现,纽约英语中的其他变项,如 (r)、(th)等亦都呈现有规律的风格变异,标准变式 [r]、 [θ]的使用指数会随着风格正式程度的递增而递增。[4]240,260再如,特鲁杰 (Trudgill) 在诺里奇市关于 语 音 变 项 (ng)的 研 究[6]、车 舍 尔(Chesire)在谢菲尔德市关于语法变项 (s)的研究[7]等都发现了类似的事实。然而,我们在傅村却发现那儿的父亲称谓具有“使用一贯”的特点,说话人一旦学会了某个父亲称谓后就不再改变,他们不会随着场合、风格等的不同而选择不同的变式。鉴于这种实际情况,我们在处理傅村父亲称谓的嵌入问题时,并没有刻意地考察傅村父亲称谓的风格变异。

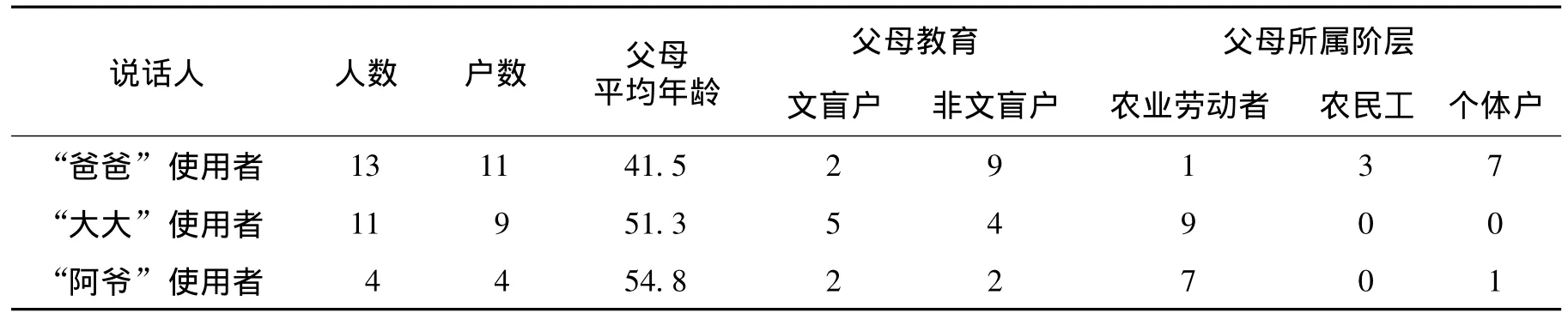

2.傅村父亲称谓的使用并非与说话人本人,而是与其父母的某些社会属性有关。一般情况下,说话人对于自己的话语会有很大的自主权,在说话时选择此变式而非彼变式往往都是其个人决定的。正因为如此,社会语言学家们在考察“语言与社会”之间关系的时候,在处理某个变项的嵌入问题的时候,总是将说话人的语言行为与其社会属性联系在一起,以发现其中的规律。然而,在傅村,一个说话人习得并使用什么父亲称谓并不是由其本人而是由其父母决定的,从某种意义上说,说话人的父母才是某个父亲称谓真正的使用者。因此,在处理傅村父亲称谓的嵌入问题时,我们考察的不是父亲称谓变项与说话人之间,而是该变项与其父母之间的关系。经调查发现,傅村人使用什么父亲称谓往往与其父母的年龄、教育、阶层 (主要以职业为主的分层)等因素存在明显的共变关系 (见表2),即父母越是年轻、受过教育并从事非农职业,说话人越是有可能使用“爸爸”,否则就会使用“大大”或“阿爷”。这里的“父母”是作为一个整体来看待的,之所以如此,是我们今天已难以分辨究竟是其父还是其母教会说话人使用某个父亲称谓的,也正因为这样,我们在处理傅村父亲称谓嵌入问题的时候,就没有像其他变异研究那样考虑“性别”这一重要的社会因素。

表2 傅村80后说话人之父母的年龄、教育及阶层情况② 表注:“文盲户”是指父母皆没有读过书的说话人家庭,若父母至少有一人读过书 (小学及小学以上)即为“非文盲户”;除“人数”与“父母平均年龄”外,其他列的单位皆为“户”。

总之,我们是基于傅村父亲称谓的特点来处理嵌入问题的。需要说明的是,上一次的研究并未考察傅村父亲称谓与系统内的其他元素 (如其他亲属称谓)之间具有怎样的共变关系,但经调查发现,在整个傅村亲属称谓系统中,并非只有父亲称谓在发生变化。比如,对“父亲的弟弟”的称谓就正在发生变化。在傅村方言中,对“父亲的弟弟”,一般以“排行+爷”的形式相称,如“二爷、三爷”等,但如果你的父亲只有一个弟弟,或者最小的那个弟弟,那你亦可称呼他“小阿爷”。以本人 (1972年出生)为例,我的父亲共有弟兄三人,他排行老二,我称呼我的父亲为“阿爷”,称呼我父亲的弟弟为“三爷”。然而,随着傅村父亲称谓的“爸爸”化,用“阿爷”指称父亲的功能开始弱化,甚至90年后的傅村人不再有人用“阿爷”来称呼自己的父亲。但是,“阿爷”并未就此退出傅村的亲属称谓系统,如我的侄女 (1995年出生)现在不是称呼我为“二爷”或“小阿爷”,而是“阿爷”,类似这样的现象在傅村“爸爸”使用者中已相当普遍。因此,傅村方言中的“阿爷”正在发生词义的转移:由“父亲”转向“父亲的弟弟”,这显然与傅村父亲称谓的“爸爸”化相关。

(三)评价问题

评价问题是回答语言变化何以发生的关键,它涉及到说话人内心的语言态度与愿望。关于傅村父亲称谓的评价问题,我们没有采取直接的方法,即测量说话人对“大大”、“阿爷”和“爸爸”这三个称谓的主观反应,而是采取间接的方法,具体就是通过分析这三个称谓的使用人群来推测它们在说话人心目中的声望,换句话说,我们是通过弄清这三个称谓的社会意义来处理评价问题的。

虽然“大大”、“阿爷”和“爸爸”这三个称谓的所指都是一样的,但在傅村当地 (以所在乡为限),它们的社会意义却是有差别的,其中尤以“爸爸”最为明显。改革开放前, “爸爸”的使用者主要是乡村干部、中小学教师家庭以及城市下放户,他们都是或曾经是非农户,而“大大”或“阿爷“的使用者一直都是当地农户。两相对比,无论在经济收入、文化水平或职业声望上,“爸爸”使用者所在的家庭都普遍优于当地农户,这无疑使得“爸爸”比其他两个父亲称谓具有更高的社会威望。另外,在傅村的一次抽样调查中,我们发现:认为普通话“更好听”的有40人,认为无为话“更好听”的只有13人;认为普通话“更有用”的有51人,认为无为话“更有用”的仅有2人。这说明傅村人普遍认为普通话“更好听”“更有用”,而“爸爸”正是一个与普通话相一致的父亲称谓。可见,“爸爸”在傅村具有更高的威望,而这正是傅村父亲称谓之所以发生的关键。试想,如果“爸爸”与其他两个父亲称谓没有社会威望的高低之分,哪里会有“爸爸”化的发生呢?之于这种变化为什么发生于改革开放之前而非之后,主要是因为改革开放后,中国农民的社会流动变得日益活跃,一批相对年轻、有文化的傅村人开始大胆尝试新的职业而成为社会流动的活跃者,与此同时,他们也开始让自己的子女使用曾经只有那些有声望的群体才使用的父亲称谓——“爸爸”。可以说,“爸爸”是这些傅村人表达向上流动愿望的一种标志。至此,我们就回答了傅村父亲称谓变化的评价问题。

通过对转移、嵌入与评价问题的研究,我们便可以概括出傅村父亲称谓的变化机制:

1.“爸爸”在傅村当地开始只是一小部分人使用,它是这一特定群体较为明显的语言特征,而该群体在当地较其他群体具有更高的社会威望。

2.对于其他人而言,“爸爸”因其使用群体而被赋予更高的社会威望。

3.整个社会为跨群体的流动打通了渠道,低层群体的人也可以凭借自己的后天努力进入一个较高的群体,而当他们以“爸爸”使用群体为参照组时,他们也会沿用该群体的语言特征,这时候“爸爸”化就开始了。

4.由于父亲称谓的“亲子传承”与“使用一贯”,所以“爸爸”不是在低层群体本身,而是在他们的子女中扩散,并且是从社会流动最为活跃的家庭开始扩散的。

5.时至新生代 (90后),“爸爸”已经完全胜出。在接下来的时间里,那些正在消失的形式(“大大”或“阿爷”)将成为一种古老的东西。

6.当傅村的“大大”或“阿爷”使用者完全在傅村消失 (或迁走或死亡)时,傅村父亲称谓的“爸爸”化就彻底完成了。届时,在傅村的方言中,“大大”或许已经消失,“阿爷”或许已另有所指。总之,不会再有傅村人将它们当成父亲称谓了。

这套机制 (固且称之为傅村机制)展示了傅村的父亲称谓是如何一步步完成“爸爸”化的。如果将这套傅村机制与拉波夫机制相对照,从其同异中我们或许就能对后者的普遍性有所验证。

三、两种机制之比较

两相对照,傅村机制大体上可以归到拉波夫机制中“自下的变化”,因为它们都有这样几个重要的发展阶段:

1.某个语言形式开始只由A群体使用,并成为A群体的标志。

2.该形式由于A群体更高的社会地位而具有更高的社会威望。

3.A群体成为较低社会群体社会流动的目标,其所用的语言形式也被较低社会群体所沿用。

4.该形式开始在较低社会群体中扩散。

5.当扩散达到其极限时,该语言形式所在系统内的其他元素亦会因此发生变化,这时新的一轮变化就开始了。

就所发现的事实看,傅村父亲称谓目前已经发展至第5个阶段了,亦即拉波夫机制中的第7或第8个阶段。对于傅村父亲称谓来说,其新一轮的变化或许就是“大大”会最终退出傅村的方言系统,而“阿爷”正由“父亲称谓”向“叔叔称谓”转变。但与此同时,我们发现傅村机制与拉波夫机制也存在一些明显的差异,具体如下:

1.傅村父亲称谓在其变化过程中并没有呈现风格变异与矫枉过正的现象。按拉波夫机制,其第3、6、10、11阶段或存在风格变异,或存在某种类型的矫枉过正。但这两类现象都没有在傅村父亲称谓变化中出现过,原因就在于傅村父亲称谓这一变异现象的特殊性。一般而言,语言变异都是概率性的 (probablistic)而非范畴性的(categorical),即个人与个人或群体与群体之间在对某个具体变式的使用上,往往会呈现频率高低的差异而非有无的差异。例如,拉波夫发现,在纽约市,像car、guard这样的词语中,(r)变项具有两个变式:[r]和Ø,其中 [r]是受到高度评价的,但即便是最喜欢如此使用的中间阶层,其成员并不总是这样发音,也不是在所有场合都如此发音。[4]这就是说,说话人并不只是使用某个变项内的某一个变式,他也会使用该变项的其他变式,只不过他对每个变式的使用会由于某些原因呈现不同的频率。语言变异的这种概率性并不局限于语音变异,词汇及语法变异也皆如此。关于语言变异的概率性,渥德华(Wardhaugh)的一番话或许是最好的注解:“需要记住的一个重要事实是,语言变项是语言结构中的一个项目,该项目具有一些可以相互替换的形式,一个说话人会以此种方式实现其中某种形式,也会以另一种方式实现另一种形式,或者同一个说话人会在不同的场合对其有着不同的实现。例如,一个说话人绝大多数时候都可能说singing,而在其他时候说singin’,但偶而地该说singing的时候说了singin’,该说singin'的时候说了 singing。”[8]140很显然,拉波夫机制中的“风格变异”与矫枉过正就是以概率性的语言变异为前提的。然而,傅村父亲称谓具有“亲子传承”与“使用一贯”的特点 (前文已叙)。在傅村,一个人往往只使用某一种父亲称谓,还没有哪个人有时使用“爸爸”,有时又使用“大大”或“阿爷”。因此,傅村的“爸爸”使用者、“大大”使用者和“阿爷”使用者,两两之间在父亲称谓的使用上属于有无的差异而非频率高低的差异,也就是说傅村父亲称谓是范畴性的而非概率性的,这就决定了傅村父亲称谓的使用不会随着风格的变化而变化。

2.傅村父亲称谓的扩散范围是以言语社区内的某一部分人为限,而不是以整个言语社区为限。按拉波夫机制 (其5、6阶段),当语言变化扩散至整个言语社区的时候,亦即言语社区内的所有成员对变化中的语言变项都有一致的反应时,这个变化就达到了极限。但在傅村,父亲称谓具有“亲子传承”与“使用一贯”的特点,一个人往往是从其父母那习得某个父亲称谓的,而且一旦学会就不会中途改口。因此,在傅村,“爸爸”只能扩散至“大大”或“阿爷”使用者们的下一代子女身上,而不会扩散至“大大”或“阿爷”使用者本人。这就是说,当“大大”或“阿爷”使用者们的下一代人完全使用“爸爸”时,“爸爸”化其实就已达到了极限。由表1来看,90后傅村人已全部使用“爸爸”,“爸爸”化在这代傅村人身上就已达到了极限,之后已不再会产生“大大”或“阿爷”的使用者。

3.傅村机制的社会基础有别于拉波夫机制。对于同一个变项的各个变式,人们在使用的时候之所以有所选择,原因主要在于各变式具有高低不等的社会威望,而这又源于起先使用它们的群体处在不同的社会层级体系中。无论是拉波夫机制,还是傅村父亲称谓的变化机制,其实都建立在这样一个公理上进行的,即“人们往往向往社会地位更高阶层的说话人所用的语言”。但是,拉波夫机制是以西方发达工业社会为基础的,其内部的各个社会阶层是以经济收入为主要指标的,个人的职业、能力、教育等这些后天因素是决定一个人实现社会流动的重要条件;傅村机制却显然经历了两种非常不同的社会流动:改革开放前,各社会阶层之间的区别主要是政治上的,向上的社会流动往往并不决定于个人后天的努力,而是决定于你的家庭、单位、领导等;直至改革开放后,我国的社会流动才逐渐与西方趋同,社会阶层的划分也逐渐地由政治考量转向经济考量。傅村父亲称谓之所以在改革开放前后显示出明显不同的变化速度,无疑与这种社会流动模式的转型是相适应的。很显然,拉波夫机制所概括的语言变化并没有经历如傅村父亲称谓这样的社会转型。

可见,拉波夫机制总体上能够概括傅村父亲称谓所经历的各个发展阶段,但也存在一些差异。我们在傅村的发现至少告诉我们:语言变异也有范畴性的,而非只是概率性的;语言变化也可以不受风格变异的影响;语言变化什么时候会发生,并不仅仅决定于新的语言形式比旧的语言形式具有更高的社会威望,也决定于整个社会是否为低层的社会群体 (往往是旧形式的使用者)向高层的社会群体 (往往是新形式的使用者)提供正常的社会流动渠道。拉波夫机制若要变得更具普遍生,就不能不对这些发现有所回答并作出相应的修正。

四、结 语

在《论语言变化的机制》的最后,拉波夫说道:“我们可以预见,进一步的研究将会修正我们在此所列的内容 (即拉波夫机制),但是从言语社区获得的数据仍将是语言变化分析中一个重要的组成部分。”[3]75这是拉波夫的谦虚,也是他的清醒。拉波夫机制毕竟只是基于美国的两个言语社区 (纽约市和玛萨葡萄岛)而得出的,毕竟带有美国社会的特点,它或许能够解释美国社会发生的语言变化,至于是否能够解释其他地区的语言变化还有待进一步的验证。就本文看,在傅村这样一个普通的中国村落,其父亲称谓的变化既有与拉波夫机制相一致的地方,也有与其不同的地方,比如在语言变异的性质、语言扩散的极限以及语言变化的社会基础等方面。因此,拉波夫机制远非语言变化的终极解释。不过,我们可以此为契机,对更多不同类型的言语社区进行调查研究,对其发生的语言变化进行描写、分析,不断消除拉波夫机制中那些个性的东西。唯有如此,我们才能概括出更具普遍性的语言变化机制。这样的研究对于中国社会语言学的发展,是非常重要而且也是必要的。著名社会语言学家米尔罗伊夫妇 (L.Milroy&J.Milroy)认为:“中国可以说是社会语言学者的‘伊甸园’,各种语料应有尽有。中国的社会语言学研究不仅可以为现有的理论模式提供更新、更有趣的佐证,而且还可能对现有的理论模式提出挑战。”[9]确实如此,我们在傅村的发现既对拉波夫机制有所佐证,也对其中某些环节提出了疑问。类似的研究如果在中国越来越多,不仅有助于我们了解中国当下的社会变迁与语言变化,也有助于改变中国社会语言学理论建设的薄弱局面。基于中国的社会语言学事实,质疑现有的理论模式,并最终提出属于自己的理论模式才是中国社会语言学发展的必由之路,本文所做正是这样一次抛砖引玉的尝试。

[1] BRIGHT W. Social Factors in Language Change[M]//社会语言学通览.北京:外语教学与研究出版社,2001.

[2]冯胜利.导读:社会语言学创始人拉波夫 [M] //拉波夫语言学自选集.北京:北京语言文化大学出版社,2001.

[3]LABOV W.拉波夫语言学自选集[M].北京:北京语言文化大学出版社,2001.

[4] LABOV W.The Social Stratification of English in New York City[M].Washington,DC:Center for Applied Linguistics,1966.

[5]付义荣.社会流动:安徽无为县傅村父亲称谓变化动因[J].中国语文,2008(2):168-172.

[6] TRUDGILL P.The Social Differentiation of English in Norwich[M].Cambridge:Cambridge University Press,1974.

[7] CHESHIRE J.Present Tense Verbs in Reading English[M] //Sociolinguistic Paterns in British English.London:Edward Arnold,1978.

[8]WARDHAUGH R.社会语言学引论[M].北京:外语教学与研究出版社,2000.

[9]MILROY l,MILROY J.社会语言学中的“网络分析”[J].国外语言学,1995(2):45-50.