两种手术方式治疗腰椎间盘突出的疗效及组织炎症因子水平的变化

潘 磊 尹庆水 (南方医科大学研究生学院,广东 广州 5055)

腰椎间盘突出一般的发病群体是青壮年,但临床上也不乏老年腰椎间盘突出病例,只是其发病率较年轻人低,约为2.5% ~13.5%〔1〕。老年腰椎间盘突出患者一般病程很长,部分患者初发时症状较轻,但随着年龄的增长和退变的因素导致症状加重,严重影响老年患者的生活质量〔2〕。经皮内镜下腰椎椎间盘切除术(PELD)是近年新发展的脊柱微创手术,不需全身麻醉,且手术的途径与方法也与传统手术不同,有报道PELD和传统开放腰椎间盘切除术(OD)相比有短期相同的疗效〔3,4〕,但未比较客观的实验数据。本文对比观察PELD和OD治疗老年腰椎间盘突出的临床疗效和组织炎症因子的变化。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2010年10月至2011年4月我院收治的20例有症状椎间盘突出的老年患者。均有腰痛伴单侧下肢放射性疼痛,均无间歇性跛行。所有患者术前常规脊柱正侧位、双斜位、过伸过屈位片、腰椎CT及MRI检查。排除马尾神经症候群、脊柱不稳定、严重的运动神经受损、系统性的疾病如糖尿病与肝病、感染性疾病、复发性椎间盘突出患者。随机分为两组,内镜组10例行 PELD手术,其中男6例,女4例,年龄60~75〔平均(64.8±4.2)〕岁,均为单节段腰椎间盘突出:L3~42例,L4~56例,L5~S12例,病程3~55个月,平均15.5个月;开放手术组行OD手术,其中男5例,女5例,年龄58~73〔平均(62.5±3.9)〕岁。均为单节段腰椎间盘突出:L3~41例,L4~56例,L5~S13例。病程3~76个月,平均18个月。两组性别比、年龄等一般资料均无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 手术方法 PELD手术:病人俯卧在可透视的手术台上,采取局部麻醉的方式,同时加上2、5 μg/kg Fentanyl以减轻疼痛和维持病人在清醒可与医生沟通的状况,使用德国Joimax腰椎内镜系统,外径为7 mm,工作管道为3.1 mm,导入途径大部分由病人后外侧进入,离棘突中线10~14 cm,以10°~25°水平面插入导针,切开一个5~7 mm的皮肤伤口,再慢慢将工作导管由导针小心插入椎间孔外围,放入脊柱内镜。所有过程都在C型臂透视下将工作导管放于病灶处并使用Ellman双极射频来止血及汽化组织及Ho-Yag激光辅助切除部分增生骨及突出的椎间盘,同时使用不同大小椎间盘夹夹除松脱的椎间盘髓核组织,整个手术过程大约30~60 min。OD手术:在腰硬联合麻醉下由脊柱椎板间小开窗,切除黄韧带,显露硬膜囊和神经根,牵开神经根显露椎间盘,切除椎间盘及脱落的髓核组织,时间约1~2 h。

1.3 指标检测和手术评估 记录两组病人术中及术后失血量、住院时间、伤口大小,使用酶联免疫吸附法(ELISA)测量白细胞介素(IL)-1β、IL-6、IL-8、IL-10、C 反应蛋白(CRP)、磷酸肌酸激酶(CPK)等在术前、术后 1、6、12、24、48 h 的变化,术后使用视觉模拟评分法(VAS)〔5〕及改良 MacNab 标准〔6〕评估术后的结果。

1.4 统计学方法 应用SPSS13.0统计软件进行分析,正态分布的数据采用s表示,组间比较采用t检验,不同时间点组内比较采用配对t检验。各治疗组中组织炎症因子、CRP及CPK不同时间点的比较采用重复测量数据的方差分析。

2 结果

2.1 两组术后临床效果的比较 内镜组相对于传统手术组术后失血量、住院时间、伤口大小比较有统计学意义(P<0.01)。见表1。

表1 两组失血量、住院时间、伤口大小比较(s,n=10)

表1 两组失血量、住院时间、伤口大小比较(s,n=10)

组别 失血量(ml)住院时间(d)伤口大小(cm)内镜组 8.35±2.99 1.9±0.74 0.51±0.02开放手术组 99±22.33 5.6±1.26 4.9±1.29 t值 12.72 7.99 10.80 P值 0.000 0.000 0.000

2.2 两组疼痛指数VAS的比较 VAS评分术前内镜组为7.5±1.65,开放手术组为 7.5±1.08,差异无统计学意义(均P>0.05);术后在内镜组为1.8±0.79,开放手术组为1.9±0.74,手术前后及组间比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。

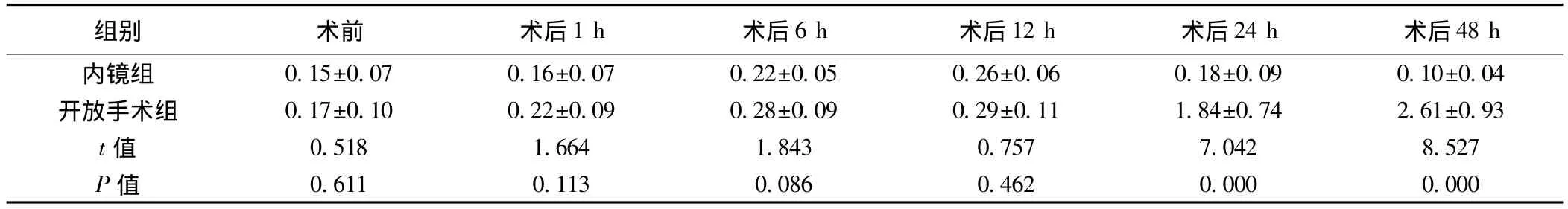

2.3 两组血清CRP水平比较 CRP水平在术后12 h前两组差异均无统计学意义(均P>0.05)。但在术后24、48 h,开放手术组较内镜组CRP值升高(P<0.001)。见表2。

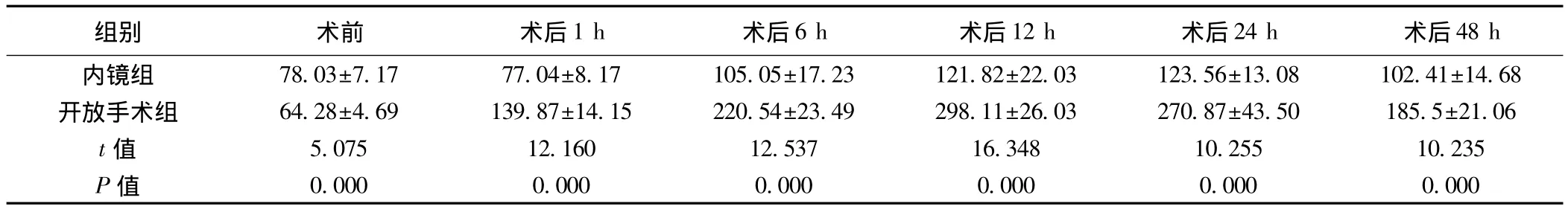

2.4 两组血清CPK水平 术前、术后1、6、12、24、48 h的6个时相点传统手术组相对内镜组CPK升高(P<0.001)。见表3。

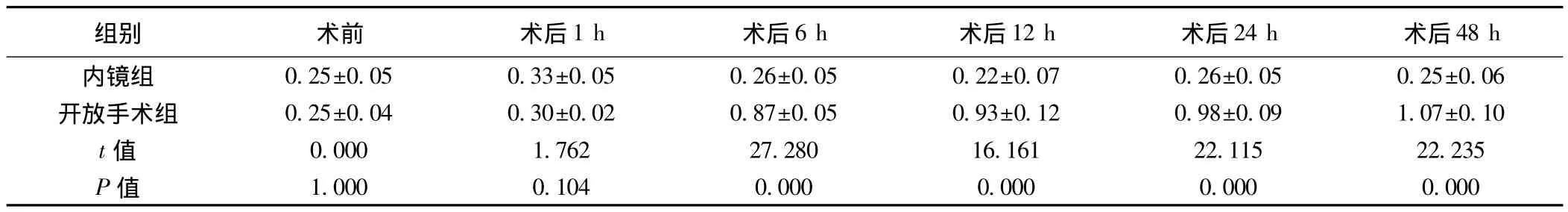

2.5 两组血清IL-6水平比较 内镜组IL-6术前与术后差异无统计学意义(P>0.05)。但开放手术组术后IL-6逐渐升高,且从术后6 h以后开放手术组相对内镜组升高有统计学意义(P<0.001)。见表4。

2.6 两组 IL-1β、IL-8、IL-10水平比较 两组 IL-1β、IL-8、IL-10产生的值太小无法由血液中测得。

2.7 两组患者术后情况分析 两组患者术后均无椎间隙感染、定位错误、脑脊液漏、切口感染等严重并发症,但内镜组有1例发生神经麻痛,但2 w后症状自行改善。神经麻痛原因可能是病人椎孔间隙较小,内视镜套管相对较大,压迫部分神经根节导致。所有患者均痊愈出院。

表2 两组CRP水平比较(s,n=10)

表2 两组CRP水平比较(s,n=10)

组别 术前 术后1 h 术后6 h 术后12 h 术后24 h 术后48 h内镜组 0.15±0.07 0.16±0.07 0.22±0.05 0.26±0.06 0.18±0.09 0.10±0.04开放手术组 0.17±0.10 0.22±0.09 0.28±0.09 0.29±0.11 1.84±0.74 2.61±0.93 t值 0.518 1.664 1.843 0.757 7.042 8.527 P值 0.611 0.113 0.086 0.462 0.000 0.000

表3 两组CPK水平比较(s,n=10)

表3 两组CPK水平比较(s,n=10)

组别 术前 术后1 h 术后6 h 术后12 h 术后24 h 术后48 h内镜组 78.03±7.17 77.04±8.17 105.05±17.23 121.82±22.03 123.56±13.08 102.41±14.68开放手术组 64.28±4.69 139.87±14.15 220.54±23.49 298.11±26.03 270.87±43.50 185.5±21.06 t值 5.075 12.160 12.537 16.348 10.255 10.235 P值 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

表4 两组IL-6水平比较(s,n=10)

表4 两组IL-6水平比较(s,n=10)

组别 术前 术后1 h 术后6 h 术后12 h 术后24 h 术后48 h内镜组 0.25±0.05 0.33±0.05 0.26±0.05 0.22±0.07 0.26±0.05 0.25±0.06开放手术组 0.25±0.04 0.30±0.02 0.87±0.05 0.93±0.12 0.98±0.09 1.07±0.10 t值 0.000 1.762 27.280 16.161 22.115 22.235 P值 1.000 0.104 0.000 0.000 0.000 0.000

3 讨论

OD是椎间盘突出的标准手术,但术后可能会出现脊柱不稳定及硬膜外纤维化瘢痕组织形成等并发症〔7~9〕。PELD手术组相对OD手术在失血量、住院时间及伤口大小都有明显意义,尤其在住院时间上,可减少社会成本,并且一般内镜的病人大都在2 w左右可正常生活,而开放性手术大约需要长于两倍于内镜病人的时间才能正常生活,但两组在术后6个月追踪手术满意度是没有差异的,两组具有近期相似的手术效果。Huang等〔10〕观察到行开放手术的患者术后24 h内炎性细胞因子和CRP升高程度明显高于椎间盘镜手术患者;刘海涛等〔11〕也证实行开放手术患者围术期内皮质醇、胰岛素、生长激素及CRP升高水平均明显高于行椎间盘镜手术患者。开放术式因其手术范围较广,时间长,出血多,手术后创伤应激程度明显高于微创手术,与文献报道相符。

本研究结果可初步认识到经皮显微内镜技术不仅缩小了手术切口,同时由于采取了逐级扩张方式建立手术通道直达病变间隙,达到了有限制的充分暴露,不仅很好地完成了手术,而且与开放手术相比避免了大面积的肌肉剥离,减少了对椎旁肌肉组织的持续强力牵拉,肌肉损伤明显减轻。微创手术的最终目标是在达到与开放手术相同或更好手术效果的基础上使医源性损伤降至最低。经皮内镜手术时,病人处于清醒状态,病人与手术者的互动可提供更广泛的诊断价值,让外科医师能有更多、更广泛的治疗思考方向;而且经皮内镜技术已由原先只应用于单纯椎间盘突出、包含性、非包含性椎间盘突出,推广到感染性椎间盘、复发性椎间盘。尤其是处理复发性椎间盘病变时,不须由后路瘢痕处进入,而由侧后方直接切除复发病灶,同时可冲洗引起疼痛的化学物质,手术损伤小,不破坏后方骨骼肌肉结构,更无需做内植物及融合手术。相信再过若干年后,经皮内镜手术可广泛应用于腰椎间盘疾病及退变性腰椎疾病的处置,甚至前路脊柱融合术、人工髓核植入术、脊柱细胞植入术等〔12,13〕。

综上所述,PELD不仅减少了手术局部组织损伤,同时也降低了手术创伤引起的应激反应,对患者机体内环境影响更小,将更加有利于术后恢复,值得临床推广。

1 张富财.椎弓根内固定脊柱融合治疗老年腰椎间盘突出56例〔J〕.中国老年学杂志,2012;32(7):1529-30.

2 刘战立,常 山,刘月明,等.脊柱椎间融合术治疗椎间盘突出症合并腰椎不稳〔J〕. 检验医学与临床,2009;6(17):1437-8,41.

3 Soliman HM.Irrigation endoscopic discectomy:a novel percutaneous approach for lumbar disc prolapse〔J〕.Eur Spine J,2013;22(5):1037-44.

4 Dezawa A,Mikami H,Sairyo K,et al.Percutaneous endoscopic translaminar approach for herniated nucleus pulposus in the hidden zone of the lumbar spine〔J〕.Asian J Endosc Surg,2012;5(4):200-3.

5 王贵均,香钰鸿,林麟孙,等.针药结合手法治疗腰椎间盘突出伴椎管狭窄30例的疗效〔J〕.中国老年学杂志,2011;31(21):4234-5.

6 茅泳涛,段文旭,刘晓峰,等.显微镜和显微内镜下髓核摘除术治疗腰椎间盘突出症〔J〕.中国矫形外科杂志,2012;20(11):968-71.

7 Ahn Y,Kim CH,Lee JH,et al.Radiation exposure to the surgeon during percutaneous endoscopic lumbar discectomy:a prospective study〔J〕.Spine(Phila Pa 1976),2013;38(7):617-25.

8 Lübbers T,Abuamona R,Elsharkawy AE.Percutaneous endoscopic treatment of foraminal and extraforaminal disc herniation at the L5-S1 level〔J〕.Acta Neurochir(Wien),2012;154(10):1789-95.

9 Ng CY,Gibson JN.An aid to the explanation of surgical risks and complications:the Internationals Sheet(ISSiS)〔J〕.Spine,2011;36(26):2333-45.

10 Huang TJ,Hsu RW,Li YY,et al.Less systemic cytokine response in patients following microendoscopic versus open lumbar discectomy〔J〕.J Orthop Res,2005;23(2):406-4111.

11 刘海涛,张雪峰,金红旭,等.腹腔镜结直肠癌手术对应激细胞因子ET、IL-6及CRP的影响〔J〕.腹腔镜外科杂志,2008;13(1):25-7.

12 Kim CH,Chung CK,Jahng TA,et al.Surgical outcome of percutaneous endoscopic interlaminar lumbar diskectomy for recurrent disk herniation after open diskectomy〔J〕.J Spinal Disord Tech,2012;25(5):125-33.

13 Schick U,Dohnert J,Richter A,et al.Microendoscopic lumbar discectomy versus open surgery:an intraoperative EMG study〔J〕.Eur Spine,2002;11(1):20-6.