城市边缘区城中村外来人口生活质量的调研——以杭州市康桥村为例

陈雪玮 (浙江工业大学,浙江 杭州 310014)

1 概 述

1.1 研究背景

新型城镇化背景下的人口市民化需求。2013年12月12日在北京举行的中央城镇化工作会议提出了推进城镇化的主要任务,其中,推进农业转移人口市民化,解决好人的问题是推进新型城镇化的关键。

杭州人口快速增长与城市边缘区重要性凸显。据杭州市2011年人口普查显示,与2000年第五次全国人口普查相比,10年增加182.17万人。全市常住人口中市外流入人口为235.44万人,占27.06%,这表明十年来全市常住人口有较大幅度的增加,城市边缘区无疑是容纳外来流动人口的重要集聚地。

聚集大量外来人口的康桥社区具有典型性。康桥(村)社区位于杭州市北部,上世纪50年代以来该街道是杭州重要的工业园区,周边生活环境相对较差,由此也成为主城区房价、房租的低洼之地。随着大量外来人口涌入该社区,超过原住民比重,两个群体之间的种种不同易导致社会矛盾,将是外来人口市民化过程中的典型突出问题。

1.2 研究意义

①溯源本土,回归人本。以期探讨提高外来人口生活水平的有效模式,使外来人口能更好地融入社区,融入城市生活。

②优化社区管理模式,重组社区内业态模式,合理规划社区内公共服务配套设施,以期提升社区竞争实力和经济效益。

③为城市保障房规划提供可靠建议,以期推动城市边缘区的发展规划,促进外来人口市民化的健康发展。

1.3 研究方法和技术路线

主要是通过阅读和搜集国内外关于外来人口市民化、生活满意度以及社会融入等方面的文献和著作,为本文研究模型的构建奠定了理论基础。在结合前人研究及居住于城市边缘区外地人和本地人自身特点的基础上设计了问卷测量量表。利用SPSS软件对外地人口的出行、居住不满意因素等因子做描述性分析;利用PLS回归分析法,探讨居住满意度和社会融入度这两个因变量与多个因子之间的关系和影响程度(见图1)。

图1 研究技术路线

1.4 研究范围

康桥社区地处杭州市拱墅区北部,位于康桥街道中心地段,南临与蒋家浜社区、永和社区,北至电厂、东到金星村、西临拱康路、东到瓜山。

辖区面积约0.75km2,共分为4个居民小组:桥东小组、桥西小组、谢村小组、义桥小组。现登记入册的外地人口为11151人,本地人口2850人。

2 外来人口生活质量调查方案设计

2.1 调查方案设计

本次研究主要针对城市边缘区社区外来人口及本地人口的基本属性、出行特征、居住现状以及社会交往情况进行综合认知,包括居住条件满意度和社会融入度,旨在通过对比了解城市边缘区外来人口的生活现状,提出可行性意见,以期提高外来人口的生活质量。本次调研问卷随机发放,共发问卷300份,有效问卷外地人161份本地人104份,有效回收率88.33%。

2.2 数据信度和效度分析

本研究采用学术界普遍使用的科隆巴赫一致性指标(Cronbach’s Alpha)检验量表的信度,采用KMO和Bartlett检验量表的效度。采用SPSS进行信度分析,所有测量维度的Alpha系数都大于0.7,表明量表具有较高的信度水平,说明各问题问卷内部一致性较高,量表的测量结果是稳定可靠的。并采用KMO和Bartlett检验以及验证性因子分析进行效度检验。KMO值为0.822,并且Bartlett检验的结果表明显著性概率都小于0.05,说明本次研究得到的样本数据适合做因素分析。

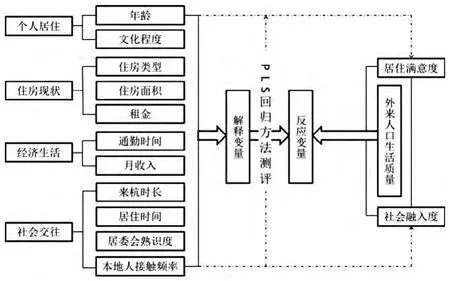

2.3 回归模型建立(见图2、图3)

图2 外来人口生活质量分析模型

图3 本地人口生活质量分析模型

本研究根据外来人口生活模型及本地人的特质设置两组自变量和因变量。

3 外来人口生活质量对比回归分析

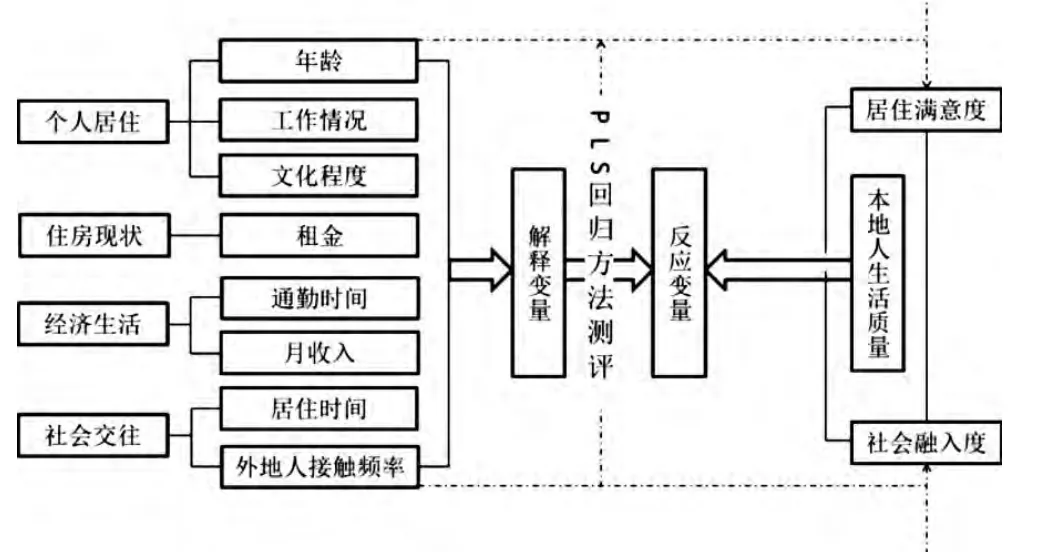

3.1 自变量在解释因变量时的重要作用分析

为对自变量和因变量的关系进行分析,同时也为了解各因子在系统中的作用,本研究采用变量投影重要性指标来评价各自变量对因变量集合的影响。变量投影重要性(Variable Importance in Projection,VIP)反映了每个自变量在解释因变量作用时的重要性程度。如果变量x 的c 值>1,说明它在解释Y时就具有更重要的作用(见图4、图5)。

图4 外来人口VIP柱状图

图5 本地人口VIP柱状图

根据VIP>1即认为x在解释因变量时具有重要作用的原则,由图可初步判断,住房面积、住房类型、来杭时长、年龄和居住面积在解释外来人口的居住条件满意度和社会融入度方面有着重要作用。同时,针对外来人口来说,其住房面积对其生活质量有较大影响,而针对本地人来说,其与外来人口接触频率的多少直接影响其生活质量。

3.2 数据重构的质量分析

如图为样本的标准化模型距离图(DModX,DModY)。变量X的样本点的模型标准距离都在0~2之间,变量Y的样本点的模型标准距离基本都在0~3之间取值,因此样本点的重构质量基本均匀,即拟合质量较理想(见图6、图7)。

图6 外来人口样本点的标准模型距离

图7 本地人口样本点的标准模型距离

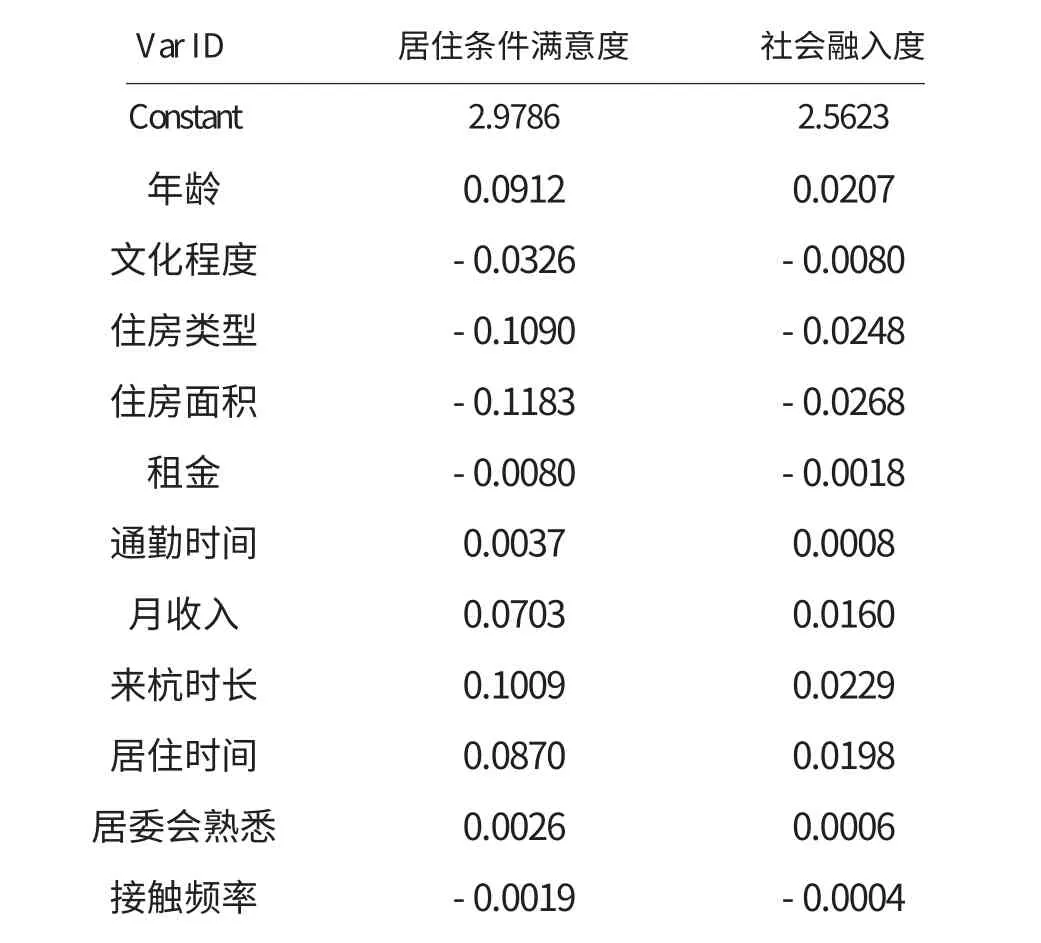

3.3 回归系数

为建立回归方程,运用SIMCA-P软件求出原始数据的回归系数。得到原始数据的回归系数见表1、表2。

表1

表2

①各因子对居住条件满意度及社会融入度有较相似的贡献比例。

随着外来人口年龄、月收入、来杭时长以及居住时间的增长,其对居住条件满意度较高,且拥有较好的社会融入度;而住房面积越小,类型越单一,却对居住条件满意度提高及社会融入度增强有较多的贡献。而对于本地人来说,年龄、居住时间和租金数值的增加,其满意度和交往度越高,年长者居住时间越长,所收租金越高者其居住满意度和社会融入度越高,这主要是由于老年人对于生活品质的要求比年轻人低,同时,老年人更能够适应城中村那种较为开放的居住氛围。

②对外来人口而言,住房面积是影响其生活质量的重要因素,即:住房面积越大,居住条件满意度越低,社会融入度越低。

这是主要由于越简易的房型,越小的居住面积,对外来人口来说意味着更少的生活成本和生活压力,同时也更贴近社会的生活,熟悉邻里,即生活在这个特定的城市边缘区城中村的人们,能有着更好的住房满意度和更高的社会融入度。而相反,住房面积越大,外来人口每月需要背负越多的生活负担,与社区交融度也就越低。

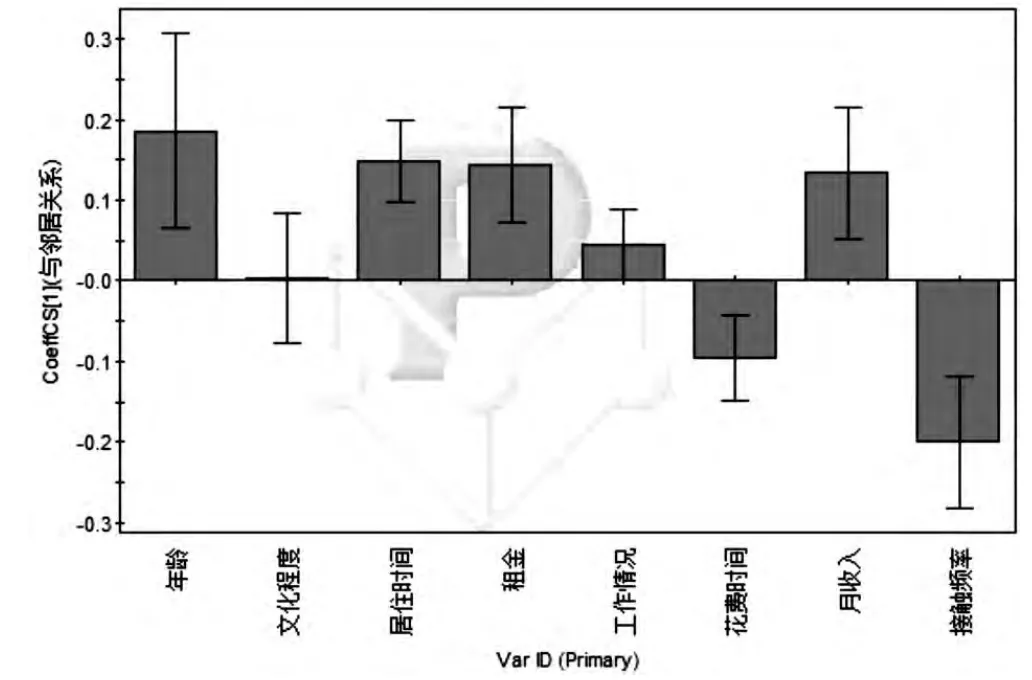

③对本地人而言,其与外地人接触频率越高,其居住满意度越低,社会融入度越差,这一影响最大的负相关引起了我们的重视。

在对村民的再访问我们发现,这可能源于本地人自身对外来人口市民化抱有较为矛盾的态度:虽然他们可以收取房租,但同时外来人口大量涌入,打破了原居住环境的单纯性,产生很多不安定因素,包括行窃、赌博、吸毒等犯罪行为。这类问题带来的心理隔阂和矛盾是影响本地人生活质量的根本原因,同时也为社区的发展带来了较大的隐患。

④房屋租金、通勤时间、居委会熟悉程度以及与本地人交往的密切程度,对外来人口居住条件满意度及社会融入度没有太多的影响。由于康桥社区房屋租金普遍较低,外来人口通勤时间基本小于30min,外来人口与本地人交往不多,且居委会对大部分外来人口存在感不强,因此这四项因子存在较强的普遍性,未对居住条件满意度和社会融入度产生较大影响。

居住条件满意度回归系数直方图(见图8、图9)。

图8 外来人口居住条件满意度回归系数直方图

图9 本地人口居住条件满意度回归系数直方图

社会融入度回归系数直方图(见图10、图11)。

图10 本地人口社会融入度回归系数直方图

图11 外来人口社会融入度回归系数直方图

4 结论与建议

4.1 结论

①城市边缘社区物质空间条件较差,生活环境营造无序。

物质空间组织无序,景观的融入匮乏,无绿地规划系统;道路网支离破碎,机动车可通行道路不明确,且缺乏管理调控,缺乏停车空间,车辆随意停放;居住空间形态来说杂乱无序,公共服务设施较丰富,但维护情况较差。

②外来人口市民化基础薄弱,市民化意愿分化较大。

市民化意愿基本呈现两极化趋势,一部分居民表现出强烈的市民化意愿,但另有一大部分居民表现出无所谓甚至不愿意的态度。此外,在对于外来人口管理的问题上,仍然存在漏洞,对于整个社区和谐氛围的营造,人居环境的建设有至关重要的影响。

③本地社区居民社会交融度较弱,市民化带动作用不明显。

外来人口的融入所带来的矛盾对本地人的生活品质有着重要影响。村委会已加强对于外地人的管理,采用网格化管理模式,虽欲规范化外地人生活模式,但仍有很多危险因素的存在,扰乱原住民的生活现状。

4.2 建议

①完善公众参与机制,及时了解、反馈、实施外来人口的需求。

以公众参与为指导思想,通过公众参与机制的引入,达到增加安居工程的政策透明度;为外来人口与地方政府提供彼此交流的机会与平台;保障外来人口对政府行为的监督;为外来人口获得物质空间改造和生活模式转型提供可靠途径。

②加强社区物质空间建设,注重人居环境营造,着重提高住房品质。

在公众参与原则的指导下,为外来人口与本地居民共存的问题提供一种新思路,即“D-D”复合模式。其复合模式的核心思想是差异性(different)和双向性(double)。

第一,差异性应当根据人居环境和住房品质的差异,体现出供给内容上的不同。由于外来人口对的居住环境的需求和标准不同,规划中应提供的帮助也是不同的。

第二,双向性主要表现在考虑外来人口居住满意度的同时兼顾本地人口。突破单一的以外来人口为对象的发展模式,将外来人口与本地居民同时作为需求主体,并结合公众参与机制,双方共同参与社区物质空间建设(见图12)。

图12 D-D模式物质空间建设图

③更新外来人口在城市边缘区城中村中的生活模式。

a.在保留现有的发展模式下,城中村存在为外来人口提供的低租金和低生活成本机会。除此之外,可以为周边商务楼宇提供相关的餐饮生活配套服务,未来可以在公共设施配套、社会公共管理等方面强化提升。

b.按照城中村拆迁计划,可以考虑这些外来人口的居住情况,如市级政府保障房规划和当地街道社区租房收益的协调考虑,既可以满足外来人口生存需求,也可以满足社区租房收益,同时不影响市容市貌的维护和建设。

[1]陆淑珍.城市外来人口社会融合研究——基于珠江三角洲分析[D].广州:广州中山大学,2012

[2]郭永昌.大城市边缘外来人口的空间集聚与重构——以上海市闵行区为例[J].地域研究与开发,2006(10).

[3]唐晓腾,李宓斯.就业结构、居住形态对农民工融合发展的影响分析——对上海市P村的实证调查与研究[J].中共宁波市委党校学报,2013(3).

[4]周宁宁.台州城市外来人口市民化调查研究及规划策略分析[D].杭州:浙江大学,2008.

[5]王春福.公民身份与城市外来人口公共服务的供给——基于杭州市外来人口的分析[J].浙江社会科学,2011(11).